PC-8801版『ポートピア連続殺人事件』グラフィックの描画過程の鑑賞

PC-8801版『ポートピア連続殺人事件』の話題となりますが、グラフィックなどについてファミコン版との違いを堪能していただけたら幸いです。

ファミコンでは一瞬で画像が表示されますが、当時のパソコンは必要時にリアルタイムで図形を描くことが一般的でした。

この記事は、グラフィックを描画している様子を鑑賞していただく内容となっています。

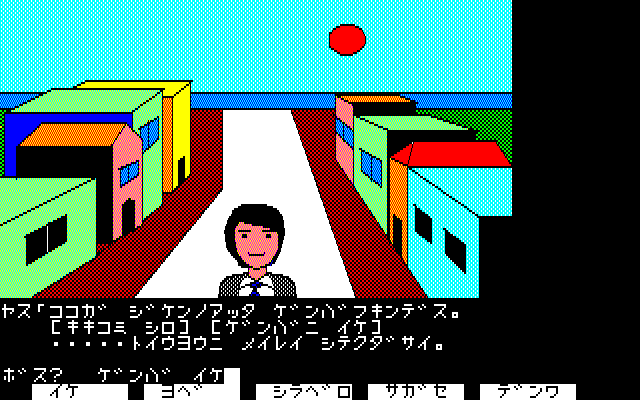

ファミコン版の「コマンド"選択型"」ではなく、

キーボードから直接入力する「コマンド"入力型"」になっている。

録画映像の説明

PC-8801の映像を録画した素材をnoteで扱えるようアニメーションGIFにしました。noteにおいて動画形式はアップロードができない仕様のため、GIF形式で扱える静止画を連続して表示させています。

関心がある方のために記載しておくと、元の映像は60fpsで、noteの容量の制約からアニメーションGIFに変換する際に5fpsに落としています。

またGIF化にあたりLZW圧縮のアルゴリズムを使用しているため、画像がザラついていて、オリジナルにはない点や線が表示されている箇所があります。

1.花隈町の描画を鑑賞する

解像度は640x200、色数は8色(黒,青,赤,紫,緑,水色,黄,白)で表現している。

※空にある多数の黒い点は、GIF化圧縮の悪さが現れている。

本来は存在しない。

この時代のグラフィックは現代のように、あらかじめ用意された画像を表示するのではなく、プログラムで点を打ったり線を引いたりしてリアルタイムで描画処理をしていました。言語の仕様から「図形を線で囲って中を塗りつぶす」という方法が一般的で、細かくグラフィックを表現するには、短い線分を多数使って図形を表現しなけければならずゲーム向きではありませんでした。そのため直線的で角ばっているところが、この時代のグラフィックの特徴でもあります。

その後、描画の高速化について各社が研究して瞬間表示のプログラム技術を競うようになったり、なめらかな手描きのグラフィックを扱う仕組みを用意するようになっていきました。

描画の過程が見られる楽しさはありますが、AVGではシーンの移動のたびに何秒も待たされることになるので、『ポートピア』には細かく着色しない線画を中心とした高速モードも用意されています。

ファミコン版をプレイされた方は多いと思いますが、オリジナルは堀井雄二氏が愛用していたPC-6001で制作され、ご自身がプログラムやグラフィックなどすべてを担当しています。その後、この動画で紹介している私の愛機であるPC-8801版に移植されました。おそらくはこの機種も堀井雄二氏が直接プログラムをしたものと思われます。昔のゲーム制作は現代のように分業化されておらず、作者自身がひとりですべてを担当していることが多かった時代です。

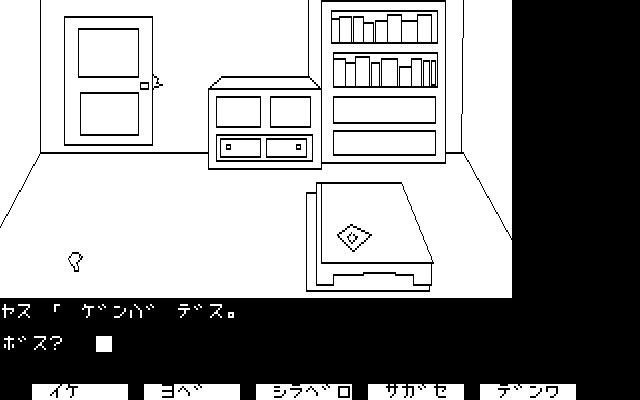

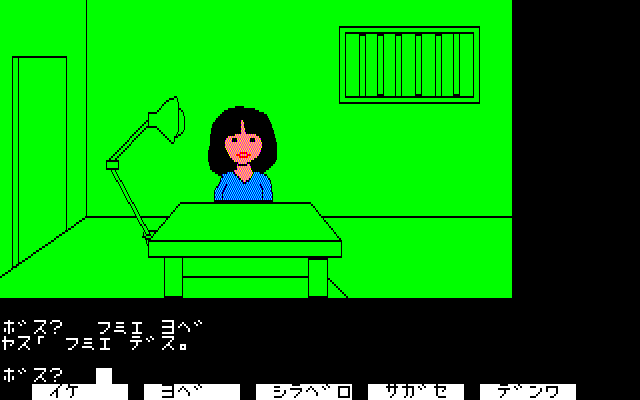

2.書斎の描画を鑑賞する

着色しない高速化のモードが用意されている(後方に記載)。

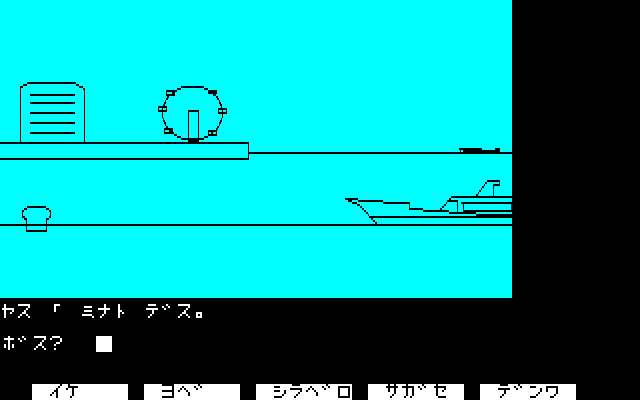

3.港の描画を鑑賞する

中央の海の青に同色の青で塗っているため

変化がないように見えていると思われる。

色なしモード(高速描画)

着色がなく背景を線画だけで置き換えたモードです。

高級マシンのハイレゾモードのようで、これはこれでよいかも。

発売日データ

『ポートピア連続殺人事件』

●PC-6001版(オリジナル )1983年6月

●PC-8801版 1983年

●ファミコン版 1985年11月29日

※PC-6001版『ポートピア連続殺人事件』は、元々パソコンを対象とした、エニックス主催の第1回ゲームホビープログラムコンテストの入選作品です。またファミコン版『ポートピア連続殺人事件』の開発でタッグを組むことになる旧チュンソフト中村光一氏の『ドアドア』も同コンテストの入選作品です。

(参)『ポートピア連続殺人事件』について記事を書きました

以前に書いた記事ですが、ファミコン版の『ポートピア』について当時を振り返っています。