円で買える投資信託にも為替リスクはあります

現在の日本では、広い市場(全世界や全米など)の時価総額加重平均に投資するためのすばらしい環境が整備されています。

例えばETFなら、

VT

VTI

VOO、IVV、SPLG

など。国内の投資信託なら、

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) ※通称:オルカン

楽天・全米株式インデックス・ファンド ※通称・楽天VTI

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

などが投資先としての代表例です。

いずれも手数料が比較的やすく、長期保有するのにもってこいの商品です。

――さてVTやVTIなどのETFは、米国の市場に上場しているものですので、証券会社のサイトで基本的にはドルで購入することになります。

※「円貨決済」もありますが、これは購入と同時に証券会社がドルを用意してくれるイメージです。そのとき円とドルの為替交換スプレッド(手数料)を私たちは負担することになります。

※ 小淵家はいつも円貨決済です。

というわけでETFは、保有していれば為替変動の影響を受けるということがどなたもすんなり理解できるかと思います。

いっぽう、上に挙げたオルカンなど国内の投資信託は、円で買って円で売ることができます。そのためか、ドル円の為替変動影響を受けないと勘違いしている方が、世の中にはどうもいらっしゃるようです。

そこで本記事では、国内の投資信託の為替影響について簡単に確認してみたいと思います。

よくある勘違い(?)

Twitterを見ていると、

為替リスクを避けたいので、ETFではなく、オルカンを買って全世界インデックスに投資してます!

ということをおっしゃる方をお見かけします。

……ちょっと心配です。

保有しているファンドの投資先(ファンドの資産)が外貨建てなら、外貨建て資産を保有しているのと同じことです。決済方法が円だからといって円貨建て資産を持っていると思うのは誤りです。

また同様に、基準価額が円で表示されるからといって円貨建て資産を持っていると思うのも誤りです。(単に円換算で表示されているに過ぎません)

これが本記事でいいたいことのすべてです。

目論見書で確認しましょう

自分が保有している投資信託、もしくはこれから買おうとしている投資信託が外貨建てかどうか(為替変動リスクを負うか)は、目論見書を見ればわかります。

目論見書は証券会社のサイトの投資信託の個別ページや、運用会社のサイトから見られます。

※ 目論見書とは、投資信託のプロフィールのようなものです。「交付目論見書」と「請求目論見書」とがあったら、とりあえず「交付~」の方を見ればいいです。

一例として「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の目論見書を見てみましょう。

まずは目論見書の最初の方にあるこの部分です。左から2番目の欄に「内外」とあります。

とあります。これは、日本と海外のリスク資産に投資しているという意味です。この時点で、外国の為替影響を受けることを意味しています。

ちなみにその内訳も明記されています。ページを進めます。

「内外」といっても「外」が圧倒的に多いですね。日本はたった6%です。

さらにこういった記述もあります。

ずばり、為替影響を受けると明記されていますね。

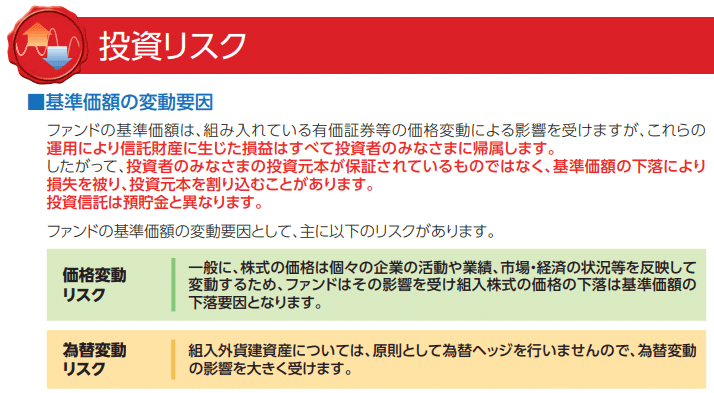

また、どの目論見書にも共通して、投資家が負うリスクについてまとめたページがあります。

ここでも、為替変動リスクがあるよと念押しされています。

こんなふうに、投資家(投資信託の購入者)が受けるリスクは、目論見書を読めばわかります。とても大事なことが書かれているので、保有している投資信託の目論見書は必ず読むことをおすすめします。

※ 野村アセットマネジメント社のウェブサイトに、目論見書の見方という便利な記事がありましたので紹介します。

「為替ヘッジ」とは

では、為替影響を受けたくないけど海外に投資したいという方は、どうすればいいでしょうか。

その手段の1つとして、「為替ヘッジあり」の投資信託を選ぶ方法があります。海外の株を保有・運用しその利益と損失を投資家に還元するが、投資家への為替の影響を少なくおさえようとする投資信託です。

参考に「iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」という投資信託の目論見書を見てみると、

このような記述があります。

為替変動リスクの低減を図ります。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

なんと「為替ヘッジあり」の投資信託でさえも、「為替リスクはゼロにはならないよ」と言っています。

為替ヘッジという行為は、ファンドマネージャーたちが、いろんな金融工学のテクニックを駆使して実現します。

そこにはコストがかかるので、「為替ヘッジあり」の投資信託は信託報酬が比較的高く設定されています。そのあたりの事情も、投資家であれば知っておいたほうがいいかなと思います。

ちなみに信託報酬を比較すると、この「iFree 外国株式~」は年率0.209%、それに対しオルカンは年率0.1144%。2倍近い開きがあります。

より高いコストを負担しても為替ヘッジありの投資信託を選ぶか、信託報酬の安さを優先して為替変動リスクを負うかは、投資家の判断にゆだねられているのです。

※ 為替ヘッジについてイメージを知りたい方は、アセットマネジメントOneにいいスライドがありましたので見てみてください(PDFが開きます)。←親ページはこちら。

おわりに

本記事では、以下のことを確認しました。

国内で運営・販売されている投資信託でも、ファンドの資産が外貨建てであれば受益者(私たち投資家)は為替影響を受けること

投資信託の目論見書を見れば、為替影響を受けるかどうかがわかること

「為替ヘッジあり」の投資信託でも、為替影響はゼロではないこと

どの投資家も、自分の投資先、自分が保有する投資信託がどのようなものかをよく知ることが大事だと思います。