ハイブリッド型シミュレーション実習の実現-第27回大分県麻酔科学アカデミーの配信ノウハウ-

ここ最近、すっかりYouTube企画の方にかかりっきりだったり、本業(?)の方でいろいろありまして、noteではご無沙汰しております。まぁ、新規配信ネタがないというのもありますが・・・。配信案件としては、民間医局『コネクト』主催の研修医向けセミナーで、CV穿刺の配信支援を5月18日に行いました。

まぁ、いつものCV-超音波2画面です。安定です。

そして、先日、毎偶数月恒例のアカデミーでは「外傷初期診療」という救急領域についにアカデミーが進出しました!

初!リアル開場でのKEY合成

デモンストレーションでは何度かやったことがあったのですが、実際のハイブリッドセミナーの現場でセミナーの内容として実用したのは今回が初。

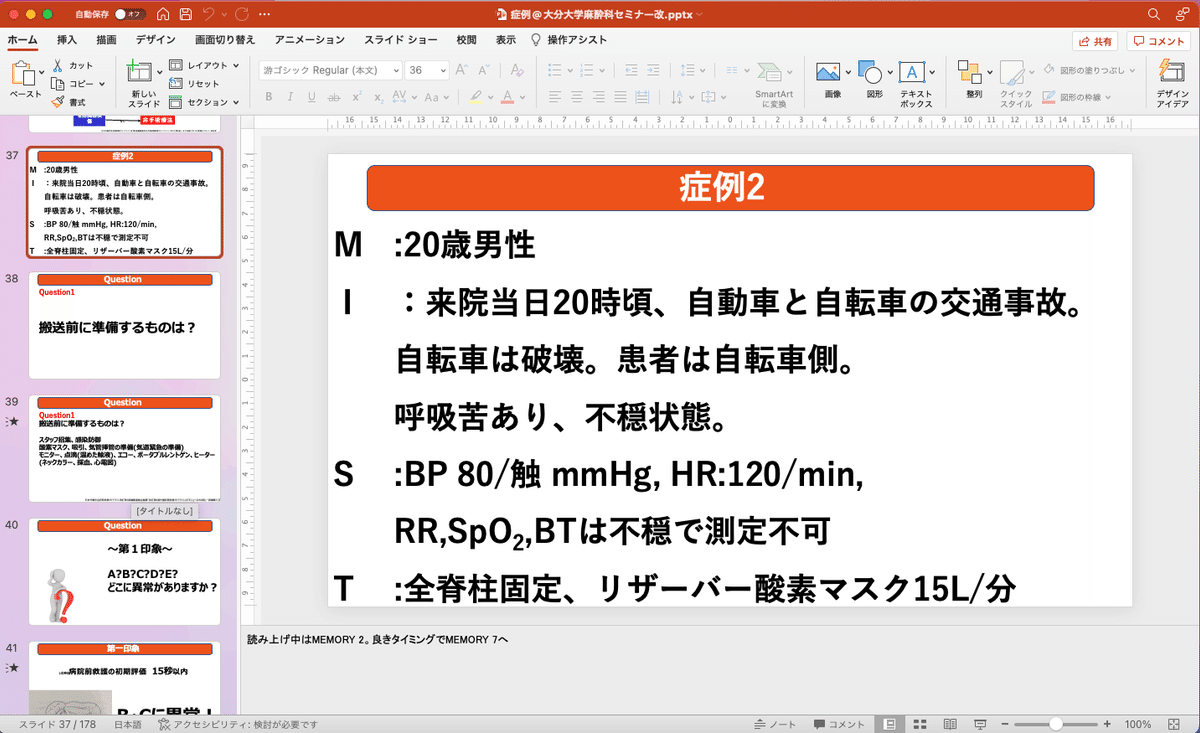

実習の進行に応じて、診療情報を提示することも可能。

会場レイアウトのポイント

絶対、現場でリアル参加しながらオンライン配信されている画面もフォローしていないと気づかないことですが、リアル+オンラインを同時に運営する必要があるハイブリッドセミナーだからこその工夫がある。

会場のレイアウトはこの様になっており、スクリーンに提示するのは症例として提示するスライド。なので、インストラクターはスクリーンに映し出された診療情報がカンペになるし、受講生は大きな文字でスクリーンに映し出された情報を参照することができる。皆が開場のスクリーンに視線を向けるので、カメラを配置することで自然なカメラ目線を配信にのせることができるわけです。

最適な情報表示のため①AUXの活用

リアルとオンラインに別々の映像を流すのは、AUX設定でリアル開場に出力しているから。この技術は去年の第4回大分区域麻酔セミナーでV-8HDを用いて初披露、その後定着した。

なお、このAUX出力機能は(自分の中では)長年の「Roland vs Blackmagic Design」論争に終止符を打ったキーテクノロジーでもある。

最適な情報表示のため②インストラクターとオペレーターの共同作業

KEY合成のようななんかすごそうなテクニックを知ると、ドヤ顔で合成だPinPだモーションだといろいろやりたがるが、後述する通り今回は実習中のスライドのフォントサイズに大きな制限がつく。また、提示する情報によってはシミュレーションの風景は不要で、スライドに集中してほしい場面というのもある。その場合は、配信画面もスライドのみにすることがある。

つまり、これはシーンごとにPreset memoryの切り替えを瞬時の判断に行うという、現場インストラクターと配信担当のオペレーターの息を合わせた進行が肝になってくる。

これは少し前から使っているが、通常はプレゼン現行のカンペに使われることが多いPowerPointの「ノート」の欄に、memoryの切り替えを記入しておくことで進行のカンペとして活用できる。

スライド作成時の注意点

注意点①どのKEYを使うか

KEYというと業界(?)以外の人はピンとこないと思いますが、「CROMA KEY」ならみなさんおなじみだと思います。テレビ局とかで、緑(あるいは青)バックで合成する機能ですね。

↑あえて事故案件を示しますが・・・。

頻用するKEYとしては色を抜く「CROMA KEY」と明るさで抜く「LUMA KEY」がある。LUMA KEYとは明るさの差を抜くので、大雑把に言うと黒を抜くか白を抜くかの違い。

では、どの技術を使うか。これは、おそらくRolandのビデオスイッチャーの特性もあるのか、CROMA KEY抜きだと境目にギザギザしたシャギーが出るんです。CROMA KEYに関してはV-8やV-160よりもATEMの方が使い勝手がいいらしいですしね。

白で抜くか黒で抜くかですが、これは好き好きでしょう。

スタッフの意見では、黒文字のほうが良かったので前者を採用。

あと、もしかしたら案として出されるかもしれない「PinP」(小画面)を使った場合はこう。背景や文字の色を気にしなくていいので一番ラクなんですが、これだと配信画面でKEY合成したものと比べて画面の圧迫感があるので今回は使っていません。もちろん、超音波2画面のときは必ず使いますので、TPOですね。

注意点②スライドの要件

というわけで、LUMA KEYの白抜き(黒残し)でやることにしました。

ここでの注意点は、フォントについてです。

KEY合成は、明るさの差で抜くので、背景色との差がはっきりしていないと文字もつぶれた感じになる。

このように、必ず読ませたい文字のサイズは今回は54に設定しました。

注意点③ワンスライド ワンブレスを意識したスライド

演者の了承を得てからだが、ハイブリッドセミナーでのスライドは事前チェックを今回はさせてもらった。ハイブリッドセミナー向けのプレゼンテーションなんてまだまだ一部の人達が議論しているだけ(自分調べ)で、多くの演者はリアルセミナーと同じつもりでスライド作成をしている。まぁ実際、演者がどのようなプレゼンスタイルかにもよるので、議論が尽きないのだが、上記を踏まえて、フォントサイズが制限されるので必然的に一つのスライドに盛り込める情報量が限られる。

場合によっては、スライドを分ける必要があり、ハイブリッド(オンライン)セミナーは「ワンスライド ワンブレス」というのを提唱させていただいている。リアルセミナーでのプレゼンテーションスライドではよく「ワンスライド ワンメッセージ」というのが言われる。1つのスライドで1つのメッセージを伝えるという心構えだが、ハイブリッドも含めたオンラインセミナーではその特徴から「1息 1スライド」が望ましいのではないかという説。

リアルセミナーだと、この1つのスライドでレーザーポインターなどを示しながらレントゲン写真読影(メッセージ)を解説していたと思うのだが、これをオンラインでやると、全体的に代わり映えのないスライドを長時間見続け、明るいパソコン画面上の僅かな赤だか黄色だかのポインターを探し出して目で追う必要がある。大画面ディスプレイで視聴していればそれも容易だろうが、ノートパソコンやタブレット端末、スマートフォンで視聴する人もいるし、通信環境によっては解像度も大きく落ちる場合もある。

オンラインセミナーのスライドでは、視聴者の視線をどう制御するかがポイントになる。例えば、上記のようなスライドはこう作り変えるわけです。

必然的に、スライドの枚数も増えます。ハイブリッドになって、100枚超/30分のプレゼンテーションなんて日常茶飯事、150枚を超えることもあります。ですが、こう作り変えることにより、文字も大きく解説しながらスライド送りをするので、わかりやすいセミナー運営ができていると自負している。

さり気なく、FASTハンズオンセミナー

もともと今回の企画は、アカデミー超音波配信強化キャンペーンと自分が勝手に呼んでいるわけですが、いま大分県麻酔科学アカデミーは昨年の第4回大分区域麻酔セミナーを皮切りにコロナ禍での超音波ハンズオンセミナーの実践という意味では最先端を行っており、もはやブース単体で見ると本格的な学会クラス(を超える?)の技術を持っていると自負しております。その技術強化&アピールとして、最近は超音波配信が多いです。

もともとは、外傷救急初期診療で行われるFAST(Focused Assessment with Sonography for Trauma)のハンズオンセミナーをやろうというところからはじまりました。

もはや定番化した、安定の超音波2画面配信(ライブ)です。しかも今回、当日直前に「お絵かき」チャレンジすることにしました。4月のアカデミーではフレームレートが落ちまくって配信・進行に大きな支障をきたしたのですが、今回はdocomo ahamo 5G回線を使いました。通信速度は測定し忘れましたが、非常に安定した配信になりました。

4月のアカデミーは、開場のWi-Fiを使っていたのですが、回線の差かなぁ・・・?

機材解説

Mars 400S Pro周りの機材

前回のアカデミーの最大の目玉機材(でありながら全くその真価を発揮できなかった)Mars 400S Pro

この機材の取り回しが難しかった。そもそも、カメラを三脚固定にするか手持ちにするかも議論が尽きないが、手持ちにした場合のジンバル問題があった。

ジンバルを使ったとしても、それにより重くなってしまう。手がつかれるとの声があった(というか自分が使っててもそう思った)。

『ヒントは日常にあり』、思いも寄らないきっかけで思いつき、ウエストポーチを導入!

あえてのナースポーチ。これが、意外に良かった。

ナースというか、ADのイメージ?

短いケーブルは相性悪く

手持ち用に、mini HDMI to HDMIケーブルの短いものを購入したのだが、この商品はHDビデオカメラ-Marsとの接続の相性が悪く、信号がとぎれとぎれになってしまった。これは、リハーサルで判明。今回、初のリアルKEY合成をすることもあって別の配信案件のときに少しだけリハーサルをやったのだが、そのときに判明。ほんと、このケーブル相性問題は答えがない。

最後に

というわけで、これまで対面式でしか学べないのが定説だった体験型ハンズオン式セミナーも、学習効率を考えた画面構成やコンテンツ作り。オンデマンドの教育ビデオコンテンツとの差別化は、リアルタイム双方向性+オンデマンドでの復習することによる再学習効果。このような教育コンテンツのストックは財産になる。ついに今回、手術室を飛び越えて外傷初期診療のハンズオン領域にまでコンテンツが進出した。コロナ禍で、このような対面体験式の教育セミナーの機会が極端に減り、重点的に教育すべき新卒医療従事者への教育が行き届いていない問題がある。特に、今回のような内容はそのフロチャートが系統立てて練られており、都会の大病院でないと助からないとか田舎の病院だから見逃された、この先生が当直の日だから不運だったというようなことがないように標準化された医療である。このような内容は重点的に教育すべきだと考えます。

麻酔科領域だけでなく、救急領域の方も、一緒に活動しませんか?