V-160HDしか勝たん-購入前レビュー

表題の通りです。まさかの購入前レビューです笑

V-8HDの限界

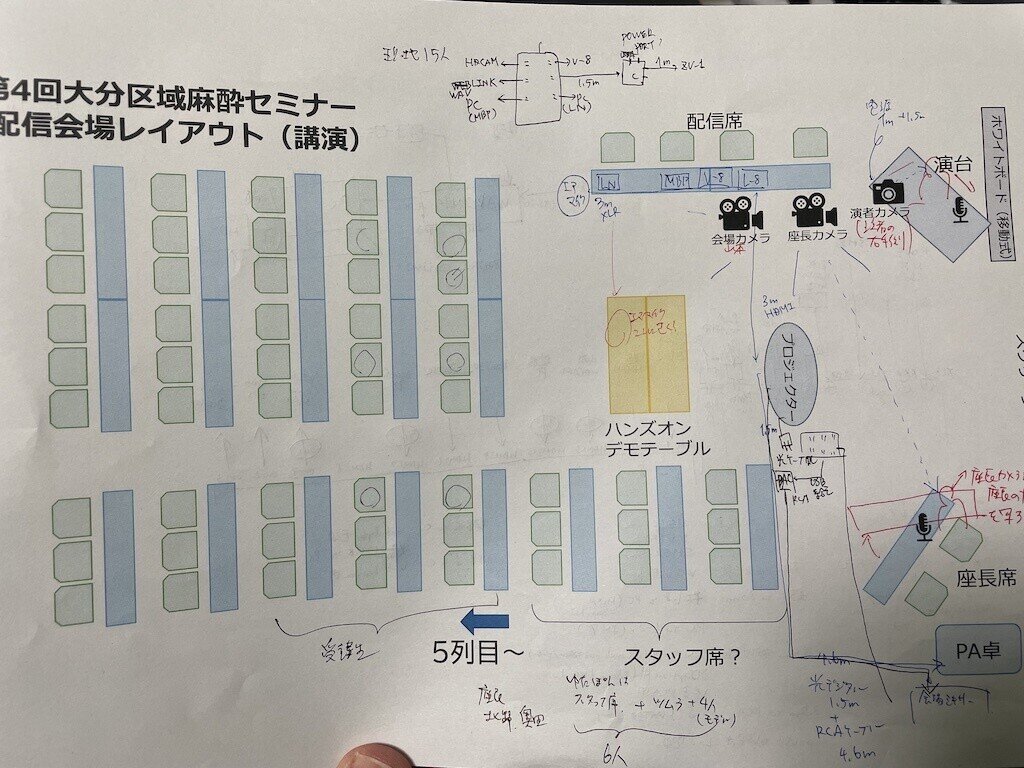

いよいよ今週末は、第4回大分区域麻酔セミナー。演者・参加者ともにオフライン+オンラインありの完全ハイブリッドセミナー。しかも、実技系の超音波診断装置を用いるハンズオンセミナーなので、はっきり言ってハイブリッドセミナーの運営としては最難関クラスであると自負している。超音波診断装置を用いる関係で、スケーラーを備えたRolandのV-8HD必須と言える。一時期、『もっと誰でもできるような汎用性のあるシステムを』ということでちょっと頑張ってみたこともあったが、想定通りの脆弱性とトラブルに追われ、その姿をまじまじと見せてしまったせいか機材の選択が認められたため、遠慮なくV-8HDを使う。

とはいえ、完全ハイブリッドに加えハンズオン配信もあるため、どうやってもV-8HDでは機能が足りない。ということで、新機能のマクロまでも駆使して、それでもここが限界という点でよりよいハイブリッドセミナーをと思い日々奮闘しています。

足りないpreset memoryは、ファームウェアのアップデートでV-8HDにも実装されたMACROの機能を使う。マクロは、ATEM Miniを使っていたときに組んだことがあったのですんなりと受け入れられた。これは、スイッチャーのpreset memoryと組み合わせて使うと可能性は無限に広がる。

この機能は、Rolanがこのコロナ禍を踏まえてリリースしたハイブリッドセミナー用ビデオスイッチャーであるV-160HDに搭載されていた機能で、このたびV-8HDでも使えるようになった。というわけで、妄想がてらここ最近V-160HDのマニュアルに目を通すことも多く、やっぱ神機材だ!!と革新し、『そこまでいらないんじゃない?』という声をはねのけるためにもまさかの購入前レビューを書きたいと思います。SYSTEM5さん、納品連絡お待ちしております!!

V-8HD+L-8=V-160HDなら・・・?

ZOOM L-8を購入した記事

でも触れたように、あまりにもV-160HDの納品が遅いのでオーディオミキサーを新調した。先代のNotepad-8FXでだいぶこの手のミキサーの使い方はわかってきたのと、必要な機能もわかってきたのでこのタイミングでの購入。自分の中で、V-8HD+L-8=V-160HDと捉えていた。だったら、L-8買ったならわざわざウン十万もする機材を買う必要ないんじゃない?とも思えるし、言われる。でも、読み込めば読み込むほど、やっぱ160は必要だと思っている。

SDI入出力の魅力

超音波診断装置のような医療機器を使用する実技セミナーの場合、リアル会場でのハンズオンを配信に乗せる必要があるが、ハンズオンブースの場所をしっかり確保する必要がある。このコロナ禍でソーシャルディスタンスなんて言われているならなおさら。さらに、中規模セミナールームでのハイブリッドセミナーの場合、配信席と演者席との距離や、配信機材とプロジェクターとの距離に限界があり、リアル会場の受講生の席の確保に難渋することがあった。ビデオスイッチャーと接続機材の距離を稼ぐには、ケーブルの長さを長くすればいいのだが、信号の質や強度の関係でHDMIでは限界がある。安全域を設けて、自分は基本的に3mを最大長としている。少し勇気を出して5m、それ以上伸ばす時は延長できるデバイスを挟むが、そこに電源が必要だったり、接続点が増えるとその分接続トラブルのもととなる。その点、若干プロ仕様ではあるがSDIは10m以上の信号伝送も可能である。

V-160HDは、V-8HDのスペックである8つのHDMI入力と3つのHDMI出力に加え、8つのSDI入力と3つのSDI出力を備えている。

HDMI/SDI、それぞれ3つの出力の魅力

特に熱弁したいのは、出力系。3つのHDMIに3つのSDI、さらにストリーミング配信用にUSB-C端子も備えている。そう、配信用PCにキャプチャーボードを介すことなく接続することができる。V-8HDでは、OUT 1を会場プロジェクター、OUT 2を配信映像としてキャプチャーボード経由でPCへ、OUT 3はマルチビューをモバイルディスプレイに出力していた。V-160HDでは、出力にSDIも使える。まず、プロジェクターへのOUTはSDIの一択だろう(SDI→HDMIの変換がいるが…←接続トラブルのもとという話はどうなった?)。さらに、PCへの出力はUSBからで良い。となると、HDMI3系統がまるまる自由に使えるわけだ。そのうち1つはMulti view画面なのでそれでいい。残り、HDMI2系統を自由に選べる。

V-160HDは、入力信号も多くマルチビューだけでなく各信号入力の詳細なモニタリングも必要だろう。特に、ZoomISOの画面を入力の一つにするのならなおさら。

V-8 SPLIT画面の欠点

ハイブリッドセミナーでは、リアル会場の講演をより良い形でオンライン配信に乗せる。そのために、画面構成を工夫してきた。

このように、オンラインにはPinPで演者カメラも配信することでより臨場感(演者の身振り手振り)が伝わるように工夫した。ただし、現地の参加者はこの演者カメラの映像はいらないので、異なる出力を同時に制御できる機材としてV-8HDは重宝していた(実は、Preview出力機能を使えばATEM Miniシリーズでも可能)。

しかしここ最近、ハイブリッドセミナーにふさわしい配信映像を模索してきて、SPLIT機能を活用したこのような画面配信をするようになってきた。

このSPLIT画面は非常に好評。自分のハイブリッド配信オペレーションの特徴と言っていい。さらに、3画面配信もちょっとずつ手慣れてきた。3画面配信については下記noteに画面構成の例とともに記載しています。

こんな感じで、リアルとオンラインを同一画面に映し出すことでオンライン参加者にリアル会場との一体感を得られる効果がある。

しかしここで疑問なのは、リアル会場のスクリーンにリアル演者の映像はいるのかという疑問。ちょっとスクリーンの横を見れば、本人がそこにいるわけだ。なので、リアル会場のスクリーンに映し出すべき映像は、講演スライドのみ。オンラインでの質疑応答やオンライン演者がしゃべるときのみ、オンライン登壇者の画面を出すだけでいい。

この調整が、V-8HDではできない。V-8HDで、ハイブリッドに合わせた異なる映像をどう出しているかと言うと、Preview画面をリアル会場、Program画面を配信映像としている。ところが、SPLIT合成は、2つの画面を合成して出力するのでPreviewとProgramともに同じ映像になってしまう。

今度のセミナーでも、演者と座長の2画面や、会場も含めた3画面の配信を組んでいるが、オンライン参加者はそれでいいかもしれないがリアル会場の参加者はもしかしたら違和感を感じるかもしれない(まぁ、参加人数比的に圧倒的にオンライン参加者が多いんですけどね)。

出力映像設定に、AUXという設定がある。これは、特定の入力映像を固定で出力するときに使う。だが、V-8HDではその固定で設定しておく分の出力が足りない。V-160HDが届いたら、よりよい構成でのハイブリッドセミナーの運営ができる。

使えば使うほど感じる”あと一歩”

これは、以前とあるライブ配信の座談会でも話したのだが、いろいろなことができるようになればなるほど、あと一歩の機能がほしいと感じる。

V-160HDの必要性を最初に感じた、昨年の東京パラリンピックオンラインパブリックビューイングのときに、背景映像をクロマキーで合成する関係でDSKをすでに使ったので配信にテロップ合成をすることができなかった。DSKがもう一個あれば。さらに、小窓でちょっとした情報を付け足すのに、PinPは2つではものたりなくなる。かゆいところに手が届く、V-160HD。ネックはやはりその価格か。昨年、Blackmagic Designが出したATEM Mini Extremeはその辺の機能も搭載されており、V-160HDの価格の約5分の1。だが、ExtremeはExtremeで癖があり、ワンオペ配信ではリスクを感じている。

それに加えてハイブリッド向きオーディオミキサーを搭載

以上、実はここまで語ってなんと映像についてしか述べていません。これに、V-160HDにはオーディオミキサーを搭載している。当然、Rolandがハイブリッド向きに設計した機材なのでノイズキャンセラーなどしっかり搭載している。これは実際使ってみないといけないが、マイクなど音入力の本数の都合で場合によってはV-160HDとL-8を併用することがあるかもしれない。ここばかりは実際運用してみないとわからない。

神機材、早よ!!(^○^)

以上、まさかの購入前レビューでした。ただの妄想です。

これほどの機能を備えた機材。高いと見るか安いと見るかは、考え方でしょう。ちなみに、前も言いましたがV-8HDの購入費分はこれまで依頼を受けて担当したハイブリッド配信の報酬ですでにペイできている。また、V-160HDの場合も、今年中は難しいかもしれないが来年中にはおそらくペイできるだろうと見越している。それ程の価値を生む機材なので、投資の価値は十分あると思う。

SYSTEM5さん、連絡お待ちしております♪

(なんちゅう麻酔科医だ)#