ハイブリッドワークショップの配信技術-第1回UniTreatセミナー-

麻酔科学サマーセミナーのわずか1週間後、大分の医療者有志で立ち上げた大分医療DX推進会議-UniTreat(ユニトリート)-の第1回セミナーがハイブリッド形式で開催された。その配信を担当したので、その内容をシェアします。

すべてを超えていく!サマーセミナーを超える配信プラン

麻酔科学サマーセミナーの振り返り

多くの学びを得た、第18回麻酔科学サマーセミナー

大きな学び・変化は①PVW/PGM形式のスイッチングへ、②演者カメラを会場後方に置くことの2点だった。完全に、preset memoryに頼らない、LIVEならではのスイッチングをした配信に変革したので、配信の際の集中力はこれまでの比ではないが、よりよい配信ができるようになったと自負している。

あと、何気にSDIケーブル・コンバーターのセットをもう1セット買い足しています(笑)。

完全なるワンオペ配信

今回の一番の難関は、完全なるワンオペ配信であるということだ。これまでの配信は、オペレーションこそワンマンオペレーションではあるが、Zoomのモニタリングだったり機材だったりと何かしらの形で配信スタッフは他にもいた。今回は、オペレーションだけでなく機材までも完全に自分のものに依存することになった。一番悩んだのは、HDMIケーブル。なんだかんだ、長いHDMIケーブルは他のスタッフや医局教室のものを借りていたんですよね。というわけで、SDIケーブルを買ったんです。これで、20m長のSDIケーブルを2本所有しております。配信依頼、お待ちしております(笑)

セミナールームLでの会場レイアウト

現地会場となったのは、J:COMホルトホール大分のセミナールームL。そう、あのトラウマが残る部屋でもあった。

そう、V-8HDの禁止令(自称)の真っ只中で苦しんでいた時期・・・。リスクあっても安価で、オペレーターがそのリスクを認識していたら配信はなんとかなるだろうと思っていたが断じてそんなことはなく、『事前にリスクがある点は潰しておかないと当日必ず足元をすくわれる』という学びを得た会であり、配信的にはあの第23回アカデミーを凌ぐ最低の配信になったと自分で思っているトラウマ回がこのセミナールームLでの配信であった。

会場レイアウトについても、プロジェクターの位置を考える必要があった回で、その時のトラブルの凹み傷が今でもプロジェクターには深く刻まれている・・・。それもまぁ、スイッチャーとプロジェクターをSDI接続(長距離映像伝送システム)を検討するきっかけにもなった。

まぁ、同セミナールームLではその後、大分区域麻酔セミナーの配信会場にもなったので、全部が全部トラウマというわけではないが・・・。

この会は、現地AUXを実用した初めての配信会だったのですね。

というわけで、嫌な思いもいい思いもしたセミナールームLなので、サマーセミナーの結果を受けてマイナーUPDATEしたレイアウトを組んだ。

配線図解説

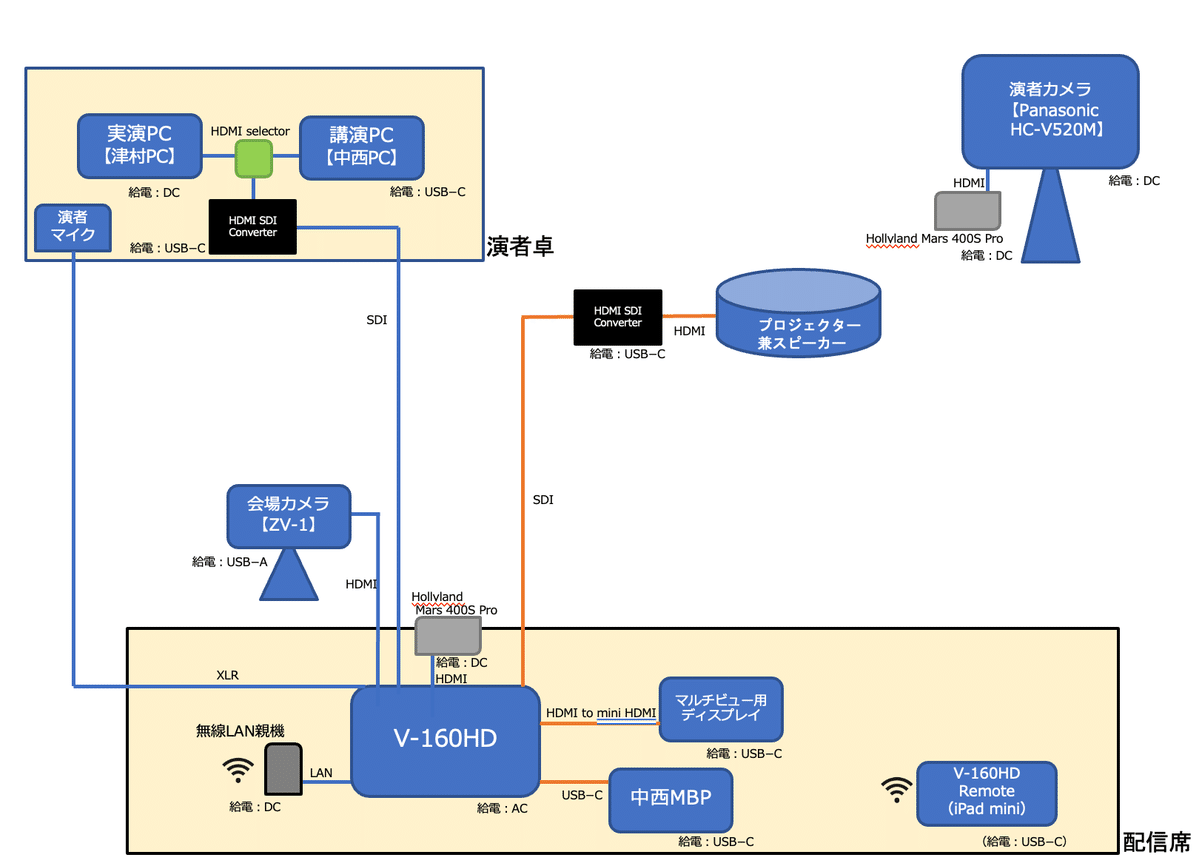

というわけで、当日組んだ配線図がこちら。

V-160HD Remote controlの無線化に成功

まず特筆すべきは、V-160HDをiPadでリモートコントロールできるアプリの接続が、WiFiで無線化できたこと。これは、完全に麻酔科学サマーセミナーを乗り越えた一手となった。

サマーセミナーのとき、演者カメラが使えなくなり配信席を離れてオペレーションすることを考えていたとき、今まではBluetoothで接続していたが、10mを超えるとBluetoothの接続が切れる。そもそも、そういう仕様なんですよBluetoothという接続は。V-8HD Remoteは本体と有線ケーブルでの接続なので、それと比べると大きな進化であった。いつものアカデミー規模の部屋では問題にならなかったのだが、流石に大ホールとなるとそうもいかなかった。

↑コントロールアプリがBluetooth接続になって興奮した会

演者カメラは会場後方、フルHDカメラで無線化

サマーセミナーの学びはすべて活かす!。演者カメラは後方に置き、MARSで無線化した。

↑おい、値段上がってるぞ💦

これは、1080pで映像を無線化できる。後方で写すので、「後方演者カメラは4Kカメラで」と思っていたのだが、4Kカメラもそこそこの値段するので、今回の配信でフルHDカメラを試して、やはり画質が気になるようなら4Kを検討しようと思っていた。

使ったカメラは手持ちの家庭用ビデオカメラ。まだBTGやってた頃、アントレのコンテンツをWeb配信しようと取り組んでいたときに買ったもの。機能として「Ustream連携機能」がついているあたり、時代を感じる。

演者PCを切替式に

今回のセミナーは、プレゼンテーションとワークショップの二部構成だった。ワークショップでは、Webクラウドツールを使うワークショップとして、クラウド上に上げた素材を使って動画を作り、それを宣材としてPRしていくまでを実践していく内容だった。

この内容を、ハイブリッドで行う。現地だけだったら、現地ワークショップとしてファシリテーターがグループごとに指導すればいいが、オンラインをどうするかが問題だった。結局、デモストレーションを配信するという形に落ち着いた。

そこで必要になるのが、PCのディスプレイ設定。

プレゼンのときは、デュアルディスプレイでよいが、デモストレーションのときはミラーリングがいい。その切替をスムーズにできればいいのだが、どうも難しそうだったのでPCのを2台体制にした。そのために、セレクターを配置。

サマーセミナーとほとんど変わらない配線図を、ワンオペすることになった。

わずか1週間で。。。。マジかよ、、、

当日のオペレーション

ATEM Miniをセレクターとして

ここで一つ、大きな問題が生じた。

なんと、自分がHDMIセレクターを持っていなかった!!(スプレッター=分配器なら持っていた)。

だが、自分はものすごく安定したHDMIセレクターを持っているのに気がついた。

はい、そう、ATEM Miniです!!!!(笑うとこです、ココ)

これほど、安定で安心できるHDMIセレクター=選択切替器は他にない!!

ということで、ATEM MiniをHDMIセレクターとして使うことになった。おかげで、HDMIケーブルが余計必要になり、サブモニター1つを潰すこととなった。

キー合成でテロップのLIVE合成

第27回大分県麻酔科学アカデミーのときに初めて導入した「LIVE配信でのKEY合成」を、サマーセミナーでも実用した。

そして今回、そこにアニメーションを付けて「動くテロップ」をKEY合成で作った。

これは実は、フラグがあった。ライブ配信で多くの技術を発信している田口真行さんが、Facebookライブでこの技術を思わせる予告動画が上がっていたので、その予告動画を参考にして勝手にパクって実用した。

なお、このテクニック。KEY合成には明るさの差で抜くLUMINANCE KEYと、有名な緑を抜くCROMA KEYとあるが、緑抜きのクロマキーだと色合いが変わってしまうので、黒を抜くルマキーで作るのがおすすめ(写真のHDMI 4を参考に)。

フルHD演者カメラは悪くはない

今回、後方カメラにフルHDカメラを使い、MARSで無線で飛ばしてPinPの画像として使った。

特に、画質が気になることはなかったのでこれでいいのではないか?とも思うようになった。

ちなみに、このPinPの合成はPVW/PGM方式でやっている。

うん、いい感じにオペレーションの経験をつめている♪結局、やったもん勝ちなんだよね。

完全ハイブリッドだからできた、Zoom SPLIT

これまで、ハイブリッドといいながらもなかなかZoom視聴者でカメラON・ミュート解除で会場に向かってコメントをしてくれることって(仕込み意外では)なかったが、今回積極的な参加者が多くて多くの方がカメラON、カメラはOFFでもミュート解除で会場と双方向のキャッチボールをしてくれた。

ハウリングなく、自分のオペレーションで会場にZoom音声を届けられたのには感動した。これは完全に、V-160HDのマイナスワンの機能。いや、マジで強力です!!

マイク問題

マイクに関しては、今回の大きな課題でもあった。

サマーセミナーは、マイクは完全にPAに任せていた(それをやめたら崩れた)。

その前の配信は、マイクが課題として残った。

このマイク問題は、今回所有しているこのマイクで解決を試みた。

どちらも、配信者にとっては馴染みの深いマイクだろう。

これまでどうしてもできなかったのだが、V-160HD内のオーディオミキサーのアナログゲインを調節したり、ファントム電源を適切に使うことでこの両者のマイクがようやくV-160HDでも実用に耐えるクオリティーに仕上がった。

今回は、演者マイクをAT 2020(ダイナミックマイクで指向性がシビアではないのがウリ)、会場質問者マイクをSM58にした。

演者マイクは、演者の動きがとにかく問題になる。SM58は指向性が高く、どちらかというとボーカル用マイクで手に持って口元まで近くマイクを持っていって使うのが本来の使い方であり、これだと据え置く演者マイクとしてはなかなか使いづらい。

その後の配信で、なんとかV-160HDとこれらのマイクの相性を検証して、それぞれにあったオーディオ設定が見えてきた。

まとめ

というわけで、一言でいうと「サマーセミナーの反省を一週間で実現した配信」でした。後方演者カメラは現行のフルHDでも問題なく使えることがわかった。

V-160HD Remote controlのWiFi化も早速実用化できたし、サマーセミナーと違うのはマイクオペレーションくらいで、その内容をワンオペで運用したのは大きな経験となった。

ワンオペの極意は、とにかく一人で処理しきれる範囲の作業に収めるためにシンプル化すること。それができたのも、V-160HDのおかげだと心から思う。

今回のイベントで、この配信技術に興味を持ってくれた方も多くおり、今後はこの配信技術を周りに伝えていくということもやっていきたいと思います。