緊急指令!オペレーター不在でハイブリッドセミナーを成立させよ!!-第26回大分県麻酔科学アカデミーの配信技術-

ずいぶんと期間が開いてしまいました。学会の準備に、人事異動にとバタバタな年度末を過ごしており、また、現在V-8HDの解説動画を週イチでYouTubeに投稿しており、そちらにかかりっきりですっかりnoteの更新が滞っておりました。

そんな中、第26回大分県麻酔科学アカデミーが開催されたので、その運営レポをお届けします。

最大のトラブル:オペレーターが間に合わない!

大分県麻酔科学アカデミーは、偶数月の第一金曜日の夜に研修医をメインに若手医師や医療スタッフを集めて麻酔科関連領域(手術麻酔、集中治療・救急、ペイン・緩和ケア、地域医療)や医師のキャリアについて学ぶ会。

だが、この金曜日の夜という設定が、非常に時間を確保しにくいのも事実。特に、麻酔科は何時まで仕事かというのが確約しにくく、「よし、あと10分」という状況から一気に詰んでしまうまで状況が一転しやすい。現に、今回で26回目だがスタッフ全員が集合時間(的なもの?)にゆとりを持って間に合ったことってほとんどなく、演者(スタッフ)が間に合わないなんてヒヤヒヤすることも頻繁にある。司会者が間に合わず、とっさに遠隔で司会をしてもらうこともあった(ハイブリッドだからできたこと)。参加者である研修医も遅れてくることも普通にあるが、遅刻分はオンデマンドでフォローすれば良いのでそこはあまり問題ではない。

そして今回、まさかのオペレーターである自分が間に合わないという緊急事態に陥った。実は、この4月の人事異動で勤務先が変わっており、そこでは基本的に麻酔科医一人体制で回す必要がある。この日の症例(別に緊急があったわけではなかった、というかむしろうまくかわせており、そうでなければ完全に詰んでいた)が終わったのがほぼ集合予定時間だという・・・

機材は手段に過ぎない!遠隔ハイブリッドセミナーオペレーション

ハイブリッドセミナーの要点

今回は、輸液の講義と中心静脈穿刺(実際はライブスキャン)のハンズオンの2本立て。最近やたらと超音波診断装置を使いたがるが、前回の大分区域麻酔セミナーはV-8HDだったので、何気にV-160HDによる超音波ハンズオン配信ははじめてだった。

V-160HDを使用してハイブリッド配信をする予定だったものを、機材ごとオペレーターが間に合わない。それだけで、詰みである。

だが、誤解しないでほしい。機材は手段に過ぎない。

ハイブリッドセミナーは、リアル会場とWebの両方に演者のプレゼンスライドと音声を届ければ成立する。出発時間から、前半の輸液セミナーの途中で会場につくと見込んでいたので、非常にシンプルなシステムで『先にはじめててください』(←飲み会かよ汗)とした。

スイッチャー無しでのハイブリッド講義

幸い、輸液セミナーはただの講義。しかも演者の後輩はしっかりこういうハイブリッドセミナー向けのプレゼンスタイルを踏襲してくれるスライド作り(スライドの構成、フォントサイズ等々)を最初からできている優秀な後輩だったので、スライドショーさえリアルとWebの両方に届ければいい。

プレゼンは、演者PCをZoomにログインして画面共有でのプレゼンテーションをしてもらうことにした。リアル会場のスクリーンには、申し訳ないがミラーリングでその共有画面のプレゼンを見てもらった。Webもそうだが、リアル参加者には後日オンデマンド挽回という手法が使えるのでそれで乗り切ってもらった。

出発前にZoomミーティングルームを開いて、スタッフにホストを移し、共同ホストも当てまくった。こういうとき、信頼できるスタッフが仲間にいてくれると非常にありがたい。

途中、YouTubeストリーミングに飛ばすために開会前に自分がホストを取り戻す必要があり、その後戻し間違うことで若干トラブルはあった。

やはり、演者は講演に集中してもらうため、演者PCはスライドショーだけにするほうが無難。画面共有という操作もしながらプレゼンするのはあまり好ましくないと個人的には思う(セミナー運営の立場)。

到着10分で設営完了!V-160HDの力

なんとか、超音波ハンズオン前には間に合い、会場の隅で設営をすすめる。

今回の配線図は至ってシンプル。なにせ、オーディオミキサーも兼ねたビデオスイッチャーなので一言でいうとまじで運営が楽!!!!。機材投資の価値はあると改めて思った。

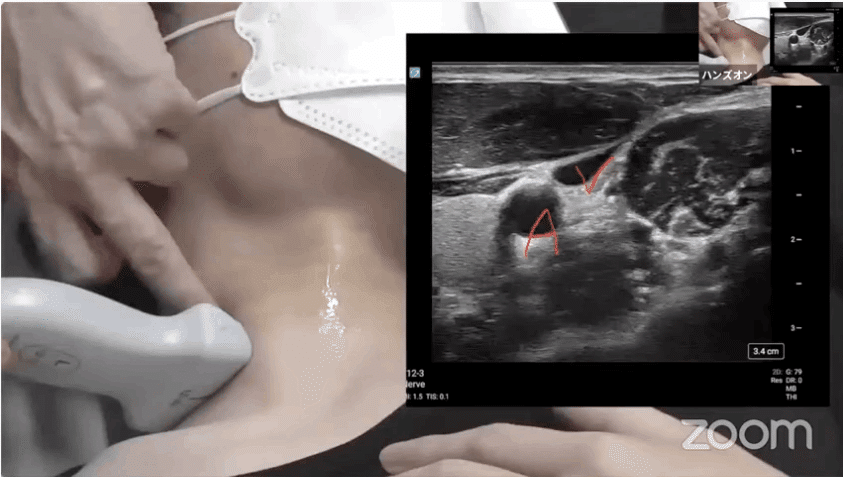

超音波ハンズオンの配信画面は、手元カメラに超音波画像をPinPで合成する2画面でもはや確定!!

超音波画像への書き込みは、Zoom画面共有のコメント(通称:お絵描き)機能を活用する。また、ポイントとしてはPinPの超音波画面は左右をしっかりクロッピング(切り出し)をする。こうすることにより、強調すべき箇所をより拡大して配信することもできる。また、こういう時に問題になる「メーカーロゴ」も消すことができる。超音波配信を行う上で、クロッピングの機能はあまり目立ちはしないが実は重要な問題になるようです(メーカー談)。

トラブルシューティング集

マイクの扱い

ハンズオンセッションでは、インストラクターには口元マイクとしてイヤーフックマイクを使ってもらっている。

※現在在庫切れ

マイク問題に関しては、どういったマイクを使うかが非常に悩ましい。ピンマイクだったとしても、つける位置は個人で差が非常に大きく、ピンマイクなのにハンドマイクのように使う人もいたり、口元からの距離によってはノイズを拾ったりするので統一化が難しい。だが、このタイプのイヤーフックマイクは口元に接して使用するため、口元とマイクの距離は一定一様に保たれる。そのため、オーディオミキサーの調整をその都度する必要がなくなるメリットがある。

しかし、ここで問題になるのが”コロナ禍”。

口元につけるマイクを使いまわしていいのか問題(適切な消毒問題)もあるが、それよりも演者はマスクをしている。このマスクの存在が本当にジャマで、声がこもったりするならまだしも、マイクの位置がずれるんですよね。指向性のあるマイクだったりすると、ずれただけで一気に声を拾わなくなる。

あ〜、まじでマスクジャマ!!!

Live配信でご覧いただいた方へ、途中音声が途切れ途切れになったのはその関係と、調整のためでした。大変失礼しました。

手元カメラのカメラアングル問題

今回、手元カメラとビデオスイッチャーは無線接続でした(機材は後ほど紹介)。前回の大分区域麻酔セミナーで、手元カメラがHDMIで有線接続されているとハンズオンブース内でカメラの取り回しに非常に苦労したことがあった。

そこを今回、無線で接続したわけだが、その問題とは別にカメラアングルの問題が生じることが判明した。

こんな感じで、しっかり手元カメラは中心で映すべき被写体を捉えているんです。ですが、配信画面はここにPinPが入るので実際は少しずらして映す必要がある。これはまじで、これからの時代だからこそ出てきた問題だよなぁ〜〜と痛感した。

次回、対策としてビデオカメラのディスプレイにPinPの部分にシート(紙でいい)でも貼っておこうかなと考えました。

次回をお楽しみに♪

画面共有時のカクつき

今回は、画面共有のお絵描き機能を使ってスキャン映像を配信していたのだが、前述の通りの音声トラブルに加えて、結構映像がカクついていた(う〜ん、オンデマンド挽回できるかな・・・?)。

この原因が何なのか。

今回、慌てた会場設営だったので回線速度のチェックを怠っていたため検証できないのが非常に残念だが、純粋にインターネット回線の問題なのか、Zoomの仕様なのか・・・。画面共有で映像のフレームレートが落ちることは度々経験しており、ただそれは第2カメラでなければ大丈夫と記憶していたが・・・。現に、前回の大分区域麻酔セミナーでは問題なくお絵描き配信もできていた。

回線速度(安定性も含めた)の影響か、慌てていたためになにかZoomの操作を間違えたか、Zoomアップロードで実はその辺が悪化していたり、視聴者のZoomバージョンが揃っていなかったりしたのか・・・。

ちょっとまたいろいろリハーサルして検証してみます。

機材集

今回、新たに導入した機材を簡単に紹介します。

Hollyland Mars 400S Pro

今回の最大の目玉はなんといってもこれだろう!!。

超音波ハンズオンでは、とにかく手元カメラの取り回しが重要になる。ということで、HDMIを無線で飛ばせる機材を購入しました。

これ、結構いいです!!。皆さん気になる、無線で飛ばすことで遅延やカクつきはどうか問題ですが、全く気づきませんでした。というのも、手術室で生体モニター(血圧とか脈拍が表示される)を遠隔で飛ばして検証してみたのですが、リアルタイムで波形が変わる心電図や動脈圧波形も全く遅延せずスムーズに伝送することができていました。

これ、マジでおすすめです。

Mars 400S Pro周りの周辺機器

これを使うための周辺機器もいくつか購入。

まずはバッテリー。DC電源を持ってくることも可能なんですが、せっかく無線なのに電力が優先になったら意味がないのでバッテリーを購入。

さらに、ビデオカメラにうまくマウントする用に

手元カメラを持つ作業は、実際やってみると骨が折れる様ですので、少しでも負担軽減するように・・・。

そんなカンジで、実際接続してみるとこんな感じ。miniHDMI-HDMIケーブルが元々あった3m長のものだったので若干じゃまになっています。短いやつ買わなかったっけか・・・??

これも買いました。Mars 400S Proにも使えます。オススメ。

V-160HDキャリーケース

V-160HDのサイズのものを収納できるバッグを探すのには非常に苦労した。

苦労した挙げ句、ようやく出会えたのがこのキャリーケース。もう、V-160HD出張用といっても過言でないくらい160HDにピッタリです!!

逆に、160を入れたら一気にメインスペースを圧迫するのだが、余ったスペースに各種ケーブル類やアダプターを収納できる。マイクやスタンドも収納できるので、これに加えてNebula Cosmos MAX用のこのバッグと合わせて今回一気に持ち運びバッグはシンプルになりました。

・・・最近、持ち運びかばんを紹介する機会が多くなってないか???笑

さいごに・・・

以上、2022年度最初のアカデミーでした。

今回、引っ越しやYouTube定期更新や学会の準備等もあってリハーサルは20分程度しかしていない。いつものディレクションシートどころかオペレーションシート(進行表)すら作っていない・・・。まぁそれを言うなら、スタッフ打ち合わせもなさすぎ(滝汗)。『ハイブリッドなめすぎだろ!!』とも思うが、まぁそれだけ経験を積んできたというのと信頼できる機材にたどり着いたというのがある。

当日の音に関してはし腰勘違いや想定外もあって変になったりもしたが、それも関連するが今回の一番の反省点は遅刻だろう。

いや〜、本当に焦った。

なんとか遠隔指示でハイブリッド講演できるようには調整できたが、正直じゃあ反省したとして同じ失敗をしないようにするためにはどうすればいいのかまったく分からない。

アカデミーの日は午後休暇を取る?いや、そもそも休めるのか?(一人だろ)。

なかなか、この仕事はいろいろ難しいです。