【テレビっ子アゲイン⑧】女の情念のるつぼに武闘派女優が足を踏み入れた赤裸々な体験記... 派手な暴動もリンチも無いが、塀の中の女の悲しみと怒りは一入な実録TV映画 月曜ワイド劇場『花柳幻舟獄中記』(1984)

結論から言おう!!・・・・・・こんにちは。( *¯ ꒳¯*)

そろそろ自転車保険の更新時期なんだけど更新催促のショートメールやら電話やらがあざといな~と思う、O次郎です。

そういえば結局、一輪車も練習したけど乗りこなせなかったな。(´・ω・`)

今回は映画ではなくテレビ映画の話。その昔テレ朝で放映された二時間ドラマ『花柳幻舟獄中記』(1984)です。『月曜ワイド劇場』の枠で放送された単発作品ですね。

※ちなみに過去にも月曜ワイド劇場枠の作品について書いておりますのでよろしければ併せてどうぞ。

私が生まれる前の放映なのでリアルタイムでは観ておらず、こないだCSの東映チャンネルの"違いのわかる傑作サスペンス劇場"枠で放映されていたものを観たのが初です。

巡回劇団の子として生まれ、後に日本舞踊の花柳流に入門して花柳流名取となったものの家元制度打倒運動を開始するなど反骨精神溢れる女優が遂に起こした刀傷沙汰で収監されることになり、その体験を認めた自伝を映像化したのが本作。

よってジャンルとしては"女囚モノ"ながら、実録ゆえに見世物的な暴力や煽情描写は無く、その代わりに主人公が触れ合う女囚たちはそれぞれが社会の歪みの皺寄せのような形で罪を犯しており、そこに女と男の情の問題も絡まってフィクション以上の哀感に満ちた人間模様を感じさせる作品になっています。

ソフト化もされていないようですので、こんな作品もあったのかと覗きがてら読んでいっていただければ之幸いでございます。

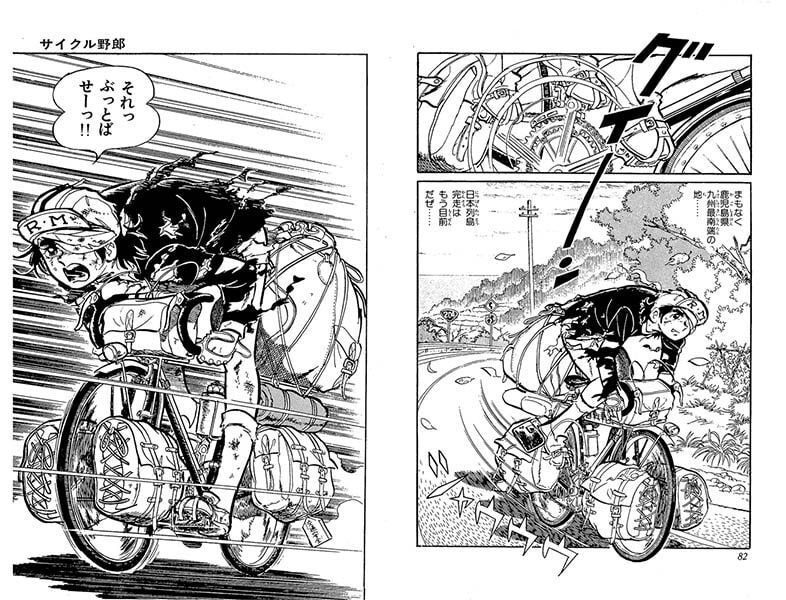

それでは・・・・・・・・・・・・・・"サイクル野郎"!!

少年期にボーイスカウトに入ってたから宿泊を伴う活動の際に出会ってそうだけど記憶に無し。

"バイコロジー"ってのもすっかり死語か。

Ⅰ. 著者兼主演女優の花柳幻舟さんについて

どうにもこれまでに他の映画やTV作品でお見掛けした記憶が無いな~と感じておりましたが、どうやらTV・映画の出演は80年代後半頃までが最後のようで以後は執筆活動や大学での勉学が主たる活動だったようで。

さらに映画に関しては60年代後半からの。東映ポルノや日活ロマンポルノがその主戦場だったようで、出演作品の毛色としては本作のほうが珍しいようです。

濃密過ぎる性描写と学生運動の残り香の無理矢理合体感がどうにもこうにも腑に落ちずな

印象ばっかりしか残っとりません。

こっちはすんなり楽しく観られたので覚えてる。

個人経営の病院に居候してる兄弟が医師夫婦による年老いた母親の殺害のトリックを見破る話で、

花柳さんはその病院の看護師役。タイトルが秀逸で、猫の無垢ゆえの恐ろしさが際立つ佳作。

伝統芸能の古色蒼然とした家元制度に反発を抱いて刀傷沙汰を起こし(「思い知れ!!!」と叫びながら包丁で切りかかり、首の右側に全治2週間のけがを負わせる)、本作のモチーフとなっている獄中生活を送るに到ったようですが、1990年の天皇即位礼の祝賀パレードで爆竹を投げた罪でも再度服役しているようで、権威や歴史に対する反発志向が殊更強く、その一方で自らの行動に対する弁明行動は無駄と捉えていたことが覗えます。

社会変革ないし私怨のために全身全霊の暴力に訴えた彼と、

"NO"の怒りの意思表示のために暴力のポーズを取った彼女とは異質でしょう。

幻舟さんの父親は元々は嵐家三郎という歌舞伎役者だったそうですが、歌舞伎の家の出身ではなかったようで、歌舞伎の世界の「家」や「格」に苦しみ、歌舞伎の世界を離れて旅芸人に転身したようです。父親からして既に家柄に苦しんでいた事情を目の当たりにしていたわけです。

その後、18歳の時に"高卒"と経歴を偽って入ったアルバイト先で知り合った男性と結婚するものの"家庭に入って家事をする"ことを強いられたことに反発して離婚…女性が1人で生きていく手立てとして日本舞踊の花柳流に入門して1966年には名取になるも、そこで自らも家元制度という世襲制に阻まれる。

そこからの家元打倒の思想が転じて世襲憎し、その元凶たる天皇制憎し、ということで反天皇の思想に行き着いたのでしょうか。

短絡的なきらいは有りますが、刀傷事件による獄中生活時に小学校で学べなかった読み書きを教わったり、50代を過ぎてから大学に入学して学んだりと、己の境遇を憎むだけでなく、コンプレックスを乗り越えて生きるしたたかさも確かに感じられます。

強烈な意思表示の結果として、初犯ながら執行猶予無しの実刑を受けての最初の獄中生活での見聞が如何なものだったのか、というのが本作の内容です。

この写真見ると辻元清美さんにも似てる・・・うーむ。(๑╹ω╹๑ )

Ⅱ. 獄中生活の赤裸々なあれこれ

冒頭、プロローグとして例の刀傷事件を起こして刑務所での服役生活がスタートするところから物語が始まります。初犯にして執行猶予無し、という重い判決ですがそのまま控訴せず受け入れています。"控訴して裁判が長引くよりもさっさと服役生活を済ませて芸に費やせる時間を守り、ついでに刑務所の実態をこの目で見てやろう"というモノローグで語られる彼女の本心は転んでもただでは起きない大阪人気質を感じさせるところです。

当然ながら実際は1,2犯の女囚ばかりです。

ていうか、よく"前科百犯"とか惹句で使われるけど、そんだけの種類の犯罪網羅できへん。

所持品を全て没収されて囚人服に着替え、自分の姓名等の質問に受け答えするわけですが、

刑務官「生年月日は?」

幻舟「1941年〇月△日」

刑務官「昭和で答えなさい!」

幻舟「昭和は使いません」

というあたりにてこでも動かぬ思想が見て取れます。

同房の女囚たちはまさしく女性の職場カーストがそのまま顕れているようで、

〇幻舟に一番に仲良くして気にかけてくれるものの、裏では陰口を叩いたりお局様に日和ったりする児島美ゆきさん

〇刑務所暮らしが断トツに長くて主と化しているふてぶてしい新人いびりの中原早苗さんと取り巻きの宮下順子さん

〇ベテランの看守として飴と鞭で囚人たちを統率する白川和子さん

等々、実話ベースなのにそれぞれ見事にキャラが立っているのが事実は小説より奇なり、という感じです。

主人公が芸能人ということへのやっかみもあって他の女囚たちからいびられますが、問題を起こさず一日も早く出所するために耐えます。

また、小学校3年生以降はまともに学校に通っていなかったということで読み書きが出来ず、周囲に馬鹿にされながらも刑務所内の正規のプログラムとしての教育を自ら願い出て受講する姿には、状況をとことん利用しようという逞しさを感じます。

発作が出た際に外の病院に連れて行ってもらうのにも刑務所側はかなり腰が重かったようですが。

実話ベースゆえによくある演出としては見過ごせませんが今現在はどうなのでしょうか?

また、幼少期から男手一つで育てられたようで、旅芸人だった父親を回想するエピソードは印象的です。

主人公の幼少期はまずまずの人気商売だったものの、映画やテレビ等の他の娯楽に押されて大衆芝居が急速に人気を失う世相に対応出来ず、挙句の果ては座員に衣装や道具を持ち逃げされてしまう…。

主人公が基礎教育を身に付けられなかったコンプレックスの原因でもある父親ですが、父の出自を語るモノローグにはそうした頑固さ不器用さも含めて許し愛している思いが伝わるようでした。

谷山部長刑事役でお馴染みの和崎俊哉さん。

回想シーンでの幼少期の主人公を砂浜で抱き上げる背中は逞しくも哀歓漂う忘れ難いものでした。

そして出演シーンは短いものの強烈だったのが、夫のために横領の罪を被った普通の若い主婦の女囚。最初のほうこそ夫が二人の子を連れて足繫く面会に訪ねてきますが、早期出所が叶いそうな間近、突如としてその夫が郵送で刑務所へ離婚届を送りつつ身元引受人を拒否してしまうのです。

「収監されている女たちの中には、男に騙された者も多く居ます。

裏切るのはいつも男なのです。女は男を待ち続け、待てなくなったとしても

それは経済上のどうしようもない理由ですが、男はそうではありません。」

という内容のものがありますが、有無を言わさぬ真実の重みです。

その結果、彼女は取り乱して入院してしまい、その後の経過は判りませんが、それを見るにつけて今まで新人に一貫して厳しい態度を取っていた中原早苗さんが同情の念を見せるところが演出として上手く、また名演です。

実は彼女も過去に男に裏切られて収監されたうえにそのまま捨てられ、希望の無い刑務所生活を送っていたのでした。

終盤に刑務所内での文化祭が行われるのに際し、主人公がみんなに演劇の手ほどきを行い、自らが脚本を担当した物語(長い刑務所生活から出所した男が自分の妻子に会いに行き、既に新しい家庭を持っていることに納得して去っていく)を上演するくだりはなんとも切ないものでした。

所内には自分の子どもを鳥に食べさせた女や元赤軍派の女など、凶悪な素性の人物も居ましたが塀の中では怒りよりも何倍も哀しみのほうが勝るようで、それがクライマックスで出所した主人公を真っ赤に照らす夕陽の哀感に象徴されているようでした。

Ⅲ. おしまいに

というわけで今回は往年の『月曜ワイド劇場』枠のテレビ映画『花柳幻舟獄中記』(1984)について書きました。

長く苦しい刑務所生活に耐えている女性たちの姿は悲しいものでしたが、中には満期出所となったものの身元引受人のヤクザ(中田博久さん)に連れられてまた身体を売る生活に逆戻りしてしまった女性の叫びも描写されており、"刑務所にしか安息が無い"という女囚も現実に存在しているのだと重苦しさもしっかりと残す作品です。

劇場映画作品はさておき、こうしたテレビ映画はなかなか配信やソフト化の機会に恵まれず、またそうした作品でしかお目に掛かれない往年の名優もいらっしゃるため、今後もチェックしようと思います。

来月に同じ枠で翌年に放送された『花柳幻舟獄中記Ⅱ』(1985)も放映予定なので、またぞろ観たら書いてみる所存です。

今回はこのへんにて。

それでは・・・・・・どうぞよしなに。

いいなと思ったら応援しよう!