kintone経理 Chapter 2-01『データベース化を考える』

アナログな経理業務をkintone化することでバックオフィスのDXを目指す「kintone経理」。

前回までは簡単な機能のみでkintone化を考えてきました。

今回からもう少し突っ込んで考えていこうと思います。

※ここで想定しているのは会計ソフトを作るのではなく、「紙の振替伝票を書いて承認印をもらった後会計ソフに入力している作業をkintoneで電子化する」の段階です。

データベースとしてのkintoneを考える

データベースとしてkintoneを使っていくにあたっては、

アールスリーさんのyoutube動画や、

46uさんのnote記事を確認していくととても分かりやすいと思います。

ということで、データベース化に向けて具体的に何を進めて行けばいいか、考えていきます。

マスタの作成

まずは簡単にデータベース化の一歩目を考えていきます。

勘定科目を手入力していると、入力ミスや表記ゆれ、または入力効率の問題が出てきます。

それらを防ぐためにドロップダウンを使うという手もあります。

しかしドロップダウンだと勘定科目など項目名が多くなる場合に選ぶのが大変になってきます。

そこで勘定科目のマスタ化しマスタアプリを作成してルックアップで呼び出すということにします。

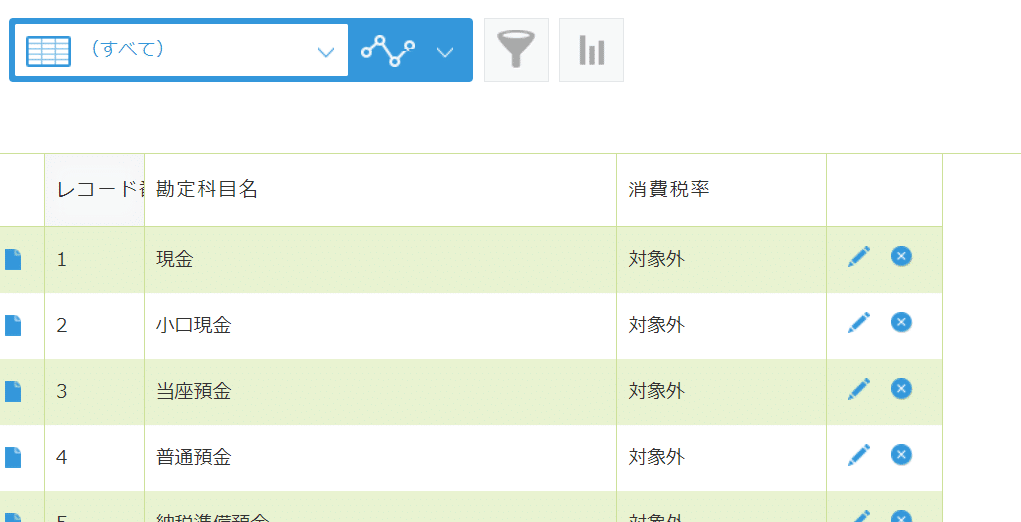

まずはシンプルに、こんなマスタを作りました。

勘定科目名とその消費税率を登録していきます。

1-01で作った振替伝票の勘定科目フィールドを、文字列1行からルックアップに変更します。

マスタから科目名を取得することで、科目名と同じレコードの消費税率も引っぱってきて振替伝票アプリのフィールドにコピーすることができるようになります。

ルックアップフィールドで取得しほかのフィールドにコピーできるようにマスタやフィールドを設定すると、入力ミスや表記ゆれを防ぐことができるようになりますし、入力効率も向上することができるようになります。

今回のまとめ

今回は、データベース化を考えました。

データベースについて理解するのはとても重要です。

そしてkintoneは簡単なデータベースの基礎を学ぶのに最適です。

こうやってアプリを分けて親子関係のアプリを作ることで、入力に関してだけでなく、ほかのアプリへの活用もしやすくなります。

しかしこれはまだ「一歩目」の段階です。

これだけでは効率化が進んだとも言い切れません。

「マスターを作ってデータを引っ張ってくる」という概念だけを説明したに過ぎないので、

次回以降さらに発展できるようにしていこうと思います。