アファンタジア考 (2024年12月)

🍅2024-12-06|#1

瞳孔径は意図的に拡大縮小できるのか? だとすると、ピアソン教授らの研究にケチがついたってことか?

ピアソン教授らの報告(2022年)によれば、人々に明るい画像と暗い画像の視覚的心的イメージを目を開けながら想起してもらうように指示したところ、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-06|#2

非アファンタジア群の瞳孔は散大や収縮の反応を示したのに対して、アファンタジア群の瞳孔にはさして変化が見られなかった。つまりア群には視覚的心的イメージない或いは希薄なことが示唆された。光に対する瞳孔の反応は無意識の反応であり、主観に依存しておらず客観性があると考えられる。

🍅2024-12-06|#3

ピアソン教授の論文(2022年)

https://doi.org/10.7554/eLife.72484

🍅2024-12-07|#4

イメージ操作は脳の中でどのように行われるのか:心的回転の回転方向に関する実験的検討(2013年3月)

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/30884/files/2013022813372376307.pdf

🍅2024-12-07|#5

序論の「私たちは目の前にないものでも~」から「~のことをイメージ操作と呼ぶ」までの最初の7行を読んだ。この文章はおそらく心の目(視覚的な心的イメージ)について言及していると思われるが、そうだとしたら1ミリも共感できなかった(アファンタジア民なので)。その後の内容は興味深かった。

🍅2024-12-08|#6

ピンクの象を思い浮かべないでください:視覚的な心的イメージの個人差(2024年11月26日)

Don't think of a pink elephant: Individual differences in visualisation predict involuntary imagery and its neural correlates

https://doi.org/10.1016/j.cortex.2024.10.020

🍅2024-12-08|#7

ピンクの象について考えるなと言われると、ピンクの象の視覚的な心的イメージ(以降、単にイメージと呼ぶ)が頭に浮かんでしまう。

思考を抑制するとリバウンド効果が生じ、避けたい思考そのものが強まってしまうという理論は、1980年代に心理学者ダニエル・ウェグナーによって提唱された。

🍅2024-12-08|#8

ところが最近の研究(下記)によると、どうやらこの理論は普遍的なものではないという証拠が見つかった。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#9

すなわち人口のごく一部の「アファンタジアを持つ人々」は、頭の中であらゆるイメージを経験しないため、当然ながらピンクの象のイメージも浮かばないことが実証された。

なにをいまさら、これはアファンタジア当事者にとっては自明なことだが、それが実験によって実証されたようだ。

🍅2024-12-08|#10

最近出版された論文「ピンクの象を思い浮かべないでください」の著者が、Redditに降臨(OPのChestAltruistic2515氏)。

氏によるコメント内容が興味深い。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#11

Reddit ⇒ https://redd.it/1h4v8kz

🍅2024-12-08|#12

眠れないときは「羊を思い浮かべて数えて~」という常套句も同様で、心の中の内言で「羊が1匹、羊が2匹、…」という呪文を延々と唱えることで、その単調さと時間の経過に飽きて(疲れ果てて)眠くなってしまうことの比喩表現だと勝手に思っていたが、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#13

どうやら「頭の中の心の目で本当に羊の姿(外見)を見ている(浮かべている)」珍しい人がいることに気づいたのは20世紀末頃だった。 その後、むしろ見える人が圧倒的多数で、見えない人(アファンタジア)は希少であることが判明した(Danceら, 2022年)。

🍅2024-12-08|#14

> ぼやけすぎて不鮮明すぎて或いは全く見えないこともあって頭がいたくなるからあんまりこっち方面で集中したくない

興味深い。視覚化を試みると「頭が痛い」的なことを言う人をこれまでXで何人か見かけたことがある。

#アファンタジア

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#16

【意訳】アファンタジアと相貌失認は偶然よりも頻繁に同時に起こる可能性があることを示唆する研究がいくつかありますが、これはまだ活発に調査されている分野です。※つまり未解明/途上です。

どちらの状態も、視覚と記憶の処理、特に感覚知覚と内部イメージの相互作用を司る脳領域に関連しています。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#17

【意訳】新型コロナウイルス(COVID-19)後遺症(別名:#LongCOVID、LC)の患者で、後天性アファンタジアのような状態を報告するケースは少なくない。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#18

【意訳】これはCOVID-19の影響というより、2015年に命名されたアファンタジアという現象が5年前よりも広く知られるようになったためかもしれません。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#19

【意訳】2023年10月現在、新型コロナウイルス(COVID-19)と後天性アファンタジアの発生を直接結びつける科学的証拠はありません。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#20

【意訳】新型コロナウイルス(COVID-19)後遺症患者への調査回答者の大多数は、視覚認識能力とナビゲーション能力の低下を報告した。

※つまり相貌失認のような状態を報告した。

※相貌失認とアファンタジアは異なる現象である。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#21

【相貌失認】目や鼻など顔のパーツは知覚可能であるのに、顔全体を見て個人の識別をすることができない状態をいう。脳障害による失認の一種。

【アファンタジア】覚醒時において、主に感覚的(例えば視覚的)な心的イメージ(の主観的経験)がない或いは希薄な状態をいう。障害とはみなされていない。

🍅2024-12-08|#22

【意訳】結婚して7年経った昨晩、妻は想像すると(心の目で)モノが見えるということを初めて知った。

一方で、私は想像しても100%何も見えない。確かに「想像」することはできるが、それはもっと概念的なものだ。わかりますか?(心の目では)何も見ていません。アファンタジアといいます。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-08|#23

【意訳】アファンタジアとソフトウェア工学の関連を知りたい。というのも、私は頭の中(の心の目)で最も単純な物体さえ見ることができないアファンタジアなのに、ソフトウェアシステムの非常に複雑な心的モデルを(脳内に)構築することができる。どうしてだ?

【所感】同業だがめっちゃ共感。謎。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-09|#24

アファンタジアに関連する学術大会

日付:2024年12月14日(土)~15日(日)

場所:仙台

https://sites.google.com/view/jia25

🍅2024-12-09|#25

アファンタジアに関連する学術大会 (1 of 4)

【所感】先行知見(海外)と矛盾しない結果を確認できたようだ。ちなみに、脳内GPS(脳内の空間認知システムを構成する細胞)を発見した研究者らは2014年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。

🍅2024-12-09|#26

アファンタジアに関連する学術大会 (2 of 4)

【所感】興味深い研究。どういう実験なのか具体的なところが知りたい。類似の先行知見があるかは不明。

🍅2024-12-09|#27

アファンタジアに関連する学術大会 (3 of 4)

【所感】先行知見(海外)と矛盾しない結果を確認できたようだ?

🍅2024-12-09|#28

アファンタジアに関連する学術大会 (4 of 4)

【所感】当事者個人の憶測を含む経験談が、アファンタジア一般(あるいはハイパーファンタジア一般)の話として大衆(専門家ら含む)に受け取られることのないような進行を望む。

🍅2024-12-09|#29

例えば、あるアファンタジア当事者はAを経験・Bは未経験なら、別のアファンタジア当事者はBを経験・Aは未経験というように、どちらかに偏らないバランスのとれた進行を望む。

🍅2024-12-09|#31

自分以外の誰かが頭の中でイメージを視覚化していると知ったとき、そしてそれは比喩や誇張の表現ではなく、本当に心の目で何かの外見を見ているような主観的体験をしていると知ったとき、自分は違うと思いましたか?あるいは衝撃を受けましたか?

もしそうなら、あなたはアファンタジアかもしれない。

🍅2024-12-09|#32

【意訳】アファンタジア民は、私たちが頭の中でリンゴを鮮明に思い浮かべることに驚かれます。一方で私たちは、アファンタジア民が常にアニメの戦闘シーンや壮大な実写カンフー戦闘シーン(完全なBGM音楽付き)に悩まされることなく過ごしているという事実に驚愕しています!すばらしい

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-09|#33

心の目:ゼマン博士との対話(2024年12月5日)

https://anonymousecalling.blogspot.com/2024/12/exploring-minds-eye-conversation-with.html

この記事は、記事の著者がアファンタジア研究の第一人者であるアダム・ゼマン(Adam Zeman)博士と対話した内容を報告している。

🍅2024-12-09|#34

【意訳】心の目:ゼマン博士との対話 (1 of 2)

アファンタジアの概要と用語の進化

アファンタジアは「心の中でイメージを思い浮かべる能力の欠如」と定義され、もともとは視覚的なイメージ(視覚アファンタジア)に焦点を当てたものだった。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-09|#35

しかし、研究が進むにつれ、聴覚(音声聴覚的なイメージの欠如)、触覚(触覚的なイメージの欠如)、感情(感情的なイメージの欠如)など、多くの感覚におけるイメージの欠如を含む「多感覚アファンタジア」という概念に拡張された。

🍅2024-12-09|#36

研究者たちは現在、約20の感覚モダリティ(感覚の種類)の調査を進めているとされ、その多様性と複雑性に注目している。

🍅2024-12-09|#37

【意訳】心の目:ゼマン博士との対話 (2 of 2)

用語の限界と新しい表現の必要性

アファンタジアの研究初期では、概念を簡潔で理解しやすいものにするために新しい用語の導入が控えられていた。しかし、現代では感覚現象の多様性を包括的に表現するため、より洗練された用語が必要とされている。

🍅2024-12-09|#38

SDAM(重度自伝的記憶欠損)との関連性

ゼマン博士は、アファンタジアとSDAM(重度自伝的記憶欠損)が異なる現象でありながら、一部で重なる可能性があると説明している。今後の研究でその関連性がさらに解明されることが期待される。

🍅2024-12-10|#39

我々アファンタジア(視覚的な心的イメージの経験がない或いは希薄)の民からすると、ハイパーファンタジア(同イメージの経験が極めて過剰)を超える民が日常で経験している脳内イメージの世界は、到底信じられぬほど何もかもが超越していて、驚愕しかない。

(下図の赤い箇所に注目)

🍅2024-12-10|#40

#アファンタジア面白画像

🍅2024-12-10|#41a

頭の中の「視覚的な心的イメージの鮮明さ」調査。

日本人の場合。

🍅2024-12-18|#41b

頭の中の「視覚的な心的イメージの鮮明さ」調査。

外国人の場合。

🍅2024-12-11|#42

【論文】アファンタジアの人とそうでない人が視覚的な心的イメージを経験してるときに、超高磁場7T-fMRIで脳活動を観察【未査読】

Visual mental imagery in typical imagers and in aphantasia: A millimeter-scale 7-T fMRI study

2024-12-07

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-11|#43

最近、「アファンタジアの人とそうでない人が視覚的な心的イメージを経験してるときに、超高磁場7T-fMRIで脳活動を観察」という研究が公開された。

論文によると、アファンタジア(以降ア)を持つア民と、それを持たない非ア民において、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-11|#44

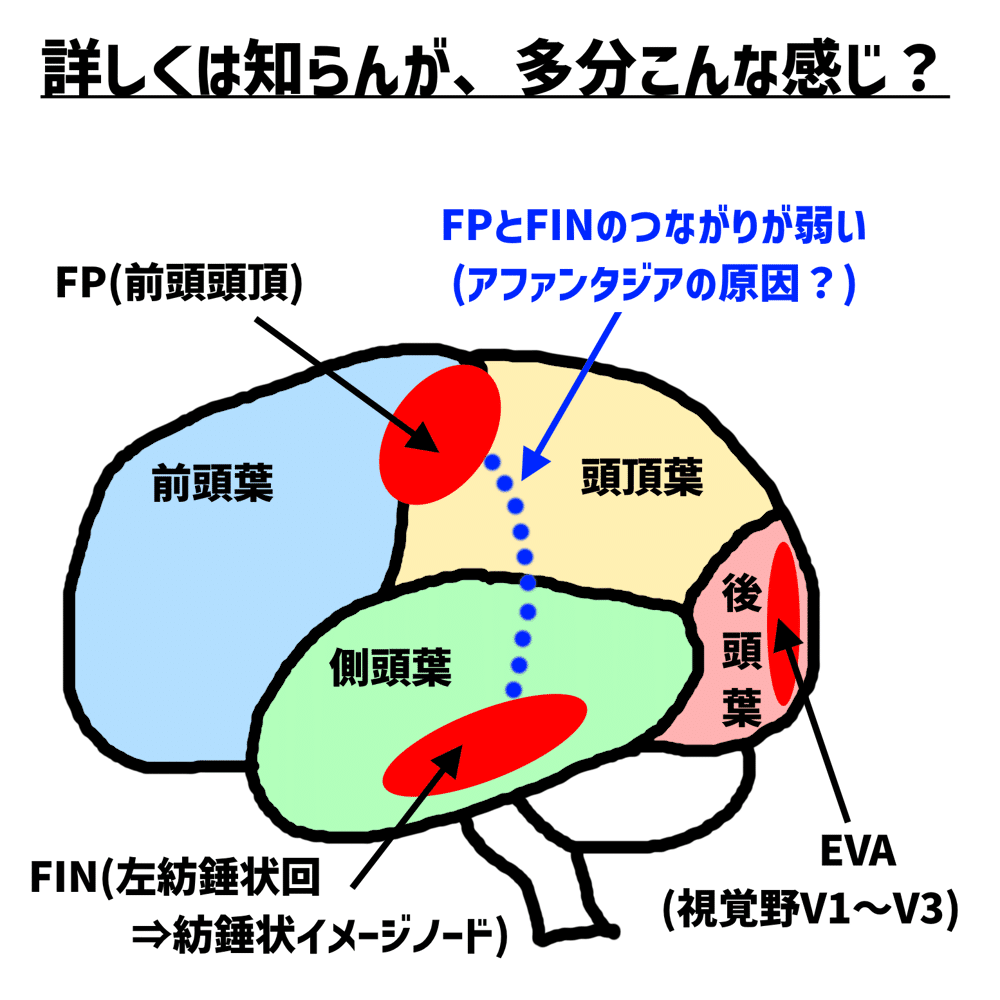

視覚知覚(実際の目)と視覚イメージ(心の目)の脳活動を調べたそうだ。詳しくは知らないが、次の用語が登場した。

FP(左脳の前頭葉と頭頂葉の間)

EVA(後頭葉 ⇒ 視覚野 V1~V3)

VTC(側頭葉の下部)

FIN(側頭葉 ⇒ 左紡錘状回 ⇒ 紡錘状イメージノード)

🍅2024-12-11|#45

論文によると、ア民と非ア民において、視覚知覚と視覚イメージの両方でFP、EVA、FINの三者が活発になったが、ア民に限ってはFPとFINのつながりが弱かったそうだ。

これが原因で視覚イメージの主観的経験を阻んでいる?(アファンタジアの原因?)とのことだった。

🍅2024-12-11|#46

論文が難しくて理解がおぼつかないため憶測になるが、アファンタジアの人でも脳の視覚野(EVAつまりV1-V3あたり)に視覚イメージの投影が作られている(かもしれない)が、そのイメージの投影は意識上には現れない、つまり主観的な内的世界ではイメージを経験していない、ということなのかもしれない。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-11|#47

要するに、非ア民と同じように脳内ディスプレイ装置(EVA)には絵が映っているのだが、ア民の場合はそのディスプレイを見る「心の目」のほうの何らかの都合(FPとFINの連携が弱い)で、絵を見るという主観的な経験が阻まれている、ということなのかもしれない。

🍅2024-12-11|#48

これ実は、なんとなく実感として分かるような気もする。自分は極ア民だから視覚的な心的イメージを経験したことは常に一切ないが、そのイメージ(のような何か)の視覚的な表現が意識上からはアクセスできないどこかに存在しているような気配のようなものを感じてそこに意識を向けるというのはある。

🍅2024-12-13|#50

論文:イメージ鮮明性をめぐる諸問題(2024年)

著者:畠山孝男(山形大学名誉教授)

https://sites.google.com/view/jia25

※上記ページの「お知らせ」⇒「2024/11/27」⇒「大会プログラム(完成版)」のリンクを辿ると、論文が掲載されたPDFファイルにアクセスできる。

🍅2024-12-13|#51

📌アファンタジアの判定は鮮明性テストだけで十分か? (1 of 5)

心の目に浮かぶ「何か」のことを「視覚的な心的イメージ」(以降、単にイメージ)と呼ぶことがある。

また、その「イメージ」を浮かべたり用いたりする能力のことを「イメージ能力」と呼ぶことがある。

🍅2024-12-13|#52

能力という言葉が付いているので、そこには能力の程度(高い、低いなど)があるはずで、それを測ってみたいと考える人たちがいる。

🍅2024-12-13|#53

例えば、「どれだけはっきり浮かぶか」「どれくらい自由に操作できるか」「普段どれくらい用いているか」「どれだけ夢中になれるか」といった観点から能力を測れるのではないか? と考える人たちがいて、それぞれを「鮮明性」「統御性」「常用性」「没入性」と呼ぶことがある。

🍅2024-12-13|#54

📌アファンタジアの判定は鮮明性テストだけで十分か? (2 of 5)

このうち「鮮明性」を測る方法として、VVIQ(視覚的イメージの鮮明さ質問)というツールが用いられることがある。

VVIQとは、例えば「親しい人の顔や姿、服装、歩き方などを心の目に思い浮かべてください」のような短い質問に対して、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-13|#55

思い浮かべたイメージの鮮明さを次の5段階、

【1. 全く浮かばず、ただ考えてるだけ、2. ぼんやりかすかに、3. ほどほどに明瞭、4. かなり明瞭、5. 完全に明瞭で本物のようだ】

で評価する簡単な主観報告型のアンケートで、質問は16項目あり、全ての質問に回答すると16~80点の範囲で合計点数がつく。

🍅2024-12-13|#56

つまり、VVIQを用いることで「鮮明性」が数値化(16~80)される。

VVIQはMarks(1973年)によって開発されたツールだが、2015年以降、人々がアファンタジア(イメージ能力がない或いは低い)かどうかを判断するための指標として用いられるようになった(というか現行ほとんどMUSTで使用される)。

🍅2024-12-13|#57

📌アファンタジアの判定は鮮明性テストだけで十分か? (3 of 5)

ある研究(Dance, 2022)によれば、VVIQの得点が16~32点の範囲をアファンタジアとみなしている。

さて、私はこれまで生涯に渡って覚醒時にイメージを経験したことがただの一度もない、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-13|#58

つまり極限のアファンタジアであるため、「鮮明性」は常に完全にゼロ(VVIQ=16点)である。では、「統御性・常用性・没入性」についてはどうか? 言うまでもなく(視覚的な心的イメージにおいては)常に完全にゼロであることは自明である。

そんなわけだから、

🍅2024-12-13|#59

これまでの私は「鮮明性」だけに関心があり、「統御性・常用性・没入性」はスルーしていた。どうせ全てがゼロなので関心が持てず、文献に登場しても無視していた。

ところが別の人々(VVIQ=17点以上)にとっては「統御性・常用性・没入性」という指標が重要になってくることもあり得る。

🍅2024-12-13|#60

📌アファンタジアの判定は鮮明性テストだけで十分か? (4 of 5)

さて、ここまでは単なる前置きで、心的イメージ研究で著名な畠山孝男氏による最近の論考にこうある。

『想像力はイメージを生成し活用する特性だとすれば,少なくとも鮮明性と常用性(表象型)が関与すると言えるだろう。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-13|#61

例えばアファンタジアの検出にVVIQが用いられてきたが,常用性(表象型)テストが重要なのではないかと思われる』

出典:https://x.com/blind_minds_eye/status/1867545310895255908

ここでいう「常用性(表象型)」とは、文脈的には「普段どれくらい視覚的な心的イメージを用いているか」という意味合いだと思われる(多分)。

🍅2024-12-13|#62

であるなら、本ポストにおいては単に「(視覚イメージの)常用性」という理解でよい(はず)。

要するに、氏は「これまでアファンタジアの検出にVVIQ(イメージの鮮明性を数値化)が用いられてきたが、常用性(日常におけるイメージの使用頻度)の測定も重要だ」みたいなことを言ってるんだと思う。

🍅2024-12-13|#63

📌アファンタジアの判定は鮮明性テストだけで十分か? (5 of 5)

氏の指摘は、私のような極アファンタジア(VVIQ=16点)には全く意味のないことだが、17点以上のアファンタジア群にとっては意味があると思う。

なお、常々思っていたことだが、現行のアファンタジア研究(国内・海外)では、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-13|#64

人々をアファンタジアとみなすVVIQの閾値を32点以下に設定しているケースが多いのだが、これはどうかと思う。

全くの能力ゼロである16点(下限)と違って、17~32点の帯域の幅や曖昧さ(すなわち「鮮明性」および「統御性・常用性・没入性」のすべてが混じりあった混沌としたスペクトラム)は、

🍅2024-12-13|#65

アファンタジア(無イメージ)研究の根本を「いい加減なもの」にしかねないパラメータに思える(※個人の感想です)。

閾値は16点にするのが理想だが、該当者が希少なため被験者が集まらないという事情もあると思う。だが、そこで妥協すると進歩がない。この点については後日別のポストで言及したい。

🍅2024-12-17|#66

用語の話。

高血圧はHypertension、低血圧はHypotension。

高イメージはHyperphantasia、低イメージはHypophantasia、無イメージはAphantasia。

では、中イメージは?しいて言えばTypical Imagery、局所ではPhantasia。後者はゾワゾワするので私は使わない。実はAphantasiaの語感にもゾワゾワしてる。

🍅2024-12-18|#67

現状、内外アファンタジア研究におけるアファンタジアの扱い方は混乱しており、諸事バラバラ・フワフワなのだが、そういった現状に関して個人的にザワザワ・モニョモニョしてることを以下に列挙する。

そのアファンタジアは先天性ですか?後天性ですか?心因性ですか?

🍅2024-12-18|#68

どの心的イメージを対象にしていますか?視覚ですか?聴覚ですか?五感ですか?五感以外もですか?感情までをも含めますか?

空間(どこ?)と物体(なに?)の心的イメージを分けて考えてますか?

🍅2024-12-18|#69

心的イメージは常に完全に非在ですか?それとも存在しつつも希薄なだけですか?希薄の場合はその詳細を無視してませんか?

心的イメージの強さは対象への興味に影響するんじゃないですか?

その心的イメージは随意のイメージですか?不随意のイメージですか?

🍅2024-12-18|#70

メタ認知や無意識のイメージについて突っ込んだ調査をしてますか?

夢や幻覚あるいは瞬間的な閃光としてあらわれる心的イメージについて調査してますか?無視してませんか?

長期記憶や短期記憶との関連は調べてますか?とくに自伝的記憶の心的タイムトラベルとの関連は調べてますか?

🍅2024-12-18|#71

性別や年齢、遺伝については調べてますか?

VVIQ等の質問票における言語の違い(例えば日本語と英語の違い)の影響を過小評価してませんか?

質問票を連続で実施するときの疲労や注意力散漫などの影響は考慮してますか?

🍅2024-12-18|#72

fMRI実験において被験者の集中力低下や眠気などを軽視あるいは無視してませんか?なかったことにしてませんか?

fMRI実験において例えば視覚的な課題を行う場合に被験者の視力や課題の見え方の確認をおろそかにしてませんか?

🍅2024-12-18|#73

様々な実験の実施後に被験者からの批判的/懐疑的なフィードバックを収集してますか?それらフィードバックを無視するような姿勢を見せていませんか?

被験者の既往歴(例えば精神疾患や発達障害あるいは高熱によって血管や脳にダメージを与える可能性のある疾病など)の調査はしてますか?

🍅2024-12-18|#74

感覚的な心的イメージの感度を測定する客観的手法を追求していますか?

両眼視野闘争下のプライミング反応や心的イメージ喚起時の瞳孔は皮膚の反応などは本当に客観性があるのですか?

🍅2024-12-18|#75

データ取得が主観的報告に依存しすぎではないですか?それに対する問題意識を持ってるポーズは示しても実際は問題を棚上げしてフワフワしたデータの取得を続けてませんか?

へんな話だけど高齢になって老化すればアファンタジアの状態は出現しやすいんじゃないですか?

🍅2024-12-18|#76

様々な現象(例えば自閉症・コミュ障・相貌失認など)や事象(例えば学歴・職歴・趣味など)をアファンタジアと関連付けようとする安易な研究の有害な側面を考慮してますか?

当事者は困ってるといった個人的な見解を一般化してアファンタジアを障害者グループに含めようとしてませんか?

🍅2024-12-18|#77

困ってると主張する当事者の声を集めてその声を拡声器で広げて自分の研究分野の肥やしにしていませんか?

その困り事は本当にアファンタジアと因果関係があるのですか?単なる思い込みではないのですか?

アファンタジアを持つ児童に対して必要以上に介入しようとしてませんか?

🍅2024-12-18|#78

アファンタジアの研究と個人の利益(業績や立場など)が結びつく疑いのある研究者もいるんじゃないですか?

アファンタジアゆえの不全感をこじらせて自爆した二次的な影響(メンタル不調等)をもアファンタジアのせいにカウントしてませんか?

🍅2024-12-18|#79

アファンタジアの出現率に関する各所調査結果に幅がありすぎだと思いませんか?再現性はあるのですか?

アファンタジアが意識下の主観的体験だとしたら意識についての横断的な研究とのリンクも必要なんじゃないですか?

…等々

🍅2024-12-18|#81

📌「心的イメージ」と「アファンタジア」を自分なりに説明 (1 of 3)

心的イメージとは、感覚からの入力(刺激)がないにもかかわらず、その感覚を知覚することに似た主観的経験のことを言うらしい。

例えば目の視野内に存在しない対象について、その姿や外見を心の目で「見る」経験を言うそうだ。

🍅2024-12-18|#82

なお、単に(心的)イメージと言う場合、視覚的な心的イメージを指すことがある。

心的イメージは人によって異なることが知られており、近年(2015年以降)、覚醒状態において視覚的な心的イメージを全く経験しない、あるいは経験したとしても鮮明性が低いケースをアファンタジアと呼ぶようになった。

🍅2024-12-18|#83

その後、視覚性だけに限定されない(例えば聴覚性等を含む)多感覚性のアファンタジアの存在も確認された。

単にアファンタジアと言う場合、視覚性のアファンタジアを指すことがある。

アファンタジアのほとんどは先天性だが、まれに後天性(脳の損傷や心因等)で起こるケースもある。

🍅2024-12-18|#84

📌「心的イメージ」と「アファンタジア」を自分なりに説明 (2 of 3)

通常の研究では、覚醒時に起こる閃光的な心的イメージや、睡眠の直前/直後や夢の中で起こる心的イメージは、被験者をアファンタジアとみなさない条件から除外してる。また、精神疾患や薬物摂取のある被験者は除外される。

🍅2024-12-18|#85

昨今、心的イメージを全く経験しないケースのみをアファンタジアと呼び、心的イメージは経験するものの一般よりも低い水準(例えば低鮮明)のケースをハイポファンタジアと呼ぶことで、両者を区別することがある。

著名な研究者らを含むほとんどのアファンタジア研究者らは、

🍅2024-12-18|#86

アファンタジアは病気や障害とは言えず、単に異なる内的経験をしているだけという見解に異を唱えていない。

アファンタジアは主観的な意識体験であるため、その状態の詳細を知る方法は主観的な自己報告に依存している。一部の研究室では、より客観的な測定方法も試みられているが未知数である。

🍅2024-12-18|#87

📌「心的イメージ」と「アファンタジア」を自分なりに説明 (3 of 3)

アファンタジアを主観的に測定するツールで有名なものに、鮮明さが連続的に変化する五つのリンゴが並んだミーム画像や、視覚的な心的イメージの鮮明さを質問するアンケート(VVIQ)が知られる。

🍅2024-12-18|#88

VVIQは簡単なアンケートなので今すぐ実施可能である。例えば下記の「Aphantasia Network」のページはVVIQ(に準ずる内容)を常時公開している。

https://aphantasia.com/ja/study/視覚イメージの鮮明さに関する質問票/

このページに記載されている16個の質問に回答(1点~5点のうち一つを選択)すればよい。おそらく5~10分もかからない。

🍅2024-12-18|#90

すべての質問に回答したら、ページ下部の「送信」を押す前に合計得点を手動でカウントすればよい。合計は16点~80点の範囲に収まる。

ある研究(Dance, 2022)では32点以下をアファンタジアとみなしている。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-18|#91

アファンタジアという用語の命名者であり、アファンタジア研究の第一人者でもあるZemanが、アファンタジアを命名した2015年から10年目にあたる今年の5月に発表した論文がある。

(続く)

🍅2024-12-18|#92

論文:アファンタジアとハイパーファンタジア:イメージの鮮明さの極限を探る(アダム・ ゼマン、2024年5月)

https://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/fulltext/S1364-6613(24)00034-2

原題:Aphantasia and hyperphantasia: exploring imagery vividness extremes

Adam Zeman

(続く)

🍅2024-12-18|#93

論文の内容は、直近の10年間に発表された世界中の研究者によるアファンタジア論文から得られた知見をざっくり俯瞰できる総まとめガイド的な構成になっている。

アファンタジアに関して最新の知見を知りたい場合、まずはこれをオススメする。(最近高性能になったGoogle自動翻訳等でも十分理解できる)

🍅2024-12-19|#94

アファンタジアに関して、個人的に非常に興味深い画期的な見解が公開された。今朝方アップロードされたようだ。

アファンタジアを心的イメージの盲視とみなす

Aphantasia as imagery blindsight

Matthias Michel, Jorge Morales, Ned Block, and Hakwan Lau

https://philarchive.org/archive/MICAAI-5

🍅2024-12-19|#95

論文の著者に、Hakwan Lau博士の名がある。日本には不在かもしれないが理研には在籍中のようだ。

盲視については、日本では吉田正俊さんが研究されてる。

参考 ⇒ http://pooneil.sakura.ne.jp/archives/permalink/001316.php

論文 ⇒ https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpnjvissci/30/4/30_30.109/_pdf/-char/ja

(続く)

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-19|#96

たしか1~2年前に「アファンタジアと盲視は似ている」件をポストした記憶があったのでアーカイブを検索したら見つかった(下図)。

今回のLau博士の論文は後ほどじっくり読むが、とりあえず主旨は次の二点のようだ。(続く)

🍅2024-12-19|#97

(1) アファンタジア研究の第一人者であるZemanの最新論文(下記に引用)に示された見解に反論。

(2) アファンタジアは盲視に似ており、イメージ能力がないわけではなく(つまり意識下ではイメージ能力はあるが)、イメージ能力が意識上にあらわれていない可能性がある。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-20|#98

論文:アファンタジアを心的イメージの盲視とみなす(2024年12月)

Aphantasia as imagery blindsight Matthias Michel, Jorge Morales, Ned Block, and Hakwan Lau

https://philarchive.org/archive/MICAAI-5

上記論文の概要を以下にまとめた。にゃっ太の視点からの超意訳なので内容は一切保証しません。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-20|#99

(1) アファンタジアは「意識上で視覚的イメージを経験しない」「あるいは経験が希薄(以降省略)」とされるが、意識下(即ち非意識)では何らか形態の視覚的表現が処理されている可能性がある。これを「ブランクアクセス」と名付ける。

🍅2024-12-20|#100

(2) 脳活動を画像化して分析するfMRI実験の結果から、ブランクアクセス仮説を支持する証拠も得られている。

(3) 今春出版されたZeman論文(2024年)ではブランクアクセスを支持する見解が見逃されているが、この見解は他の見解と比べて優れている。

🍅2024-12-20|#101

(4) アファンタジアと盲視(脳の視覚野損傷のため目が見えない人が、なぜか目の前にある「何か」を感じ取ってしまう現象)は、両者ともブランクアクセスが起こっている可能性があるという点で似ている。

🍅2024-12-20|#102

(5) 一部のアファンタジアの人々が過去回想や未来想像を苦手としているのは、「意識上で視覚的イメージを経験しない」ため、

🍅2024-12-20|#103

視覚的イメージや記憶を扱うメタ認知能力(第三者の立場すなわちメタ視点から自分自身の認知すなわち意識や思考や記憶等を客観視する能力)が低下してしまっている(つまり内的世界においてイメージや記憶へのハンドリングが有機的に働いていない)ことが影響しているのかもしれない。

🍅2024-12-20|#104

(6) 一部のアファンタジアの人々は「意識上で視覚的イメージを経験しない」ため、その代わりに言語的な戦略などを使って課題に取り組むが、もしかしたらブランクアクセス(非意識的な視覚的表現)に気づいていないかもしれない。

🍅2024-12-20|#105

(7) これまでブランクアクセスが見逃されていたのは、課題の設定や、課題遂行時の指示等に問題があったのかもしれない。ブランクアクセスを評価できる課題の再設計を提案する。

🍅2024-12-20|#106

以下に示した論文の内容について、アファンタジア(VVIQ=16)とSDAM(自伝的記憶希薄)の当事者として、個人的な感想を述べる。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-20|#107

以下に感想を列挙する。

(1) アファンタジア(aphantasia)と盲視(blindsight)は似ているという主張に同意する。これは私も以前から似ていると考えていた(下記URL参照)。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-20|#108

(2) アファンタジアには非意識的なイメージ的表現が関与しているという主張に同意する。これは当事者として実感を伴ってそう言える。私はVVIQ=16点の極限アファンタジアであるため、覚醒時に視覚的な心的イメージを経験したことはこれまで一度もない。

🍅2024-12-20|#109

だが、そのイメージの存在の気配のようなものは意識の中で感じることはある。この気配は「無形で無色透明、非視覚、非感覚、非言語」であって、なんと言うか、例えるなら壁の向こう側にあって、そこへは決してアクセスできない場所なのに「何かあることは分かる」といった実感がある。

🍅2024-12-20|#110

(3) Zemanのレビューが「一部の仮説に甘い」といった主張に同意する。

(4) アファンタジアの人には、内省の誤り(introspective error)があるという指摘に対して、その可能性は低いという主張に同意する。アファンタジアは「本人の思い込み、勘違い」ではない。

🍅2024-12-20|#111

(5) あくまで自分の場合に限るが、Blomkvistの説(アファンタジアに伴う非意識的イメージは、いわゆる通常の心的イメージに関連する効果を生み出すには不十分であるという説)は間違っている可能性がある。理由は (2) を参照のこと。

🍅2024-12-20|#112

(6) 課題の設計や、課題を遂行する際に与える指示に問題があるせいでアファンタジアの人々は「イメージ」を利用しないという主張は、その「イメージ」が非アファンタジアの人々が経験する通常の「心的イメージ」と同等のことを指しているなら、あくまで自分の場合に限るが、その主張は間違っている。

🍅2024-12-20|#113

あるいは、その「イメージ」が意識上には現れない「非意識的イメージ」のことを指しているなら、その主張は否定しない。つまり、課題の設計や、課題を遂行する際に与える指示が適切なものであれば、アファンタジアの人々は「非意識的イメージ」について説明できるかもしれない。

🍅2024-12-20|#114

だが、その説明は (2) で述べたように言語化が難しい。

(7) Blomkvistによって提起されたもう一つの説(アファンタジアの人々はエピソード記憶の詳細を思い出すことや未来の出来事を想像することが難しいという説)は、あくまで自分の場合に限るが、その説は正しい。

🍅2024-12-20|#115

自分は生来のSDAM(自伝的記憶希薄)を自認しているし、未来をより具体的に想像するという行為が自分にはほとんどない(あるいはできない)という特性も自認しているためである。ただ、そういった特性の原因がアファンタジアにあるのかというと、それは分からない。

🍅2024-12-20|#116

憶測だが、おそらくアファンタジアは原因ではなくて、結果のほうだと思う。

(8) (7)で述べた「過去回想や未来想像がほとんどない(あるいはできない)」という私の特性に関して、論文著者らは「それが本当のことであるとは考えていない」、

🍅2024-12-20|#117

「それが本当かどうかを疑っている」と主張しているようにも受け取れるが、もしそうだとしたら、あくまで自分の場合に限るが、その主張は間違えている。その主張に至るまでの論理や仮説がどういうものかは別として、その主張は現実を反映していない。

🍅2024-12-20|#118

(9) 認知アクセスが現象的意識なしに発生する可能性があること「blank access」と呼ぶことに賛成である。まさに私が感じている実感をあらわした用語だと思う。

とりあえず以上。

🍅2024-12-22|#121

用語を確認させてください。一般的に、視覚が起こる系は「本物の目」と「心の目」の二つ。それぞれを「視覚知覚」「視覚イメージ」と呼ぶことがある。さて、目という感覚からの入力を脳が識別することを「知覚」と呼ぶが、だとすると「本物の目」の系で識別することを「視覚知覚」と呼ぶのは妥当かと思われる。一方で、「心の目」の系で識別することを「視覚イメージ」と呼ぶのは妥当だろうか? この場合、「視覚イメージ知覚」と呼ぶべきだろうか?

https://x.com/i/grok/share/IRB1LxCluj4tgvkrI3TnIhirm

🍅2024-12-22|#123

挑戦的、ビッグマウス、自信家。そういった形容が浮かぶ刺激的なアファンタジア論文(2024-12-17 出版)を読んだ。

アファンタジア研究の権威Zemanによって今春出版されたレビュー論文に記載の一部見解に反論し、我々(今回論文の著者ら)の見解のほうが優れているという文から始まる。

2025-01-18 追記: 上記の内容を一部訂正。※今回論文を読み直したら、「見解」というのは「Nanay[2]の」であって、「我々の」ではない。

【誤】我々(今回論文の著者ら)の見解のほうが優れている

【正】Nanay[2]の見解のほうが優れている(およびそれを支持する我々の見解のほうが優れていることを暗示)

🍅2024-12-22|#124

Zemanr論文 ⇒ https://x.com/blind_minds_eye/status/1869347134665105611

今回論文 ⇒ https://x.com/blind_minds_eye/status/1870097728229007518

だが、今回論文の著者らの主張には、明らかに間違ってる部分がある(※個人の感想です)。例えば「一部のアファンタジアの人たちによれば、自伝的エピソード記憶の回想や未来の想像がない、

🍅2024-12-22|#125

あるいは貧弱みたいなことを言うが、それは本当のことなのか?疑わしい。脳内の情報にアクセスする方法に気づいてないだけでは?あるいは課題の設定や遂行に問題があるのでは?」(意訳)的なことを主張しているようだが、この主張内容が私の誤訳・誤読でなければ、

🍅2024-12-22|#126

今回の論文著者らは(部分的には)「○○」であると言わせていただく。優秀なチームだから諸事に優れているはずだが、見解の一部は私からすれば「○○」で、その説では少なくとも私に起こっている現実は説明できない。

🍅2024-12-22|#127

一方で、その他の主張に関しては、例えばアファンタジアと盲視の類似点や、ブランクアクセス(意識内すなわち主観的経験には存在しない「意識外すなわち非意識的な心的イメージ」が情報処理に用いられること)の存在など、

🍅2024-12-22|#128

自分のつたない知識や実感的にも「ありえるかも?」という感じがして非常に興味深い。この斬新な概念とネーミングこそ今回論文の核だと思う。

🍅2024-12-22|#129

とはいえ、研究者によってはブランクアクセスを軽視するかもしれない。今回論文で示唆されたブランクアクセスは、学術的にはハードプロレム(難しい問題)と言われている「意識・非意識」あたりの領域の話なので、どうしてもフワフワした主観的な話が多くなる。

🍅2024-12-22|#130

客観を身上とする研究者なら扱いたくない領域かもしれない。うっかり油断するとスピリチュアル精神系の話と違わない展開になり得る危うさもあると誤解されそうだが、ブランクアクセスはそういった霊感的なものではない。

🍅2024-12-22|#131

アファンタジアとブランクアクセスは、意識のハードプロレム(https://w.wiki/3SGW)に挑戦する画期的なアプローチになるかもしれない(そうなったほうが面白い)。

🍅2024-12-22|#133

論文:解離性没入傾向の神経科学的検討(2024年)

著者:佐々木峻(名古屋大学情報学研究科)

https://sites.google.com/view/jia25

※上記ページに記載の「大会プログラム(完成版)」というリンクを辿ると、論文が掲載されたPDFファイルにアクセスできる。

🍅2024-12-22|#134

我を忘れたことはありますか?

何かに没頭しているとき、周囲の状況に気が付かない程に注意が狭まることを解離性没入体験というそうだ。

自分(アファンタジア)はこういった体験がない。何かに没頭していても、外界からの刺激には反応する。遮断されることはない。意識が解離するほど没入しない。

🍅2024-12-23|#135

興味深い。同じアファンタジアでも違うようだ。自分の場合はこうだ。喋る前に予め頭の中で考えて整理した後に喋るということはほぼない。発語しつつ同時に考えて流れとリズムで瞬発的に(語彙や論理や感情で)内容を構成していく。これは文章を書くときも全く同じで、予め思考というのはほぼない。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-23|#136

つまり普段あまり積極的に内的思考してない(これは本当)。モードがオンのときだけ積極的に(外部に表現を出すことで同時に)思考してる感じ。ちなみに口語よりも文章で書いたほうが内容が整理されて記憶に定着する。

🍅2024-12-23|#137

なので私が長文ポストするのには理由がある。テキストエディタで文章をタイプするのと同時に自分の思考をまとめあげて記憶に刷り込んでる感じ。外に吐き出すことで内部に刻んでいくタイプ(高コストなので効率は悪い)。

🍅2024-12-23|#138

心的イメージの鮮明さを比較する上での根本的な問題(2024年11月16日)

Fundamental problems affecting mental image vividness comparisons

Alexander A. Sulfaro

http://dx.doi.org/10.31234/osf.io/vg9ta

https://osf.io/vg9ta/download

🍅2024-12-23|#139

【概要】心的イメージの鮮明さは同一個人内での比較ならまだしも、異なる個人間で比較するなら基準を明確にする必要がある。

🍅2024-12-23|#140

小学生のふりをして質問をすると、平易な表現で丁寧に教えてくれる。

https://x.com/i/grok/share/vpqJiu5NXdA1y5p9fHFYMb5P4

主観的な経験を「現象学的な」と表現する人がいる。なぜ「現象学的」という言葉を使うのか?「現象学」とは何か? 小学生の私にも理解できるように説明せよ。

🍅2024-12-24|#141

身体の中の感覚と視覚イメージの関係(2024-11-14)

https://osf.io/preprints/psyarxiv/f9x7r

【意訳】お腹が空いた、心臓がドキドキする、こういった身体の中の感覚を内受容感覚と言う。この感覚への注意と正確性が、視覚イメージの形成(鮮明性が低い・中間・高い)に関係しているかを調べた。

🍅2024-12-24|#142

結果、低イメージ民(アファンタジア民)は注意は低いが正確性が高く、高イメージ民(ハイパーファンタジア民)は注意は高いが正確性が低く、中イメージ民は注意と正確性のバランスが良かった。つまり両端のイメージ民(ア民とハ民)はバランスが崩れてることが示唆された。

🍅2024-12-25|#143

ニュースメディアが表題で堂々と嘘を書く例。内外の著名なアファンタジア研究を見渡しても、アファンタジアは病気という記述はない。そもそも医学で扱ってない。主流を含むほとんどの研究者らによればアファンタジアは病気や障害ではないと主張している或いはそれに異を唱えていない。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-25|#144

アファンタジアにおいて無意識のイメージは存在するか?(2024年11月21日)

Is There Unconscious Imagery in Aphantasia?

Andy Mckilliam, Manuela Kirberg

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5029718

🍅2024-12-25|#145

【意訳】アファンタジアの人は「心に何もイメージが浮かばない」とよく言う。しかし自分では気づいていなくても、心の中で意識せずともイメージを作っているのかもしれない。そうでないと心的回転課題(物体を頭の中で回転させて異なる角度から見た物体が同一かどうか判断するテスト)において、

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-25|#146

非アファンタジアの人と同じくらいに正解を回答していることを説明できない。となると、やはり「何か」あるのでは?

【感想】他の研究も含めて、この「何か」にはいろんな解釈があるようで、例えば「概念」「着想」「言語や空間など他の能力による代替戦略」「非意識的イメージ(ブランクアクセス)」

🍅2024-12-25|#147

「意識外のイメージ」「メタ認知低下」「本当はイメージを持ってるのに持ってないと思い込んでるだけ」等々、いろいろ混迷している。あるいは同じアファンタジア当事者であっても人それぞれ内的質感(クオリア)は異なり得るのだろうから、そうなると「何か」の解釈も異なり得るのかもしれない。

🍅2024-12-25|#149

メンタルヘルスケアとアファンタジアに関する素晴らしい仕事!

Cracking work on mental healthcare & aphantasia!

The Impact of Aphantasia on Mental Healthcare Experiences

Bridget Mawtus, Fran Renwick, Bethany R Thomas, Reshanne R Reeder

December 23 2024

https://online.ucpress.edu/collabra/article/10/1/127416/204719/The-Impact-of-Aphantasia-on-Mental-Healthcare

🍅2024-12-26|#151

【意訳】今、自分がハイパーファンタジアだということに気づいたんですが、ただそれだけじゃなくて、もっと極端なタイプのようです。心の中のイメージがすごく鮮明で、意識だけで「現実」を歪めたり操作したりできるんです。多くの人がこれをできないなんて、知らなかったです。

🔗引用した投稿を表示する

🍅2024-12-26|#152

論文:物語読解時に生じる声と音のイメージの検討(2024年)

著者:相澤真理(新潟大学)、新美亮輔(新潟大学)

https://sites.google.com/view/jia25

※上記ページに記載の「大会プログラム(完成版)」というリンクを辿ると、論文が掲載されたPDFファイルにアクセスできる。

🍅2024-12-26|#153

心の中に「つぶやき」はありますか?

物語の読解時(黙読時)に、心の中に内的声(Inner Reading Voice)が生じるという。

内的声は Inner Speaking(自分が内的に発話する体験)なのか、それとも Inner Hearing(どこかから声が聞こえてくるような内的体験)なのかは不明だそうだ。

🍅2024-12-26|#154

自分(アファンタジア)の場合、五感の心的イメージ経験がないので Inner Hearing 経験もない。内的音声を伴わない言葉の韻的な抑揚だけで構成される能動的な Inner Speaking 経験ならある。自分はこれを内言と呼んでる。自分にとって内言とは常に能動的な現象なので、内言を伴わない思考もある。

🍅2024-12-26|#155

過去に受けた言葉や印象を内言で反芻することによって、今の感情が誘発されること多々あり。過去への囚われは内言に囚われることに等しいため、内言をやめれば囚われも止む。頭の中に流れる音楽という比喩表現は、擬音語を用いた内言と等しい。文章の黙読中は内言を用いる時と用いない時がある。

🍅2024-12-29|#156

「赤毛のアン」で知られるカナダの女性作家 L・M・モンゴメリ が1936年に発表した「アンの幸福」という小説に、視覚性のアファンタジア(Aphantasia: 心的イメージ欠如)を思わせる記述があったそうだ。以下はその一節(アンが彼に写真を渡した場面)の意訳。

原文はこちら ⇒ https://redd.it/1hn8hxi

🍅2024-12-30|#157

【論文】アファンタジアの文章読解:視覚イメージ形成能力が状況モデルの構築に与える影響(2024年10月) 【著者】安永大地、前田実香、齋藤五大、坂本修一、髙橋純一 https://jcss.gr.jp/meetings/jcss2024/proceedings/pdf/JCSS2024_P-3-6.pdf https://www.jcss.gr.jp/meetings/jcss2024/proceedings/P-3.html

🍅2024-12-30|#158

【感想】日本の研究者による日本語のアファンタジア論文。課題遂行の前提として図1を暗記せよという時点で複雑な記憶の課題になってないか? もし私(アファンタジア)が被験者だとしたら、シレッと課題遂行してるふうを装ったとしても、図1の暗記および想起のほうは半ば放棄してるだろうし、

🍅2024-12-30|#159

その後の文章読解は適当になると思う(おそらく空間や位置は本質とは関係ないので無視して、結局何なのか? 主人公の心理は? といった点にだけ着目)。 そういう意味ではこの研究が示唆した結論(アファンタジアの人は場面転換への読解が浅い可能性)を支持することになるのだが、

🍅2024-12-30|#160

そりゃそうだろうという感想しかない。正直、こういった「え?」や「で?」といった研究に税金(科研費)が使われてると思うと釈然としないものを感じる… 蛇足で、概要の8行目「ファンタジア」って何? 文脈上「ア」抜けだと思われるが、冒頭いきなり脱字なの?

🍅2024-12-30|#161

【論文】アファンタジアの心的回転(2024年10月) 【著者】齋藤五大、髙橋純一、安永大地、坂本修一 【PDF】https://jcss.gr.jp/meetings/jcss2024/proceedings/pdf/JCSS2024_P-2-24A.pdf

🍅2024-12-30|#162

【感想】日本の研究者による日本語のアファンタジア論文。なんで今さら心的回転課題(物体を頭の中で回転させて異なる角度から見た物体が同一かどうか判断するテスト)なのか?と思ったら、「先行研究では被験者が1名だったから、より多くの被験者への実験が必要」(意訳)みたいな記述があった。

🍅2024-12-30|#163

そういうわけだから、今回「アファンタジア9名、非アファンタジア8名」に対して実験を行ったそうだ。

ところが、2022年には「ア20名、非ア20名」に対する心的回転課題の実験が行われている。 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010945222000065

となると、重複する実験を行う意義とは? 正直、釈然としないものを感じる…

🍅2024-12-30|#164

心の中の想像で何らかの外観に意識を向けるとき、心の目に「見える、浮かぶ、描く」といった視覚的な実感を伴うことが一般的とされるが、一方で「知ってる、分かってる、考えてる」といった概念的な実感のみを抱きつつも、あくまで比喩として一般に倣った視覚的な表現を用いる人も少なからずいる(私)。

🍅2024-12-30|#165

余談で、日本語の「見極める」や「見抜く」といったフレーズは、別に見なくても見るという言葉を使うし、英語でも「I see(なるほど)」や「See you(またね)」といったフレーズは、別に見なくても見る(see)という言葉を使う。

🍅2024-12-30|#166

多くのアファンタジアの人がこれまで自分がアであることに気が付かなかったのは、こういった言語の曖昧さ(抽象性や隠蔽性)や、人はみな同じといった同質性への信念(思い込み)、さらにアであっても特に生存に支障ない(つまり無害である)ことが関係してるのではないか。少なくとも私の場合はそう。

🍅2024-12-30|#167

つまり視覚性アファンタジアがもたらす経験は、単に脳の中の情報を処理する方法が「心の目で見る」のではなくて「そのことについて考える」ということであり、方法の違いによって内的な経験(クオリア)も異なるわけだが、アの人もそうでない人も、その情報を認識し理解していることに変わりない。