強化確定!!今から学ぶバギーのいろは

お久しぶりです。

エクストラブースターも発売しましたが、過去のリーダーである『バギー』に関する記事を大幅リメイクしたいと思います。

過去の記事内容は有料部分の最後にまとめて残しておきます。

ワンピースカードゲーム10弾環境のトップTierデッキといえば『青ドフラミンゴ』と『ティーチ』です。

片や登場時効果を駆使し、大量の打点とアドバンテージを獲得して攻めるビートデッキ。

片や一切の登場時効果を封じることで相手のテンポロスを狙うデッキ。

全く異なる軸を持ったデッキが環境の中心にいることで、片方を対策するともう片方疎かになってしまいます。

そんな中、この環境トップ二つのデッキに対して大有利なデッキが存在します。

そう、『バギー』です。

7「バギー」の制圧力により、『青ドフラミンゴ』のほとんどのキャラと『ティーチ』のメインアタッカーである「ジーザス・バージェス」を完封し、

10「バギー」と展開効果により、『ティーチ』にはリーダー効果を使用してもしなくても辛いという八方塞の状況を突き付けることができます。

本来であればこういったTier上位のデッキに対して有利なデッキは多少の不利対面があろうとも、Tier2あたりのシェアを有するはずなのですが、現状『バギー』はTier4~5を漂い環境では全く見ないデッキとなっています。

10.5弾環境で新たに環境に現れた『緑紫ルフィ』に対しても、ドン加速をする3コストキャラクターの動きを封じます。

キャラの展開を阻害する除去もなければ、除去を阻害する「たしぎ」の採用もなく、Tier1に対する通りは相変わらず非常に良いデッキです。

今回はそんな『バギー』について語っていきたいと思います。

『バギー』のセールスポイント

まずは『バギー』の特徴からです。

先ほども述べた通り、『バギー』は環境トップのデッキに対して極めて有利に戦うことができます。

これは『バギー』に採用されるカードによる特徴ですが、『バギー』最大の特徴はそこではなく、ワンピースカードに存在する全リーダーの中でも群を抜いて強力なリーダー効果にあります。

「バギー」のリーダー効果は手札を1枚捨てることで《クロスギルド》のキャラを5コストで登場させられるというもの。

基本的には7コストのキャラを登場させますが、これは手札1枚を2コスト分に変換したと読み取れます。

この行動は非常に強力で、他のカードゲームでは1枚のカードで2コストを軽減できる(2コストを生み出す)カードは、特に強力な効果の一つに数えられ規制されるほどです。

そんな制限級の効果に特徴の縛りを付けることでリーダー効果としているのが『バギー』です。

この強力なリーダー効果で得られる結果は現状でも凄まじく、「クロコダイル」を登場させることで先攻3ターン目に2面展開ができます。

この動きは、環境でも活躍する『紫ルフィ』の展開力とほぼ同等です。

『紫ルフィ』であればリーダー効果を2回使用して7ドンに到達したときには、相手の攻撃に対してカウンターでライフを守らなければなりません。

しかし、『バギー』であればその攻撃をライフで受けることができるため、同じライフ3の状態では、使用できるカードの枚数が1枚多いのです。

相手のリーダーによっては序盤からライフを守るなど取れる選択肢も多く、ワンピースカード1年分のインフレを感じることができます。

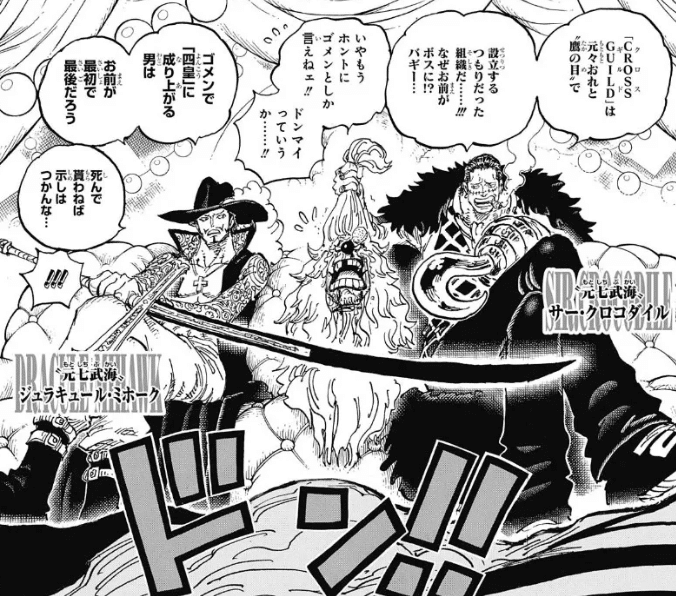

そして一番大きいのはバギーが作中最大勢力の四皇であるということ。

今後のワンピースをめぐる話に出てこない訳がなく、エピソードの追加に伴いカードプールは間違いなく増加します。

使いやすいリーダー効果を持つ「バギー」は追加カードの恩恵を受けやすく、8コストのバニラカードのようなシンプルな追加であっても環境で頭角を現すこと間違いありません。

スタートデッキとしての強化も決定した『バギー』がどういうデッキかという知識を、今のうちから入れておいても損はしないでしょう。

難解な『バギー』

ここからが本題、なぜ環境トップのデッキに有利な『バギー』がTier外なのかという話をしていきます。

それは偏に『バギー』が難解であるからです。

『バギー』を練習するよりも、『青ドフラミンゴ』を練習する方が遥かに簡単であると筆者は判断しました。

戦術が難解

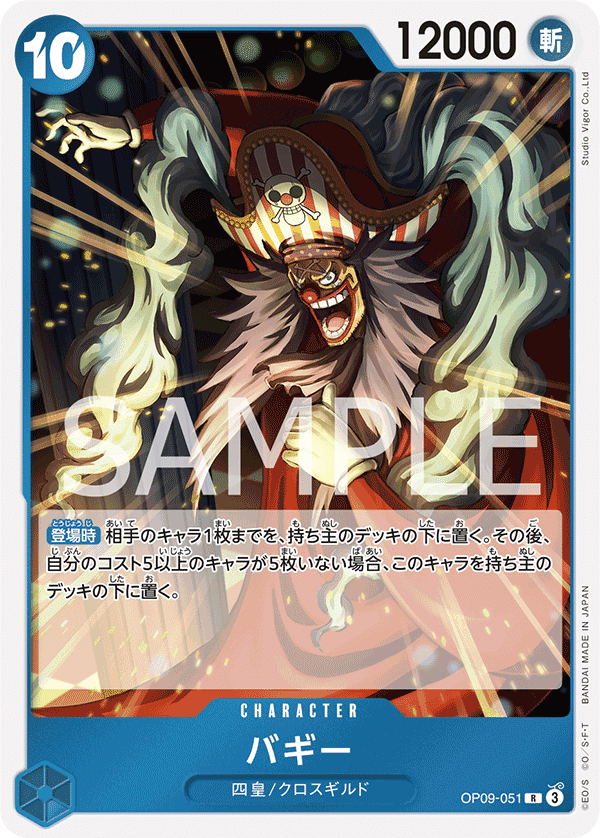

まずはエースカードである10「バギー」の効果を確認してみましょう。

10/12000の強靭なボディに、登場時に制限のない1体ボトム送りという最上級の除去ができます。

そのかわり仲間に囲まれていないとデッキの下に帰ってしまいます。

なるほど。リーダー効果を駆使して盤面を埋めてこのカードの着地を目指すんだな?

キャラクターを2体展開できるカードも2種類存在しています。

リーダー効果を駆使して3ターン目、4ターン目に展開してから10「バギー」を着地を目指すデッキなんだな…

そんなわけがありません。

先ほど述べたように3ターン目に7コストキャラからの2面展開、これは『紫ルフィ』に匹敵する強力な動きです。

4ターン目にはライフを攻撃され、余ったドンでのブロッカーやさらなる戦力の追加に顔を歪めた経験が皆さんあるはずです。

「ルフィ太郎」が登場したなら次は9ルフィだ、と準備を進めている暇など

ないのです。

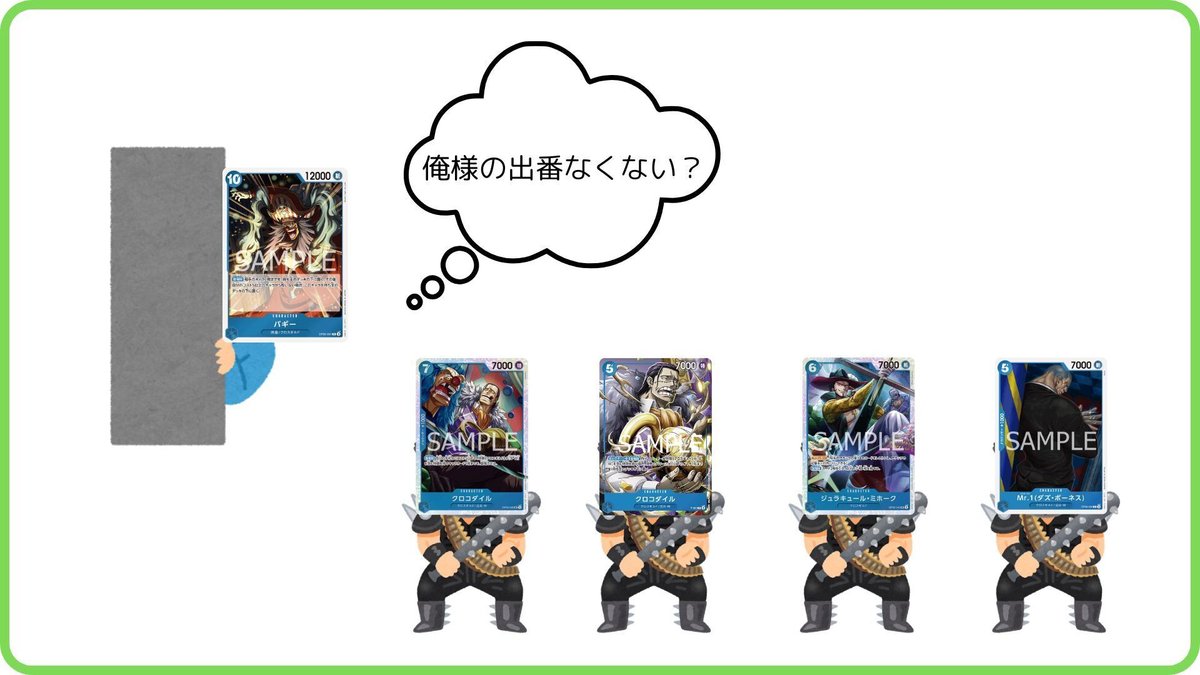

7「バギー」の存在もなかなかに意地が悪く、盤面を埋められるが攻撃ができないため、10「バギー」を登場させるための繋ぎに見えます。

しかしその攻撃制限効果の影響を受けない相手に対しては、ただ手札を余分に1枚使い、ただ余計なドンも支払い、ただキャラクターを1体出しただけでしかありません。

つまり『バギー』というデッキはこのように

クロコダイルとミホークに運営を任せてバギー本人が表に出ない方が強力なのです。

『バギー』をデザインした開発者の原作への愛と再現度は、全カードプールの中でも屈指のものだと思います。

プレイが難解

戦術面が難解なだけでなく、それに伴うプレイも難解なのが『バギー』です。

カードゲームでは絶対に避けられないインフレの波は、レアリティがC、UCのカードにも及んでいます。

中でも2000カウンターは最たるもので展開に妨害にと、カウンターとして捨てるだけだった日々も今は昔です。

特に相手を積極的に攻撃して倒すタイプのデッキは、手札を防御よりも攻撃に使う機会が多いため、2000カウンターは場に出すことができるものを積極的に採用します。

場に出したい2000カウンターを16枚採用することのできた『赤紫ロー』は、環境最強のビートデッキとして君臨したほどです。

先ほどからも例えとして挙げている『紫ルフィ』も、小型キャラを処理できる「人斬り鎌ぞう」、ブロッカーとアタッカーを兼ねる「サンジ」、ブロッカーをレストしリーサルに貢献する「ウソ八」が採用されています。

構築によっては「フラの助」や【OP‐05】「ウソ八」が13枚目以降の2000カウンターとして採用されており、いずれも強力なキャラクターばかりです。

では『バギー』に採用される2000カウンターはどうでしょうか?

全くやる気が感じられませんね?

「カバジ」は7「バギー」の登場によってかろうじて、バトルでKOされないキャラとして運用できる場合があります。

しかし先ほども述べたように、「バギー」を登場させる行為自体が弱い場合が多く、バトルでKOされない5000のキャラを登場させるなら、そもそもバトルされ辛い7000のキャラクターを登場させたいです。

「モージ」に至っては効果が無いも同然で、10「バギー」を登場させたいがため、しぶしぶ5コストの2000カウンターキャラを出しているのに、2コストのブロッカーを出させようとします。

ビート系のデッキである以上、手札のカードは可能な限り使いつくさなければなりません。

『バギー』というデッキは、”勝つ”という最終目標の前に、場に出すわけにもいかない2000カウンターを有効に使うという中間目標が存在しているのです。

難解な目標

この2000カウンターを有効に使うというのは、いざ実行しようとするとワンピースカードゲームの深淵を覗くことになります。

手札をカウンターとして使う最も簡単な手段は、リーダーのライフが減ったタイミングで、”この攻撃を通してしまっては負ける”攻撃を防御するために使うことです。

しかしこれは、せっかくの展開力で攻撃を仕掛ける側である『バギー』が、自身の保身のためにカウンターを使っているため、『バギー』というデッキの攻める方針に反します。

これを解決するためには盤面のキャラ数の差を作り、相手はリーサルを取れないがキャラが並んでいるためキャラを攻撃するしかない、という状況を作らなければなりません。

赤いデッキは速攻キャラによる攻撃しながらの即時のレスト。

『青ドフラミンゴ』であればリーダー効果によるレスト登場でのアドの獲得。

『紫ルフィ』は「サン五郎」によるヘイトと相手の攻撃をキャラへと誘導しながら最強の防御イベント「ゴムゴムの巨人」を構えます。

強いビートデッキはこの目標を遂行しやすいのです。

『バギー』はどうするかというと、青の優秀な除去によって彼我のキャラ差を作らなければいけません。

他のリーダーがデッキの構造とその進行で、自然と攻撃誘導できるのに対し、『バギー』は自ら相手の行動を誘導しなければなりません。

『エネル』のようにキャラを積極時に攻撃してくるデッキもあれば、パワーマイナスでキャラを攻撃させることが難しいデッキも存在します。

相手のデッキによって、どのタイミングでアタックしてキャラに攻撃させるか、どのタイミングで除去カードを使用するかが千差万別であるため、それぞれを理解し適切に判断しなければなりません。

難しすぎて筆者はここで心折れました。

『バギー』を使いこなそう

ここからはそんな『バギー』の使い方について解説していきます。

しかし、筆者は途中で挫折した身であるのでその全てを網羅することはできません。

筆者が研究によって見つけたラフテルへのログポースを残したいと思うので、ぜひ『バギー』を海賊王に導いてあげてください。

構築

10弾にて《クロスギルド》の追加は一切ありませんでしたが、新戦力はありました。

それがこの「サボ」です。やる気のない2000カウンターに一筋の光が差しました。

環境トップの『青ドフラミンゴ』には7「バギー」の採用で大きく有利ではありますが、負け筋として「ゴムゴムの業火拳銃」で「バギー」が除去されるというものがありました。

その対策として「バギー」を2体並べるというものがありますが、そうすると盤面に並ぶアタッカーの数が少なくなり、今度は「重力刀 猛虎」でアタッカーがまとめて処理されると手数が不足してしまう場合がありました。

そこで「サボ」をそっと横に添えると全ての除去カードをケアでき、裏目を完全になくせるようになりました。

黒いデッキをはじめ、盤面を並べた後の後詰として非常に強力な新戦力です。

9弾環境の『バギー』ではキャラを並べつつ除去もできる「ジョズ」が採用されることもありました。

しかし10弾環境では『ティーチ』が環境存在しているほか、中型キャラクターやブロッカーを複数並べるデッキが多いため、「重力刀 猛虎」や「ゴムゴムの業火拳銃」を優先して採用することをお勧めします。

基本的な動き

再三述べているように、7「クロコダイル」は「ルフィ太郎」なのでこれを第一目標としてマリガンします。

「クロコダイル」を登場させた後は相手のデッキに合わせて、さらなる戦力を展開するのか、「重力刀 猛虎」で複数除去をするのか、10「バギー」で単体除去をするのか、10「バギー」を場に残せるのかどうかを考える必要があります。

いずれにしても相手より自分のキャラが多い状況を作り、攻撃回数の差で勝利を目指します。

対『青ドフラミンゴ』

ここから先は

¥ 400

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?