6月エンタメ選評

戸芭です。

「思慮深いままに快活でいたい」が今年の目標です。

そのために絶賛、川べりをパンツ一丁でチャリ漕いでそれをポエムにしたり、部屋でひとりでアップテンポなファンクに踊りながら短歌集を読んだりしています。

来たる夏がわたしをそうさせます。

6月は、これからの人生にも影響し、わたしという人間のコンテンツ遍歴において語り欠かせないようなコンテンツに数多出逢いました。

その片鱗を読者にお裾分けしてあげようと思います。もっとも、ベタなものが散見されるために、多くの読者はそれを嗤うかもしれませんが、18歳でありますので、どうかその無知を許してくださると幸いです。

①BloodBagBrainBomb/ピーナッツくん

待ちに待ったピーナッツくんの4thアルバム。2年ぶりのアルバムです。

前作Walk Through The StarsがVtunerとしてのピーナッツくんの内省を描きつつ、それを通り越したバーチャルではない世界の不安すらカタチにしてしまうような、切実で綺麗なアルバムだったので、わたしの中ではそんな彼の価値観や弱さが共鳴し、非常に大切なアルバムのひとつになっていました。

そうして深めていたピーナッツくんへの思い入れと期待と愛が待ち望んでいた新譜リリース。

期待を悠々と、遥かに超えて最高でした。

今作は、楽曲の豊かなバラエティや怒りのエネルギー、そして何よりVを背負ってレペゼンするアティチュードが顕著に見られるものとなっていて、それがわたしを虜にさせました。

特に、V初のアーティストとして最先端を走るピーナッツくんとその地位において双璧を成す、にじさんじのアイコン:月ノ美兎をフィーチャリングした奇跡の楽曲「Birthday Party」。

それから「怒り」や「ボースト文化」といったHIPHOPのお約束のような文脈をバーチャルの世界から成り立たせきった「Liminal Shit」、

前作でも垣間見えたような、ピーナッツくんというバーチャル体のその向こう側のリアルな姿の不安が見えてくるような「GRWM freestyle」らがお気に入りのトラックです。

わたしの音楽遍歴はようやく4年目に入ったばかりというところ。現行のアーティストのその進化の過程を見ることなど今までなかったのですが、4年目にして、点で摂取していたものが、線で見て取れるようになってきています。そうなることでアーティストのナラティブを共有できる歓びを知り、さらに音楽を聴くとの面白さが増しているな、と日々感じると同時に、相反して停滞し続ける自分に焦りを感じているなど、さらに一歩踏み込んだコンテンツ需要の態度が備わってきています。そしてそれはなんだかんだやっぱり楽しいことです。

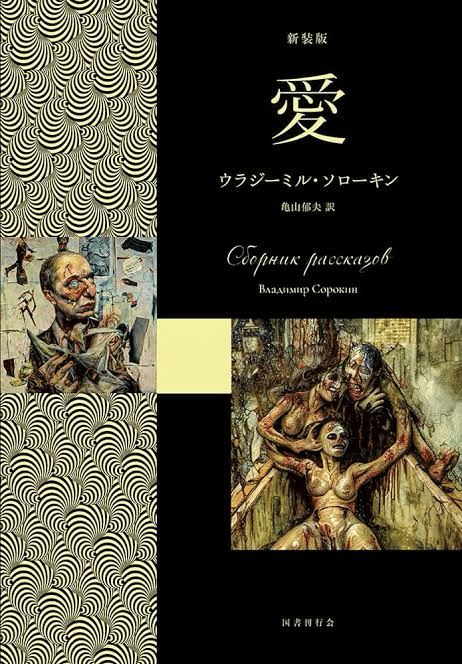

②ウラジミール・ソローキン「愛」

〈君たちは若いし、頬っぺたにも熟れた林檎みたいな赤みがさしている。ジーンズだって擦りきれ、声も明るく甲高い。だがね、ステパン・イリイチ・モロゾフが恋人のワレンチーナを愛したような愛し方はどのみち絶対にできっこないんだ・・・・・・〉

愛の物語を一切省き突然の狂気へと読者をひきずりこむ、ゼロ形式の恋愛小説ともいうべき表題作「愛」。女教師と教え子のアブノーマルな〈授業〉を即物的に描いた「自習」。故人に関する驚愕の事実が友人によって明かされる「弔辞」。

そのほか「真夜中の客」「競争」など、日常の風景のさなかに悪意を投げ込んで練りあげた文学的オブジェの数々。あまりの過激さに植字工が活字を組むことを拒否したとされる、最もスキャンダラスな作家が放つ、グロテスクかつアンチ・モラルな短篇集。

ロシアの文豪による短編集です。

ずっと読みたかった「奇書」がようやく読めました。たしかこの本は芥川賞や大江健三郎賞、三島由紀夫賞などを受賞しているPrize Hunter、本谷有希子さんがぜったい人にはおすすめできない、と言った旨で紹介されている動画をいつかに見て、知ったと記憶しています。

「自習」や「弔辞」のような、そんなことまでしていいんですか…と知らずのうちにこちら側が人間としてかけていたブレーキを逆にアクセルに変えてブッ飛ばすように展開されるトンデモプロットが、読者を確かにこの世界に存在しうる異世界に送り込む短編もとても良かったです。

が、わたしがとりわけ愛でているのが、表題作である「愛」、それから「巾着」といった、小説の様式や構造自体に仕掛けを施したり前衛的でいようとして生まれたこの2作です。仕掛けが仕掛けなので多くは語りませんが、あなたがもし、多少グロテスクだったりインモラルな描写を許せる人で、かつ作品が根底から見つめ直される過程でできるような前衛的なものが好きな人なのであれば、一読の価値を保証しましょう。

また、解説では「パルプフィクション」の名を出して、通ずるところがあると評する文章がありましたのでパルプフィクションが好きな方も楽しんで読んでいただけると思います。

まあわたしはパルプフィクションを観たことがなかったのですが。ごくごく最近まで……

③パルプフィクション/監督:クエンティンタランティーノ

ということで。傑作と名高い本作を、いつかはいつかは…と後回しにしていた自分に、ソローキンからとっておきのチャンスを頂けたので、満を辞して観ることに。

そうして衝撃を受けました。

もうみんな知っていると思うから、内容などの説明は省くのですが、わたしがいちばんかっこいいと思ったのは、

物語の重要なファクターである「神の奇跡」と「トイレ」の二つがどちらも別のベクトルによって、タイトルである「パルプ」に係っている、というクールなアイデアです。

それに、チープさとユーモアで装飾されて、より一層光って存在感を放つドラッグと性と銃は、総合芸術的な映画の持つ情報量の豊かさが、却って洪水を起こしてしまうよな前のめりなテンポ感を助け、その世界の住人として生きるギャングや周辺人物のキャラクター性を魅力的なカタチに浮き彫りにします。

観ていて圧倒的に面白い。そんな単純だけど絶対的な…例えばそう、暴力みたいな映画でした。

語りしろも好きなシーンも、考えれば考えるほど出てくるのですが、ここでは初期衝動的な概要の感想だけにとどめて、いつか鉄箱として三人でこの作品について語る機会なんかも設けられればいいかな、などと思っています。

④美しき仕事/監督:クレール・ドゥニ

画としての映画においてこの作品を超えるものはそうそう存在しえないと思います。

フランス映画らしいボソボソウジウジしたモノローグによってクネクネと語られる嫉妬や羨望や慕情の数々や、どうしようもないくらいにどうしようもない後半の仕打ちも、静謐としたカットに鋭く内包されて、パッキリと映画として成り、われわれの心に這い寄るように訴えかけます。

何よりもあのラストシーンのダンスが忘れられません。個人的に「踊る」ということのその作用や救いや神秘について考えることの多い上半期だったので、この映画はそういう意味でも印象的でした。DVD化され日本で発売されることになったら、必ず購入して、何度も何度も観たい、と思える作品なんて稀なのですが、この作品は間違いなくその一つです。自分との人生との関わりがどうのとかではなく、ただただそこに存在しわたしがスクリーンを通して鑑賞する「映画」として、先に挙げた「パルプフィクション」のような娯楽軸とはまた違った仕方でわたしを虜にするものとして圧倒的だったというふうに思い返されます。

⑤霜降り明星ANN 関暁夫ゲスト回

今まで誤解していた関暁夫像が顕になっていくとともに、ゲストを立ててかつしっかり自分たちでも笑いをとりにいき、喋りたがりがちになってしまうゲストをうまくいなしたりしながらラジオとして素晴らしいクオリティにしてみせてしまう霜降り明星の二人の手腕に感動しました。

⑥Euro(ヨーロッパのサッカーの国際大会)

下旬はこれのせいで生活リズムがぐちゃぐちゃになりました。特にドイツ。あまり熱心にサッカーを見ないよ、という人にとっては、ワールドカップの予選で、日本が奇跡的に勝利した相手ということで記憶に新しいと思われます。そんなドイツは、ナーゲルスマンという36歳(サッカーの監督としてはあまり類を見ないほど若い)の監督が率いるようになり、ドイツ国内のリーグで今年、無敗優勝(すごすぎること。類を見ない)を達成したレヴァークーゼンの主要メンバーを加えるようになったことで、格段とパワーを増しました。ムシアラ(21)とヴィルツ(21)というニュースターの両翼に、今年が最後の代表招集だと宣言しているクロースやクラブで好調なハヴァーツなど……タレントが躍動しています。また、ナーゲルスマンは、クロースを最終ライン3枚の左側に置き、そこから放たれる正確無比なロングパスを飛び道具として牽制に使いつつ、そうして警戒されることによって下がった相手の最終ラインの手前のスペースを使って中央突破を積極的に試みるサッカーを作っています。このような攻撃的で観ていて楽しい戦術も、わたしが今大会、ドイツから身を離せないでいる大きな理由の一つです。7/5の25時からのドイツ対スペインという、決勝レベルの好カードは必見ですね。見逃せません。

以上がわたしの6月の選評となります。木村が総評と謳っていたのに、わたしが勝手に選評にフォーマットを歪曲させてしまったので、次月の能條がどうするかの型が空中に放り出されてしまっていて、それを申し訳なく思います。コンテンツに限ればこのような選評になりますが、わたしが6月、コンテンツ受容を豊かなアティチュードで行えた要因として、現実世界の肩の力の抜けた生活と、快活でいたいと思いそのために試みるさまざまがあったと思います。だからわたしはこの選評を読んでくれたあなたが、思慮深いままで快活に生きていけることを、そうしてより一層コンテンツ受容を豊かなものにしていくことを、7月は祈って踊ることにしようと思います。