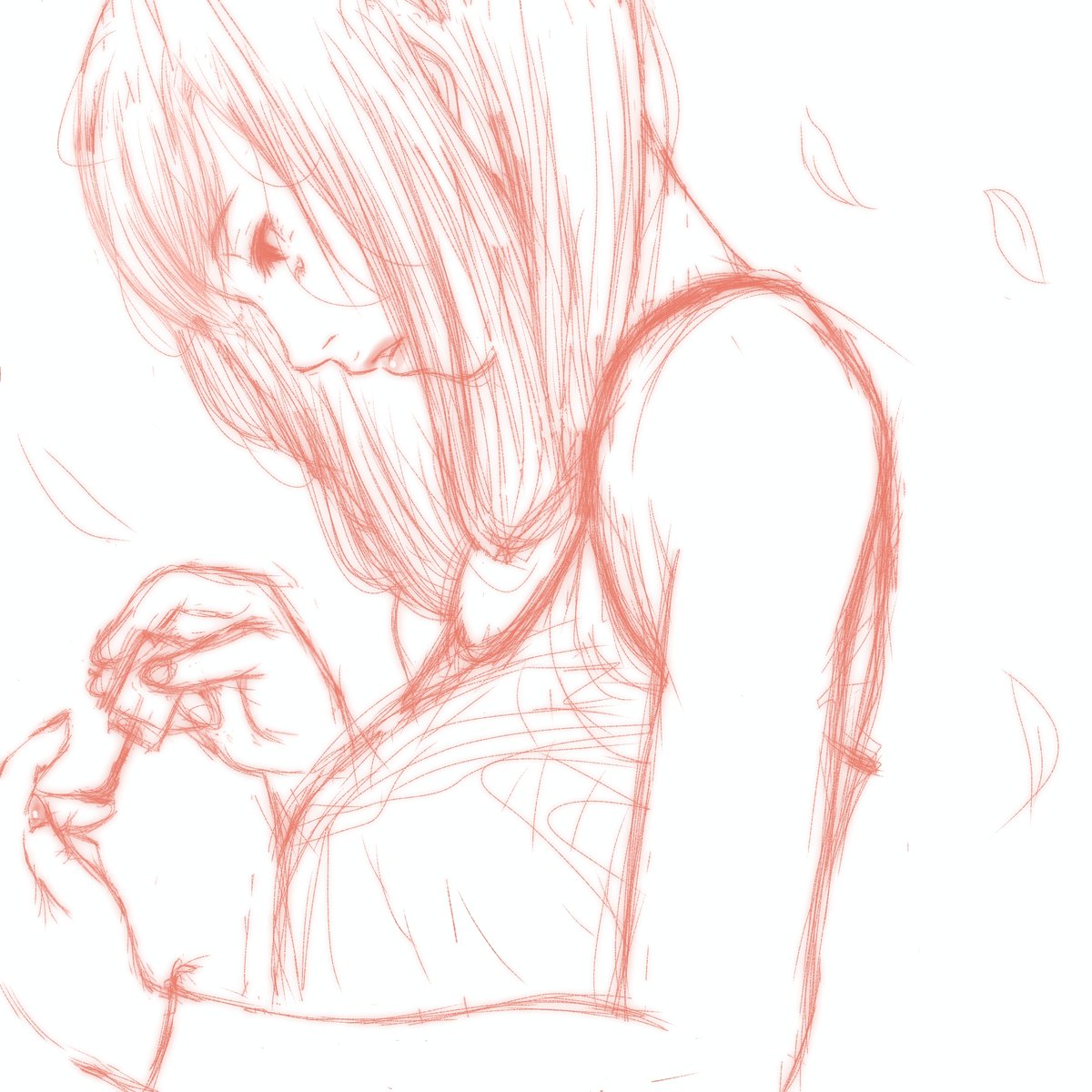

短編小説「落葉/爪を噛む。」

褐色混じり、赤く染まった庭のハナミズキの葉が一枚、音もなく落ち、ソファーの上、膝を抱えたわたしはスマホから目を上げた。

ハナミズキの葉はかさり、とも、ぽたり、とも音を立てなかったというのに、思いがけず夢中になってしまったマンガアプリからわたしの意識をぺりっと剥がすだけの、確かに音を立てた。

それは振動だとかの空気の震えか、そこにあったはずの葉が不意に落ちた後の真空に流れ込んだ気流か何かの気圧の変化、それとも、共感みたいなものだったのかも知れない。

そうだよ。落ちた葉は何があったって枝には戻らない。そうやって、安っぽい格言のような、薄っぺらい哲学のような言葉を口の中でころころと転がすと、甘いだけの飴玉を舐めた時みたいに喉が焼け、左の奥歯が痛み始めた。

✾

わたしは極端に右目と左目の視力に差があり、だからこうやってあまり長時間スマホを眺めれば、当然に首や肩は凝り固まって、左目の奥がぎゅうぎゅう、と押しつぶされるように痛み、左の奥歯もぎんぎん痛んだ。

わたしに痛みをもたらした、弟に勧められたマンガは、別れた恋人同士が何か家族に近い絆を形成して、例えば、相手を労ったり、新しい恋人への想いを後押ししたり、そういった繊細な心の機微みたいなのが評判のようで、実際わたしも昨日の深夜まで、そうして、弟を見送って午後遅くまで見入ってしまったのだけれど、そうしたわたしをスマホから引き剥がすように、ハナミズキの葉は落ちて、そうだよ、と思う。

落ちた葉は何があったって枝には戻らない。

わたしはスマホに充電器のケーブルを挿し込んだ。直前に見たバッテリー残量は23%で、あと少しでセーブモードに入る。減ったバッテリーは充電できるけど、充電するたびにリチウムイオン電池は劣化していく。そうなれば、幾らコンセントに繋いだって、決して満たされる事はないんだ。

わたしは左奥歯の痛みを誤魔化すように、無意識に爪を噛んでいた事に気づいた。右手薬指の爪が割れ、わたしはそれを犬歯で慎重に噛んでちぎった。

✾

庭のハナミズキは新しい品種で、サーモンピンクの花が咲く。咲いた。この春植えた。しっかり根付いているのかは分からない。花を知らない。

秋に入って葉が赤くなると、それが紅葉みたいな鮮やかな赤じゃなくて、わたしは酷く心配になった。枯れてるんじゃないよね、そう思った。そう思った事を例えば弟にメッセージアプリで聞いてみたらどうだろう。大丈夫だよ、と返事は返って来るんだろうか。その僅かなやり取りですら電池は消耗し、そうしてセーブモードに切り替わるんだろうか。それよりも、わたし自身がセーブモードに入ってしまった方がエコだろう、と思い至って、充電中のスマホには手を触れず、窓際のコンソールに置いた雑多なメイク道具から、マニキュアの小さな四角柱の瓶を手に取った。そうしながら横目で庭のハナミズキの落ちた幾つかの、くすんだ赤い葉に目をやって、ソファーに戻り、瓶の蓋を捻った。

✾

マニキュアは、ハナミズキと同じサーモンピンク。サーモンピンクがわたしは好きだった。わたしが好きだと知っている弟が、ハナミズキの咲く時期のわたしの誕生日にくれた。わたしは舞い上がり、そうして包装を解いてすぐに瓶の蓋を捻った。

その頃は、庭のハナミズキは満開で、窓を開けると匂いが漂い、その花と同じ色に咲いたわたしの爪はわたしの好きなサーモンピンクで、だけど花はじきに散り、そうするとつんとする溶剤の匂いが捻ったマニキュアの瓶から湧き上がる。有機溶剤は気化して、痛む左目から侵入し、角膜をサーモンピンクに染めやしないか、そんな風に思った。

ただでさえ視力に差があるというのに、これで見える色まで違ったら、わたしはどうなるんだろうか。

わたしの体は繋がったままだけど意識は半分に引き裂かれて、左側のわたしは頭痛も、目や、奥歯の痛みも引き受け、くすんだハナミズキの葉のような赤い感情をも引き受け、そうして、右側のわたしはそういった一切合切をぺりっと引き剥がし、何食わぬ顔で弟を見送り、弟が勧めてくれたマンガを読み、それが弟自身がカノジョに勧められたものである事も、人付き合いの上手くないわたしが、別れた恋人とより良い関係を結べるマンガの登場人物達に、嫉妬のような憧れのような、焦燥感のような、そういったものがごちゃ混ぜになったような胸の奥の痒みや、指先の落ち着かなさをやり過ごし、綺麗で可愛いサーモンピンクに上手に爪を塗れるのかも知れない。

でも、わたしは不器用で、左手で上手に右手の爪にマニュキュアを塗れない。

わたしは途方に暮れ、痛む左目をマニキュアの塗れていない右指で押さえ、左手のマニキュアが乾くのと弟の帰りを待った。そうしたわたしの後ろ姿は、帰って来た弟が部屋の入り口に立った時、ひょっとしたら泣いているように見えるかも知れない。そう見えたら幾らか手っ取り早いのではないか、とも思う。それで何か察してくれたらずいぶん楽だ。

「なに泣いてんだよ」と弟が言って、わたしは「右手、マニキュア、塗れなくて」と少し鼻を啜って答える。そんな事で、とか何とか言いながら弟はソファーのわたしの隣に座って「貸して」と言う。わたしの手のひらを下から少しゴツゴツする手で包み、そうして顔を近づけ、プラモデルにエナメル塗料を塗るみたいに慎重に丁寧に、わたしの爪をサーモンピンクに染め上げる。わたしの手汗は酷いだろう。アンタの手が熱いんだってと言い訳するだろう。中指にマニキュアを塗る時に、指と指との間に弟は指を滑り込ます。そうしてわたしの手汗は益々溢れ出すだろう。

わたしは気恥ずかしく、されるがまま窓の外に顔を向け目を逸らす。そうすると、丁度のタイミングで、ハナミズキは一際赤い葉をそっと離した。

落ちた葉は何があったって枝には戻らない、と確かに音がした。

✾

有機溶剤は気化して部屋に充満し、わたしを酔わす。サーモンピンクのわたしの爪からはハナミズキの匂いはこれっぽっちもしないし、右手薬指の爪は割れてギザギザだ。

わたしはソファーに深く沈んだまま、痛む左目を押さえ、そうして、弟の帰りを待っている。

〈了〉