初めての 診療報酬改定レポート17

10月22日 中央社会保険医療協議会 総会(第492回)調剤(その2)についての忘備録

1号側・2号側より論点に対する意見・議論が活発に行われた。今回は2号側の意見も医科と薬局の立場で意見が分かれた。そのため意見を整理するため、論点ごとに1号側・2号側の主な意見を記述する。同じ診療側の意見でも賛成・反対に分かれている点に注意

〇総論

1号側意見:調剤基本料/管理指導料/調剤料/薬価差だけで薬局経営が成り立つ仕組みの改革が必要ではないか

2号側意見:医薬分業のあるべき姿をどのように考えるか 医療費適正化は達成できているのか 対物から対人へは現状でどこまでシフトしているか疑問 かかりつけ薬剤師の24時間対応を再考する

〇かかりつけ薬剤師・薬局の推進について

・ 薬剤服用歴管理指導料について

2号側:薬剤の種類数が増えると複雑/時間がかかるため評価検討を要望する 単に薬剤数を基準にしない→必要性を都度確認しており数量のみで検討しているわけではない 薬剤師の希望というより行為に対しての評価である

1号側:重複投与削減のディスインセンティブとなることを危惧 技術料への加算は改革に逆行しており明確に反対する 毎回指導を受ける訳ではない 現場の薬剤師はこの評価を望んでいるのか

・薬剤情報の一元的な把握による薬学的管理の評価について

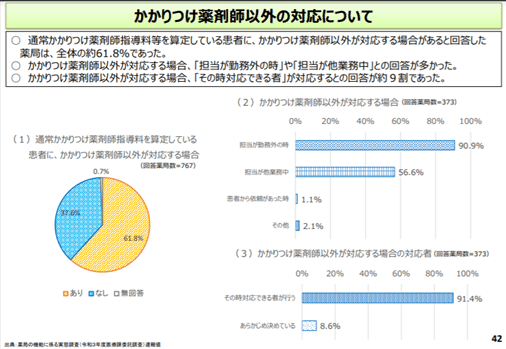

2号側:かかりつけ薬剤師以外の対応も評価を検討する 病院薬剤師やかかりつけ医との連携も踏まえた要件も必要

1号側:質の担保があれば異論なし かかりつけ薬剤師の業務を他の薬剤師はできるのか

〇重複投薬、ポリファーマシー及び残薬等への対応に係る評価

・ 服用薬剤調整支援料の在り方について

2号側:支援料1と2の要件を整理する オンライン資格確認/電子処方箋のレールはあるが時期は未確定 算定可能時期も慎重に検討するべき 今後医療機関の薬剤師の役割が重要になる オンラインで全ての情報が得らえるわけではない

1号側:再整理については異論なし 電子処方箋の環境整備の観点も考慮する オンラインで利便性が進み義務化する ポリファーマシーは精神科含む多職種の連携必要

〇保険薬局と保険医療機関との連携について

・保険医療機関への情報提供の評価について

2号側:調剤後のフォローアップを一層推進する 特定薬剤管理指導料2はがん専門の服薬指導を一層推進する評価必要

1号側:推進する方向で理解する

・退院時共同指導料の算定要件等について

2号側:オンライン参加を原則可とするべき 一堂に会してが原則で全てオンラインを可とするのは疑問

・入退院時における保険医療機関と保険薬局の取組の評価について

2号側:持参薬整理等の情報共有を進めるために一層の評価必要 医療機関が確認するのではなく薬局からの情報提供が本筋

〇医療的ケア児の薬学的管理について

・医療的ケア児等・小児患者に対する薬学的管理指導の評価について

2号側:成人と異なる調整が必要であり評価必要 資料の論点の医療的ケア児と小児科の説明必要 内容は対物業務の側面が多く整理が必要 小児在宅ケアは推進必要

〇在宅患者訪問薬剤管理指導に係る評価について

・在宅療養と連携した他の医師の指示で訪問薬剤管理指導を実施した場合の評価について

2号側:主治医以外の医師の指示時の訪問薬剤管理指導料の算定を要望 間隔6日間の要件は見直し必要

1号側:異論なし 介護との平仄をどう考えるか

*事務局より

電子処方箋は実際に見えてきたときに検討する

論点は医療的ケア児であるが小児在宅観含めて議論を望む

医薬分業の考え方は患者の全人的評価を行うもの