「私、一生この職種?」本音のキャリア相談室#01

仕事とキャリアの悩み、プロに直接きいてみた

「キャリア流動化時代」に必要なすべてが詰まった『キャリアづくりの教科書』(NewsPicksパブリッシング刊)。約5年の歳月をかけて完成し、発売直後に重版が決まるなど話題となっています。

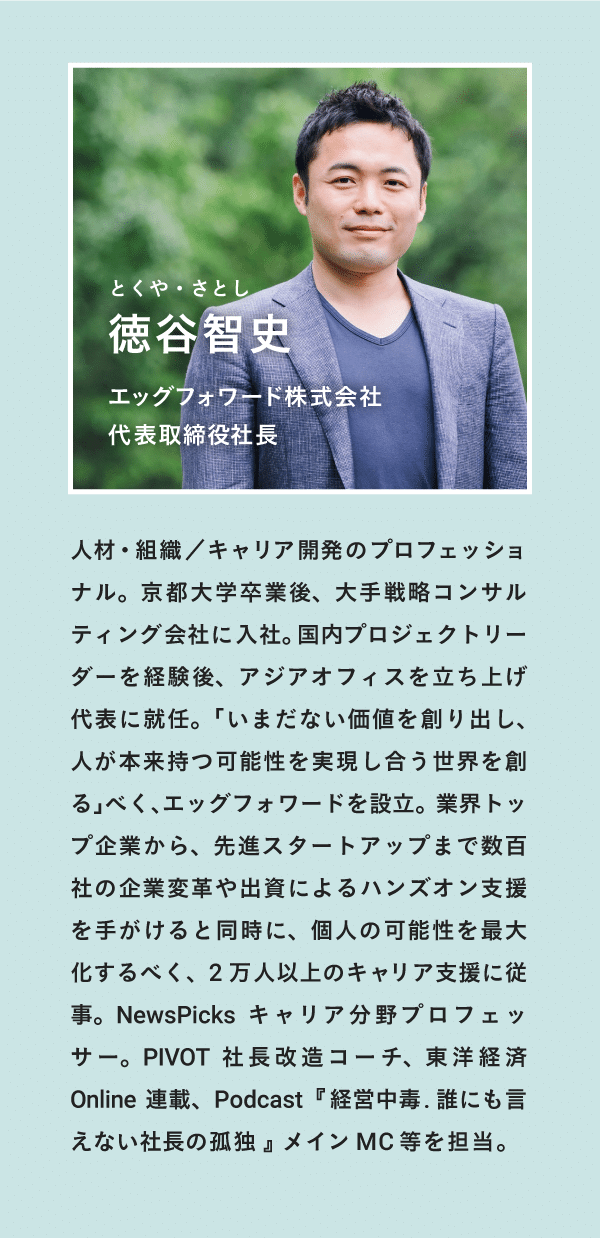

そこで、2万人のキャリアを支援してきた著者の徳谷智史さんが、仕事とキャリアに悩むビジネスパーソンの「リアルな悩み」に答える「本音のキャリア相談室」を開催。第1回は、「私、一生この職種?」「仕事に没頭しないのもあり?」「子育てで勉強する時間がない!」などの赤裸々な本音をぶつけてみました。

NewsPicksメルマガでの連載に加筆し、全4回でお届けします。

私、一生いまの職種のままですか?

今、インサイドセールスとして仕事をしていますが、中期的には人事やバックオフィスなどの営業ではないキャリアを考えています。営業しか経験がない中でどのようにキャリア開発をするのが良いでしょうか?(20代・営業(インサイドセールス))

💡モデルとなる人に、直接話を聞きに行く

まず、インサイドセールスも素晴らしい素敵な仕事です。

自分の仕事を「次のキャリアにはつながらない」と卑下する人も世の中にいるのですが、 インサイドセールスという仕事自体、この数年年で出てきたすごく意味のある仕事です。その前提で聞いてください。

まずは、「なぜ営業ではなく人事やバックオフィスでのキャリアを考えているのか」の理由をより明確にした方がいいと思います。

どういう目的でどういう仕事がしたいのか、それ以前にご自身がどうありたいのか、そのためにどういうスキルセットを身につけたいのか。

人事やバックオフィスを目指す理由で一般に多いのは、後々お子さんが生まれたりなど、制約が生じても、比較的自己裁量でやりやすいから、といった話はよく聞きます。

仮にそうだとして、「バックオフィスの中でもどんな力を特につけられたらいいと思うのか」を明確にすることがすべてのスタートです。そして、それはご自身がどうありたいのか、を考えないかぎり明確になりません。

また、人事とバックオフィス、と一口に言ってもその領域はかなり広く、おそらく無限に仕事があります。

いきなりインサイドセールスから他の会社のバックオフィスに転職してもいいのですが、ほぼ誰も知らない場所で新しい仕事に挑戦することは、少なくとも簡単なチャレンジではありません。

もしも社内で機会を得られそうなら、 近しい仕事に異動したりするのも良いと思います。「異動はできない」と思い込んでいたけれど、人事に問い合わせたら意外と可能性はあったというケースはよくあるので、周囲の声だけに流されず、自分から可能性を探りにいってみてから転職を考えるのでも、遅くはないと思います。

「バックオフィス」の仕事について、イメージが先行しているケースも結構あるので、いきなり転職ではなく兼務などで少しずつ試せるといいかもしれないですね。

その過程で、今のインサイドセールスとして身につけてきたスキルも、しっかり棚卸ししてみてください。すべてをリセットするのではなく、通用するものとしないもの、アンラーニングが必要なもの、新しく身につけるべきものなどを整理し、自分の新しい強みを身につけるマイルストーンを描けるとなおいいかと思います。

未来を見据えるときに重要な考え方として「キャリアの基本となる4類型」があります(図4−2)。

詳しくは『キャリアづくりの教科書』の4章の冒頭だけでも読んでいただくとイメージがしやすいのですが、I型から、T型に行くのか、H型に行くのか、といったキャリアの大きな方向性をまず整理してから、具体策を考えてもいいかもしれません。

また、同時に、人事やバックオフィスで、「この部分はこの人から見習いたい」と思えるようなロールモデル(すべての要素を一人で満たす完璧なロールモデルはほぼいません)の人たちに直接話を聞きにいって、 何がやりがいなのか、どんな力がついてきているか、どこが足りないと感じているのかなど、誰かの又聞きではなく、自分なりの仮説と疑問をぶつけて一次情報を取ってくることもすごく大事かと思います。

新しいことを学びたい。でも、何から学べばいいですか?

新卒から同じ会社で働いています。周りが転職しているので一時期は自分も迷っていたのですが、給料が落ちると聞いて今の会社に残ることにしました。ただ、常に危機感はあり、学び続けないといけないと思っているのですが、業務外で何をしたらいいですか?

💡業務内で成長機会を掴みに行く姿勢も大事

まず、周りが転職するからといって流される必要はありません。

ただ、「転職しようかな」と思ったということは、何かしら今のキャリアへのモヤモヤや、違和感があるということ。そこは、ちゃんと言語化する必要があります。

また、給料は歳を取れば取るほど下げにくくなるので、下げるなら少しでも早いうちに下げた方がいいです。クリエイティブジャンプ(「修羅場経験」)の機会を早めに掴んだ方が、結果として後から伸びるケースが多いです。生涯年収が高い人は、目先の給料より、自分を成長する機会を得ることに目を向けています。

そして、もし残る意思決定をするのであればちゃんと意志を持って残り、どんな機会を自社で掴んで成長していくのかを明確にすることです。

「なんとなく給料下がるから嫌だな」と思ったままズルズルいくと、結果として自分の市場価値は伸びないケースが多いです。

業務外で何をしたらいいですか、とあるのですが、本当は業務内で成長できる方が時間的にも望ましいはず。

業務内でどんな機会を掴めるかを自ら探り(待ちの姿勢にならない)、修羅場であるクリエイティブジャンプや成長の機会を意図的に掴みに行くことが大事です。ご相談者の方が今I型かT型かはわかりませんが、次のH型の柱をどこかで意識していけるといいですね。

終わらないスキルアップが苦しい……

マーケティングという職種の範囲が広く、何を成し遂げれば一人前と胸を張れるのかを自分の中で明確化できずに、常に上限のないスキルアップの必要性に強迫観念のようなものを感じており少し苦しさを感じます。市場価値を上げるために努力し続けねばならないことは分かっているのですが…。心情の安定と市場価値向上を両立するためのアドバイスがあればいただきたいです(30代・マーケティング)

💡「誰かが決めた業務の一部」から「全体の意思決定」ができるようになるといいかも

まず、マーケティングの仕事は現在ニーズが高まっていますし、「一人前と胸を張れるか」どうかを考えるほどの向上心の高さは非常に素晴らしいと思います。

一方で、上限がないスキルアップはマーケティングに限らないですよね。経営者だって、どこまで行ってもゴールなんてないですし。営業だって、より巧緻になっていくことは全然ありますから。

ただ、あえてマーケティング職に限って言うと、特定の専門的な業務だけを極めに行くというよりは、事業全体や、経営全体の視点でマーケティングを捉えられるよう視座を上げていけると、これからよりニーズが強くなるはずです。いわゆる、CMOと呼ばれる人が身につけているスキルを分析し、自分に足りないものを身につけていくのもいいと思います。

また、すべての力を完璧に身につけなければならないという強迫観念にとらわれる必要はないと思います。ひょっとしたらそこが、苦しみの源かもしれません。

まずは優先度を決めて、順位の高いものから中心に、登っていくのがいいのではないかと思います。例えば、「デジタルマーケティングの中でもこの力を身につけよう」とか、「SEO的なところに挑戦してみよう」とか、「マーケの進捗とか予算管理を見られるようにしよう」とか。

それと、ずっと激しいプレッシャーの中で努力し続けられる人ばかりではないので、もし疲れを感じているなら、自分が長期的にどうなりたいかをあらためて言葉にしてみるなど、少し棚卸しの時間を持つと、違った視点で日々の業務に向き合えるようになるかもしれませんね。

子育てに忙殺されているけど、仕事の幅を広げたい

子供が2人いるため、朝5時起き&子供対応、日中(9-18時)は仕事、それ以降は子供対応、21時就寝というルーティンで、本業以外に中々仕事の幅を広げるチャンスが作れていません。唯一やっているのが「毎日1時間程度の散歩」になりますが、散歩と絡めて何か仕事の幅を広げられそうなことはありますか?(30代・企画)

💡馴染みのないジャンルのPodcastを聞くのも◎

まず、そのようなスケジュールをこなしながら、さらに「仕事の幅を広げ」たいという発想自体が、本当に素晴らしいですよね。

散歩中ということですが、耳が空いているので、私はPodcastがいいのではないかと思っています。

特に、今の仕事に直結する実務的なことよりは、もう少し幅を広げたり、世界を広げられたりできるようなものを聞いてみる。自分があまり知らない領域で、声も含めて聴きやすい番組を見つけられるといいですよね。

また、本当に聞き流しているだけでもいいんですが、「自分だったらどう考えるか」とか、「私だったらこういうとこ見るけど、違う観点で考えるんだな」と、仮説を持ちながら聴くと、より深い学びがあります。

あとは、「本業以外に仕事の幅を広げるチャンスが作れていません」と書かれていますが、本業の中で、新しいチャレンジをしたり、新しい機会を掴みに行ったりするのも大事です。「本業の外で幅を広げる」という考え方にとらわれる必要はないかと思いました。

育休明け、体力的に転職したい。何から始めれば?

産休・育休でしばらく職場を離れており、最近復職しました。産休前と同じように働くのは体力的に厳しく、転職を考えています。今30代半ばですが「35歳転職限界説」を聞くので、焦っています。でも、何から手をつけていいかわかりません。どうしたらいいのでしょうか?

💡何が制約となっているのか、周囲と対話し整理する

お子さんもおそらくまだ小さく、働く時間などに制約があると思うのですが、まずは一旦、「何が制約なのか」を棚卸ししてください。

その中で、全部一人で解決しようとしすぎずに、パートナーの方、シッターさん、ご両親などと連携して解決できるものと、できないものとを整理する必要があるかと思います。一人で解決しようとして抱え込み、悩むケースも結構ありますが、外部の力を借りることで、意外と制約が解消できるケースも多いものです。

ただ、そのためにはパートナーとの目線合わせが欠かせません。もうひとつ補足すると、「人の力を借りるなんて」「シッターの方に家を見られるなんて」と考えていた方が、意外と誰かの力を借りると「なんでもっと早くやらなかったんだろう」と思うケースもあります。そういった考え方の「制約」も一度外して、広く選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。

その上で、体力は当然20代よりはだんだんなくなってきているはずなので、その中でどんなことがしたいか、どんな力をこれからつけたいかを、仮でもいいので持つことが大切です。

「とりあえず体力がないから、楽なところに転職しよう」という考えだけだと、その瞬間は良くてもその先のキャリアの選択肢が結果的に減ることもあるので、自分のやりたいことを「仮決め」しながら、動いていく意識が大切ですね。

ただ、「今の自分の何が外から評価されるかわからない」というご意見もあり得ると思います。そんなときにおすすめなのが「エア転職」です。「エア転職」とは、実際に転職するかはわからない段階で、エージェントの方を探したり、ダイレクトリクルーティングサービスに登録してみたりして、自分の力がどう評価されるのか、今後どんな機会があり得るのかを客観視することです。

とりあえず、「何から手をつけていいかわからないから何もしない」だと、永遠にそこから抜け出せないと思うので、まずは「エア転職」で客観視する機会を作りに行くことが重要です。転職判断は慎重に、「エア転職」はお気軽に。

仕事に没頭しない人生もあり?

自分の中の仕事の立ち位置に迷っています。具体的には、金銭的な余裕のためにキャリアアップ・出世もしたい気持ちはあるのですが、自分自身、実はそこまで仕事に没頭したいというわけでもなく、思索に耽っている時間や自分の好きな分野の知的好奇心を満たしている時の方が幸福度が高いと自己認識しています。徳谷さんはどのようにしてご自身の中で仕事を定義されましたか?

💡幸福度と仕事・自己成長を重ねられるとなお良し

まず、「好きな分野の知的好奇心を満たしている時の方が幸福度が高い」ということを自己認識できているだけでも相当すごいと思いました。自己認識できていること自体が素晴らしいですよね。

無理やり幸福度が高くないことに没頭しなければならないという強迫観念にとらわれる必要はないので、まず「好きな分野の知的好奇心を満たしている時」の「幸福度の高さ」を構成している要素や背景を、もう少し具体化してみるといいかと思います。

加えて、もし可能ならば、その幸福度の高さをもたらす要素と、日々多くの時間を費やす仕事とを重ねに行くことができると望ましくはあります。キャリアアップに関しても同様で、幸福度の高さと自己成長を重ねられるとなお良いでしょうから、その視点は持っていただきたいです。

私のケースを話すと、大枠のWill(やりたいこと)はもちろんありましたが、動いていく中でそれがどんどんクリアになっていきました。コンサルで働いていた時代、大企業の改革や組織を通じて社会を変革し、人の可能性を開花させるような世界を創ろうとしていました。しかし、会社の中でできることだけでは限界があると感じてエッグフォワードを創業しました。

多くの方は、起業するような人は最初から強いWillがある、自分は違う、と思いがちですがそうではありません。ある日突然Willがクリアになることはないと思うので、自己認識をして、言語化と行動のループを回し続けることが大事だと思います。

(第2回へ続きます)

執筆:平松伊織

編集:井上慎平

デザイン:石丸恵理