『超福祉展』 U30と福祉を考えよう〜無関心ではいられても、無関係ではいられない〜

生活の中で、みなさんは「福祉」と聞いて何を思い浮かべますか?

高齢者の方や障害のある方のサポートでしょうか。福祉に関わる機会がある方は、普段接している方のお顔かもしれません。

実は、この記事を書いている私、続木は、日常生活のなかで「福祉」を強く意識する機会がそう多くありません。でも、「自分は今当事者じゃないから。まだ関係ないから。」という言葉で、遠ざけてしまって良いのでしょうか。

そんな問いのきっかけをくれたのは、9月2日(水)開催のシンポジウムにNO YOUTH NO JAPAN(以下、NYNJ)が登壇させていただいた、超福祉展でした。(当日のイベントの様子はYouTube Liveのアーカイブからご覧いただけます。本編は20:55ごろから始まります。最初は少々音声の乱れがありますが、修正されていきますのでご安心ください。)

今回は、NYNJなりの視点で「U30と福祉」に切り込んだイベントのレポートです。

NYNJではこの3つのステップを政治参加のステップとしておいています。

「福祉」という、NYNJが今まで扱ったことのなかったテーマ、初めての「YouTubeでの配信」が大きな挑戦となった「超福祉展」への登壇。イベント企画をした2人が伝えたかったメッセージは何だったのか?イベントを通して福祉に対する考え方は変わったのか?を聞きました。

インタビュアー:NO YOUTH NO JAPAN メンバー 続木明佳、名倉

インタビュイー:NO YOUTH NO JAPAN イベントチーム ミュラーキャサリン、吉岡星

当日のタイムライン

・ NO YOUTH NO JAPAN 自己紹介

・ 3つのトピックで整理する!U30にも身近な福祉

・ U30が知りたい福祉の話

・ #わたしたちの生きたい社会をつくろう

「課題」を知るだけじゃなく、「どう考える?」を問いたかった

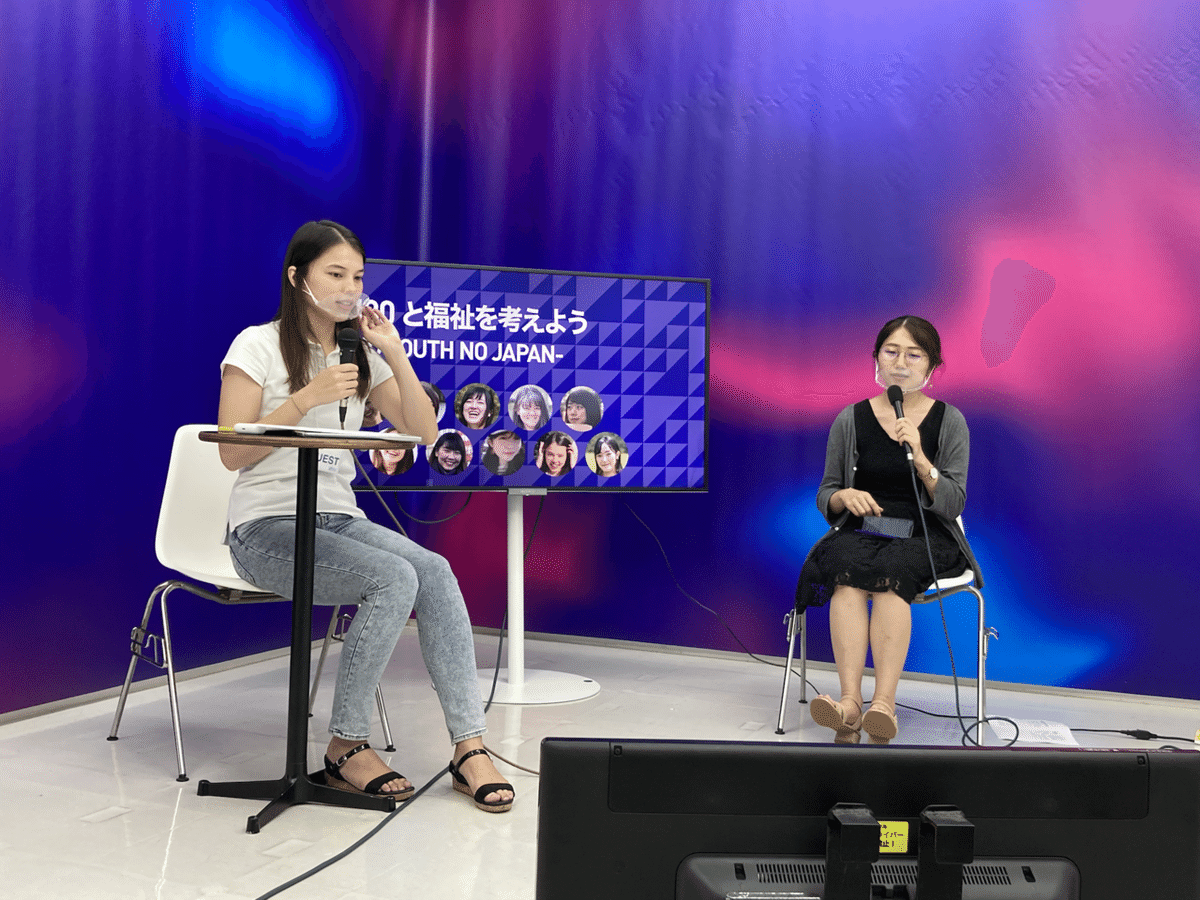

司会のキャシーと代表のもも(能條桃子)はスタジオから、他のNYNJスピーカー8人はZoomから参加し配信しました。

続木明佳(以下、続木):キャシーさん、せいさん、本日はよろしくお願いします!プロジェクトチームのみなさんは約1ヶ月間一生懸命準備されていて、すごく熱がこもっているように見えました。今回のテーマ「U30と福祉を考えよう」で伝えたかったことは何だったんでしょうか?

ミュラーキャサリンさん(以下、キャシー):「福祉」って、そのワードだけ聞くと、広すぎてなかなか自分に引きつけづらくて、私にとっては政治よりも、もっと遠いイメージがありました。イベント当日に、「U30が知りたい福祉の話」のセクションで、身近で触れた福祉を視聴者の方にも聞いてみましたが、なかなか意見が出づらかったです。でも、実は福祉って一部の人のためだけのものではないんですよね。だから、今回のイベントを通して、福祉を普段身近に感じていない方と、福祉の距離をもう少し縮めたい…!と考えていました。

こちらの2枚の画像はイベント前にNYNJのインスタグラムのストーリーズにて事前に質問してみた回答結果です。

吉岡星(以下、せい):私たちNYNJは福祉に特に詳しい人が集まっているわけではありません。他のシンポジウムでは、パラリンピックに出場されている方などがお話されている中で、私たちはここで何ができるんだろう…と結構悩みました。でも、NYNJは普段、政治と若者を近づける活動をしているからこそ、やはり政治と福祉の接点を伝えて、U30に福祉について考えてもらうきっかけを提供できたらいいなと思いました。

名倉(以下、ぐら):これまで、福祉というテーマは、NYNJのインスタグラム投稿では扱ってこなかったですよね。イベント内では、福祉と政治とのつながりをどう伝えたんでしょうか?

せい:インスタグラム投稿のテーマで福祉を直接取り上げたことはありませんでしたが、実は、貧困問題や生活保護、年金など、福祉につながるテーマやトピックは多く扱っています。最初は、そこで取り上げた内容を紹介しようかなと思っていたんです。でも、一方的に、NYNJがこんなポストを作ったよ、その裏にはこんな話があって…と話すだけでは、見てくれている方に本当に伝えたいことを伝えられるのかな…と疑問が残って。

例えば「ワーキングプアという問題があって…」と、社会問題や事実を伝えるだけではなく、あなたはそこからどう考えるのか、どんなアクションをとるのか、ということまで問いかけたいと思いました。

そこで、NYNJが考える政治参加のステップ「知る、スタンスを持つ、アクションする」を、福祉に関連する3つのトピック「性暴力」「大学教育」「子どもの貧困」に当てはめ、今何が起こっているのか、スタンスを持つ時にどんな風に考えてみるといいのか、どんなアクションをとることができるのかを紹介していくことにしました。

どうしたらいいのか?という問いに対しては、「署名に参加してみる」「気になるトピックについて予算や支援がどう使われているか調べてみる」などのアクションを紹介しました。

YouTube配信でも一方通行にならない工夫

続木:今回のもうひとつの挑戦は、YouTube配信という今まで経験したことのない形式でしたよね!苦労したことや工夫したことはありましたか?

キャシー:YouTubeのライブ配信は誰でも見ることができるから、これまで事前に参加登録をしてもらってたイベントと違って、どんな人がこのイベントを見てくれているのかが掴みにくくて。誰にどうなってほしいのか、そのために何を伝えるのかを考えるのが難しかったです。

せい:YouTube配信はどうしても一方的に話す形になります。どうにかインタラクティブにしたくて、事前に質問をストーリーで募集してみたり、当日Twitterでハッシュタグを使ってと呼びかけたりしました。

あとは、聞く側がずっと同じスライドと声を見聞きしてしんどくならないように、一枚のスライドにいれる要素は少なくして、スピーカーの3人で対話をしてもらえるような形で、台本づくりは工夫したかな。

キャシー:めっちゃ台本がんばったよね(笑)

作り込んだ台本の一部!

「自己責任じゃない」「他の人を想像する」

ぐら:イベントをする中で、福祉について新しく知ったことや認識が変わった部分はありましたか?

キャシー:私は、自分が問題の当事者でないときって、その問題の当事者の方の苦労を簡単には理解できないと思っています。

例えば、イベント企画に際して勉強する中で、コロナ禍でソーシャルディスタンスを求められることは目の見えない方にとっては難しいということ、身体の事情でマスクをつけられない方がいることを聞きました。コロナ禍で勧められている行動を、すべての人ができるわけじゃないことを、自分はあまり想像していなかったから、それを聞いたときにはっとしたんです。

イベントの中でキーメッセージとして伝えたのは、「自己責任じゃない」と「他の人を想像する」という言葉。福祉に関する課題を考えるときには、自分にとっての「普通」だけを想定しないで様々な立場や状況を想像してみることが大事だと感じました。

当日視聴者さんからいただいたコメントの一部です。いろいろな気づきを得てもらえるのはとても嬉しい!

せい:今回のイベントを企画するにあたって、初めて厚生労働省の福祉のページを見てみたら、福祉は「障害者福祉」「高齢者福祉」と「生活保護とその他一般」という3つにカテゴライズされているんです。3つとも、私個人の環境とは離れているから、最初は福祉を遠く感じていました。

今回のイベントは生配信で、慎重に言葉を選ばなければいけないテーマだから、使用する表現にも気をつける必要があると考えて、NYNJ内部で福祉に関する事前勉強会をしたんです。はじめは「福祉を必要としている誰かに対して、自分が今、直接できることってあまりないのでは」と思っていたけど、勉強していくうちに考え方が変わりました。

福祉に関わらず何にでも言えることだとは思うけど、無関心でいられても、無関係な人はいないんです。漠然と気づいていたけど、福祉について、それが腑に落ちてはいませんでした。完全に理解しているかといわれると難しいけど…。それでも、今はちょっと近づいた気がしています。

とりわけ特別に考えようとしなくても、福祉が必要な状況が目の前に迫っている方もいらっしゃると思います。でも、私含め、福祉の当事者だと感じづらい環境にいればいるほど、福祉はさらに遠いものになってしまう。その遠さについてはいつも自覚していたいし、だからこそきちんと勉強をして課題を知ること、投票等を通じて何ができるかを考えていくことを大切にしたいです。

【編集後記】

私の祖父も介護施設でケアを受けていますが、離れて暮らしていると祖父と祖父を支える祖母の苦労を忘れてしまう時間があります。

今回のイベントと2人へのインタビューを通して、まずは福祉に関する問題や当事者の立場を知ろうとすることが、自分と福祉を近づけるための第一歩だと気付きました。

一方で、自分と異なる背景や環境にある人の立場を想像するのは、とても難しいことです。自分が体験できる範囲は限られているから、すべての人の立場を想像し尽くすことはきっとできない。

でもだからこそ、正しく知る姿勢を持ち、相手のことを本当に分かっているのか?と自分に問い続けたいと思います。

U30のみなさんの「知って、考えてスタンスを持って、行動する」きっかけをつくれるよう、私たち自身も学びながら活動を続けていきます。

(文=続木明佳)

いいなと思ったら応援しよう!