日本の自給率が想像以上に〇〇な話。

こんにちは!

今日は「食」に関連する自給率のお話をしたいと思います!

自分たちでどれだけ賄えているのか数字として表れるのが「自給率」ですから、食に関しては非常に重要な指標になっていますよね!

結論から申し上げると、日本の自給率って想像以上にヤバいです・・・

では早速見ていきましょうか。

◾️一般的によく聞く自給率とは?

ニュースなどでよく「食料自給率」ってワードよく聞きますよね!食に関する自給率はこの「食料自給率」というワードで表現されますが、この「食料自給率」も大きく分けると2種類あります。

・カロリーベースの食料自給率

私たちが消費するカロリーベース自給率を計る方法

・生産額ベースの食料自給率

経済的な価値として自給率を計る方法

これは単純に基準とする数字が異なるだけですが、どの数字を基準にするかで大きく数字が異なってきます。

他にも重量ベースで自給率を算出したり、品目別で算出したりと色々な計算方法はありますが、主にニュースなどで取り上げているのはこの2つになります。

ということで、それぞれの自給率について見ていきましょうか。

・カロリーベースの食料自給率 約38%

<計算式> 1人1日当たり国産供給熱量÷1人1日当たり供給熱量×100

・生産額ベースの食料自給率 約63%

<計算式> 1人1日当たり国産流通額÷1人1日当たり消費額×100

同じ”自給率”でも見る指標によってこんなに開きがあるんですよね。

その理由は、簡単で「カロリー」と「市場価格」が連動していないからですね!だって、1kcal=1円とかだったら、野菜どんだけやすくなってしまうんですか(笑)

ただ、この2つの数字に開きが出ているのは、単純にそれだけが理由ではないんですよ・・・そのことについては、改めてご説明したいと思います・・・(結構闇深いかもしれません。)

(補足)生産額ベースの食料自給率について

生産額ベースの食料自給率の分子は、国内生産額(国内生産量×国産単価)から、畜産物の飼料輸入額及び加工食品(油脂類・でん粉・砂糖類等)の原料輸入額を差し引くこととしており、飼料輸入額や原料輸入額が減少すると、生産額ベースの食料自給率は上昇します。

ということで、食料自給率には「カロリーベース」と「生産額ベース」の2種類があり、よくニュースなどで目にする自給率は「カロリーベース」で取り上げていることが多いですが、経済的な指標で農業を捉えるのであれば、生産額ベースに注目すべきだと思います。それは、先ほども触れたように、作物によって熱量(エネルギー)が異なる点や、生産費用や労働力といったものがカロリーベースの場合正しく評価できないからです。

それでも、カロリーベースの方が生きるために必要な実質的なエネルギー量に近いという理由から、カロリーベースの食料自給率というのが、国やメディアのベーシックになっているのだと思います。

◾️日本の自給率の推移

続いて、日本の自給率の推移について見ていきます。

直近で数値が取れている令和5年度の食料自給率は、先ほどお伝えしたようにカロリーベースで38%、生産額ベースで61%となっています。この数字が長年問題視されており、日本は自給率が低いと言われ続けているんですよね。実は、2020年3月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、この食料自給率を2030年度(令和12年度)に供給熱量ベースで45%、生産額ベースで75%にすると定められています。 あと5年でどこまで行けるのか・・・もちろん、一刻も早く自給率を上げないと有事の際に私たちが食料に困ることになりますから、自給率を上げるに越したことはないんです。ただ、農家戸数は減少の一途を辿っており、2030年ごろの農業経営体数は2020年と比較して半減し、約54万経営体になると予想されていますし、耕作面積も2020年比で35%減となる見通しとなっています。実際のところは400万haを割るのではないかともいわれているので、かなり厳しい状況なんですよね・・・ (だからこそ、一人一農!!)

◾️世界の食料自給率

では、世界の食料自給率について見ていきたいと思います。

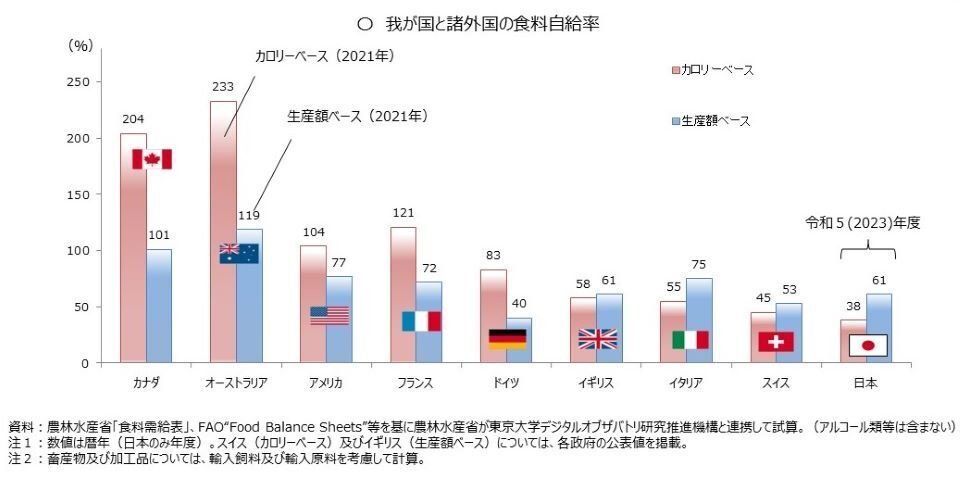

主要国と比較すると、日本はやはり低い数値であることがわかりますよね・・・

ただ、どの国も日本より自給率が高いかといわれると実はそうではなく、シンガポールは10%を切ってますし、韓国もカロリーベースで30%台前半なんですよね。

また、こちらの資料は農林水産省から引用させていただきましたが、注釈部分に注目したいです。

注1 : 数値は暦年(日本のみ年度)。スイス(カロリーベース)及びイギリス(生産額ベース)については、各政府の公表値を掲載。

そう、この表のうち、国(政府)が公表している数字はスイスとイギリスのみなんですよね・・・

「食料自給率」という指標を国家レベルで重視してるのは日本だけかも知れませんね。

諸外国の考え方はどうかわかりませんが、例えばEUの場合は、食料の安定供給や環境保全、農村振興を目的とした「共通農業政策(CAP)」など、加盟国の中で共通した農業政策が展開されているため、有事の際には加盟国間で共助できる仕組みが整っているのかもしれません。(←もっと勉強します)

日本の場合は、なんといっても島国なので、何かしらの理由で輸入が途絶えた場合には、食料の安定供給がきっと難しくなってきますよね・・

◾️注目すべき自給率

ここまで、食料自給率についてみていきましたが、農業を営む上で他にも考えるべき“自給率”の指標があります。

今回は、「水」「種子」「肥料」についてみていきたいと思います!

・水自給率

日本はみなさんご存知の通り、水資源に恵まれており、水を外から持ってくるということはほとんどありません。

余談ですが、全国土において水道水を安全に飲める国って、全世界で十数国しかないそうです!(諸説あり)

そんな国に生まれたことは、本当に恵まれていると思いますよ・・・

そんな、「水の自給率」ですが、これにはいろいろな考え方があるそうです。

その一つに「バーチャルウォーター」(仮想水)という考え方がありまして、簡単言うと食料や工業製品を輸入する際に間接的に輸入している水資源量のことです。

食料を輸入している国(消費国)において、その輸入している食料を生産するとしたら、どの程度の水が必要かを推定したものが「バーチャルウォーター」で、ロンドン大学東洋アフリカ学科名誉教授のアンソニー・アラン氏がはじめて紹介した概念だそうです。

例えば、1kg のトウモロコシを生産するには、灌漑用水として1,800 リットルの水が必要です。また、牛はこうした穀物を大量に消費しながら育つため、牛肉1kg を生産するには、その約20,000 倍もの水が必要です。つまり、日本は海外から食料を輸入することによって、その生産に必要な分だけ自国の水を使わないで済んでいるのです。言い換えれば、食料の輸入は、形を変えて水を輸入していることと考えることができます。

そのため、食料などを輸入に頼るほど、水を“輸入”していることになるので、一概に日本は水の自給率が100%とは言えない現状があるんですよね・・・

参考:環境省

・種子自給率

続いて、種子自給率です。

これはすごい深刻な状況かもしれません・・・

日本の種子の自給率は、野菜種子で10%を切っているそうで、ほとんど(90%近く)を海外から輸入しているんです。

食料自給率のうち「野菜」は約80%となっていますが、これはあくまでも日本国内で栽培したというだけで、種子から肥料等に至るまで全て国産である“純国産”の野菜は10%にも満たないのが現状なんですよ・・・

今、市場に流通しているタネのほとんどは、種苗メーカーが生産したもので、その生産は海外で行われているんですよ。

種苗メーカーが販売する現在、一般的に出回っている野菜のタネは、F1種という「雑種第一代」や「ハイブリッド」とも呼ばれるもので、一代限りの種子なんです。

このF1種というのは、各メーカーなどが品種改良を進め、今の気候や抵抗性のついたいわゆる“育てやすい種子”になっているんですよね。

一方で、このF1種の他に「固定種」と言われる種子があり、これが子孫を残し続けてきた種子のことです。

親から子へ形質が受け継がれ、遺伝的に引き継がれた品種の種子で、「単種」とも呼ぶそうです。

いわば、鰻屋さんの秘伝のタレのようなイメージですね!!

F1種が普及することは悪いとは思いませんが(私も使ってますので・・・)、50~60年前にはタネの国内自給率99%だったものが、今や10%以下になってしまいました現状を見るとなんだか考えさせられますよね・・・

《参考:一般社団法人日本伝統野菜推進協会 》

・肥料自給率

最後に、肥料の自給率です。

前回、土づくりの記事で取り上げた通り、肥料の3代要素は「窒素・リン酸・カリウム」でしたよね!

そのうち窒素以外はほぼ輸入なんですよね。

⚫︎総括

経済を回すという意味で、輸入・貿易という考え方はとても大切だと思います。 一方で、生きる根幹とも言える食料の部分の大半を輸入で賄うことのリスクも考えなきゃいけないと思います。 作る人(農業者)が減っている中で、輸入に依存した食料生産をしていては、この先どうなるのか… なんだか不安になってきました。

〈余談〉

食料自給率の指標って、主要穀物(米麦大豆)と畜産がメインだと思うんですよね…。 野菜ってカロリーが少ないからあまり重要視されてないんですかね… なんだかスーパーとかでも安くて当たり前みたいな空気感がありますけど、栄養価など単純にカロリーでは表現できない野菜の価値があるので、そこに目を向けてもらえるような指標って必要ですよね・・・

<参考にしたいサイト>

【おしえてくれた人】今村 純(いまむら じゅん)

農タイムズ編集長。

岐阜県出身。愛知県内の大学を卒業後、農業機械メーカー(ヤンマー)に就職。その後、人材広告会社(マイナビ)にて「マイナビ農業」の企画営業を経て、農業法人の立ち上げに参与。

2023年より農場オフィサーとして北海道で農業を始める。

《運営》