食料供給困難事態対策法について

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/attach/pdf/horitsu-22.pdf

本日は「食料供給困難辞退対策法」について書いていきます。

結構話題になっている分、若干誤った情報も広がっているので、改めて説明したいと思います。今回は上記リンクの農林水産省の概要を見て書いています。この法案には、色々な考えがあると思いますが、あくまでも公式の情報を元に書いています。今後実務レベルでどう変化していくかは、今は想像でしか無いので、いったん置いといて、公式発表をベースに書いていきます。

目的について

食料供給困難事態対策法」は、近年の世界的な食料需給の変化や生産の不安定化に伴い、食料供給が大幅に減少するリスクが高まっていることを背景に制定されました。この法律は、食料供給の減少による国民生活や経済への影響を防止するため、平時からの対応を強化し、必要な対策を政府全体で早期に実施することを目的としています。

これが今回の目的です。まぁ簡単にいうと昨今の異常気象や情勢を鑑みて、日本国民の食料を確保、維持しましょうというのが目的です。

そしてそういう有事の時には、生産者に依頼もしくは指示を行い、生命維持に必要な作物の栽培を依頼するというわけです。状況に寄っては罰則もあるらしいです。この罰則が騒がれているのですが…

とはいえ目的を見ると昨今の状況を考えると必要だと思います。比較的、輸入食品も国内で販売されている事もあり、仮に輸入が出来なくなったら、輸入食品は入ってこないですし、日本国内で生産するために必要な肥料や燃料も入ってこなくなる為、一定の強制力を用いて、生産者に依頼するのは必要だと思います。

発動条件

この法案はむやみやたらに発動する訳ではなく、必要に応じて順次発動します。

① 平時

国内外の食料需給状況の調査や、特定食料の民間在庫に関する情報収集を行います。

② 食料供給困難兆候

事業者に特定食料・特定資材について、 出荷販売の調整 ・輸入の促進 ・生産の促進 など供給確保の取組を要請

③ 食料供給困難事態

供給不足が深刻化した場合、事業者に対して計画の作成・届出を指示⇒供給量が足りない場合に計画変更の指示(供給量が平時の2割以上減、買占めや価格高騰等が発生)

④ 国民が最低限度必要な食料供給が 確保されないおそれのある段階

生産者に熱量等を重視した生産(生産転換) の要請、計画作成・届出の指示 ü 割当て・配給の実施 (国民生活安定緊急措置法に基づく措置)

1人1日当たりの供給熱量が現在の摂取熱量である 1,850kcalを下回る(おそれ))

③までは起こりうる可能性があるかと思いますが、④が発動する場合はだいぶ食料危機に陥っている場合だと思います。できれば起きてほしく無いですね。どちらにせよ、一気に発動する訳ではなく、順次発動していく事を理解しておきましょう。

罰則について

ここが騒がれているのが、罰則についてです。

以下の内容が罰則にあたります。

〇計画の作成・届出の指示に従わなかった場合:20万円以下の罰金。

〇立入検査等を拒否した場合:20万円以下の過料。

これに対して、一部炎上をしているのですが、農林水産省のサイトにはこうとも書いてあります。

【重要】事業者のできる範囲での計画を届け出れば罰則の対象にならない (『増産』の計画の届出を義務付けるものではない)

* 「花農家にイモを作らせる命令を出して従わなければ罰則」や、「増産計画を提出しなければ罰則」は誤解

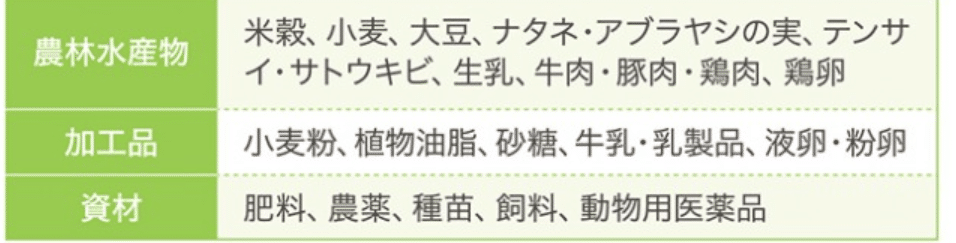

ここが誤った情報になっているですが、「『増産』の計画の届出を義務付けるものではない」と書いてあります。なので、③の状況になった時に計画の提出を求められます。そこで、計画を提出しないとこの罰則に当たりそうです。つまろ計画を出せばいいだけです。「増産しません」と書けばいいのです。さらに言えば、計画提出対象者は以下の生産者になります。

注釈にもかいてありますが、まったく別の作物の生産者や増産が難しいと判断された生産者にはそもそも依頼が来ないとのことです。

基本的に、供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の生産能力を有する担い手など、効率的・効果的に 要請等を行う観点から対象者を限定することを想定

※ 例えば

〇自家消費を目的として小規模に農林水産物の生産(家庭菜園など)を行っているが事業として生産していない者は要請等の対象者とは ならない

〇コメを生産するための土地や機械など経営資源を有していない花農家や畜産農家に対して、コメの生産に関する要請等を行うことはない

私が思うところ

今回の農水省の資料を見て思ったのですが、実は増産などに応じると、財政上のインセンティブ、つまり税制優遇、補助金、助成金、融資、減免措置の支援があるそうです。ただそれが具体的に書いてないのです。。。

多分まだ決まってないと思います。逆に罰則は金額まで書いてあるので、そっちが際立ってしまい、誤った情報が流れていると思います。つまり伝え方が下手だなぁと感じました。まぁ今更言っても仕方ないので、今回の法案に関係する生産者、消費者全員この法案の資料に一度目を通して、適切な情報を仕入れましょう。

さらに言えば今回の法案がなぜできたのか、そして他にも目を向けるべき農業課題はあるのではないか等、考えていく必要があると思います。

ここは長くなるので、また次回書いていこうと思います。