自家用操縦士ライセンス取得(学科試験)

どんな試験?

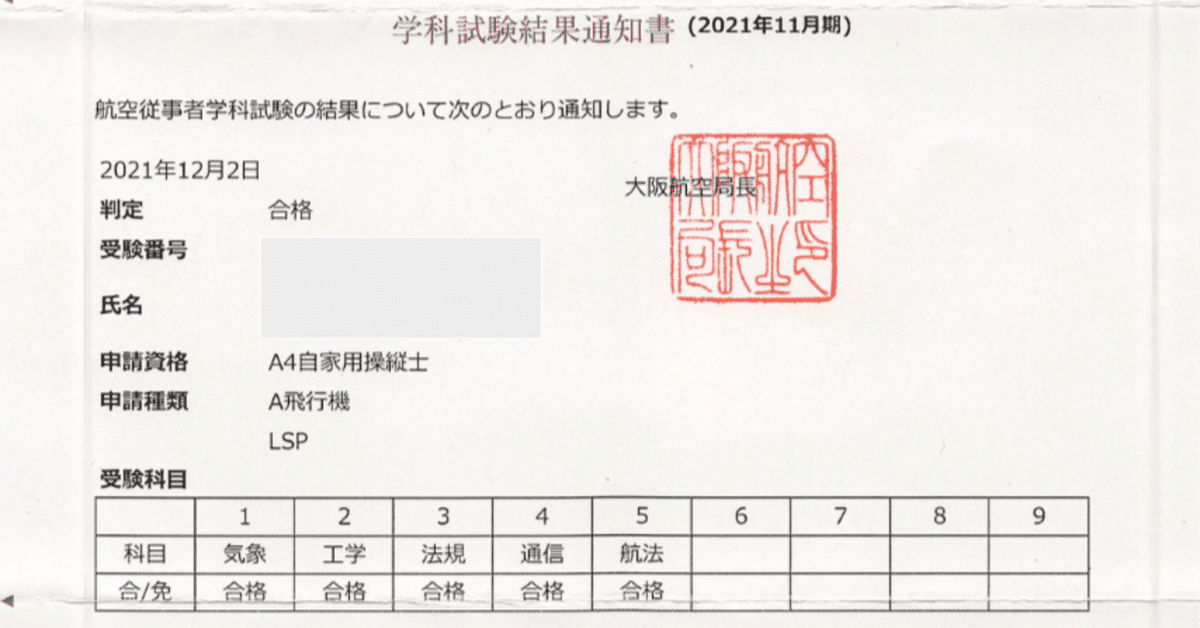

実技試験を受験する条件の一つに学科試験に合格する必要があります。

現在はCBT(指定の受験場所に行ってPCで試験を受けます)方式になっています。

どのような試験科目があるかというと

気象

工学

法規

通信

航法

の5科目です。

すべての科目を同時に合格する必要はなく、科目合格が認められていますから実技訓練しながら合格していくことも可能です。学科試験受験をどのように進めるかは人それぞれですが、私は飛行訓練開始までに全教科合格することをお勧めします。その理由は、過去問があるのでそれほど難しくないこと、学科試験勉強をすることで飛行訓練する際にあらかじめいろいろな知識が身についていること。嫌なことは先に済ませておくことで心置きなく飛行訓練に集中できるからです。ここで勉強したことは、実地試験の際の口頭試問(オーラルテスト)でも役に立ちます。

それから、実地試験は学科試験に合格した日から2年以内に受験しないといけないので自分にプレッシャーを掛けることができます。

過去問はここから見ることができます

自家用操縦士(飛行機)の出題範囲はこんな感じです。なにやら難しいことが書いてありますが、みんななんとかなっているので大丈夫です。

実地試験での口頭試問に比べたら気楽なものです。

とにかく過去問を繰り返して覚えましょう。そこで覚えたことを実技訓練をしながら肉付けしていきます。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001761074.pdf

鳳文という航空機関連書籍を販売している出版社からも試験対策問題集が販売されています。

やりだしたらきりがない

フライトスクールによっては、座学をやってくれるところもあるかと思いますが、体系的にやってくれるところは少ないと思います。

すべての学科に言えることですが、やりだしたら恐ろしく奥が深いです。

しかも5科目あります。

始める段階ではとことんやろうとか極めようなどとは思わずに、この段階では学科試験に合格することだけを目標にレベル設定しましょう。その知識をもとにフライト訓練を重ねながら知識を深めていけば良いと思います。実際にフライトしてみて「あぁ、なるほど!そういうことだったのか!」と思うことも多いですよ。

今回もお付き合いいただきありがとうございました。

次回は無線従事者資格(航空無線通信士)のお話にするつもりです。