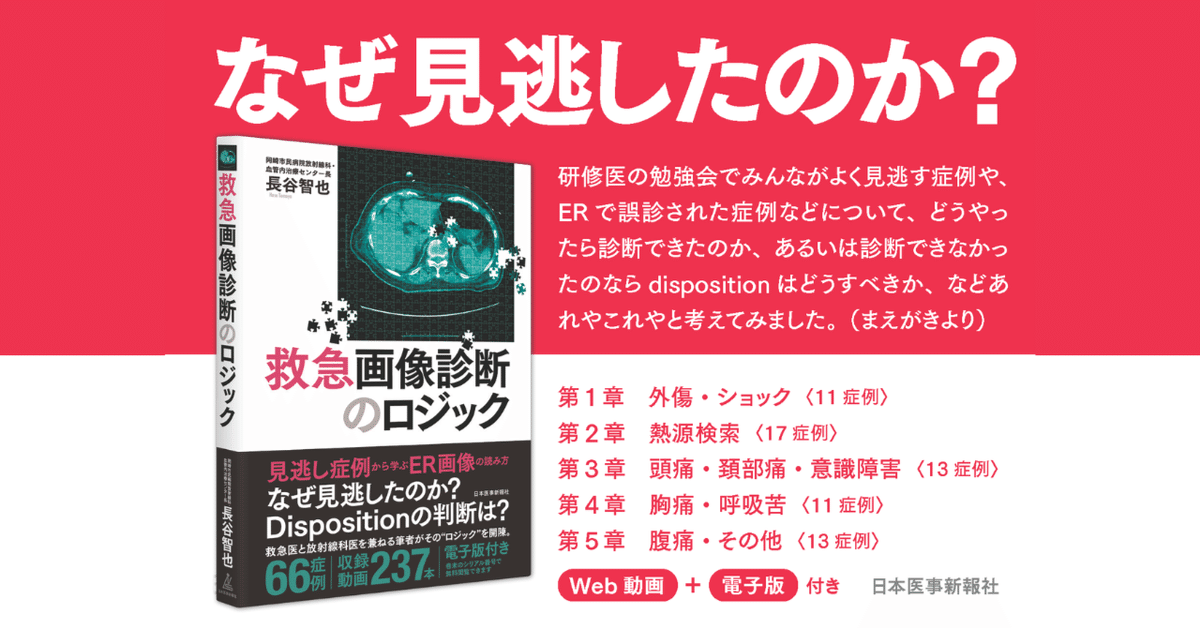

【序文紹介】レジデント必読! 見逃し症例から学ぶER画像の読み方『救急画像診断のロジック』

見逃し症例から学ぶER画像の読み方

研修医の勉強会でみんながよく見逃す症例や、ERで誤診された症例などについて、どうやったら診断できたのか、あるいは診断できなかったのならdispositionはどうすべきか、などあれやこれやと考えてみました。(まえがきより)

-------------------------------------------------------------------------

本noteでは、『救急画像診断のロジック』(著:長谷智也先生)より、本書の冒頭「まえがき」「本書の目的」を全文公開します。

まえがき

1学期の期末テストも終わって、学生たちが少し浮かれている時期の話。僕は研修医一年目の夏を迎えていた。

もう24時間以上病院から出ていないが、窓から差し込む日差しで朝が来たことを知る。あと1時間もすれば当直も終わる。ナースコーナーの電話が、3回連続で鳴った。院外からの通信だ。寝ぼけた声で電話に出ると、当たり前だが救急車の受け入れ要請だった。登校途中の女子高生が車にはねられたという。救命救急センターには断るという選択肢はない。何も考えずに応諾する。その旨をリーダー看護師に告げれば、「じゃあ先生準備しといてね」と突き放される。疲れた頭で点滴やエコーの準備を進める。しばらくするとサイレンの音が聞こえた。近くで止まる。

ドアを開けて勢いよくストレッチャーが飛び込んでくる。バックボードに固定されたベルトの隙間から真っ白なセーラー服がのぞいているが、そこには薄汚いタイヤの跡が刻まれている。呼吸は早い。医者になってまだ4ヵ月、ほとんど素人の目から見てもこれは良くない、と感じる。救急隊からの申し送りもそこそこに、静脈路を確保しながら問診を始める。名前は? 事故のことは覚えてる? どこが痛い……?

自分の腕のせいなのか患者の腕のせいなのか、なかなか確保できない静脈路に気をとられて、しばらく返事がないことに気づかなかった。

顔を見上げると、返事がないだけではなく、そもそも息をしていない。慌てて脈をとるがそれもない。動転しながら大声をあげると看護師や他の医師が集まってくる。胸骨圧迫、挿管、エコーと診療は進み、なんとか心拍が再開する。幸いCT 室までは3m、造影CTを撮るところまでこぎつける。出来上がってきた画像を見ると、肝臓が真っ二つに割れている。エコーで腹水があることはわかっていたためすでに呼びつけられていた外科医が、「頑張るしかないな」と患者を手術室にあげてくれる。

当直が終わっても何だか気になってER から離れられずにいると、手術室から連絡が入った。

「助からなかった」と。

やはりあの大怪我では無理だったのか。それとも何かできたことはあったんだろうか。

色々思いを巡らせていたら、ふと気が付いてしまった。自分が、最後に彼女の声を聞いた人間なのだと。

自分は彼女に何かしてあげられたのだろうか? いや、病院に着いた次の瞬間には心臓が止まってしまったんだ。自分が何をしようが運命は変わらなかったに違いない……

でも、もう少し搬送が早かったら? もう少しだけ出血が少なかったら? その時、彼女に、そして自分自身に満足できる診療をできただろうか? もしかしたら今後、自分のせいで死んでしまう患者が出てしまうじゃないだろうか?

ずっと考え続けた結果、1つの結論にたどりついた。結局全ては運なのだと。

どこかで病気になる、怪我をする。それが山奥だったり、一人暮らしのアパートで倒れて救急車を呼べなかったら、そこでアウト。救急車を呼ぶことができて近くの病院に運ばれたとしても、そこにいる医者の能力によっては、誤った診断、誤った処置で死んでしまうかも知れない。救急とは患者の運命、文字通り「運と命」に関わる仕事なのだ。

◆ ◆ ◆

こうして救急の道を歩みはじめた僕は、鬼のように当直をこなしながら(なぜか僕の同期だけ定員割れして半分しかいなかったのだ。働き方改革はまだ遠い未来のお話)、自分なりの救急医の在り方を模索した。研修病院は田舎の三次病院。40万の医療圏をカバーし、受け入れは断らない。ER 当直は研修医2人、3年目の後期研修医が1 人。23時を過ぎたら3年目が寝て、1時を過ぎたら2年目が寝て、残っているのは自分1人。どれだけ上を起こさずにいられるか、自分の限界を試しながらの当直だった。

ある日、当直明けにERでふぬけていると、準夜帯に胃腸炎の疑いで帰した患者が救急車で運ばれてきた。なぜだ? 症状が悪化したのだろうか? どうやら帰宅後、下血をして今はショック状態らしい。何か見逃したのだろうか。昨日撮ったCTを見直していると、後ろを通りがかった上級医がつぶやいた。

「門脈ガスがあるね」

患者は腸管虚血で小腸切除を受けた。生き延びたものの、ADLは随分損なわれてしまった。

ショックだった。自分のせいで、患者に害をなしてしまった。自分がもっと画像が読めていれば。ちゃんと診断できていれば……

◆ ◆ ◆

そんなことを考えつつも救急医になりたい僕は、暇さえあればERに入り浸り、人の分まで奪って静脈路確保の練習をしたり、ドクターカーが出ると聞けば一緒に乗っていった。

ある時、高齢男性が車道を横断中に車に轢かれて、ドクターカーが要請された。上級医について搭乗、救急隊と共に現場活動をし、ドクターカーに乗せる。左腰部を受傷し、若干の頻脈あり。ポータブルエコーを見て、上級医が「腎損傷かも知れないな」とつぶやいた。

どきどきしながら、それでもバイタルはそれ以上崩れることなく、病院まで連れ帰った。造影CTを撮ると、はたして腎損傷があり、造影剤の血管外漏出像を認める。今も血が出続けているということだ。処置室に戻ると少し血圧が下がってきた。

しばらくすると、なぜか放射線科の先生が降りてきて、患者を連れて行ってしまった。何をするのだろう、と付いて行くとカテ室に到着した。そのまま見学していると、どうやら出血が止まったらしい。バイタルは改善し始めた。

その時まで知らなかったのだが、どうやら手術だけじゃなくて、カテーテルでも出血を止められるらしい。しかもその範囲は、肝損傷、脾損傷、腎損傷、骨盤骨折、血胸と広範囲にわたる。もちろん全ての出血を止められるわけではないが、もしカテーテルで止血できるなら、その限界もわかる、手術適応がわかることにもなる。

画像診断とカテーテル。どちらも救急に必須の技術で、どちらも放射線科の仕事だ。放射線科医が救急をやったら、あるいは救急医が放射線科を修めたら、ものすごく強力なんじゃなかろうか? そんな医者になりたい。でもどちらからも離れることはできない。同時にやりたい。

そんなわがままなことを考えた僕は、救急のトップと、放射線科のトップに相談した。すると、拍子抜けするほどあっさりと受け入れられ、そのまま救急と放射線科を兼務しながら後期研修を始めることになり今に至る。

最後は思いっきりすっ飛ばしたが、これが筆者の医師としての出自です。もう何年も経ったような気がするが(いや実際に経ったのだけれど)、この時の気持ちはほとんど変わることはありません。田舎の病院の1人の救急医/ 放射線科医ですが、そんな思いを持った人間が書いた文章だと思ってこの後の本編を読んでいただけると幸いです。

本書の目的

本書は救急画像診断の基本がわかる本でもなければ、当直帯にリファレンス的に開く本でもありません。おおよそ主訴に基づいて章立てをしてあるものの、そこに出てくる疾患や病態は雑多で、系統的でもありません。毎日見るようなcommonな疾患もあれば、10年見ないような稀な疾患が混在しています。ひと目で診断できる症例もあるだろうし、そんなの分かるか! と本書を投げつけたくなることもあるかも知れません。

筆者が主に研修医相手に開いている画像診断の勉強会でみんながよく見逃す症例や、ERで誤診された症例などについて、なぜうまく行ったのか、失敗したのであればどうすればよかったのか? と反省する中で、どうやったら診断できたのか、あるいは診断できなかったのならdispositionはどうすべきか、などとあれやこれやと考えてみました。

医師になって大変なことの1つは「覚えることがたくさんある」ということです。ご多分に漏れず筆者も覚えることがとても苦手です。いざ患者さんが来てしまえば自分が持っている知識、調べられる範囲のデータで戦うしかないけれど、それらをどう使うかはその時次第。できるだけ考えることで、その患者の症状、病態、疾患を解き明かすことができないか、ということをいつも意識しています。筆者は救急医であると同時に放射線科医であるので、特に画像をどう使えばよいのか、ということを最も重要視しています。

ここで強調したいのは、「画像を読める」ことは大事だけれど、「画像を使える」ということの方がもっと大事だ、ということです。今撮った画像によって何かが診断できたのか、否定できたのか。ある疾患の可能性が上がったのか下がったのか。それとも何の情報も得られなかったのか。画像診断にはしばしば「答え」を求められますが、そういつもクリアカットにいくわけではありません。ある画像に加えて、こんな身体所見があれば、こんな採血結果があれば、こんな臨床経過であれば、それらの組み合わせで初めて診断できることもあります。

「画像を使って」考える作業は大変なことでもあり、この上なく楽しいことでもあります。短い文章で伝えるのはなかなか難しいですが、本書を通じて伝わらないかな、とほのかに期待しています。また、書いていて少し説教臭くなってしまったところもあり反省しています。筆者自身まだまだ勉強中の身の上であり、自分に言い聞かせていることがほとんどですので、ご容赦いただけると幸いです。

書籍概要

ISBN: 978-4-7849-2400-4

定価:6,380円 (本体5,800円+税)

B5判/344頁

著者について

長谷 智也

岡崎市民病院 放射線診断科統括部長・血管内治療センター長

日本医学放射線学会放射線診断専門医、日本救急医学会救急科専門医、統括DMAT登録者。

名古屋大学医学部卒業。岡崎市民病院初期研修、岡崎市民病院救急科後期研修、名古屋市立大学病院放射線科を経て現職。救急を志す中で画像診断とIVRの重要性、放射線科と救急科の相性の良さを強く実感。二足のわらじを履くことを決めた。目指すのは「この人が当直していたらうれしいと思われる医者」。

書籍のご注文は全国の書店・またはこちらから