【園館等訪問ルポ】永遠のいのち、有限のいのち――「火の鳥像」(兵庫県宝塚市)/神戸市立王子動物園「仁和登利の塔」(兵庫県神戸市)

私たちを含めいのちあるものは、死と無縁ではいられません。日々忙しく過ごしていると忘れてしまいがちですが、いのちには必ず終わりがあります。

マンガの神様、手塚治虫が生み出した「火の鳥」は生命のさだめを超克し、永遠に生き続けます。それはある意味で、業、とも見てとれます。あらゆる生命を象徴する火の鳥自身は、他のすべてのいのちのように、終わっていくこと、変化していくことのために命を燃やしているのではなく、永遠に終わらないこと、変わらないことを運命付けられているのですから。

火の鳥は、故手塚治虫氏によって古代から未来へ永遠と続くあらゆる生命の観察者としての使命をあたえられ、人類が何度も繰り返したみにくい戦いの歴史を見守りながら、戦争のない平和な世界がつくられ、宇宙に存在するすべての命が大切にされることを願っています。

手塚治虫の感性が育まれた兵庫県宝塚市にその姿を刻印された火の鳥は、永劫平和という願いを背負うこととなりました。「いのち」と「平和」のメッセージを伝えるモニュメント――それは、手塚が羽ばたいた戦後日本において、「動物園」という場が担うこととなった役割と呼応します。

兵庫県神戸市の王子動物園には、「仁和登利(にわとり)の塔」が置かれています。鶏は、火の鳥と違い、私たちヒトから見て超然とした存在ではありません。卵として、また肉として、私たちの生と日常に溶け込んでいます。しかし、彼らにも、たしかに「いのち」はあります。

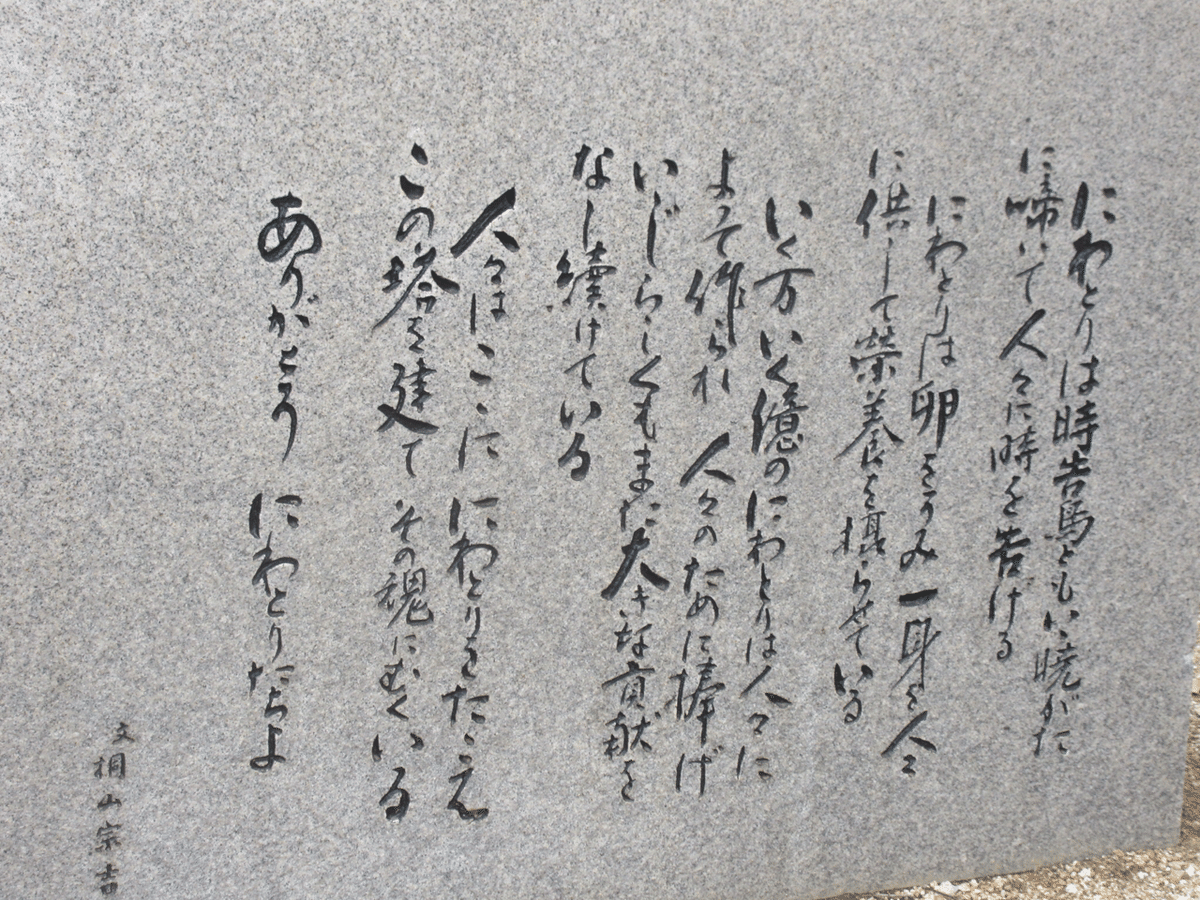

にわとりは時告鳥ともいい暁がたに啼いて人々に時を告げる/にわとりは卵をうみ一身を人々に供して栄養を摂らせている/いく万いく億のにわとりは人々によって作られ 人々のために捧げ いじらしくもまた大きな貢献をなし続けている/人々はここに にわとりをたたえ この塔を建て その魂にむくいる/ありがとう にわとりたちよ

鶏は、野生下に自然に存在する鳥ではなく、人間がセキショクヤケイを飼い慣らし、長い歴史の中で家畜として「改良」し、「つくりあげた」生きものです。しかし、彼らのいのちが連綿と続いていることによって、今日の私たちの日常生活は支えられているのです。

詩を刻んだ桐山宗吉という人物については、私は多くを知りません。しかし、この詩が語る鶏のいのちの連環は、「火の鳥」が永遠の命を通じて投げかけてくるものと呼応するように感じるのです。

鶏のように人間が長い歴史の中で作り出した家畜・産業動物と違い、動物園・水族館で飼育・展示されている動物の多くは、野生の形質を保持しています。しかし、野生下から絶滅の危機にある動物たちを連れてくることはもはや禁忌となりました。

現在、彼らの多くは動物園・水族館で生まれ、動物園・水族館で育ち、動物園・水族館でいのちを繋ぎ、動物園・水族館でいのちを終えていきます。その意味では、彼らもまた鶏と同様、「人々によって作られ/人々のために捧げ/いじらしくもまた大きな貢献をなし続けている」存在とも言えそうです。

ずーっといっしょにおりたいがー/ふたりっキリンでおりたいがー/サイナラするのは つらいおん/きみがオラン……うう、たまらん(ずーっといっしょ 〜王子動物園公式テーマソング〜 /ワタナベフラワー)

戦後すぐにアフリカからやってきて推定69歳の長寿を全うした王子動物園のチンパンジー、ジョニーさんは像となり、動物科学資料館の入口にその姿を留めています。

ヒトはしばしば、愛着を持った生きものに対し、ずっと生きていてほしい、永遠の生を留めてほしい、いなくなって欲しくない、と願います。王子動物園のテーマソングが朗らかに歌い上げるように、動物がいなくなることは、時としてたまらなくつらいことでしょう。

しかし、いのちは終わりがあるからこそいのちなのだ、とも言えます。

あるいのちが終わりを迎えた時、さよならの代わりに「ありがとう」と言えるか。

陸海空のいのちを捕らえ、喰らい、すすり、舌鼓を打ち、或いは突き刺すようにまなざし、姿を写真に収め、動きを楽しみ、生を味わい尽くす。……そんな、「ヒト」といういのちの業に伴走してくれた同時代のいのちたちに感謝できるか。

「仁和登利の塔」は私から見て、単に産業動物への感謝を述べているだけではなく、動物園という場所が絶えず経験し繰り返していく「いのちの終わり」の重みを私たちに問いかけている、非常に象徴的なモニュメントであるように思えました。