PRONIが切り拓く次の10年 ─中小企業を変える、BPO × SaaS × AIの新時代─

当社は、BtoBの商取引のデジタル化が進む未来を信じ、そこにMarketPlaceというビジネスモデルを導入する構想のもとでスタートしました。創業者である私は、中小企業や地方企業が長年抱えてきた閉塞感を解消したいという思いから起業し、その動機の原点は社会をより良くしたいという気持ちにあります。誰かが言った「Make the world a better place」ではありませんが、たったひとつの社会課題でもいいから、意義あることに時間を注ぎたいと思ったのです。

経営を進める中では幾多の困難があり、そうした局面を乗り越えるために「パーパス(Purpose)」が重要だと考えています。

PRONIのパーパスは、「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」というものです。創業以来掲げてきたビジョン「受発注を変革するインフラを創る」は、私たちが実現したい“夢”であり、パーパスはその“夢”を追う理由でもあります。いわば経営理念の最上位概念、すなわち「なぜ、やるのか?」にあたる部分です。

マクロで見ると、「挑戦できる中小企業」はほんの一握りでしょう。そもそも、国内400万社の法人のうち過半数は赤字企業で、新規事業に挑戦できる企業はごくわずかです(例として、ものづくり補助金や助成金に依存していたり、パパママストアを経営していたりするケースなど)。市場縮小とデジタル化が進むなか、多くの中小企業は後継者不足や人材不足に苦しんでいるように見えます。

当ブログでは、PRONIが対峙する「社会課題」を具体的に示しながら、PRONIが提供するソリューションとしての「DX」や「AI」の未来を少しだけ紹介していきます。投稿を通じて、PRONIのパーパス(Purpose)を感じ取っていただければ幸いです。

第1章 変化が求められる時代にやるべきこと

「どのように労働力を確保するか?」

以前のnoteでもご紹介した「PRONIが向き合う10の社会課題」にも触れましたが、当社が特に社会貢献できると考えている最大のテーマは「圧倒的な労働人口不足」です。統計によると、2040年(約15年後)には約1,100万人の労働力不足が見込まれており、現時点では実感が薄い経営者も多いかもしれませんが、すでにそうした局面に入っています。

当社は、PRONIアイミツを通じて、何でも内製化しがちな日本の気質を変え、ノンコア業務を適切に外注(アウトソーシング)できる環境づくりを進めるマッチングサービスを展開しています。そのため、人手不足は私たちの提供価値にとって、ある意味“追い風”ともいえます。

また、気合と根性、そしてExcelに頼る時代は終わりを迎え、業務プロセスのデジタル化が急速に進むなか、ようやくSaaS製品の普及が本格化し始めました。当社では、最適なSaaSを選定するサポートも得意としており、毎月数千件もの「SaaS選び」の相談を受けています。

外注(アウトソーシング)は、成功実績のあるオペレーションに自社のやり方を合わせるという意味合いもあります。いわば車輪の再発明を避け、労働生産性を向上するうえで非常に有効です。

「デジタル推進リーダーシップ」

多くの経営者が「人が足りない」と嘆く一方で、積極的にデジタル化を進められるリーダーシップを発揮している経営者はまだ少数です。平均年齢60歳という国内の経営者層や、業界内の横並び意識、「競合が成功してから始める」という風潮が影響しているのかもしれません。しかし実際には、IT投資と売上増には正の相関関係があることが示されています。デジタル化を進めたい気持ちはあってもなかなか進められない。その現状を、当社はサポートしていきたいと考えています。

とはいえ、言うは易し。私のようにIT畑出身ならまだしも、これまで経験のない分野でデジタル化を成功させるには高い難易度が伴います。ある種の「経営者のコミット」や「決意」が必要でしょう。

「社会変容への適合」

労働人口の減少は、直近でもかなり深刻です。2027年には一気に100万人分の労働力不足が発生すると予測されており、採用のしにくさや競争激化がさらに進むでしょう。頼りにしたい若手労働力(Z世代)も独特の価値観を持ち、高齢経営者から見ると理解しにくい部分があるかもしれません。

もちろん、こうした環境変化は当社にとっても他人事ではありません。その荒波をどう乗り越えるかを模索するなかで注目したのが「生成AI」です。

限られたリソースで生き残る方法の一つに「競争しない道」もあるでしょう。しかし、それが難しい企業も多い。もう一つの方法として、生成AIやAIエージェントをフル活用して実質的な労働力を増やすことが挙げられます。AIエージェントの活用によって、業務依頼がパーソナライズされ、時間短縮が進むのは間違いありません。

今や生成AIに関するニュースを見ない日はありません。認知度は高まったものの、実際に自分で使いこなし、さらに社内活用を推進できている企業はまだ少数でしょう。

ChatGPTが登場した当初、「AIは究極の新入社員」と言われることがありました。頭が良くても、適切に使い方を指示しなければ役に立たないツールだったからです。その差を埋めるためのプロンプトエンジニアリングなどのスキルは、検索エンジンを使うよりもはるかに難易度が高く、私自身もその習得に相当な時間と労力を注ぎました。そのため、「これは格差を拡大するツールになるのではないか」という懸念が真っ先に浮かびました。それほど、使いこなした際のAIの能力には驚かされ、感動を覚えたのです。今後、AI(LLM)が進化していくことを考えると、そのインパクトはインターネットやスマートフォンの普及以上のものになると感じています。

第2章 生成AI導入で見えてきたこと

緊急ではないが、重要な経営課題の一つが、生成AIへの取り組みでした。PRONIが生成AIとどう向き合い、そこからどんな機会を創出すべきか。このテーマをめぐり、創業者チーム(私と初代CTOの菅原)は2024年の1年間をかけて検討しました。

AIは機会(味方)なのか脅威(敵)なのか。人間の知能を超えるAIがマルチモーダル(話す・聞く・見るなど)まで実装すれば、当社のサービスが凌駕されるのでは――そんな不安もありましたが、「AIを味方にしよう」という呼びかけに、社内のメンバーも協力してくれました。

その結果、まずは営業やカスタマーサクセス部門が担う「顧客理解・調査・営業準備・商談」などの業務でAIを活用することに成功しました。夏以降には、社内でAIプロンプトが数万回使用され、大幅な業務効率化を実現しています。ちなみに、ビジネスパーソンが調べものに費やす時間は、平均して1日1.6時間と言われています。仮に時給が2,500円の方の場合、情報収集にかかるコストは月間で約8万円に達し、これは非常に大きなインパクトを持つと考えられます。

2024年秋にはOpenAI(ChatGPT)社から「o1 pro mode」が月額3万円という高額プランで登場し、それ以来、あらゆる「思考シーン」でAIとのやり取りを行うようになりました。AIが単なる調査代行ではなく、議論のパートナーになったのです。これは業務効率化ツールというだけでなく、「より優秀で賢いバディ(相棒)」として働いてくれるようになったことを意味すると感じます。

AIとの壁打ちの具体例

・中長期の経営戦略立案やパーパス、ビジョンの言語化(より高い解像度

・社員エンゲージメント調査結果をもとにした組織課題の洗い出し など

・クライアントがぶつかる発注先選定の壁とその打開策、最適なマッチング手法

PRONI.AIの立ち上げ

2025年、当社はプラットフォーム運営企業として、これまでのAI活用実績をクライアントにも提供するべく、「PRONI.AI」という名称で本格的なサービス化を目指しています。PRONI.AIは、世界中で注目されている最新のLLMを駆使し、ユーザーがプロンプト技術を習得することなく、最適な出力結果を得られる「会話型のノーコードツール」です。ほぼすべての職種や業務形態において、業務のAI化に役立つツールとして設計されています。プロンプトスキルを持たないAI初心者でも、会話するだけで最適な結果を得られるよう工夫されています。

第3章 PRONIはこれから何を目指していくか

当社がPRONIアイミツを通じて提供する顧客価値は、大きく次のような点にあります。

①DXに詳しくない初心者でも、いつでも簡単にDX導入を始められる機会が得られる。最適なプロに最速で出会える。

②DX導入に向けて、気軽に質の高い相談ができる(コンシェルジュサービスを通じてベンダー選定のノウハウや相場確認ができる)

現在進めているAI導入も、DXの一つと考えています。

DXという言葉が普及したきっかけのひとつはコロナ禍でしょう。リモートワークやオンライン商談は、コロナがなければこれほどまでには普及しなかったと思います。社会は必要に迫られれば一気に変われることを証明した出来事でした。

とはいえ、あれから5年。日本(特に中小企業)の労働生産性は依然として低く、G7主要国の中でも最下位レベルにとどまっています。DXの必要性は理解されつつも、中小企業が取り組めない要因はいくつか考えられます。

DXが進まない理由(特に中小企業)

1.経営者自身のデジタルリテラシー不足

2.社内にデジタル担当・旗振り役がいない

(ゼロ情シス、ひとり情シス問題)

3.代理店やベンダーへの丸投げスタンス

当社のBtoB受発注プラットフォーム「PRONIアイミツ」は、現在、DXサービスに特化した「比較・選定」のマッチングプラットフォームとして、多くの利用者を獲得しています。

PRONIのビジネスモデル(「三方良し」のプラットフォーム)

・DXを普及させたいサプライヤーと、導入したいがよく分からないバイヤーを繋ぐ

・PRONIも含めた三方良しを目指し、持続可能かつ収益性の高いビジネスモデルを展開

・仲介者として、人とAIの力を活用し、情報の非対称性を解消する

中小企業にも、売上アップにつながるDX投資の余地は多くあります。例として、ホームページやデジタルマーケティングの活用、SFA/CRMなどの顧客管理システム、社内チャットツールや情報共有ツール、そして生成AI活用などが挙げられます。

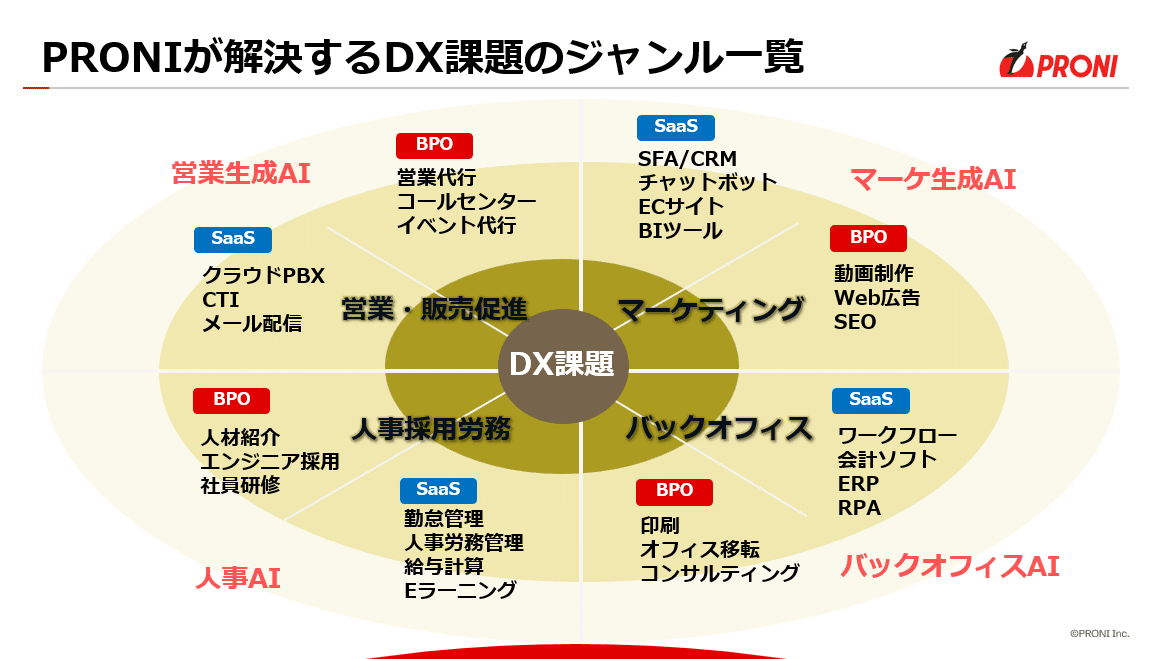

PRONIが考える中小企業向けDXの3要素(3本の矢)

1.BPO(外注)の活用(コア業務とノンコア業務を見極める)

2.SaaSの活用(脱Excel・属人化の防止・オペレーション型導入)

3.生成AIの活用(情報収集や作業の効率化、業務課題の壁打ち)

日本は1億人という大きな市場と、言語的・地理的参入障壁があるため、中小零細企業でも成り立ちやすい構造が長く続いてきました。これから起業を目指す若者にとってはSmall Businessでも十分豊かな人生を築くチャンスがあります。一方で日本の競争力を高めていくためには、徹底したDXやAIの活用が不可欠だと考えています。そこに、PRONIが社会貢献できる大きな可能性があるのです。

AIの普及によって、BPOサービスやSaaSの在り方も進化を余儀なくされるでしょう。当社が展開する「マーケットプレイス」というビジネスモデルにも“2.0”とも呼べる新しい形があるはずです。その未来を切り拓くためにも、私たちはAI活用に真剣に取り組み、日本を代表するAI活用企業と呼ばれるような存在を目指します。

終わりに - 次の10年に向けて -

当社がアイミツを開始してから、早いもので10年が経過しました。社員の不断の努力の結果、社会課題を解決する企業と名乗っても恥ずかしくない規模へと成長しています。昨年はコロナ禍以降で久しぶりに単月黒字化を達成し、ある種のスタートアップ期を終え、掲げたパーパスを本格的に実現するスタートラインに立ったと感じています。

エヌビディアのCEOは「AIに仕事を奪われるのではなく、AIに精通した人に仕事を奪われるのではないか」という趣旨の発言をしていますが、私自身も大いに共感しています。

また、経営コンサルタントの冨山和彦氏の新著『ホワイトカラー消滅: 私たちは働き方をどう変えるべきか』では、明治維新で武士が大量に失業したように、ホワイトカラーも同様の変化を迎える可能性がある、特に営業職にその傾向が強い、などドラスティックな時代変化への警鐘を鳴らしています。

こうした環境の中、PRONIは次の10年をどのように見据えていくべきでしょうか。私たちは、この10年で培った「BPO × SaaS × AI」という3本柱をさらに深め、社会課題に正面から取り組む存在であり続けたいと考えています。特に「生成AI」という新時代のテクノロジーを中小企業の経営戦略にスムーズに取り入れ、持続的な成長へと結びつける仕組みづくりは、今後の大きなテーマです。人手不足や地域格差といった構造的課題に対して、アウトソーシングの促進、最適なSaaS選定、そしてAI活用のノウハウを広めることで、生産性向上はもちろん、新たな雇用や働き方を提案できると考えています。そして、社会に「インパクト」をもたらす存在でありたいです。

そのためにも、経営者やリーダーが変化を恐れずにデジタル推進リーダーシップを発揮できるよう、力強く後押しをしていきたい。私たち自身もAIの可能性を徹底的に追求し、「PRONI.AI」を通じて実際のビジネス現場で効果を実感できるサービスを整備していきます。従来の発注マッチングやSaaS紹介だけにとどまらず、生成AIをフル活用して、AI -Nativeなプラットフォームを作り上げていくことで、「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」というパーパスを、さらに具体的な形で実現したいと思っています。

日本の中小企業には、まだまだ眠れる可能性がたくさんあります。私たちはそれを掘り起こすインフラを整備し、課題解決のきっかけを提供する役割を担い続けるつもりです。これからの10年も、PRONIは社会の変化を柔軟に捉え、AIなど新しいテクノロジーを積極的に取り込み、より多くの企業が「挑戦」へ踏み出せる環境を創ってまいります。

これからも皆さんと共に、より良い未来を築くための一歩を踏み出していく。PRONIは、そのために一層の進化を続けます。

採用メッセージ

” あなたの挑戦が、中小企業の未来を変える "

PRONIではパーパス(Purpose)実現に向けて、仲間を募集しています。

《 採用候補者向け会社概要資料 》

《 私たちが求める人物像 》

・変化に適応し、柔軟に考え行動できる方

・中小企業の社会課題への貢献意欲がある方

・テクノロジーに対する好奇心を持ち、学び続ける意欲がある方

《 なぜ、PRONIなのか(次の10年のやりがい)》

「未来のビジネスを創造する経験」

→AIや新しいテクノロジーを活用し、従来の枠を超えたサービスや仕組みを社会に提供し続け、日本の再成長に貢献することができます。

「中小企業の挑戦を支援する充実感」

→日本の中小企業には眠れる可能性がたくさんあり、その一歩踏み出すためのサポートを通じ、社会全体の成長に直接貢献できるやりがいを感じられます。

「変化を恐れず、挑戦する自分の成長」

→社会の変化を柔軟に捉え、新しい技術を取り入れながら課題解決を目指すプロセスで、自分自身も成長し続ける環境が整っています。