課題を解決して大躍進!!

【稼ぐ経営者のための知的財産情報】

弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。

今回は、「課題を解決して大躍進」をお伝えします。

※出願等のお問い合わせはこちらから http://www.sakaoka.jp/contact

1.「罪悪感」から生まれた技術とは?

少し前に、インターネットにて社長の「罪悪感」から生まれた技術が紹介されていました。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1000771?display=1

それは、高さが5メートルあれば、その場所で基礎の杭が施工できる重機だそうです。

当該会社のHPでも、技術の紹介がなされています。

https://www.yamamotokiso.com/method/

これは面白そうと考え、早速特許調査をしてみました。

出願人は「山本基礎工業株式会社」で、私が見た限りでは12件の特許出願がなされておりました。

その12件の中に、今回の重機に関する「低空頭型掘削装置」の出願が5件ありました。

また、「低空頭型掘削装置」に取付けて、杭の穴を掘る「ハンマーグラブ」の特許出願が3件ありました。

基礎杭の重機関係だけで8件の特許出願ですね。

2.同じ装置に複数件の出願

ちょっと話がそれますが、同じ装置に複数件の出願が必要なのかという疑問が出てくると思います。

結論を申しますと、複数あった方がよいです。

なぜなら、1つの技術を開発しても、高い確率で改良点が後から出てきます。

すると、その改良点も保護する必要が出てくるからです。

また、特許というものは、1つだけですとけっこう弱いことがあります。

これは、特許が1つだけですと、その特許の権利を回避されたらもう打つ手がなくなるからです。

同様に、特許が1つだと、無効審判で潰されたら終わりです。

このため、資金力に余裕がある企業では、1つの発明に対して多角的に検討し、複数の特許出願をすることがあります。

さらに、改良発明ができるとそれも特許出願します。

結果として、1つの基本的な発明に対して10以上の特許ができることがあります。

以前に、大手企業の元知財部長がされた講義で聞いた話ですと、2~3の特許を使って権利行使しても、相手は無効理由などで反撃してくる。

しかし、25くらいの特許を同時にぶつけると、相手も無理だと考えて素直に従うとのことでした。

さすがに中小企業相手には25の特許は必要ないでしょうが、それでも多いに越したことはないです。

ということで、上記の基礎杭の重機関係だけで8件の特許出願というのは良いことだと思います。

補足ですが、自社の技術を守るだけであれば、特許の数が1つであっても機能することが多いです。

ですので、その技術に対しての重要性をみて、関連出願をするかどうかを決めてもよいと思います。

3.特許の内容

さて、前置きが長くなりましたが、「低空頭型掘削装置」の内容を見てみましょう。

5件全てを見ると長くなるので、ここでは最初の出願で特許になった案件を見てみます。

この特許を見る前に、当該特許文献に従来技術として挙げられていた文献を紹介します。

従来技術は特許第3637173号(他2件)です。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-3637173/15/ja

こちらは、よく工事現場で見るような掘削機です。

この発明では、掘削した土を保持している掘削バケット50を、振り子のように移動させて土を排出しています。

これでは、上空に大きな空間がないと施工できません。

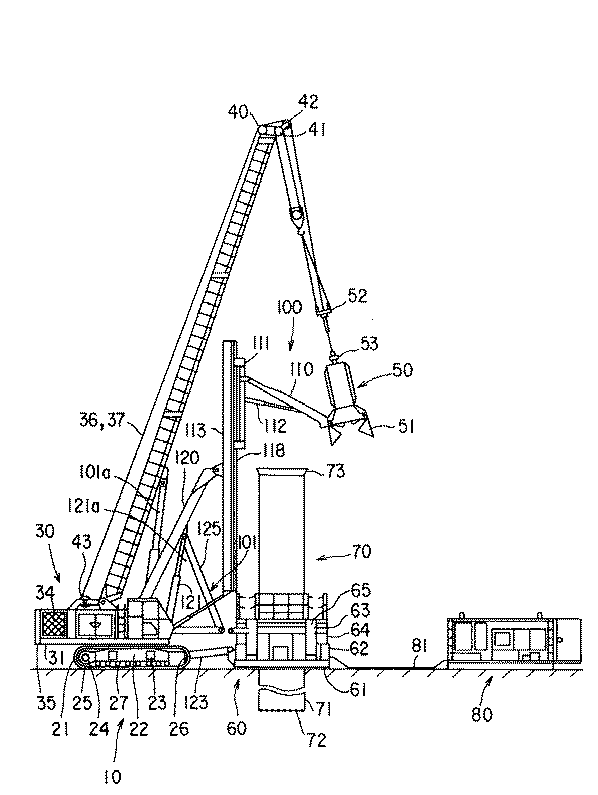

対して、今回話題となった「低空頭型掘削装置」です。

特許番号は特許第4747193号です。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4747193/15/ja

特許第4747193号の図1

こちらは、可動レール19が図の左右方向に移動することで、掘削した土を保持するハンマーグラブ32を水平移動させて排出しております。

4.両者の比較と課題を見つけることの重要性

さて、皆さまは、上記の従来技術と「低空頭型掘削装置」とを比べて、どう思われましたか?

機能的な違いは、掘削バケット50を振り子のように移動させるか、ハンマーグラブ32を可動レール19で水平移動させるかの違いだけです。

途中で色々な苦労があったとは思いますが、両者の機能だけの比較をすると、特段、そこまで難しいものではないように思われます。

何も考えなければ、振り子のように動かす方が、構成が簡素になるので、このまま採用され続けたことでしょう。

しかし、今回は社長が、天井が低いところでも掘削できるようにしたいという課題を見つけていました。

そして、その課題を解決するために、ハンマーグラブ32を水平移動させるという構成を考えたのです。

結果、特許を複数件取得して、おそらく日本では天井の低いところでは独占的に実施できる状態になっていると思われます。

結果として企業の大躍進につながる可能性がありますね。

皆さまの職場でも、課題を見つけ、それを解決してみませんか。

そして、忘れずに特許出願もしてくださいね 笑

この記事が御社の発展に寄与することを願っております。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)

※自社の技術の権利化をお考えの人のお問い合わせはこちらからhttp://www.sakaoka.jp/contact

ホームページ http://www.sakaoka.jp/

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100065245853871

https://www.facebook.com/sakaoka.norio

Twitter https://twitter.com/sakaoka