41【日本2024 Day 13:11月24日(日)縄文時代に触れた「歴史民俗資料館」@壬生町】

九州や関西と違って、そんなに古くから

人が住んでいたと言うイメージは関東に

なかったのですが、実は、栃木には多くの

土器や古墳などが存在し、その一部は

美術館などでも見ることができます。

なにしろ横浜出身で、20代からアメリカ移住

している私は、同じ関東でも栃木のことは

疎く、今回、「初めて!」のことがいっぱい!

.

.

お腹がいっぱいになって幸せ気分絶頂の

時に、落合さんが連れていてくださったのが

そんな有史以前の壬生を知ることのできる

壬生町町立歴史民族資料館!

こちらも学芸員の方

学芸係長の深津栄美さんと

学芸員の藤栄友里絵さん

が付いてくださって

詳しくご説明いただきました!

さっと何も知らずにみて歩くのとなんと

言う違いでしょう!

面白いエピソードや謂れなども紹介して

くださるので、一人で見て回るのとは全く

違う面白さがあります。

.

.

落合さんと一緒でさらに面白いのは、

資料館で働いている方達のことも詳しいので

「この展示は、◯◯さんのものです。」

と、学芸員さんたちの研究や好みの

対象の強さが展示に反映されているのを

ご存じで、その辺のエピソードも入ること。

.

.

縄文や弥生の後に、お武家さんの時代に

急に展示が飛ぶのはご愛嬌・・みたいな

感じでおっしゃいましたが、実は、

延々と1万年は続いた縄文時代!

弥生時代(紀元前300年〜紀元300年)の

600年や有史の歴史なんて「瞬間」な訳です。

なぜか小学校低〜中学年の頃に考古学者に

憧れて本を読み込んでいた自分をすっかり

忘れていましたが、目の前の

世界で2番目の規模の巨大な縄文土器

などを解説付きで見ているうちに40年以上

前の自分が蘇ってくるようでした。

.

.

栃木に有名な武将もいて、それぞれの

歴史がありと言うのも、今まではあまり

知らないでいました。

そもそも義務教育中に学校で習ったこと

以外、歴女ではないので、大して

知らなかったと言うのもあります。

古い歴史の中、多くのドラマがこの地で

あったんだと思うような展示物に接することで

自分の栃木への理解も進み、県外からの

観光客がこぞってくることのない場所

ならではの土地に根付くものに触れることが

できたことに感謝!

.

.

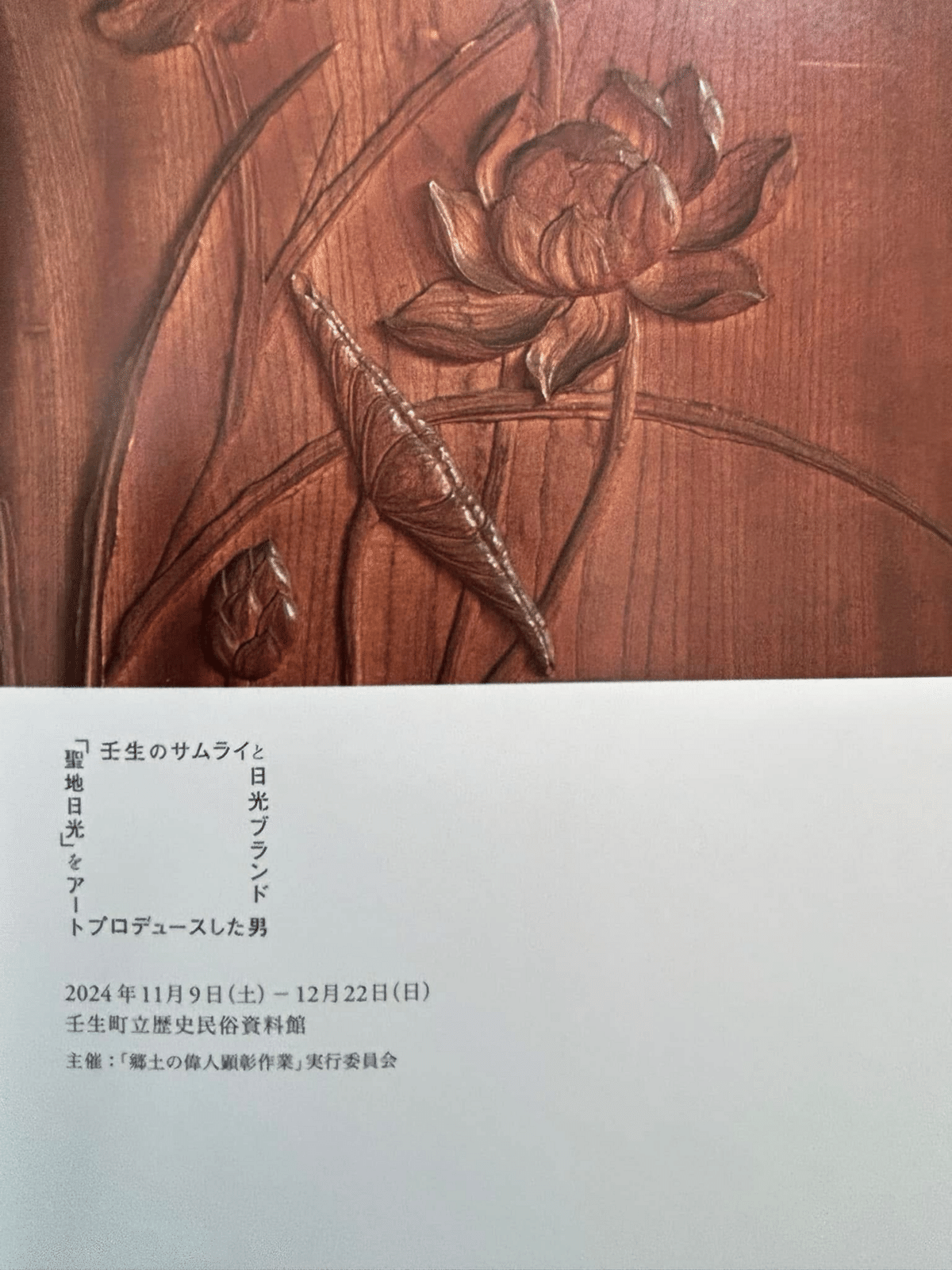

複数のアーティストの展示がされていた特別展

「壬生のサムライと日光ブランド

「聖地日光」をアートプロデュースした男」

では、色合いやタッチが好きなものがあり、

旅の後半に、訪れることが決まっている日光を

自分の目で見たら全く違う印象になるんだろうと

思いながら鑑賞。

(撮影禁止区域)

.

.

それぞれの目で見た「栃木」が、一つの

アートになって、他の人の目に触れることの

大事さも感じました。

先細りが心配される伝統工芸の世界のものは

もちろんです。

職人芸は絶えてしまえばそれまでなので

美術展だけではない形で後世に残って

いってもらいたいなぁと思いました。

.

.

学芸係長の深津栄美さん、

学芸員の藤栄友里絵さんから

ご案内の最後に写真を豊富に盛り込んだ本

「壬生のサムライと日光ブランド

「聖地日光」をアートプロデュースした男」

や、人気が出て手に入りにくいカード

「壬生城記念カード」

をプレゼントしていただきました。

貴重なご案内の機会もどうもありがとうございました。

.

.

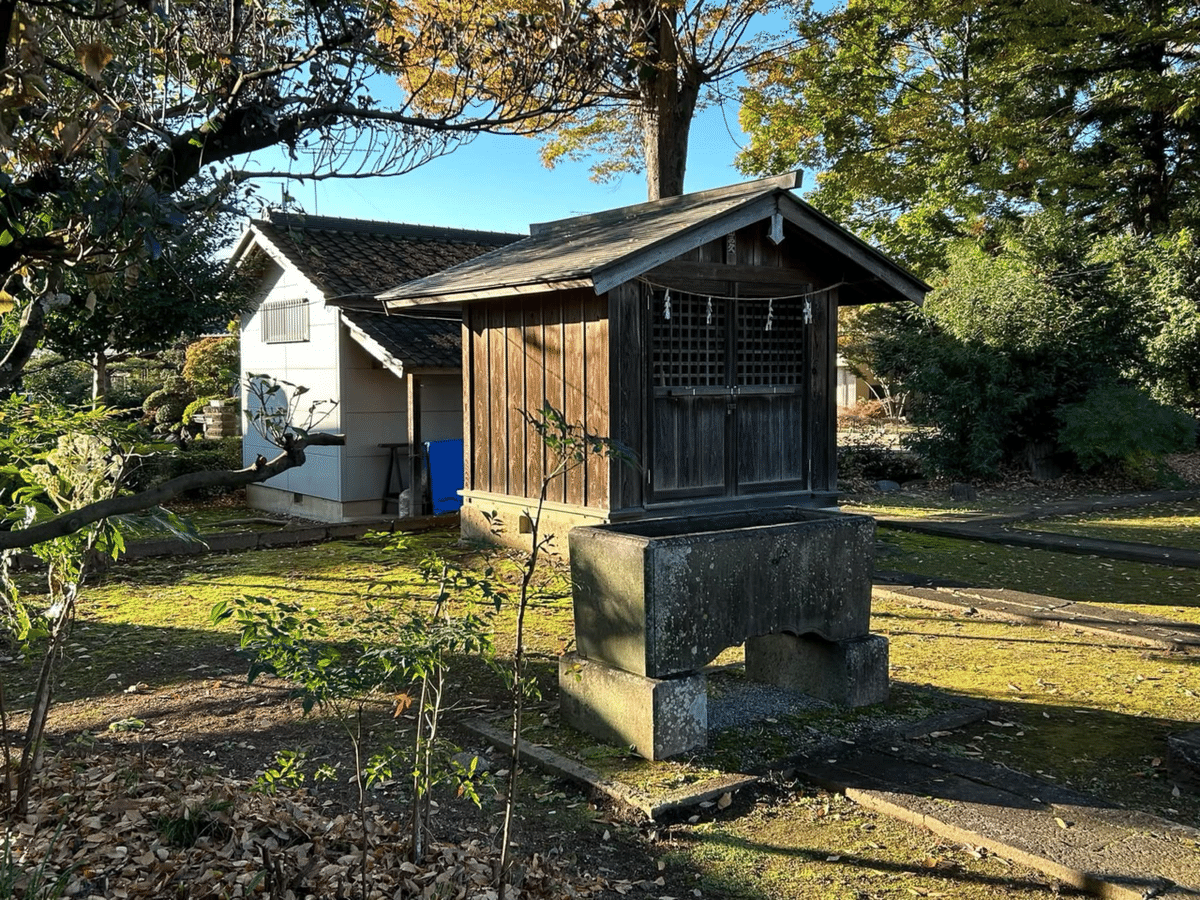

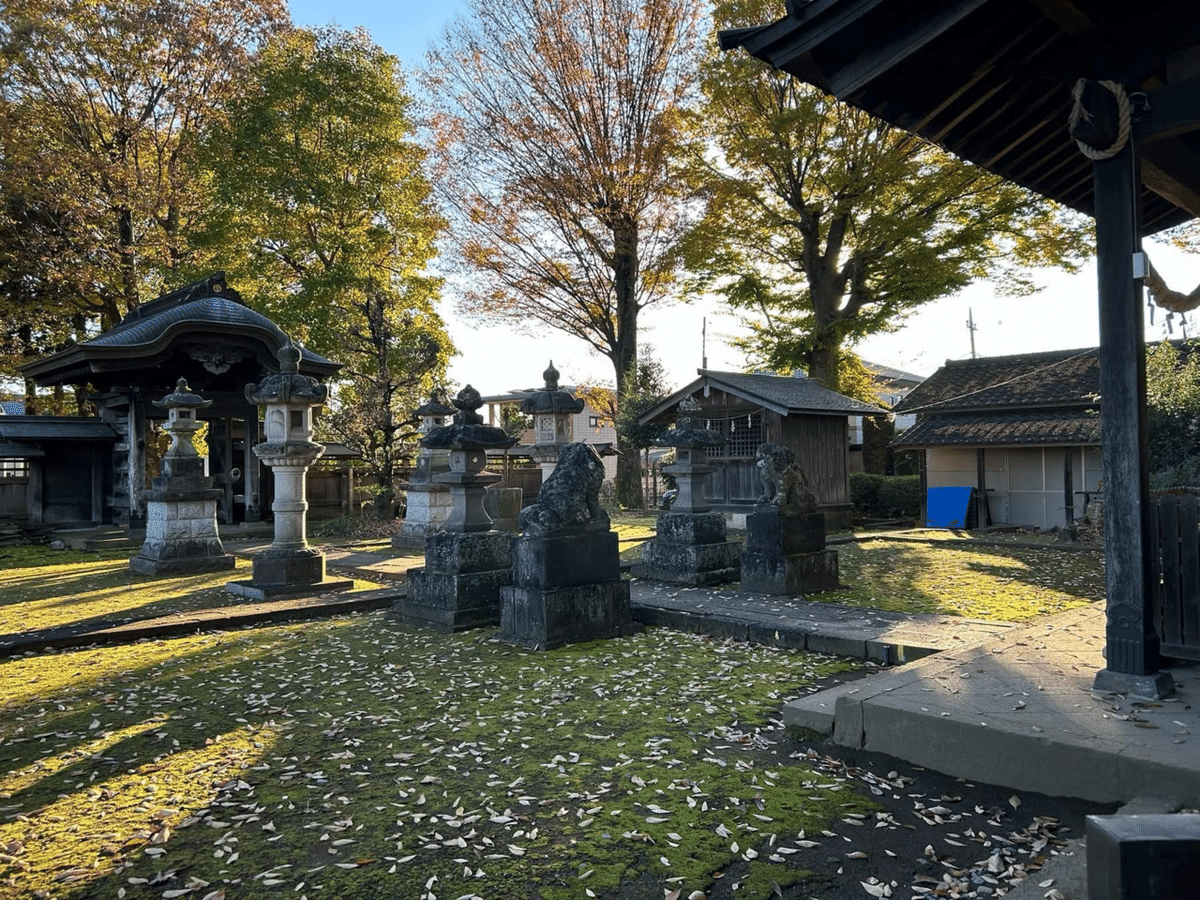

石室

落合さんのご案内で向かった先が

有史以前からの「石室」。

古墳の一部から発見された石室。

現代の技術や機械がない時代にどうやって

組んだのかと大きな岩や板で造られていて

いるものを見ると、いつも不思議に思います。

栃木県民以外はほとんど訪れたことが

ないかもしれないと思うこの場所に

実際入ってみて、何か、古代の力が

私に作用したかどうかはわかりませんが

そもそも力のある人のために作られた

古墳の一隅に21世紀になってアメリカ

から来て立っているのだと感慨深かったです!

紅葉樹の色付いた葉と穏やかな晩秋の

夕暮れの柔らかな日差しの中、

前を歩く3人の背中を見遣りながら、

幾重にも重なり始めた落ち葉を踏み

締めながら、滑って転ばないように

歩を進めながら車に戻りました。

✨ ✨ ✨ ✨ ✨

壬生町立歴史民俗資料館

〒321-0225 栃木県下都賀郡壬生町本丸1-8-33

【TEL/FAX】0282(82)8544

【開館時間】9:00〜17:00

【休館日】月曜日、祝日、年末年始(12/28~1/4)

※企画展期間中は祝日も開館

✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨