環境問題を見つめてたどり着いた人としてのありかた ~高校生をその氣にさせたハムザの授業~恩贈り記事Vol.83

美しい自然のマレーシアへようこそ!

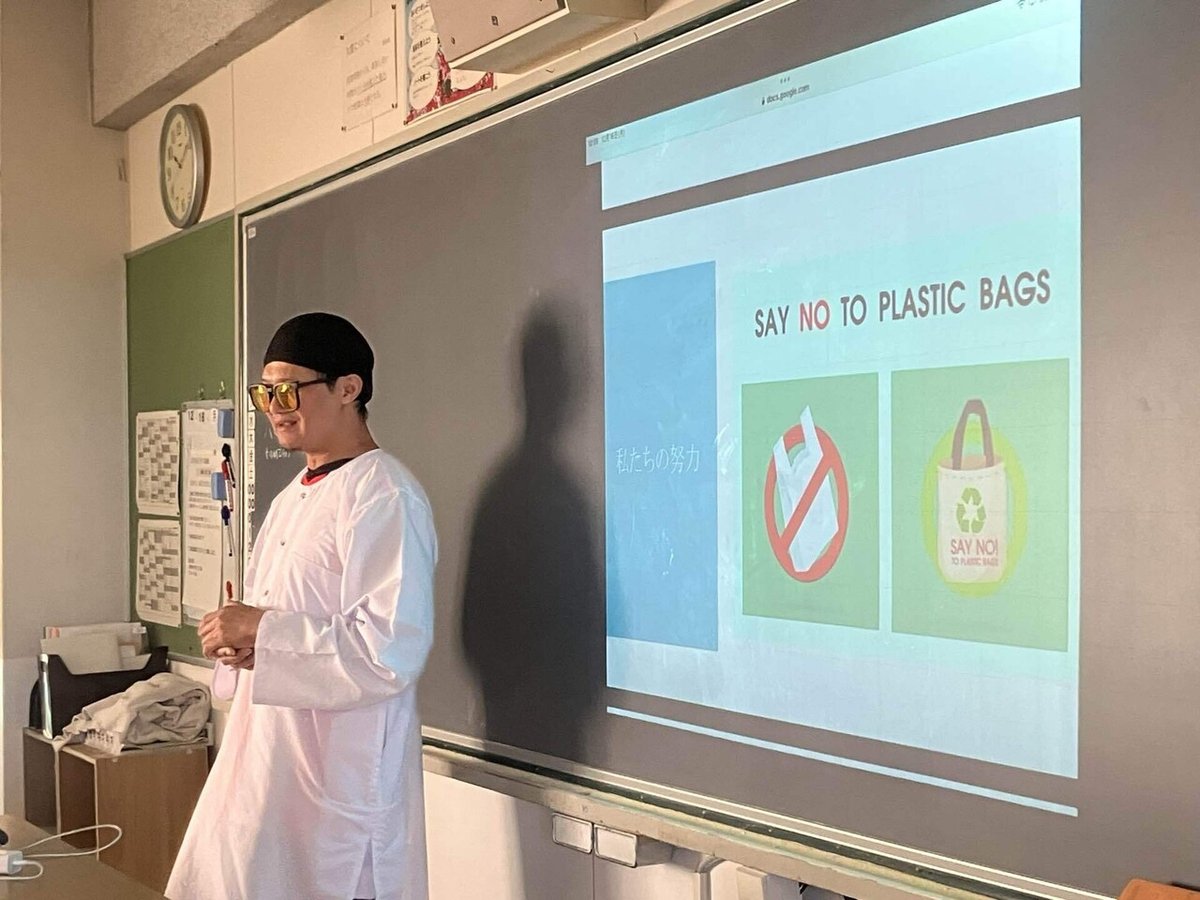

ハムザの高校での授業をのぞいてみましょう。

国語の授業で環境問題を扱っているので、ハムザにはマレーシアの環境問題について語っていただきました。

ハムザは、マレーシアの首都クアラルンプールがあるマレー半島ではなく、オランウータンが住んでいるボルネオ島のサラワク州出身です。

大都市とは違って新鮮な空気を胸一杯吸い込むことができます。

これがサラワク州の州都クチンの中心地です。ここは私が青年海外協力隊として住んでいた、深い思い入れのある場所。

中央に雄大なサラワク川が流れ、新しくできた曲線の美しい橋を渡ると川縁にある黄金の州議事堂にたどり着きます。印象的な屋根のデザインの州議事堂はクチンのシンボルでもあります。

この写真をよおく見ていてくださいね。次にお見せする写真は、

これです。

州議事堂の対岸は、ウォーターフロントと呼ばれ、地元っこも観光客も多くの人がお散歩を楽しむ場所です。でも、そこに設置してあるゴミ箱が、、、ゴミの山、山、山。溢れんばかりの、ではなく、もう溢れ出たばかりか、ゴミ箱を覆い隠すほどです。

空気はきれいだけれども、人々が環境を美しいまま保とうとしないのがサラワク州の問題です。

ゴミ問題が、こんな問題まで引き起こしていた!?

ハムザによると、ゴミはとてつもなく深刻な問題を引き起こします。下の写真の黒板を見ると、「ゴミ」のマスの周りにたくさんの問題が書き込まれています。

ゴミをあさって菌が移った犬、猫、ネズミに人がかまれると狂犬病になってしまいます。

ゴミがあれば蚊が発生し、蚊を媒介としてデング熱に罹患します。

ゴミが川に流れ着けばマイクロプラスチックに。

ゴミがたくさん川に溜まると、そこをすみかにワニがやってきます。そしてゴミのせいで魚が減るとワニの食べ物がなくなり陸に上がって人を襲います。

ゴミが側溝に詰まって大雨の時排水ができず毎年洪水になります。

この他にもたくさんの問題を引き起こします。

日本がマレーシアのゴミ問題の解決に一役買っていた!

そんな中、サラワク州rの環境省の役人が日本に来て、川のゴミ対策を学び成果が出ているという嬉しい話がありました。

この写真の中央奥側にロープが張ってあるのが見えますか?こうやって川の流れをせき止めて、ゴミやワニが下流にいかないようにしているのです。それでも上流にはまだ取り除けないゴミが引っかかっているのが見えますね。

一方で、日本の企業がよい循環を生み出すきっかけになっている例もあります。サラワク州にあるAEONは、”SAY NO TO PLASTIC BAG”を掲げ、ビニール袋の利用をやめ、マイバッグを利用するように呼びかけています。

この取り組みに賛同した地元の企業がまねをして、ビニール袋の利用を削減する姿勢を見せるようになりました。

日本のやり方を参考にしてもらっていることを知って嬉しく思いました。

(でも実は日本のゴミがマレーシアを苦しめている、という側面もあるので、それはまたの機会に。)

だれも一緒にやらないのなら、ひとりでもする!

ハムザはいつも、環境をきれいにしようと考えています。

「環境がきれいになったらみんなが笑顔になるから」

だれかのためになりたい。それが彼の精神なのです。

ハムザがゴミを拾いに行こうと言っても、誰も来てくれませんでした。そこで、一人で川へ出かけます。

この写真に添えられていた「私のムラで一人ではじめます がんばります」という言葉に、ハムザの本氣さがうかがえます。

若者を誘っても、ビデオゲームなどの遊びに夢中でなかなか来てくれません。(このへんはもしかして日本もマレーシアも同じ?)そこでハムザは、近所の人とゴミ拾いをすることになりました。充実した顔の二人です。

そして子どもたちも一緒に拾ってくれるようになりました。ハムザは彼らのサッカーのコーチ。サッカーを教えてあげるよ。その前に、ゴミ拾いしよう!と誘うと、子どもたちは素直に掃除をしてくれたそうです。

幼い頃から地元をきれいにする精神が育ったら、きっとこの地域はもっと美しくなることでしょう。だって、彼らの地球をきれいにしようという氣持ちがいつまでも受け継がれていくでしょうから。

ハムザの全ての思考行動の基礎って?

次の写真のタイトル、何だと思います?

「私は人々を幸せにしたいです」

右の石の山の上に立つハムザと、駆け抜けていく子どもたちの表情を見てください。生きることを楽しんでいる、そんな充実感が感じられました。

教える立場ではなく、友だちとして一緒に学び教え合う関係がいい、というハムザ。

人と人の心の結びつきがあるから、こんなキラキラした笑顔を見せてくれているのですね。

マンダラシートで環境問題を自分事に

さて、ハムザに登場してもらう直前のお話。現在高校3年生の国語の授業では、環境問題にまつわる文章を読んで、自分が本当にできるレベルでの解決策を考えて小論文にする活動をしてきました。

文章のテーマはエコロジカル・フットプリント。これは、人間が自然環境に与えている負荷の大きさを示すものです。現在エコロジカル・フットプリントは、地球が本来生産できる量を超えており、このままでは地球が人間の生活を支え続けることができず人間は生きていけなくなってしまします。そこで生徒たちは、エコロジカル・フットプリントの値を下げるためにはどうすればいいのか考えました。

この時活躍したのがマンダラシートです。これは、大谷翔平選手が自分の目標を叶えるために何が必要が8つの要素に細分化していき、その8つを達成するために何が必要かまた細かく分析していった、というとても効果のある考え方です。

授業では、マンダラの中心に「エコロジカル・フットプリント」と書き、周りの8マスにその原因を埋めていきました。さらにその8つの原因が、どんな問題を引き起こしているのかを8つずつ考えました。生徒は、8つの原因から一つだけ「エコロジカルフットプリントの上昇の原因」を選び、どうやったら解決できるのかを考えているところでした。

大きな問題をいきなり考えようとすると

どうせ何をしたって変わらない

何から手をつけていいのか分からない

誰かが何かをしてくれるだろう

という「他人事」になってしまいます。

でも、大きな問題をかみ砕いて、できるだけ身近な問題に落とし込んでいったらどうでしょうか?

私はこういうことが悲しかった、なんとかしたい

自分なら何ができるだろう

なんとかしなくちゃ!

と「自分事」になるのではないでしょうか。

実践ジャーが最大のメッセンジャー

ここまで学びを進めてきてハムザの話を聞いた生徒。

「小さいことだって、何か始めればきっと大きくなっていくはずだ!」と感じたに違いありません。だって、ハムザがそうしてきたんですから。前回の記事に書いたように、あこがれの存在のハムザが取り組んでいるのであれば、自分だって!という意思が感じられました。

私の友人がよく、「人にはメッセージを伝える『メッセンジャー』と、それを行動に移す『実践ジャー』がいる」と言っています。

ハムザの場合、実践をすることでその大切さを氣付かせる『実践(じっせん)メッセンジャー』なのかな?そして、自分が行動をしてその背中で語るのが、一番若者に響くのではないでしょうか。

美しい環境を次の世代へ!

環境を守ろうとする精神を次の世代へ!

行動に移したくなるお手本を、次の世代へ!