クラウドってなんぞ?

お疲れ様です。のりです。

今回はクラウドとは何かを非エンジニアさん向けになるべく分かりやすく話していきます。

クラウド初級資格に共通する概念を説明することで、クラウドとは何かについての初歩の理解につながればと思います。

初級資格挑戦のきっかけにもなれば嬉しいです。

代表的な初級資格

まずは各社が出している認定資格の代表的なものを紹介します。

以下のような感じです。

AWS認定 クラウドプラクティショナー

AWS Certified Cloud Practitioner は、AWS クラウド、サービス、用語の基礎的かつ高度な理解を持っていることを証明します。 これは、IT やクラウドの経験がまったくない個人でクラウドのキャリアに切り替えるか、基礎的なクラウドリテラシーを求めている基幹業務の従業員にとって、AWS 認定ジャーニーの良い出発点となります。

自分が最初に受験したクラウドの認定資格です。

AWSはクラウドベンダーの中ではトップシェアに位置していて、ネット上でも技術ブログを中心に情報が日々行き交ってます。

「差別化に繋がらない重労働」を削減していくというカルチャー?理念みたいなところが好きです。

Microsoft認定 Azure Fundamentals (AZ-900)

この試験の受験者は、クラウドの概念全般、特に Microsoft Azure に関する基本的な知識の実証を望むテクノロジの専門家です。 この試験は、Azure のキャリアに向けた一般的な出発点です。

みなさんご存知のマイクロソフトが出している認定資格です。

クラウドのシェアではAWSに次いで2位に位置しています。最近OpenAIの買収で話題になりました。勢いに乗ってますね。

自分も最近こちらを取得しました。

GoogleCloud認定 Cloud Digital Leader

Cloud Digital Leader は、Google Cloud の中核的なプロダクトやサービスの機能と、それらが組織にもたらすメリットを明確にできます。また、Cloud Digital Leader は、一般的なビジネス ユースケースや、クラウド ソリューションが企業をどのように支えているかを説明することができます。

検索エンジンで誰もが知るグーグルが出している認定資格です。

自分はあまりGoogle Cloudには詳しくないのですが、データ分析とかに強みを持っている?感じだと思います。

自分はこちらの認定資格は持っていません。

共通する概念

各社出している認定資格ですが、出題内容は独自であるものの大きな括りでクラウドサービス(クラウドコンピューティング)という同じ概念を扱っています。

特に初級資格は、以下の部分でほぼ同じことを言っていると思います。

クラウドの優位性

クラウドベンダーが出している資格なので当たり前ですが、オンプレミスの環境(*1)と比較してクラウドの優位性を全面に押し出した問題が出題されます。

沢山あるのですが、特徴的なところで言うと以下のような感じ

従量課金

拡張性(スケーラビリティ)

導入・運用コストの削減

クラウドとオンプレの比較に落とし込むとざっくりと以下のような感じです。

表から分かるように自社でリソースを確保しなくて良く、必要な時にリソースを使える分、クラウドの方がオンプレより柔軟にシステム構築が行うことができます。

*1:自社でデータセンターを所有しサーバなどを用意すること。クラウドは主に社外(AWSなど)が所有するデータセンターのリソースを使用します。参考

責任共有モデル

次に責任共有モデルです。

クラウドサービスを使用する際にクラウドベンダーと使用者の責任範囲を明確にするものです。

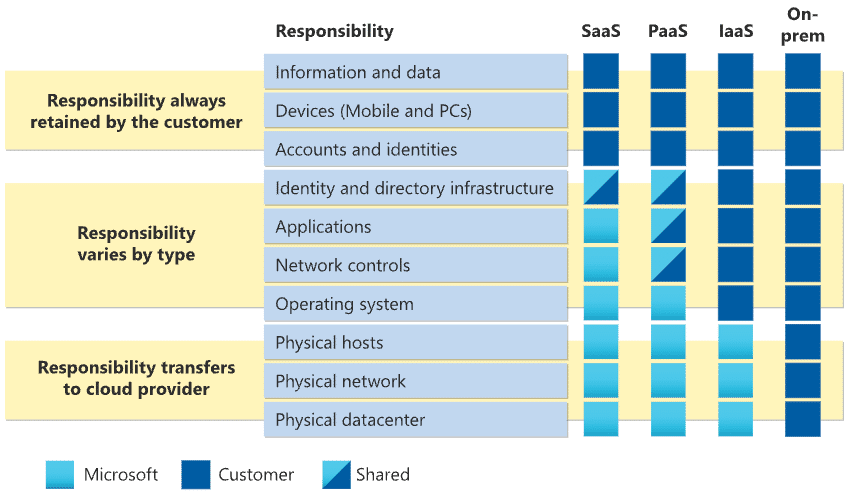

マイクロソフトのものが分かりやすかったので引用します。

表から、オンプレミスは自社で物理的な(physical…)リソースまでを確保するためすべて自分で責任を負います。しかしIaaSより上に行くにつれてベンダーが管理する部分について利用者で負担する責任は無くなっています。

SaaS、PaaS、IaaSと聞きなれない言葉が出てきたかと思います。

ベンダーが利用者に提供するサービス形式の違いとして理解してください。

SaaS:Software as a Service

PaaS:Platform as a Service

IaaS:Infrastructure as a Service

SaaS、PaaS、IaaSとはクラウドサービスの利用形態によって分類した用語のことです。クラウドサービスは階層構造になっており、図(クラウド事業者が運用管理する範囲)のように、提供する範囲によって名称が異なります。クラウドで表現する範囲はとても幅広く、それぞれが深い意味を持つことが特徴です。SaaS,PaaS,IaaSは仕事上会話をする際に利用形態に合わせて定義し分類することで、幅を制限し理解しやすいように違いを表現をしています。

AWSで例えると仮想マシンを構築するEC2はIaaS、マネージド型データベースのRDSはPaaSといった感じです。(SaaSは割愛します。単体でも使えるサービスのイメージです)

どれがどの種類に該当するか考える時に、責任共有モデルの責任範囲とサービスごとに利用者がカスタマイズ可能な範囲が大体そのまま一致します。

EC2ではOS(Operation System)までを利用者で変更可能だからIaas、RDSではOSは抽象化されていてる(利用者が変更できない)からPaaSみたいな感じです。どのサービスを選択するかは要件によって変わります。

クラウドで扱うサービス群はこれら(SaaS,PaaS,IaaS)が混在しており、どのサービスがどの種類に該当するかを理解することが大切です。

基本サービス

ベンダーごとに提供するサービスには大体の機能・役割においてほぼ同じものが存在します。(微妙な違いはあります)

代表的なものは以下になります。(若干解釈違いもあるかも)

仮想マシン(仮想サーバ)

AWS:Amazon EC2

Azul:Azure Virtual Machines

GCP:Compute Engine

ストレージ

AWS:Amazon S3

Azul:Azure Blob

GCP:Cloud Storage

データベース

AWS:Amazon Aurora

Azul:Azure SQL Database

GCP:AlloyDB

めちゃくちゃ分かりやすい比較がQiitaにあったので貼っておきます。

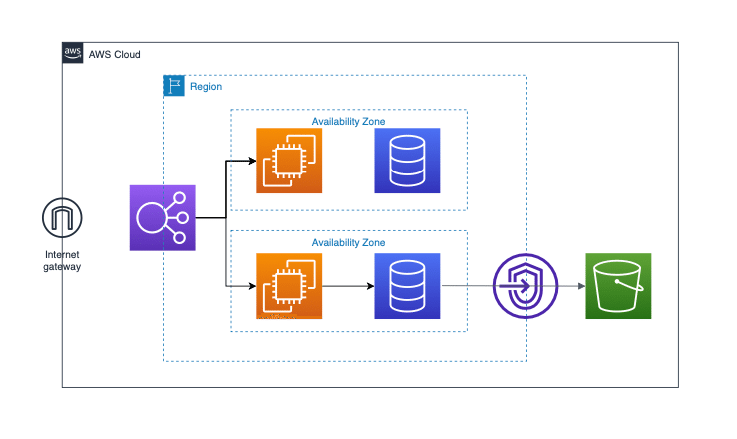

仮想サーバを立ててマネージドDBを使ってみたいな構成は基礎中の基礎になる部分で、他にもコンテナやサーバレスのようにクラウドならではの構成が色々あります。

最初は基本となる構成とその周りの付属するサービスを理解することで、他の構成やオンプレとの比較ができるようになります。

ネットに転がってる技術ブログを読んでいると色々な構成図が出てきます。

最初はこういったものを眺めてるだけでも楽しいし、勉強になります。

他にも色々ありますが力尽きたのでここまでとします。

お読みいただきありがとうございました^^