民藝品の器が大好き!

『民藝品』ってご存知ですか?

『民藝』とは『民衆的工芸』を略した言葉だそうです。

私が簡単に『民藝品』を説明することは難しいのですが、日本民藝協会のウェブサイトによると『民藝運動』について以下のように説明があります。

民藝運動は、1926(大正15)年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動です。当時の工芸界は華美な装飾を施した観賞用の作品が主流でした。そんな中、柳たちは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝(民衆的工芸)」と名付け、美術品に負けない美しさがあると唱え、美は生活の中にあると語りました。そして、各地の風土から生まれ、生活に根ざした民藝には、用に則した「健全な美」が宿っていると、新しい「美の見方」や「美の価値観」を提示したのです。工業化が進み、大量生産の製品が少しずつ生活に浸透してきた時代の流れも関係しています。失われて行く日本各地の「手仕事」の文化を案じ、近代化=西洋化といった安易な流れに警鐘を鳴らしました。物質的な豊かさだけでなく、より良い生活とは何かを民藝運動を通して追求したのです。

私の理解によれば、『民藝品』はいわゆる見て楽しむような『美術品』とは違い、民衆が日常的に使う日用品でありながら、かつ、伝統的な技によって手作りされ、実用性にも優れ、見た目の美しさも追求した『民衆のための工芸品』ではないかと思います。

ちょっと難しい話はこのくらいにして、

私は数年前から民藝品の器が好きで集めています。

民藝品の器は日本の南の方、中国・四国地方や、九州、沖縄などが盛んで、私が住む新潟県には民藝品を売っているお店がほとんど無いので、なかなかお店で現物を見て購入することが出来ないし、買いに行くことも難しいです。

私が購入した物のほとんどは、メルカリやネットで購入しています。

特に大分の小鹿田焼や福岡の小石原焼が好きです。それから、最近は福岡の太田潤さんや広島の村松学さんのガラスの器も集めています。

我が家にあるお品をちょっとご紹介しますが、何だかよく分からない物や、忘れてしまった物もあるし、間違えているものもあるかも知れません。ご容赦ください。

まずは、キッチンの窓に小さい物を並べています。

右側から

沖縄の読谷山焼のピッチャー

鳥取の中井窯の一輪挿し

栃木の益子焼の一輪挿し

大分の小鹿田焼の梅干しを入れるような小さい壺

福岡の小石原焼のワイングラス

福岡の太田潤さんのガラスの一輪挿し

作者不明のドレッシングボトル(メルカリで購入)

なぜか花瓶ばかり欲しくなってしまいます。形が好きなのかな。

一番右のピッチャーも、一番左のドレッシング入れも、時々、花瓶として使っています。

リビングの飾り棚にも所狭しと並んでいます。

上段、右側から

愛媛の砥部焼のコールベル

同じく砥部焼のティーポット

岐阜の美濃焼のすり鉢

大分の小鹿田焼のティーポット

同じく小鹿田焼の焼酎カップが2個

沖縄の読谷山焼のチューカー(急須)

岐阜の美濃焼の湯呑み

沖縄のチューカーは一目惚れしてネットで購入しました。

読谷山焼北窯の松田共司さんの作品で、チチヌユー(月の夜)という絵柄だそうです。

お揃いの湯呑みもあるようですが、いくら探しても見つからず、購入できないのが残念です。

下段は最近、私が好きなガラス製品

一番右の2つは昔、新宿の民藝品店で購入したガラスボウルで詳しいことは忘れました。

その隣のボウル3つと、奥の白っぽいコップ2つと、一番左のキャンディポットは広島の村松学さんの作品

真ん中のくびれたグラス2つは福岡の太田潤さんの作品

左側の手前の水色と赤のキャンディポット2つは沖縄の琉球ガラス(メルカリで購入)

その奥の青い徳利のような物もたぶん琉球ガラスでしょうか。たまたま立ち寄った古道具店で購入したのでよく分かりません。

特に気に入っている物は太田潤さんのくびれグラス2個です。

手作りなので形が少しずつ違っていて、コロンとしてくびれているところも可愛いし、持ちやすいです。

時々、マッコリを入れたりして使っています。

太田潤さんの作品のほとんどは廃瓶を利用しているそうで、温もりがあります。

この村松学さんのキャンディポットもネットで一目惚れして購入しました。

蓋が紫で、持ち手のところが水色になっていて、容器の下の方がクラックという細かいヒビが入っているようなデザインで…

こんなに素敵なキャンディポットって見た事ありますか?

うっかり壊したらと思うと、とても使えません。

村松学さんのガラス製品を時々ネット検索していますが、このキャンディポットの画像が出てくる事はないし、このような素敵な商品が販売されていることはほとんどありません。

一万円位したので、思い切って購入したのですが、購入できて本当に良かったです。

これも村松学さんの作品で欲しい物ですが、どうしても手に入りません。

こんな素敵な酒器セットもなかなか無いと思います。

使うのがもったいなくて飾っている物が多いですが、食器棚に入っていて、日常使いをしている物もあります。

一番右の上と下は栃木の益子焼

真ん中の上のグレーのお皿2枚は福岡の小石原焼

その下の3色の小鉢は大分の小鹿田焼

その隣の黒と白のご飯茶碗は鳥取の因州中井窯

その下の小ぶりのご飯茶碗2つは大分の小鹿田焼

一番左上のぐるぐる模様の鉢は福岡の小石原焼

その下の白磁の小皿3枚は愛媛の砥部焼

去年の夏、母と姉を無理やり誘って、栃木の益子町に器を見に行きました。

先ほども言いましたが、民藝の器は比較的、日本の南の方に集中していて、新潟に住んでいる私は買いに行くことがなかなか出来ません。

唯一、車で行ける距離にあるのが、濱田庄司が最後に窯を開いた、栃木県益子町の益子焼です。

そこで購入したのがこの3点です。

左のオーバルのお皿は、泊まったホテルの近くにあって、たまたま立ち寄った『えのきだ窯』というところで一目惚れして購入しました。

益子焼は7色の伝統的な釉薬があるのですが、この器はそのうちの5色を塗り分けて焼いたものだと思われます。とても美しいです。

カレー皿にしても良いし、ガーリックシュリンプライスや、パッタイなどを盛り付けても素敵で、とても気に入っています。色違いでもう一枚買えば良かった。

後でネットで調べてみると、BEAMSの公式サイトでもえのきだ窯の器が販売されていて、人気のある窯元のようです。

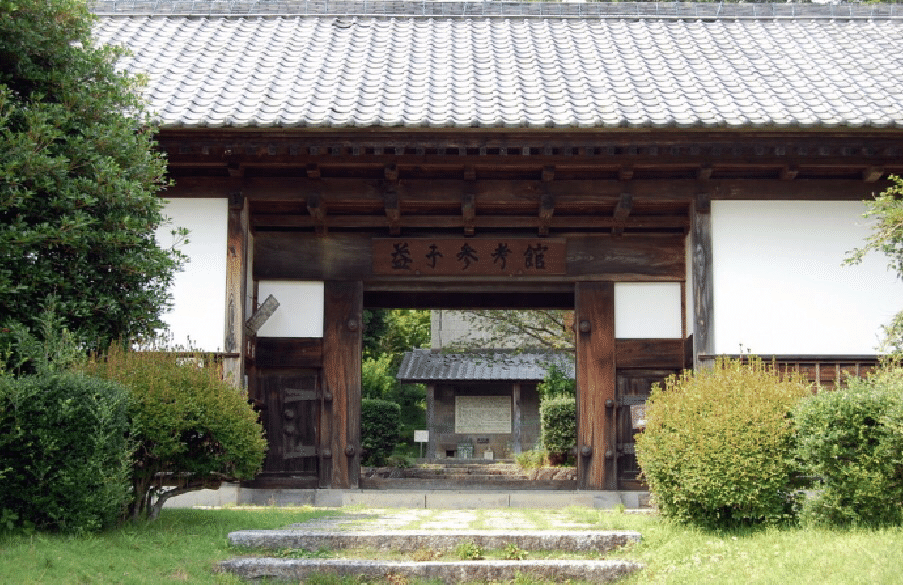

右のお皿と真ん中の一輪挿しは、濱田庄司記念益子参考館を見学しに行った時に、そこの売店で購入しました。

濱田窯は現在、濱田庄司さんの息子さんとお孫さんが継いでいるので、購入した器はどちらかの作品ということになると思います。

そこは、濱田庄司さんが集めた世界中の民藝品や、工房、登り窯、住居などがあって、とても素敵な所でした。

器ではありませんが、玄関にもお気に入りの民藝品のマットを敷いています。

『倉敷緞通(くらしきだんつう』です。

『倉敷緞通』は岡山県倉敷市で織られている絨毯で、イ草、和紙、綿糸、スフなどの天然植物を用いているので、畳のように蒸れず、ほこりも立ちにくく、とても頑丈です。

民藝の大家である柳宗悦が倉敷を訪れた時に、倉敷緞通の前身である織物に目を止め、デザインを人間国宝の芹沢銈介に依頼して誕生させたそうです。

よく民藝系の本や雑誌などで紹介されていて、欲しくてしょうがなかったので、倉敷の織元である『高田商店』さんにメールを送って、玄関のサイズに合わせてオーダーで作ってもらいました。

半年くらい待ってやっと届いたのですが、とても親切に対応していただき、送料をサービスしていただきました。

『倉敷緞通』はとても素敵なデザインの柄ばかりです。

一番手前の赤と青の柄は、民藝運動家、染織家、倉敷民藝館の初代館長である外村吉之助がデザインしたそうです。

倉敷には『倉敷ノッティング』という民藝品もあり、約40cm四方の椅子敷です。

この『倉敷ノッティング』も外村吉之助が機織り機やデザインを考案したものです。

木綿の縦糸に、160本もの羊毛を束にした横糸を結び付けては切るをくり返し、とてもかたく織られています。

ノッティング(knoting)というのは、英語で結ぶ(knot + ing)という意味です。

この『倉敷ノッティング』も民藝好きの間ではとても人気があります。

私も欲しかったのですが、あまり売っていないし、とても高価で手が届きませんでした。

でも、「自分でも何か作ってみたい。焼き物やガラス製品は無理でも、これならなんとか…」と思ってネットで調べてみたら、手作りキットが売っていたので、自分で作ってみました。

椅子敷きにしないで壁に飾りたかったので、大きめに作って壁に飾れるようにしてみました。

キットの説明書を見てもよく分からず、我流だし、グサグサで下手くそですが、私としてはまあまあの出来だと思っています。

民藝品の話をすると止まらないのですが、最後に…

日本の美しい民藝の品々は少しずつ消えつつあります。

全国の民藝品の産地が深刻な後継者不足に陥っていることに加え、大量生産品の方が安価で、そして、民藝品は現代のライフスタイルに合いにくくなったという理由で衰退しています。

私も少しでも民藝品を守る手助けが出来ればと思い、少し前から『手仕事フォーラム』という、手仕事の品をとり入れた生活の素晴らしさを人々に知っていただくための活動を行っている会の会員になっています。

年会費は3,000円です。サポート会員1,000円というのもあります。

会員になると、毎年、染色家の小田中耕一さんがデザインしたとても素敵なカレンダーが送られて来ます。

卓上と壁に貼る物と2種類送られて来ますが、自宅に貼る場所が無いので、職場に貼らせてもらっています。

先日、コロナウィルスの影響でしばらく行われていなかったイベントのお知らせが届きました。

広島のデパート・福屋八丁堀本店にて「日本の手仕事展」が開催されるそうです。

「現代日本の手仕事の良品」をテーマに、日本各地から選び、集めた品々が紹介されます。

<日本の手仕事展>

会期:2024.2.15(木)〜21(水) AM10:30〜PM7:30

会場:福屋八丁堀本店 7F美術画廊

広島市中区胡町6-26

◆ギャラリートーク(入場無料)

「広島に陶工たちがやってくる!もっと知りたい小鹿田焼の魅力」

日時:2024.2.18(日) 14:00〜15:00

会場:福屋八丁堀本店 7F美術画廊

ゲスト:坂本浩二さん、柳瀬裕之さん、黒木昌伸さん(小鹿田焼陶工)

聞き手:久野民樹(もやい工藝 代表) 兼永みのりさん(司会・インタビュアー)

主な出品予定:

大分・小鹿田焼、愛知・瀬戸焼、沖縄・やちむん、愛媛・砥部焼、鹿児島・薩摩焼

ほか各地のやきもの

吹きガラス(秋田・星耕硝子、沖縄・奥原硝子)

木工品(富山・広島・島根) 漆工品(秋田・川連漆器ほか)

竹細工、つる細工、樹皮細工(東北他各地から)

倉敷緞通(岡山)、型染(岩手・小田中耕一)、織物(新潟・佐藤多香子)など

とても行ってみたいのですが、諸事情で行くことはできません。

でも、興味のある方はぜひ行ってみて下さいね。