嵯峨野ぐらし28 8月16日はご先祖の霊を送る日

今年の8月16日。私は57歳にして初めて「五山の送り火」を観光客気分で見ました。初めてですよ初めて。というのも、製造業の会社に勤めていたサラリーマン時代、会社はお盆前後の9~12日間ぐらいは連休になるという他業種の皆さんからうらやましがられる環境だったのですが(連休といっても、祝日に出勤した分を振替休日にしているだけで他業種より休みが多いわけではないのですよ) 生産技術のエンジニアをしていた私は、その連休の間にラインの機械を入れ替えたり、改造したり、土日ではできないような大工事を計画して指揮監督をする仕事をしていたので、この時期は夏祭りのような忙しさでした。とはいえ、時間外労働には上限があるので連休中に担当者が毎日出勤できるわけではなく、関係者が交代で出勤して対応するのですが、その出勤日を決めるときに、関係者の都合を反映すると・・・・・・

「お盆は実家に帰る人」は連休初日とか最終日に出勤してもらって、連休の真ん中は休み。「本業は僧侶なのでお盆は忙しい人」 京都らしい理由かもしれませんが、けっこうそういう人もいます。お盆は親子3代で手分けして檀家まわりです。就職するときに住職(父)から、お盆に休める会社なら就職してもよしと言われて、長期連休があるこの会社に入ったそうです。「8月15~17日は五山の送り火の当日のほかに準備や片付けがあるので出勤できない人」 これも京都らしい理由です。あまり知られていませんが、「五山の送り火」を運営している人は、山ごとに決まったお寺の檀家が世襲制でやることになっており、その家に生まれた人は仕事があるからと断るにも断れないのです。というわけで、皆さんの都合を聞くと、8月15日とか16日に出勤できる人は、実家ぐらしで僧侶でもなく特に予定もない私のような人になるわけで、「五山の送り火」当日の8月16日はたいてい出勤してました。だいたい帰りが遅くなるし、早く終わっても「送り火渋滞」が終わった頃に帰るので、この年齢になるまで送り火を見たことがなかったのです。

というわけで、夕暮れ時からご近所の嵐山へ行き、日帰り温泉につかり、帰りに灯篭流しや送り火を見ようとぷらぷらと出かけてみますと、中之島公園の川沿いには早くも人がびっしり。すでに自動車通行止めになっている渡月橋の欄干沿いにも人が隙間なくびっしり。うちまで歩いて帰れるとはいえ、帰りに渡月橋を渡れるのかと心配しながら温泉につかっていると、突然猛烈な雷雨。いやはや、屋根のあるところに居てよかった、川沿いや渡月橋にいた人たちはお気の毒と私は呑気に温泉で過ごしておりました。

雨上がりに中之島公園に行ってみると、灯篭流しをやってるやってる。雷雨のおかげで人は若干減ったような・・・・・

観光宣材写真なんかで見ると川いっぱいにハデに灯篭を流しているように見え、川にこんなに流して灯篭を回収できるんかいな?と思ってましたが、実際は下写真のように川の隅に護岸で作った100mプールのようなところで灯篭を流しているわけで・・・・・・

下流側にある、貴船の川床みたいなところでおっちゃんが必死で灯篭を回収してました。嵐山の灯篭流しは会場で卒塔婆を書いて、下写真のようなところでお参りをして(コロナ前はお焼香をしていたそうです)右の木箱に入れると、卒塔婆を灯篭に乗せて流してくれるシステムになっています。

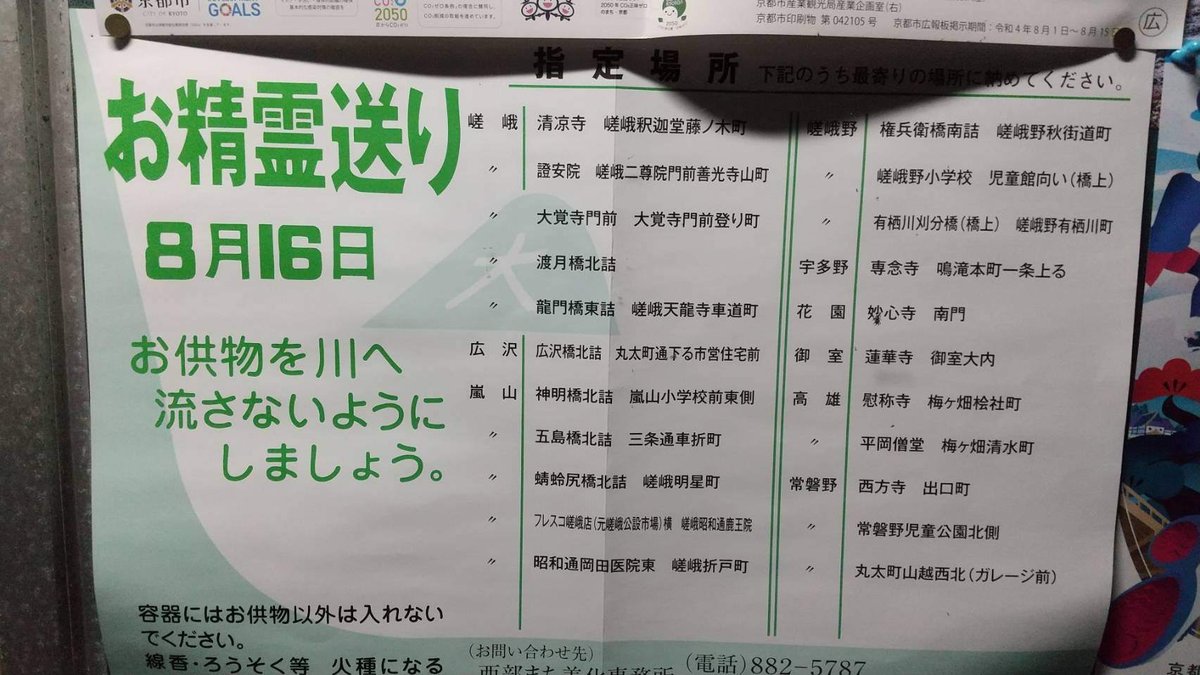

灯篭流しは京都に限らず、昔からお盆にうちへ帰ってきたご先祖の霊を送るために、お供え物や灯篭を川に流す行事でしたが、海や川の汚染につながるため中止になったところも多く、現在行われているところも、嵐山のように灯篭と卒塔婆のみを流して、おっちゃんがすぐに回収するような対応をしています。では、お供え物はどのように処分しているのでしょうか?

京都市では8月16日に限り、午後にお供え物ゴミの特別回収があります。さすがは京都! うちのご近所でも下写真のようにたくさんのお供え物が集められていました。

さて、「五山の送り火」ですが、これもご先祖の霊を送るための宗教行事です。京都では、お盆前に六道珍皇寺や千本ゑんま堂など、地獄から現世へ帰ってくることができる井戸のあるお寺で迎え鐘を鳴らしてご先祖の霊を迎えに行き、16日に送り火を焚いて帰っていただくことになっており、ハデな送り火として五山の送り火が焚かれるわけです。今年は3年ぶりにちゃんと開催されるわけですが、宗教行事だし、ご先祖の霊に迷わず帰っていただきたいしということで、実は昨年と一昨年も規模を縮小して行われていました。規模を縮小ってどういうこと? と思われるでしょうが、「大文字」は点1つ、「鳥居形」は点2つというように、松明を点に凝縮して点灯されていました。

歴史的な起源はよくわかっておらず、一説には平安時代から行われているとされています。建物が木造であり、戦や大火で街が焼けてしまうと山の木を切って建物を作って再興していた時代、京都やその周辺の山はほとんどが「ハゲ山」であったとされ、それゆえに山で「人文字」のようなことをするといった独特の文化ができたと考えられているそうです。

それでは、嵐山から見た「大文字」と「鳥居形」を見ていただきましょう。猛烈な雷雨のおかげで空気が澄んでおり、嵐山から距離的に離れている「大文字」もくっきりと見えましたよ。

すみません。私の写真の腕前のせいで、ピントが合いません。実物の美しさをお伝え出来ないのが残念です。(一説にはテレビで見るのが一番だとも・・・・・・)

以上、京都の8月16日の様子をお伝えしました。ではまた。