二十四節氣って……?

やぁ、いらっしゃい。

「いつも『二十四節氣』って書いてるけど、それって何?」って?

あ〜… 話してなかったかね?

じゃぁ、今日は『二十四節氣』を話すさね。

「二十四節氣は太陽暦」って話

旧暦って言われるモノは、よく「月の動き(太陰暦)」だけで決まるように思われるんだが、ホントは「月の動き」と「太陽の動き(太陽暦)」(実際は地球が動いてるけどね)との組み合わせ(太陰太陽暦)さね。

「月の動き」だけで暦を決めると日にちは分かりやすくても、太陽と関係なく決めるもんだから暦と実際の季節がズレちまうのさね。街中で暮らしてる分には そんなに困った事にならなくても、農作業とかするには大問題さ。

太陽と関係なく決めてズレてる訳だから「太陽の動き」を使って季節の目安が考えられた。太陽を地球が一巡りするのが一年、それを24に区分けして 季節の目安『二十四節氣』さね。

『二十四節氣』は、紀元前3~4世紀 中国の戦国時代に黄河の中流域で考えられた季節の目盛りらしいんさね。

「中国で作られた目盛りを日本で使ったらズレるんじゃないか?」って?

アハハ、太陽の動きから作られた目盛りだからね、目盛りを表す言葉はズレる事もあるだろうけど、目盛りを数字(度数)にしたら変わらんさね。

『二十四節氣』は時計の文字盤

お次は『二十四節氣』の目盛りの付け方の話をしようさね。

1844年に太陽の黄道(通り道)上の位置で春分点から15度ずつ移った24個の点が『二十四節氣』とされてて、その点を通った瞬間を含む日が『二十四節氣』の日であり、各節氣の期間の始まりの日となってるんさ。

それまでの『二十四節氣』は、太陽の動きを観測する事で決められてたらしいさね。

とは言っても、太陽を直接見て…ってのは無理がある。じゃぁどうしたかって、影 を観測する事で太陽の動きを観測したのさ。

小学生の頃とかに「日時計」ってやらなかったかい?あれを使ったのさね。

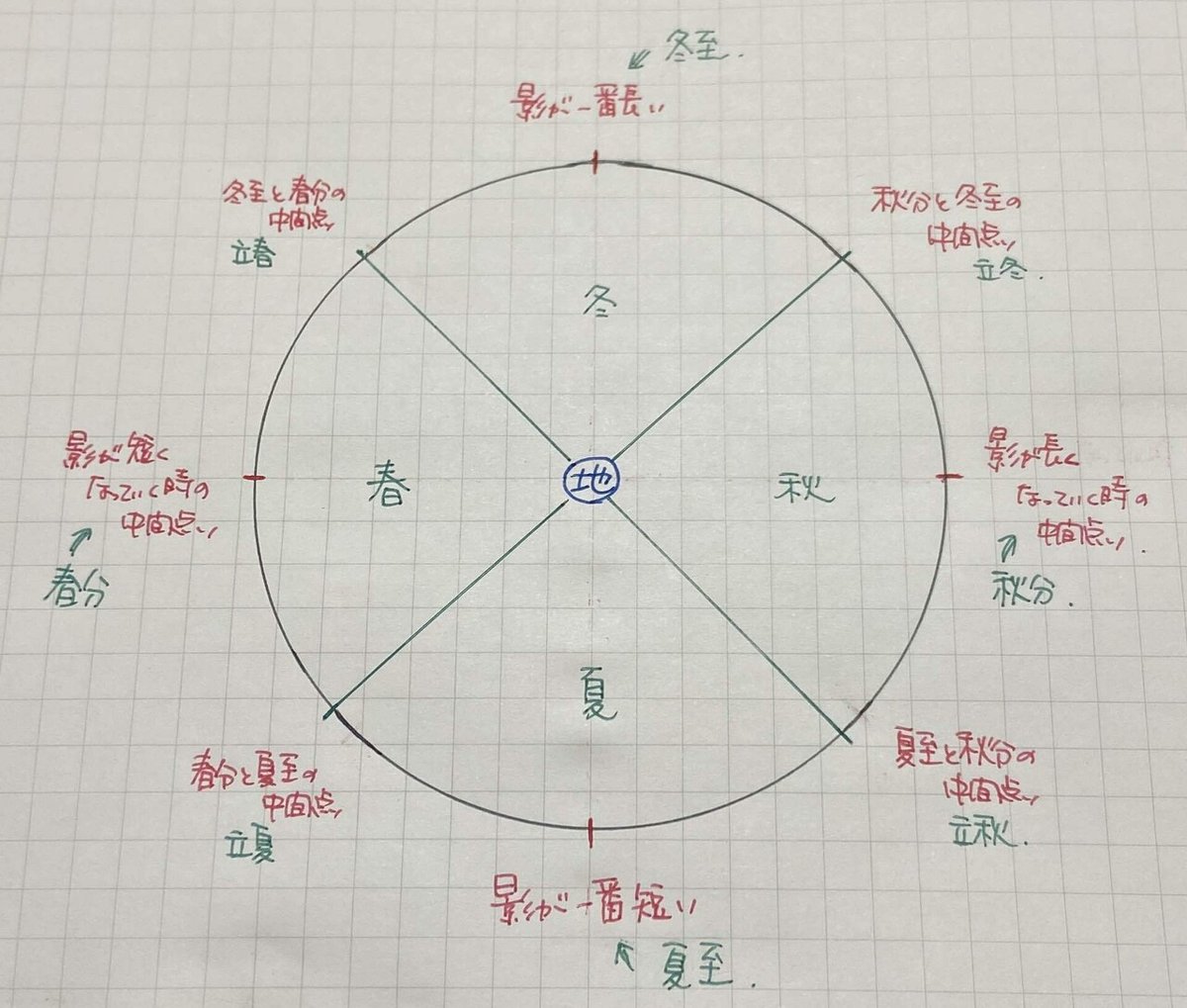

影が「1番長くなった日」が 太陽が1番低い位置を通った日で、「1番短くなった日」が 太陽が1番高い位置を通った日。この二つが大きな目盛りの「二至(にし)」、冬至と夏至さね。

で、その「二至」の中間点を通る日が年に2回、影が短くなっていく時と長くなっていく時にある。それが「二分(にぶん)」、春分と秋分さね。

「二至」「二分」それぞれの中間点が「四立(しりゅう)」の 立春・立夏・立秋・立冬、これで目盛りが八つ。

それぞれの間を3等分して季節に合う名前を付けたら、地球が太陽を一巡りする1年を24分割した『二十四節氣』の出来上がりさね。

氣温とか 氣候とか そういうモノで決めてある訳じゃぁ無く、太陽の位置で決めてあるモノだから、細長い地形の日本じゃ季節に合わない名前になってたりもある訳さ。元々、中国で付けられた名前だしね。

「季節に合わない」って思うよりも、時計の文字盤の数字のように「1年を24個に区切った記号」って思う方が 日々楽しめると思うさね。

一応、日時計での観測の仕方も伝えとくかね。

地面に限りなく水平の平面を作る。

↓

そこに絶対に動かない石柱などを立てる。

↓

その石柱の中心から真南に線を引く。

↓

石柱の影の先端と南北の線が重なる位置を、

一年間毎日正確に記録する。

真南を知るには、

水平面に立てた 石柱を中心として、石柱の影と接する程の大きさの円を地表に書いておく。

↓

午前と午後に1日に2回、影が円と接する。

その接点を結ぶ線が必ず東西になる。

↓

東西となる線に直交する線が南北になる。

地道な作業さね。

今はネットや本で簡単に調べられる事を思うと、ホントに頭がさがるさね。

さて、そろそろお開きとしようさね。

春分(太陽の視黄経 0度)の前に『二十四節氣』の事が話せて良かったさね。ありがとさん。

じゃぁ、また寄っとくれ。