短編アニメ『エフェメール』におけるDaVinci Resolveの活用 | OMACHI

高知県のアニメスタジオ、スタジオエイトカラーズと共同制作した短編アニメ『エフェメール』にて、映像編集アプリDaVinci Resolve(以下DR)を活用したので、本記事で事例を紹介いたします。

アニメ業界ではDRの活用事例はまだまだ少ないかと思います。導入を迷っている方や検討している方の参考になれば幸いです。

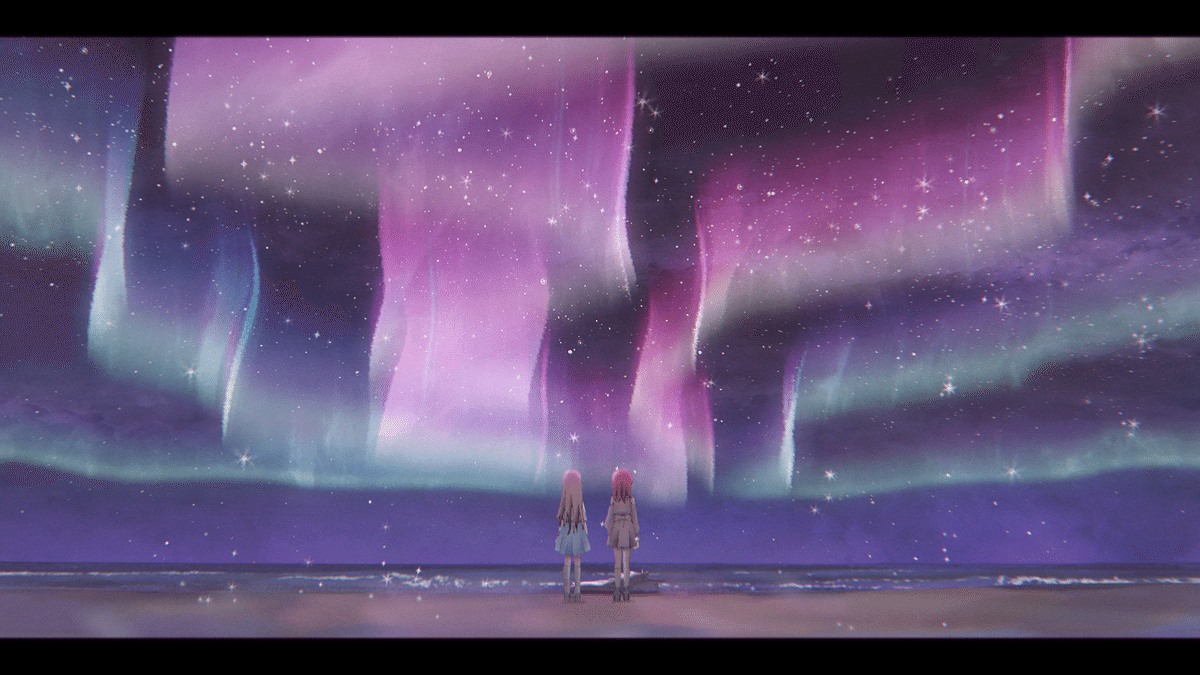

短編アニメ『エフェメール』

『エフェメール』はイラストレーターの旧都なぎさんに原案、コンセプトアートに参加していただき、旧都さんの世界観をアニメで表現した作品です。旧都さんのYouTubeチャンネルにて公開中ですので、よろしければご覧ください。

DaVinci Resolve何に使った?

DRは編集、カラーコレクション、VFX、モーショングラフィックス、オーディオポストプロダクションをひとつのソフトウェアに融合したソリューションです。

各機能はメディア/カット/エディット/Fusion/カラー/Fairlightとページごとに分かれています。これらのページはDRという一つのアプリ内で使用できます。

本作品ではDRを以下の作業、工程に活用しました。

プリビズの編集

ビデオコンテ編集

オフライン編集(カッティング)

Fusionでエフェクト制作

オンライン編集

カラーグレーディング

ムービーチェック

OMACHIは本作品におけるDRを中心としたシステムの構築、編集などを担当しました。

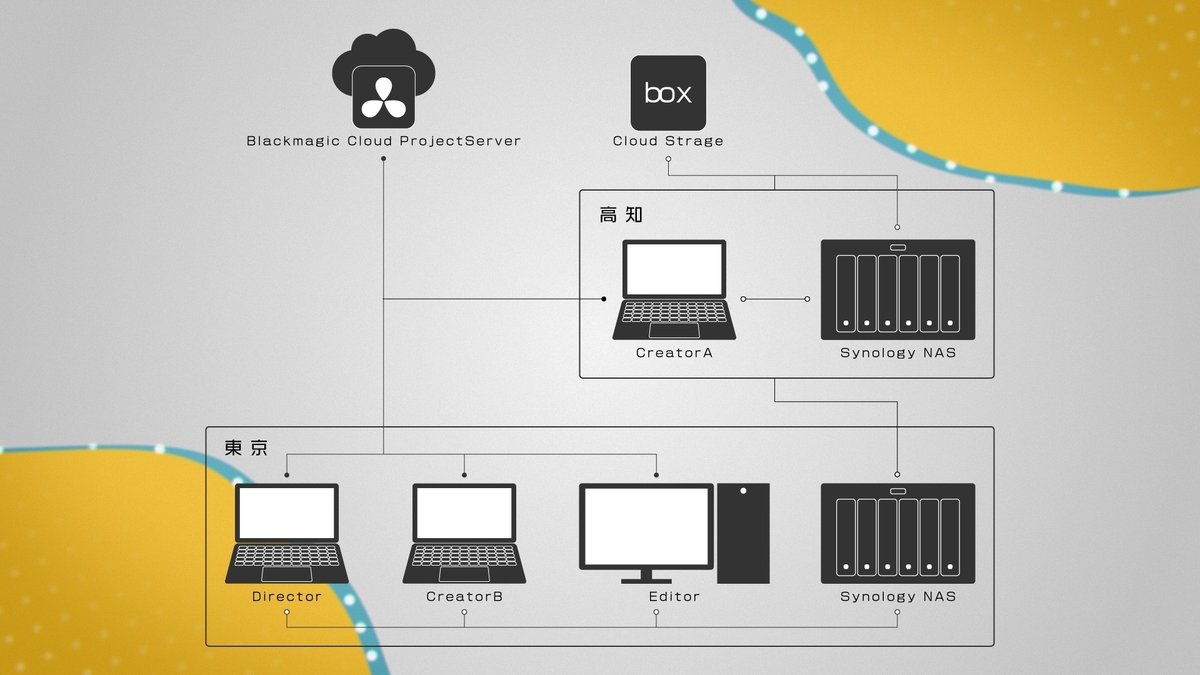

クラウドコラボレーション

本作品ではプリプロ段階からDRを活用していますが、クラウドコラボレーション(共同編集)機能によって大部分が支えられていました。

DRは、プロジェクトをファイルではなくデータベースで管理しています。プロジェクトサーバーを立てることで複数人でのコラボレーションが可能となり、複数人で作業をする場合にプロジェクトファイルをやりとりする必要がなくなります。

最近ではBlackmagic Cloudサービスを利用し、クラウドにプロジェクトサーバーを構築することで、リモート環境でもコラボレーションが可能となりました(月5ドルほどの課金が必要)。

クラウドプロジェクトサーバーによってタイムラインを複数拠点、クリエイターと共有することで定例チェックやカッティング作業を一箇所に集まることなく行うことができました。

実際の例としては

監督がチェックを兼ねて成果物をタイムラインに配置

エディターが定例チェックや編集作業時のオペレーション

色チェックなどの終盤のチェック時は監督とエディターはスタジオの編集室に集まりつつ、高知や外部のクリエイターはオンラインラッシュシステムで確認

といった具合で、マシンや作業場所に縛られることなく作業しつづけることができました。

コラボレーション機能を使うには、以下の2点が必要となります。

参加者が全員アクセスできるプロジェクトデータベース

共有ストレージ

本作品ではクラウドデータベース、Synology NASのファイル同期機能を使用することで上記の要件をクリアしました。システム概要図は画像の通りです。

Blackmagic Cloudには有償のクラウドストレージ機能もありますが、スタジオでは元々他社のクラウドストレージとSynology NASを使用しているためそれらを活用しました。

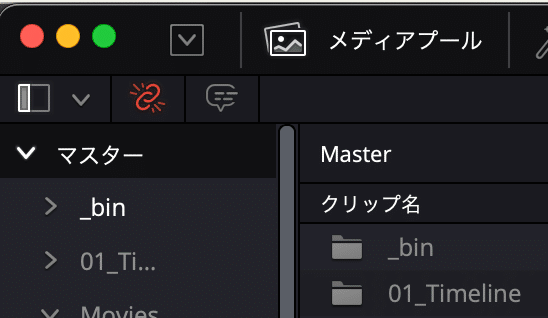

ストレージを共有する際の肝は、「フォルダツリーがすべてのマシンで一致すること」です。プロジェクトのフォルダツリーが一致していれば、ボリュームラベルやルートフォルダの違いはフォルダマッピング機能で吸収が可能です。実際にはメディアプールの左上にある鎖アイコン(リンク切れファイルがあると赤くなる)からリリンクをすることで、勝手にマッピングしてくれるので特別難しい操作は必要ありません。

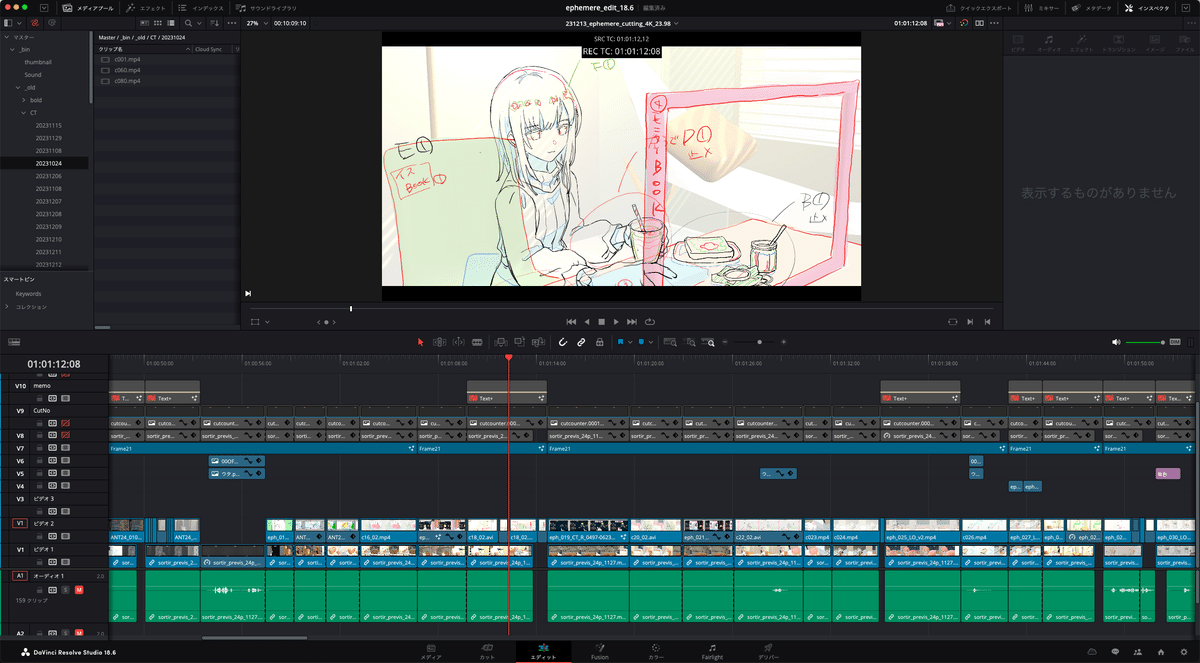

オフライン編集

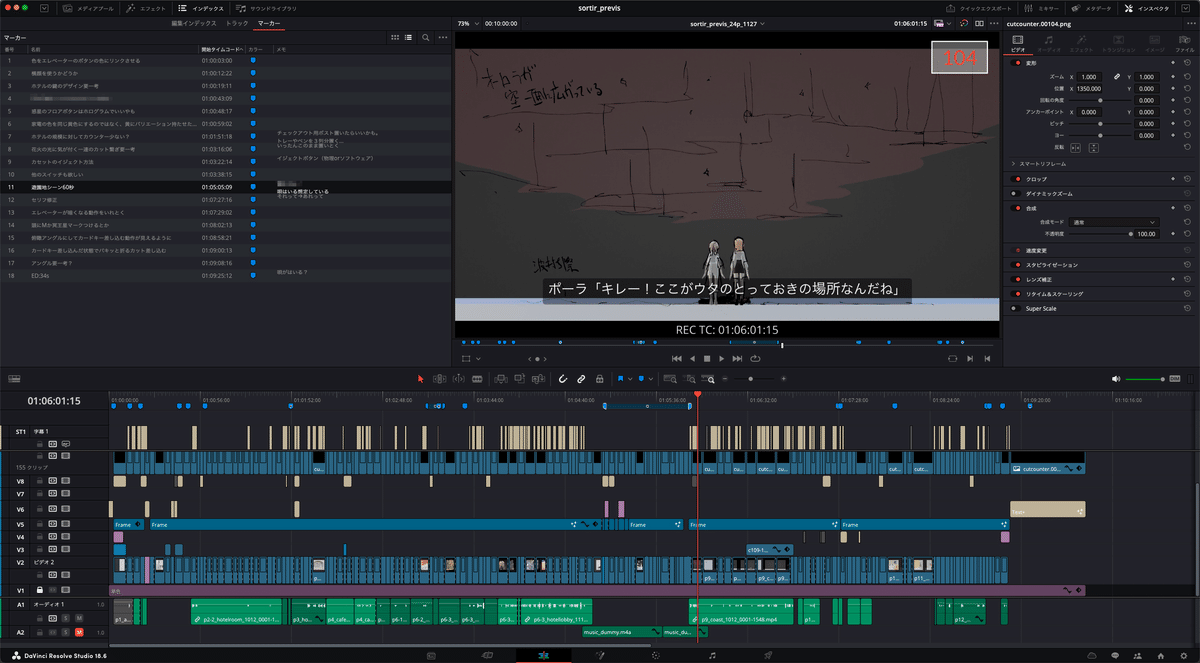

プリビズやビデオコンテの段階からDRのタイムラインを構築することで、尺間やカットの繋がりの確認を早い段階から行えました。余談ではありますが、本作品では紙のコンテからスタートしておらず、3DCGを使用して監督が仮レイアウトを切ってタイムラインに並べることでビデオコンテを作成していました。

プリビズ、コンテはDRのタイムラインで確認をとるようにしていました。MTG時にでたフィードバックはマーカーのメモにまとめていました。なお、マーカーをまとめて見られる「編集インデックス」では3点リーダー >「編集インデックスの書き出し…」でマーカーをCSV形式で書き出すことができます。

ある程度線撮素材が揃ってきた段階でカッティング作業を行いました。DRの原点はカラーコレクションツールですが、エディット作業も他社性NLEアプリと遜色ない作業が行えます。

タイムコードが2つプレビューに表示されていますが、これは23.976fpsのものと、実時間を示す29.97DFのものを表示しています。その方法についてはこちらをご参照ください。

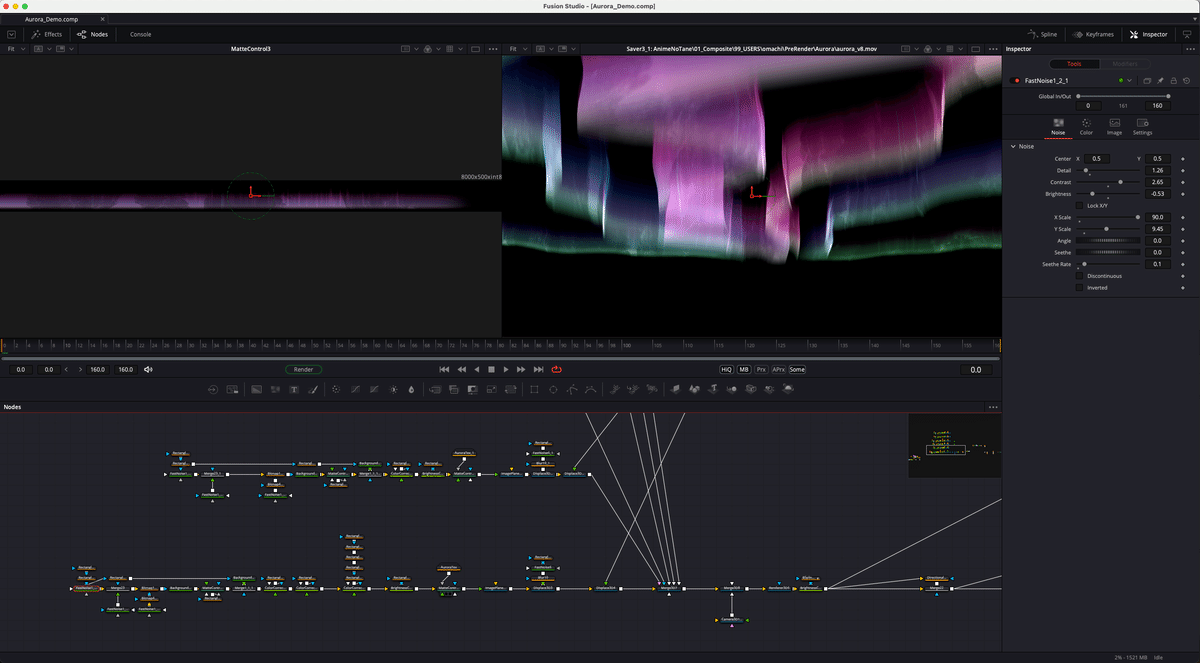

Fusionによるエフェクト作成

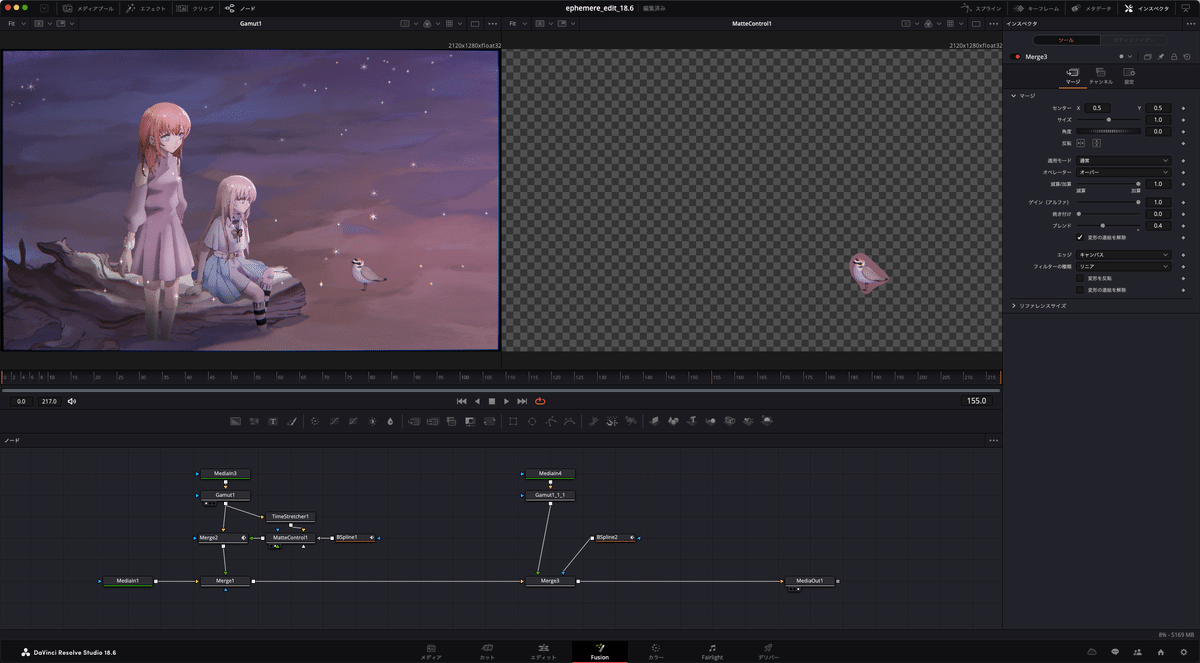

DRにはノードベースでコンポジット作業ができるFusionページがあります。本作品ではエフェクトの作成やオンライン編集で使用しました。

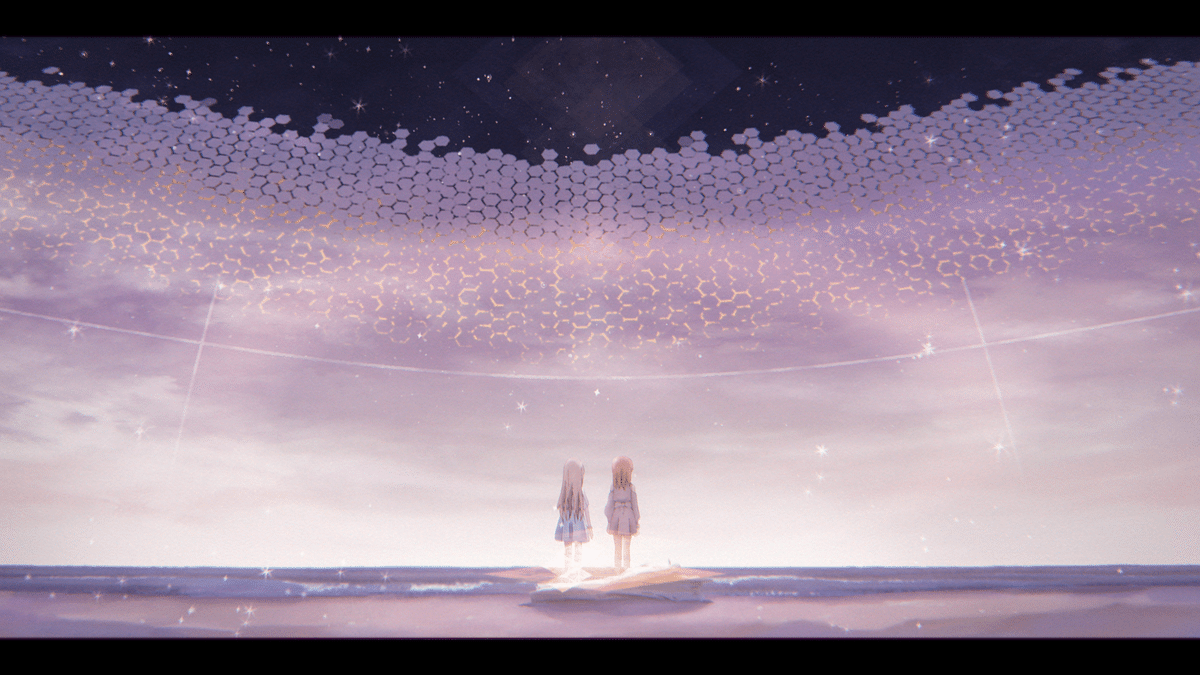

作品中盤の海辺のシーンのオーロラや天候ドームのマット素材をFusionで作成しました。

エフェクト作成ではDRに組み込まれているFusionではなく、単体版のFuisonを使用しました。エフェクトの作り方を考えながら作業していたため、動作が軽快な単体版を選びました。

ノードベースのコンポジット作業では、ツールの再利用やプリセット化などを容易に行えました。オーロラではディスプレイス(歪み)の元となるノイズツールを複数のディスプレイスツールに使用したりしています。

またFusionは3D機能もDCCツールのように扱うことができます。帯状の縦縞ノイズを3Dに持ち込み、ベンドやディスプレイスでオーロラのような歪みを3D的につけました。

なお、今回は撮影作業自体はAfterEffects(AE)で行なっているため、セルやBGとの馴染ませはFusionから書き出した連番素材をAEに持ち込んで行いました。

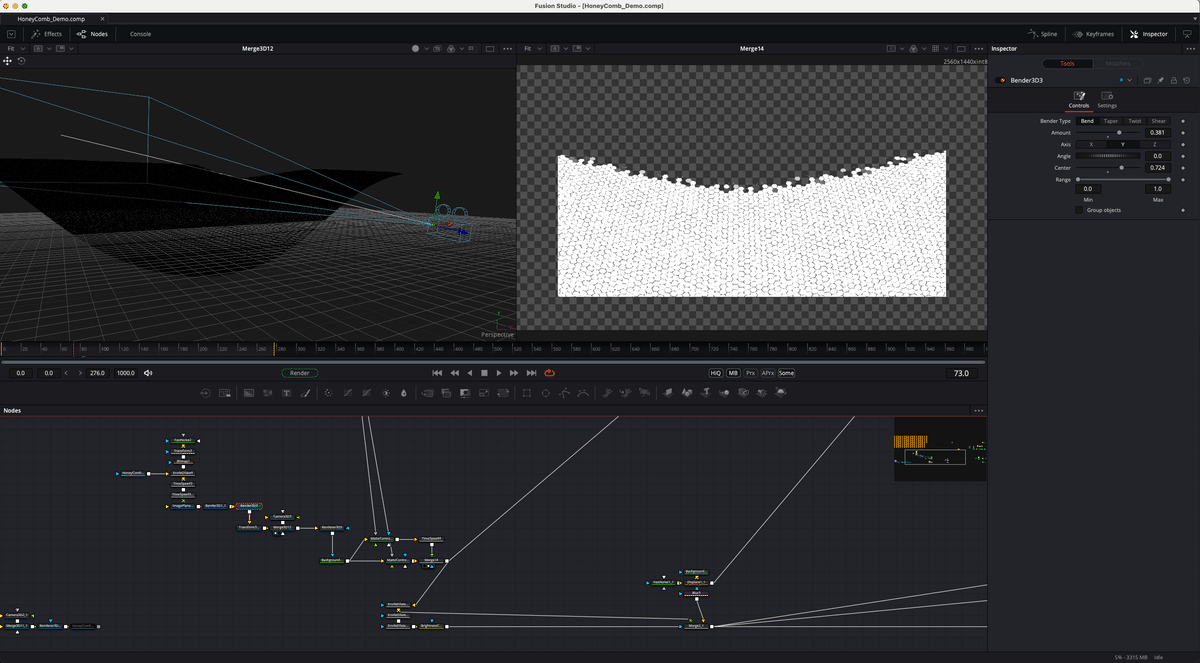

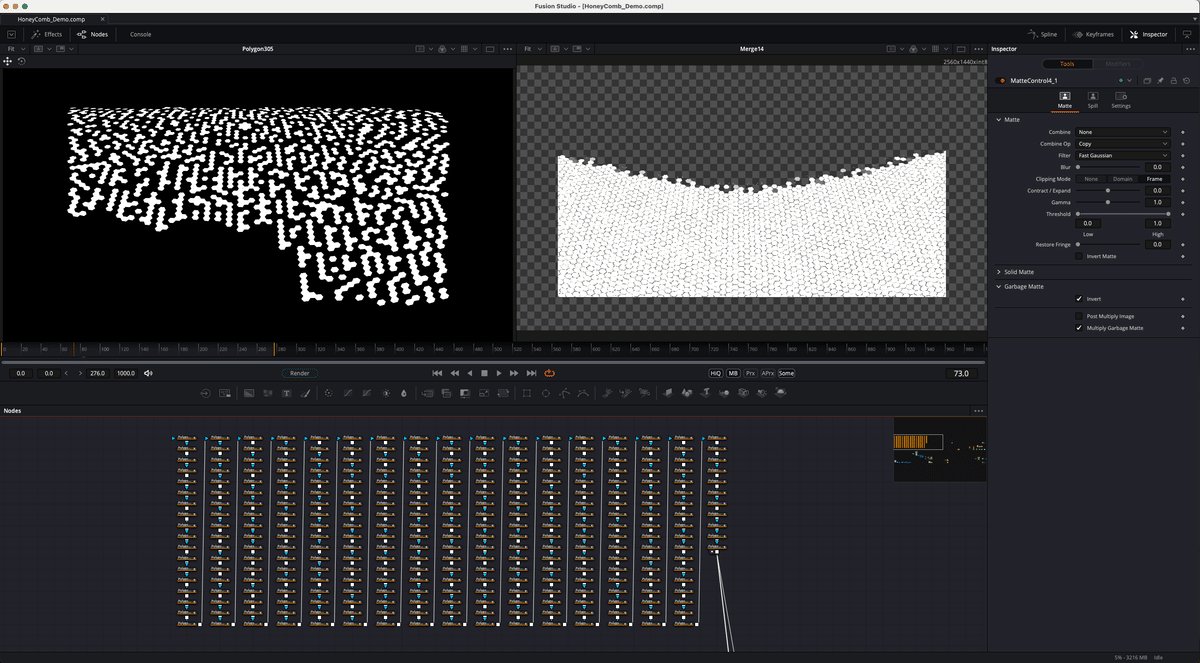

天候ドームのタイル素材は3D空間でDuplicate 3Dツールを使用して作成しました。

ただ複製をしてハニカムタイルを作るだけでは、タイルの増え方にランダム性がないため、Polygonツールでマスクを300個ほど作成し、タイムオフセットをかけてランダム性を後付けしました。

Fusionの詳しい紹介、解説についてはOMACHIが過去に書いたVookの記事がありますので、よろしければご参照ください。

オンライン編集

アニメ制作では納品前にV編という工程があります。オンライン編集(縦編集)、バンディングやハーディング(パカパカ)のチェックおよび修正、テロップマージンの確認などを行い、納品フォーマットに落とし込む工程です。

本作品ではV編はハーティングチェックなどの「納品に適しているか」、「納品フォーマットへの落とし込み」のみをポスプロへ依頼し、それ以外はDRを使用して自社で行っています。

アニメを制作していると、口パクなどのタイミングがずれてしまうことがどうしても発生するかと思います。本来前工程に戻して修正やリテイクをすべきですが、納品直前でそうも言っていられないこともあります。

Fusionページではマスクを切って部分的に切り出したり、静止フレームの作成、口パクループ素材の作成ができるため、部分的にタイミングの修正を行うことも可能です。

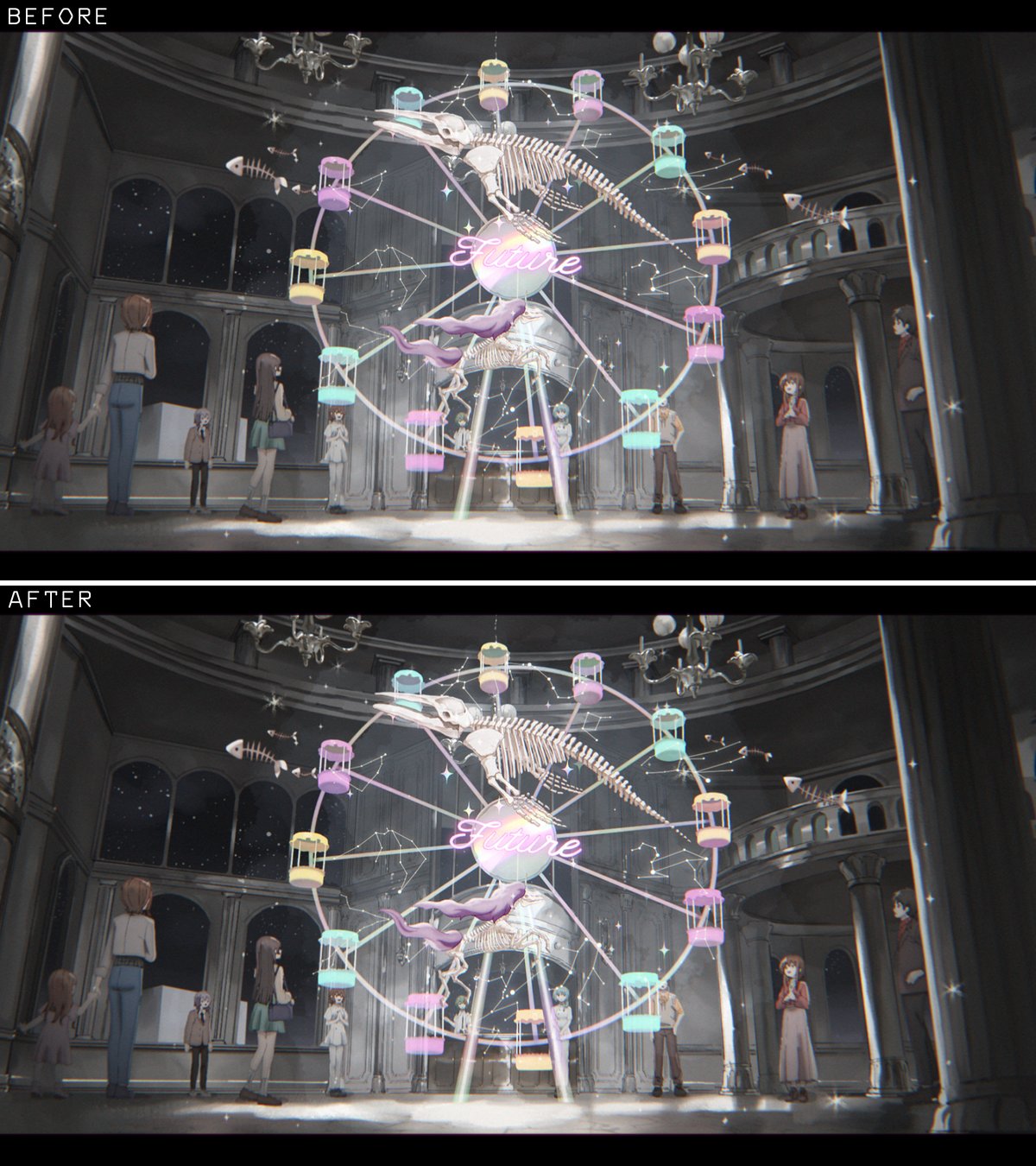

画像では、鳥の動きがカラーで見ると多く感じてしまったので、2回ある跳ねる動作のうち1回を止めに修正しています。

その他にも、撮影上がりの複数のTakeを組み合わせる作業などもカットによっては行なっています。

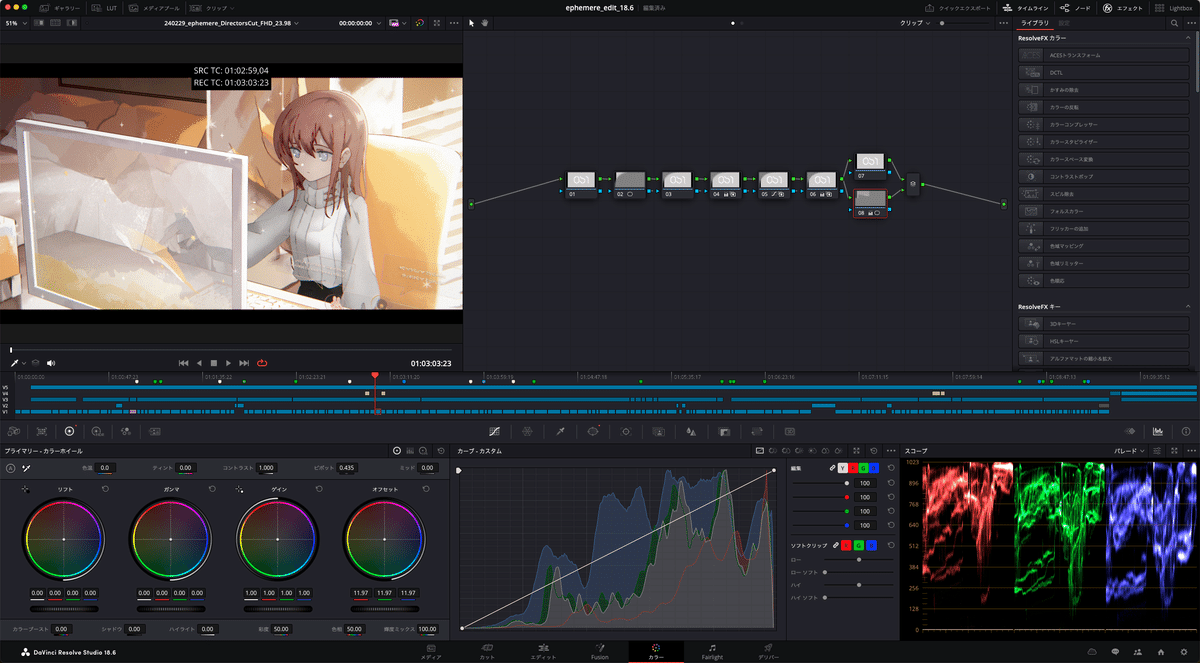

カラーグレーディング

カラーコレクション、グレーディングはDRの最も得意とする作業です。

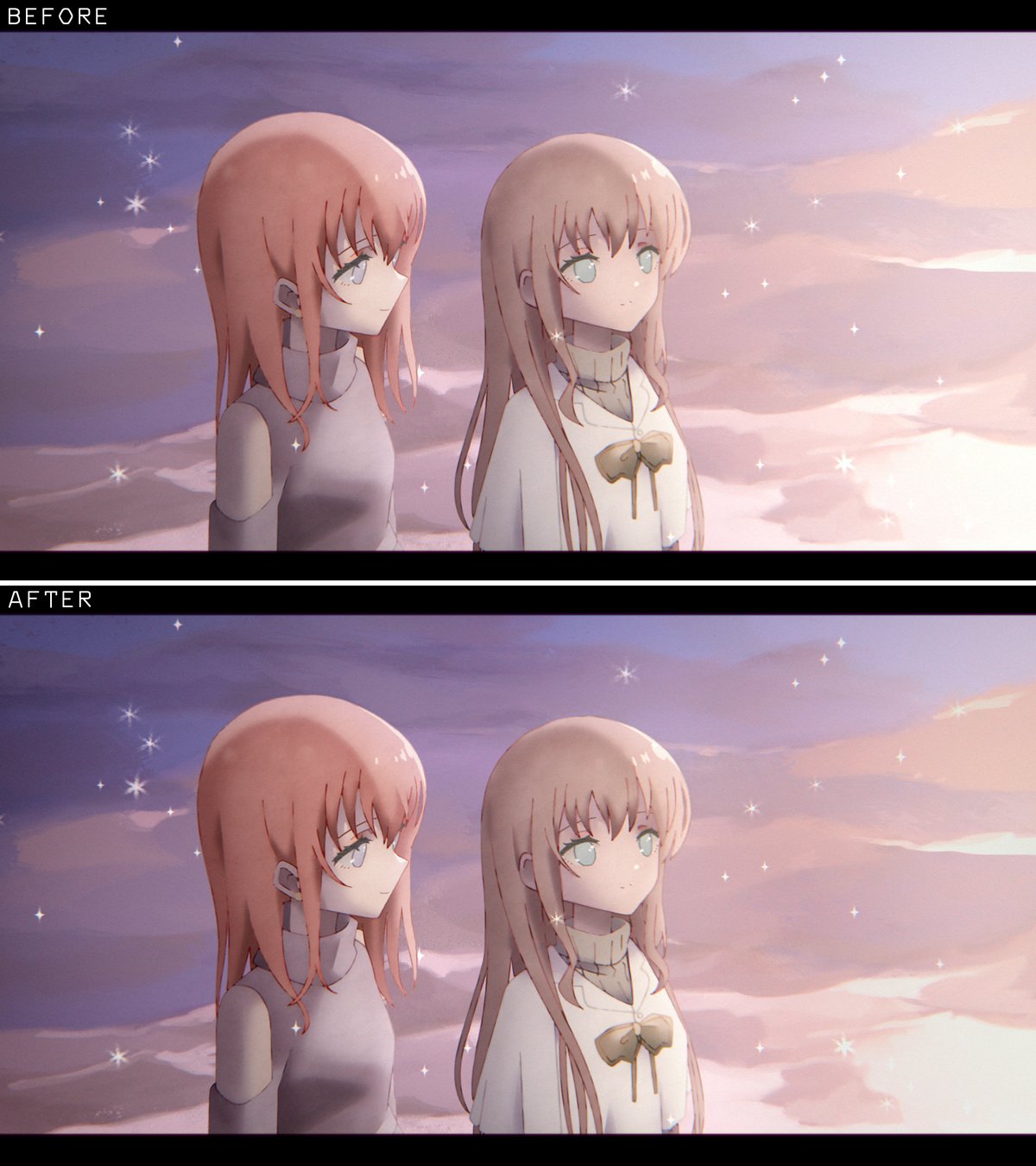

今回はクオリファイヤやパワーウィンドウ(マスク)などで特定の色やエリアを抽出し、カラーホイールやカーブで色や彩度の調整などを行なっています。

色彩設計や美術の段階でほとんど色は完成しているので、極端な色変更は行わず、カット間の色のばらつきを平したり、コントラストやディフュージョン効果の調整などをメインに行いました。

なお、カラーページもFusion同様ノードを組んで調整を行います。1つの項目につき1つのノードを割り当てるようにすると、微調整がしやすいのでオススメです。

DaVinci Resolveの良い点

DRを個人的に使い始めたのは2019年頃からですが、今回の制作で改めて以下のメリットを感じました。

使いやすいUI

有償版は無償でアップデートができる(買い切り)

ポスプロ工程を一貫して扱える

チーム作業が容易にできる

魅力的なハードウェア

DRには膨大な機能があり複数のページもあるため扱うことが難しそうに思えますが、全てのページでUIに一貫性があり、操作自体もそこまで難しくないため、映像に対する基本的な知識があればすぐに扱えるようになります。

OMACHIはDRの認定トレーナーでもあり、実際にアニメスタッフにレクチャーを行うことも少なくありませんが、ほとんどの人が数日のレクチャーで基本的な作業を行えるようなりました。

また有償版は¥49,980-(税込。2024/6/25現在。ドル円レートで変動します)で購入できますが、一度購入すれば将来的なアップデートを無償で行えます。1ライセンスで2台まで起動することもできるため、スタートコストこそかかりますが、長い目で見ればライセンスにかかる費用をかなり抑えることができます。

無償版を使っているユーザーとの共同編集も可能なので、コストコントロールもしやすいかと思います。

おまけ: Noovo編集室の機材構成

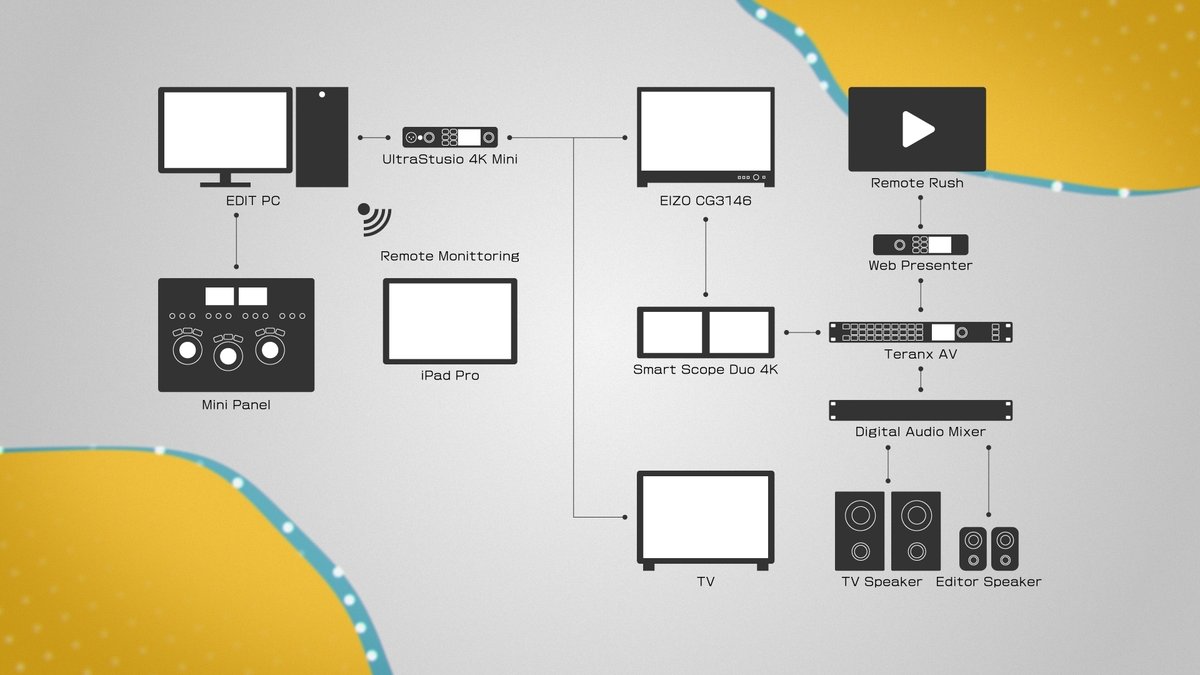

最後に弊社の編集室の機材構成を簡単に紹介します。

DRの入っている編集機からUltra Studio 4K Miniを通して、SDIでマスターモニター(EIZO CG3146) / HDMIでテレビに映像信号を送出しています。

波形モニター(Smart Scope Duo 4K)は映像信号を各種波形でチェックができるモニターです。マスターモニターのスルーアウトを入力しています。

波形モニターの後段のコンバーター(Teranex AV)で24p -> 30pに変換し、エンコーダー(Web Presenter ※現在はTeradek Prism 4Kを使用しています)でオンラインラッシュサービスにストリーミングします。

デジタルオーディオミキサーはSDIで入力された音声をアナログに変換しつつ、出力系統ごとに遅延を加えてモニターの描画遅延に音声のタイミングを合わせています。

カラーパネル(DaVinci Resolve Mini Panel)は、なくても問題ありませんがあるとカラーグレーディングの作業効率が飛躍的にあがります。廉価版のMicro Color Panelでもかなり作業効率があがるため、予算がない場合でもMicroの導入をオススメします。

また、最近のDRはネットワーク経由でPCやiPhone/iPadに映像を送出する「Remote Monitoring」という機能があります。この機能を使って、iPad Proで映像の確認ができるようにもしています。iPadをマスターモニターとして使うわけではないですが、近年はiPhone/iPadで映像を視聴する人が大多数なので、iPadでチェックができるようにしておくことも大事だと思います。

Noovo編集室が気になった業界関係者の皆様におかれましては、箱貸などしているのでぜひ一度弊社までご連絡いただけますと幸いです。

以上、『エフェメール』におけるDaVinci Resolveの活用事例を紹介いたしました。

それではまたの機会に。

OMACHI