2005年3月、バンコク→南インド→カトマンズに飛ぶの巻

先日書いた記事はロックがテーマだったので、ロック=岩という安易な発想で何か岩の写真を記事に使ってやろうと思い立ち、今から約20年前の2005年に南インドで見た不思議な岩のことを思い出して、久しぶりに当時の写真を眺めたのだった。そこで今回はそのときの旅のことを書くことにした。当時の人類はまだいわゆるガラケーを携帯しており、高画質カメラ付きのスマホなどは文字通り10年早い状況だったが、自分は父からお下がりでもらったコンパクトデジカメを持ち歩いていて、けっこう綺麗な画質の写真が撮れていたのである。

インドに行く前にタイのバンコクにも行った。出発前の自分はたしか早朝の出発直前まで仕事が片付けられず、一睡もしていない状態でバンコク行きの飛行機に乗り込み、へとへとに疲れていた。到着したホテルの部屋は薄暗く古ぼけていて、初っぱなから気分がずどんと沈み込んでしまったが、夜になって食事のためにとりあえず外出して少し歩いたら、色とりどりの看板がきらめくとても楽しそうな街が出現して、一気にテンションが上がった。

事前に何も調べていなかったが、そのホテルはバンコク随一の屋台料理が楽しめる地域、チャイナタウンのすぐ近くだったのだ。

もちろん何軒かはしごしてタイラーメンや焼き鳥などを食べて大満足、コンビニでシンハービールを買って飲み飲みホテルに戻り、その後のタイ旅はスコータイ、アユタヤと回って本当に楽しかった。あれ以来タイには行っていないけど、また行きたいなあと時々思い出す。

タイを離れて、インドに向かう。まずは、南インドへの飛行機が出ているムンバイに着地して、そこで一泊。

ちょっとした運命のいたずらで、この街に8年住むことになるとは当時まったく想像もできなかった。写真に写っているクラシックなデザインのタクシーは、ムンバイで暮らすようになってからもしばらく普通に走っていたけど、やがて老朽化のためタクシーとしての使用を禁止されて姿を消した。

ムンバイから飛行機に乗り、南インド・タミルナードゥ州の州都チェンナイに降り立ち、60キロ南のマハーバリプラムへ。ベンガル湾に臨む海沿いの古都である。

マハーバリプラムには世界遺産の石窟寺院や岸壁彫刻などの建造物群があって、ギラギラ照りつける日差しの中、眺めて回った。

海風に侵食された彫刻群は角が取れてコロコロと丸っこく、全体に可愛い印象で見るのが楽しかった。そして、かの不思議な巨岩、通称「クリシュナのバターボール」も海岸寺院のすぐ近くにあった。

直径が約10メートルあるという巨大な岩が、斜面の途中でバランスを保ったまま頑として動かずにいるように見える。象に引っ張らせても動かなかったという逸話はパッラヴァ朝時代、7世紀に在位した王の命によるものらしく、少なくともその時代からは存在していることになる。「クリシュナのバターボール」という通称の由来については、以下のように言われているようだ。インド神話はいつでもスケールが壮大なのである。

ヒンドゥー教を代表する神様、クリシュナ神がバターボールが大好物だった事から、食べていたバターが飛んできて、この岩になったと言われています。

https://www.travel.co.jp/guide/article/6533/

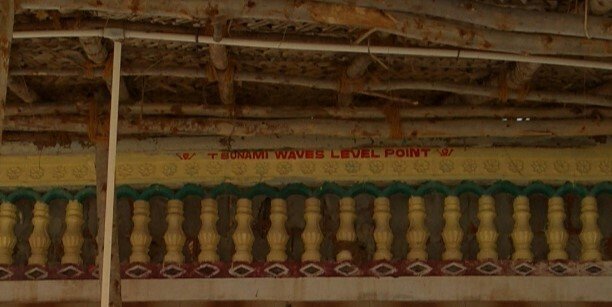

この地を訪れたのは2005年3月だったが、実は前年の暮れ、2004年12月26日にスマトラ島沖地震が発生、ここも大津波の被害に遭っている。2011年3月11日の東日本大震災に先立ち、21世紀の世界にツナミの猛威を知らしめた、マグニチュード9.1の巨大地震だった。海岸はそんなことをほとんど感じさせないのどかな光景を取り戻していたが、津波襲来の爪痕も確認できた。

高さ3メートルを優に超える、こんな高いところまで水が来たのだ。

普段はこんなにのどかなビーチなのに。

マハーバリプラムを見た後、また飛行機に乗り込んで今度は北に向かう。インドの北に国境を接するネパールの首都カトマンズに行ったのである。当時はネパールに縁を感じていて、カトマンズに留学の形で渡って2年ぐらい住もうとしていた。今回のカトマンズ行きの目的はその下見だった。

ちょうどそのときは色粉と水かけの祭り、ホーリー(Holi)の時期で、自分もオートリクシャに乗車中に水の入った袋をぶつけられたりした。留学先として考えていた音楽学校を訪問したり、お寺を観光したり、知り合いを訪ねたりして、日本に戻った。

中には経文やマントラが仕込んであり、1回転させるとそれを1回唱えたことになる。

先ほど書いたように、次の年に東京を離れて渡った先はカトマンズではなく、ムンバイだった。ネパール行きの準備を進めていた矢先に、国情に大きな変化があって、統治者だった国王が主権を国民に返還し、ネパールは王国から国民主権の国に変わることになる。2006年前半には、ネパール共産党毛沢東主義派(マオイスト)の呼びかけで全国的な大規模ストライキが行われたりと情勢が混沌としていて、内戦が激化するのかどうなるのか読めない状況だった。その年の夏に日本を出ることには決めていたので、最後の最後になって行き先をカトマンズからムンバイに変え、どうにかこうにか住居や留学先も決まってインド生活が始まるのである。結果的にはムンバイで良かったと思っている。2年滞在のつもりが8年になり、あれやこれやでお金もずいぶんと浪費してしまったが、本当にかけがえのない経験が得られた。