【2010】Graviton【#電子楽器 #音楽】

なぜ、Gravitonを作ったのか?

平沢進の音楽に出会ったのは私が筑波大学の学生だった頃、2008年頃のことだ。ちょうど、P-MODELの「フ・ル・ヘッ・ヘッ・ヘッ」を友人がカラオケで歌っていたのを聞いて、こんな奇妙で前衛的な歌を歌うアーティストが存在したのかと衝撃を受けた。

そして、その友人に紹介されるまま私はP-MODELと平沢サウンドを聴きあさり、その心地よい電子音と「訳がわからない」としか言いようがない独特すぎる音楽世界に没頭した。そして、当時全盛期だったmixiの平沢進コミュニティのオフ会に参加し、P-MODEL時代から追っかけていたというコアなファン層との交流を持ち、平沢進がいかに時代に先駆けて様々な前衛的なライヴ活動を行ってきたかを知るようになる。

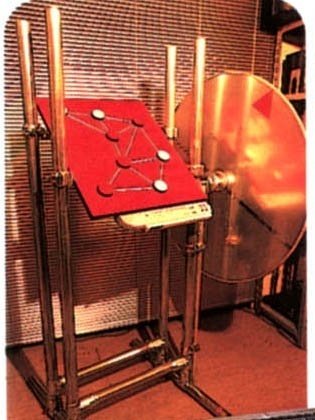

その一つが「LIVE SOLAR LAY」であり、その中に登場する奇妙な楽器の一つが「Graviton(グラヴィトン)」である。余談だが、このライヴはつくば万博記念公園で2001年に開催された。ちょうど、通っていた筑波大学からもつくばエキスプレスを乗り継いで二駅先、ご近所である。

(Gravitonの演奏風景は1:00頃から)

この、単管パイプに板を取り付けただけという無骨なデザイン。ボタン8つが独特な配置をしているというシンプルなインターフェース。円板についた自転車のハブダイナモの電力で動かすという独特の起動方法。すっかり心酔してしまった私は、

「Graviton、ほしい!」「私もつくば万博記念公園で平沢進のLIVE SOLAR LAYごっこがしたい!」

という思いを抱くようになった。

そして折りしも、ちょうど乗りこなしていたブリヂストン製の自転車が壊れてしまっており、その自転車の前輪にはハブダイナモが付いていたのだ。

「Graviton、ほしい!」が、「Graviton、作れんじゃね?」に変わった瞬間だった。

目標・価値・実現方法

目標

Gravitonを自分の手で作る

制作プロセスを楽しみながら、ものづくり・電子工作にチャレンジする

ライヴでGravitonを演奏する

東京工業大学で開催されたMakeTokyoMeeting06に出展する(後述)

提供したい価値

私はいわゆる文学部哲学科の「ど文系」だが、そういう人間であっても電子工作をして、楽器を作って、ライヴができる、ことを示したい

当時紹介されだしたArduinoで、こんなことも出来るよ、というのをデモンストレーションしたい

つながりのある平沢ファンの友人をアッと言わせたい

実現方法

躯体:ホームセンターで何とかなる。単管パイプと部材は近所にあった山新グランステージつくばホームセンターで購入した。

躯体に取り付ける板:ネット通販でアクリル板専門のはざいやというショップを見つけた。ただ同じ赤にしては面白くないと思って、カーマインレッドの透明な板にアレンジした。

アクリル板の加工:当時つくばに出来たばかりのFabLabであるFPGA CAFEのレーザー加工機のお世話になった。

電子回路:大きな悩み。そもそも私は電子回路の設計を大学で専門的に学んでいない。そこで、Arduinoの入門書、特に『Prototyping Lab』(当時は第1版)にゴリゴリにお世話になった。また、FPGA CAFEのすすたわり(相部範之)さんにはハブダイナモからArduinoに電力を送る回路の設計をしていただいた。

電子パーツ:つくばエキスプレスを乗り継いで秋葉原に足繁く通ってパーツを揃えた。その過程で、ただのボタンでは面白くないと思って、感圧センサーFSR402を使用。本家と比較して板面をよりフラットな作りにしてある。

システム:本家GravitonではMIDIキーボードを改造してMIDI信号を他の機器(PC等)に送る仕組みになっていたので、私の作るGravitonではボタンに応じてArduinoからMIDI信号を送る仕組みにした。

制作プロセス

具体的な制作期間は覚えていない。

そもそも私がArduinoに出会ったのがMakeTokyoMeetingというイベントの5回目(2010年5月)で、Gravitonを引っ提げて出展者に回ったのが6回目(2010年11月)。そしてその間に筑波大学学園祭「雙峰祭」でGravitonをお披露目するライブをしている(2010年9月頃)。

そう考えると、およそ4ヶ月から半年くらいで製作していたのは間違いない。

アクリル板の加工データ作成にあたっては、当時学生価格で買ったAdobe Master Collection CS5に入っていたAdobe Illustrator CS5を使っている。

プレゼンのために回路図も自分で書いた。

今思えば、Gravitonのような使い方をするのであれば、わざわざArduino MEGAにしてAnalog入力8つ全部埋めずとも、Arduino UNO(当時はDuemilanove)にマルチプレクサ(例えばアナログマルチプレクサTC4052BP)を噛ませてもう少し「感圧センサ⇄Analog Pin」間の回路をシンプルに集約するとか、やりようはあったように思うが、そんなことは知る由もないし、知っても理解に至るのが難しいお年頃だったので、許してほしい。

経験したこと

ここで、制作にあたって私が経験したことを、ざっと振り返りたい。

ものを一つ生み出すには、とにかく足を動かすしかないことを学んだ

ただそれ以上に、多大な労力とお金と時間と勉強を重ねないと開けない世界があることも学んだ

自分で学んでもなお分からないことは、詳しい人が教えてくれることも学んだ

Arduinoを使ってではあるが、簡単な電子工作なら一通り自分一人でできるまでマスターした

「ボタンを押せば音が鳴る」程度の電子楽器を自作して、演奏できるようになった。自分で電子楽器を作る面白さに目覚めた

CADのような使い方ではあるが、Illustrator CS5の使い方をある程度マスターできた

また、自分の成果をアーカイブする過程で、Dreamweaver CS5でHTMLを使った簡単なWebサイト(www.shikaimonjo.com)を制作した(現在は閉鎖)

ニコニコ動画に動画も上げた(現在は削除して残っていない)。その過程でPremier Pro CS5も触った

反省したこと

逆に、反省点として、この時点ではまだまだ学べていなかったことを3つ挙げるとすると。

やりたい気持ちが先行しすぎて、そもそもGravitonが自分の今の生活に必要だったか検討せずに作ってしまったこと。作った後どうするかまで考えていなかったのは、あまりに無計画だった。

作るにしても、

①予算

②決算

くらいは出して、自分の生活の無理のない範囲でお金のやりくりをしながら作るべきだった。出来れば、

③スケジュール表

④タスク管理表

まで作っているとなお良かった。要するにものづくりにおけるプロジェクトマネジメントの発想・視点がこの時点ではなかった。制作して心底分かったことだったが、そもそも楽器のインターフェースがどうであるかは演奏システムの手段でしかなく、更に演奏システムがどうであるかは自分の作りたい音楽の手段でしかないこと。つまり、ヒラサワのマネをしたところで、私が演奏したい音楽の形(目的)とマッチしなければGraviton(手段)を先に作ったところで無用の長物だということ。

成果

目標達成率

当初の目標の内、

Gravitonを自分の手で作る(100%)

制作プロセスを楽しみながら、ものづくり・電子工作にチャレンジする(100%)

は制作プロセスの段階で達成した。

ライヴでGravitonを演奏する(50%)

これも大学の学園祭で実際にやったが、結果は散々だった。なんと、ライヴ当日にメインシステムを司っていたWindowsPCがクラッシュを起こしたのだ。

「これがテクノです」と誤魔化したものの、Macの方にもバックアップシステムを作っておくべきだった。

東京工業大学で開催されたMakeTokyoMeeting06に出展する(100%)

大学の学園祭では動かなかったデモも、MakeTokyoMeeting06までには何とか動くところまで持っていくことができた。制作から完成に至るまでに蓄積されたリソースを思う存分会場でデモンストレーションすることができたと思う。

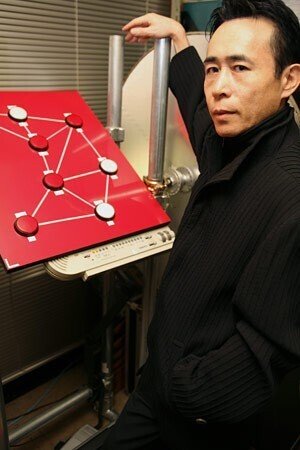

思い出深いのは、(まさか今年2022年の正月に急逝するとは思っていなかったが)まだご存命だった元P-MODELメンバーで平沢進とも親交が深い福間創氏に私の作ったGravitonを触っていただけたことである。「平沢さん、よくこんなことをやるよなぁ」とぼやきながらもブンブン自転車のタイヤを回してくれた姿が今でも忘れられない。

総括、とその後の顛末

結局私がGravitonを作ることを通して得たものは、私の人生を大きく変えた。

「文系」「理系」の枠を越えるのは、案外簡単だった。むしろ、これからは諸領域・分野の知恵を複合的に組み合わせたり、文理の壁をぶっ壊して諸領域・分野の横断を気軽に出来るような人間こそがイノベーティブな価値を生み出せることが、私自身一つの事例となって身をもって示すことになった

ArduinoでGravitonという電子楽器を作った経験は、私がものづくり(DIY・電子工作・プログラミング・コンテンツ制作)をし、ものづくりを通して初めて人と交流を持った初めての体験であった。この経験はとりわけ、のちに私自身が様々な音楽表現やデバイスを制作する中で大きく生かされることになった。

Gravitonを作った日から、私はマルチクリエイターになった。とりわけ、私のクリエイターとしての方向性が「メディアアーティスト」のベクトルに向くことを決定づけた瞬間だった。

元々は、平沢進ファン向けに作った創作物ではあったが、気づいてみればいわゆる文学部哲学科に在籍しているだけでは出会えないテクノロジー系・アート系の人間ともつながりができた。このつながりが、のちに制作物の発表会場を用意してくれたり、コミュニティとの交流を通して新しい表現にチャレンジするきっかけを私に与えてくれるようになる。

MakeTokyoMeeting06のその後、Gravitonはどうなったか。

お察しの通り、ただの粗大ゴミになってしまった。

こんなでかいインターフェースじゃなくていいよね、ということで、「Graviton Mini」を作ろうとしたこともある。

これはこれでインターフェースとしては軽量で持ち運びしやすくて、使い勝手まで良かったが、いかんせんライヴ映えしない。結局、「別にこれじゃなくていいよね」感が出てしまい、断念した。

電子楽器の自作は、インターフェースの設計から自由である。そして、自由であるということは、考えるべきタスクが指数関数的に増えて脳が混乱するということでもある。

だからこそ、世の中には「人間工学」だとか「UIデザイン」だとか、要するに「こうすればあなただって扱いやすくて混乱しないよね?」「こっちの方があなたのやりたいことだって整理されるでしょう?」と教えてくれる教科書、つまり「トラブルの少ない無難な」インターフェース設計を教えてくれる教科書が山ほど出版されている。

今でこそ、これらの教科書からもしっかり学ぶことがいかに重要かを痛感している。ただ、この時はまだ、自分が「クリエイティブ」であることに力点が置かれていて、「デザイン」という考え方の重要性をほとんど理解していなかったように思う。私がGravitonを作って生じたモヤモヤから、デザインの重要性を理解するまでには、およそ10年の月日がかかってしまった。

今後の展望

Graviton作りは楽しかった。ただ、私は多分Gravitonを二度と作らないと思う。

自分の創りたいものが何なのかを、もう少し見極めるための時間が、私には必要だ。もちろん、それは創りながら考えていけばいい。

その後、Gravitonでも使用した感圧センサーをより生かしたインターフェースの製作を「ぷにぷにスイッチ」という形で実験的にやっている。

また、平沢進がライヴで使っている「レーザーハープ」も最近自作した。

これらの音楽向けインターフェースの設計の経験は、私自身の演奏したい音楽の幅を広げることにもなり、また音楽と組み合わさった映像表現の応用も視野に入っている。

私の電子楽器作りは、まだ終わらない。