【能登半島地震】強力な助っ人がきて3時間で被災地に水が出た!

支援業務と自分の生活再建のため書く時間が取れなくなっています。このためしばらくの間、@Nahomamamuu さんに校正や編集をお手伝いいただいています。ありがとう。

奥能登では、地震発生から1ヵ月半以上が経過しても多くの地域で水道の蛇口から水が出ていません。 前々から井戸水を非常用やサブ水源として活用したいと思っていたところなので、今回も井戸の可能性を真っ先に考えました。 そして、山梨大学の先生方と地域の水源調査をしていた矢先、なんと民間ネットワークで井戸掘りのボランティアをしてくださると言う会社が見つかったのです。 なんと、タイムリーな!

女神のようなその助っ人の名前はメーサイさん

大阪のメーサイさん、 連絡をとって数日後には、担当の方がわざわざ大阪から現地まで下見に来て下さって、その3日後にはなんと井戸掘りマシンが輪島にやってきました。

マシン来るの早すぎる、赤い彗星かよ!

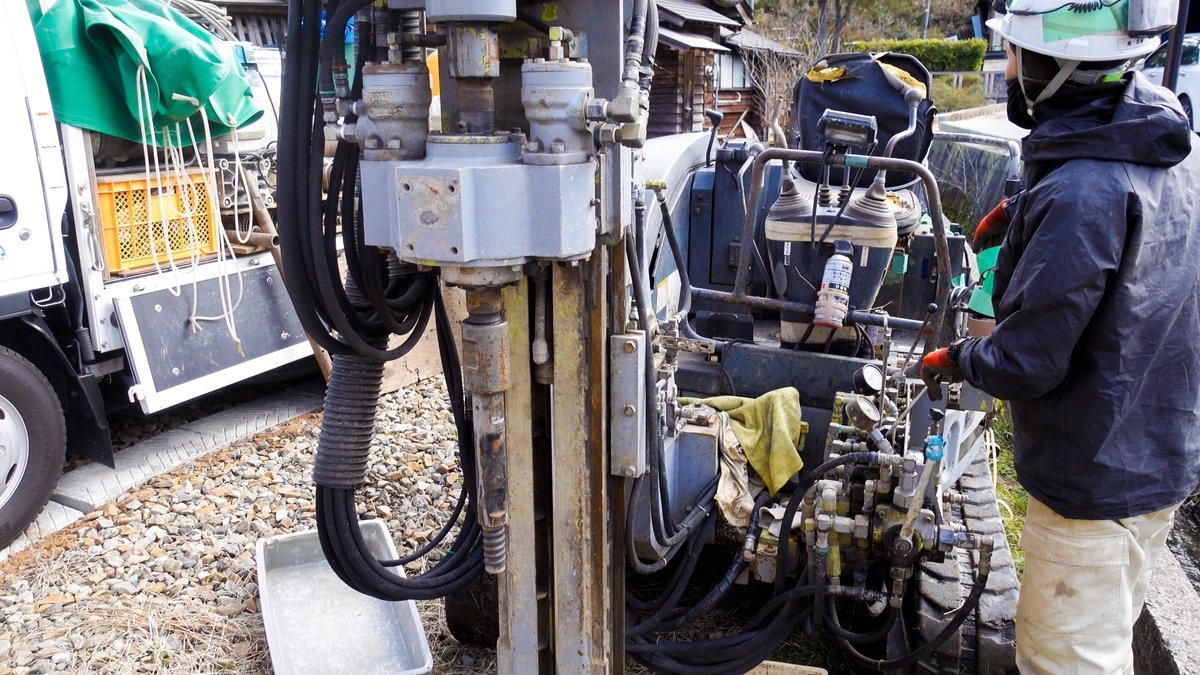

正確にはこれは井戸掘りマシンではありません。ボーリングマシンです。地質調査や地下水の調査で試験用の井戸を掘るときに使う機械だそうです。

小型ユンボを改造して、アームの部分を掘削機に取り替えて、ユンボの油圧で打撃と回転を与えるのだとか。 九州の会社で作ったものとのことですが、形としては1番古く、もともと試作機として作られたそうです。

あっという間に掘削開始!

本格的な井戸を掘るときには、櫓を立てて据付式の大きなボーリングマシンを設置しますが、このマシンは自走式です。 なので櫓不要で自分で走っていってアームを立てたら、10分もしないうちにゴリゴリと地面の中に鋼管を打ち込み始めました。

オペレーターの方は、回転と打撃を組み合わせて調節しながら1番効率的な方法で鋼管を打ち込んでいき、その鋼管が下まで届くと、ジョイントを外して次の鋼管をつないでさらに打ち込んでいきます。

30分もしないうちに3メートルの深さに達しました。 どうやらここの地盤は3メートルまではかなり軟弱のようです。 まぁ90年前までは田んぼだった川沿いの土地なので、柔らかいのでしょうね。

ただ掘るだけでなく、鋼管を1本打ち込むごとに中の土を取り出して標本ケースみたいなものに並べていきます。

ケースの中は、深さごとに土が並べられ、土質や水分の含み具合を見ながらどれぐらい水が出るかというのスタッフの皆さんが話し合っていました。

3メートルからは、次第に土が硬くなっていき4メートルを過ぎたあたりで 岩盤らしきものに到達します。

能登の地盤は、本当の岩石と言うわけではなく、泥岩みたいな感じなので、岩盤とはいってもゆっくりであればこの自走式ボーリングマシンでも掘り進めることができます。

とは言え、今回はボランティアで来ていただいてますし、何十年も使える本格的な井戸を掘るわけではないので、5.5メートルまで掘ったところで一旦止めました。

掘ったあとは水量のテスト、ここ重要!

そこでどれぐらい水が出るのか、テストに入ります。

まずは簡易ポンプを穴に投入します。

そして巻尺のような水位計を入れて、 水を出しながらストップウォッチを片手に水がどれだけ低下するかを記録していきます。 この辺はさすがプロの技です。

1キロ近く離れた地点で、先日井戸が人力で掘られたのですが、そこでは深さ4mの地点で1日に20Lから30L程度しか出すことができませんでした。(水位が下がって出なくなります)

そういう話もあって心配していたのですが、ここでは15分出しっぱなしでも水位こそ下がりますが、枯れずに水が出続けて、一定程度の深さで水位の低下も止まったようで、この季節であればかなりの量が出せそうという予測が立ちました。

岩盤の上にある砂礫層と岩盤自体からしみ出してくる水の量で、生活用水程度の必要量を確保できる見通しが立ったので、ここで掘削作業は終了です。

調査が終わると次はフィルター材の投入

本来は20メートル位の深さまで掘れる位の装備を持ってきていただいてたんですが、思ったより早くできたので、翌日やる予定だったろ過フィルターなどの取り付けを前倒しでやることになりました。

せっかく無償で来ていただいてるメーサイさんに、少しでも恩返ししようと思って、人を介していくつかのマスコミの方にご紹介していたのですが、 マスコミが来たときには、作業も佳境に入っているというスピード感で、 みんな一斉に慌てて撮影しだしたので、現場はどこの有名人が来ているのかみたいな状況になっています。

もちろん今は有名人より水です!

昼休憩の後はフィルターの装着に入ります。しみ出した井戸水を中に溜めるための特殊な管を穴の中に突っ込みます。

そして、最初に入れた鋼管を引き抜きながら、 周囲の隙間の部分にフィルター材である砂利を入れて行きます。

この日は深さに合わせて2種類のフィルター材を使っていました。

1番上までたどり着くと今度は洗浄に入ります。

再度小さなポンプを管に入れて、ひたすら水を抜いていきます。

今回も水位計を入れて、水量を測りながら作業を進めていきますが、15分ぐらい水を抜き続けてもまだ出てきます。すごい水量!

最初は生コン車を洗っているような灰色の水が出ていたのですが、15分も経つとかなり透明度が上がりました。このまま出し続けると使える状態になるみたいです。

この水を眺めながら、一言とマスコミの人に言われて振り向いてみると、目の前にカメラの放列があってめっちゃ緊張しました。

元テレビカメラマンですから、放列の向こう側に入る事は慣れていますが、撃たれるほうにいる事はあまりないので、びっくりして何をしゃべったかよく覚えていません。

皆さんうまいこと編集してくれたみたいで、 そこそこいい感じでコメントしてました。

テレビ朝日さん

フジテレビさん

そして最後にコンクリート枡で仮の蓋をしてこの日の作業はおしまいです。

昼食休憩を除くとなんと3時間ちょっと! 自走式ボーリングマシンとプロフェッショナルが揃うと、こんなに早く井戸って掘れちゃうんですね。

どこでも3時間で掘れるわけではありません

念のため解説しておきますと、 先週の山梨大学との調査で、ここには水脈があることがだいたいわかっていました。

そして、井戸を掘った敷地の隣には小さな川が流れていて、間違いなく伏流水はあるだろうと言う予測はありました。

この家の古い井戸も少し離れたとこに掘ってあったようで、要するにそんなに深く掘らなくても水が出る事はあらかじめ調査済みだったということもあります。決してどこでも3時間で水が出るわけではありません。

古い井戸の場所は、井戸をつぶして浄化槽が埋めてあるので、今回は古井戸からちょっと離れた位置に掘りました。(大腸菌も心配だし)

この短時間でこれだけ豊富な水量が出せたのは、メーサイさんの仕事が素晴らしかったのはもちろんですが、 3割は事前調査、3割は運で、残りが技術です。

そしてあくまでも今回の井戸は緊急の簡易井戸です。水質検査もしていないし、もちろん飲用はできません。雨が降れば濁るでしょうし、夏場は枯れるかもしれません。水道の代わりではないです。

水道復旧と今回の簡易井戸は全く別の水の話です

井戸があるからといって、水道がなくても良いと言うわけではなく、雨が降らない夏場は地下水も厳しくなるので、正直水道も欲しいです。

あくまで今回は、非常用の生活用水と言う位置づけであって、これと水道水の復旧と言うのは全くの別問題だと思います。水道は一年中安定した品質で飲料水を届ける社会インフラであって、これを取り上げて行政の無策を嘆くのは全く見当違いです。行政のみなさんはほんとに頑張ってますよ。

今回、掘った場所はあえて商店街の通りに面した場所にしたので、ちょっと整備をして地域の共同井戸として使えるようにしたいと思っています。

前の記事に書いたように、地域としての水システムは、 もっとコンパクトに変えたほうがいいと思うので、これを起点に新しい復興のコミュニティーができないか今後考えていきたいと思っています。

水のない被災地でも支援する覚悟をお持ちの方へ

公式のボランティアの受入も始まりましたが、まだバスでの往復で人数もかなり限られます。現状奥能登はすごい渋滞で乗用車で勝手に来られても困るのは事実です。

とはいえ、障害物で入ることもできない家、雨で濡れてゆく家財、動けない身体に忍び寄るエコノミークラス症候群と被災者の支援も急を要しています。

自伐林業仲間である福井の団体が私の町を拠点に震災ボランティアとして活動してくれています。泊まるところ(寝袋ですが)もありますのでぜひご応募ください。

現場はとても厳しいので条件は多いです。よく読んで応募くださいね。

スキ!は遠慮なくお願いします。拡散されることが励みになります!

いいなと思ったら応援しよう!