人体のしくみと機能を理解する!【解剖生理学入門】

はじめに

なぜ解剖学を学ぶのか?

身体との向き合い方を変える:

私たちは、子孫から借りた体を預かっている意識を持ちましょう。

先人たちは生命の神秘を探求するため、解剖学を学びました。

運動指導者・セラピストにとって必須:

解剖学は、正常な機能を知る「生理学」の中核を成します。

異常を学ぶ「病理学」とは対照的に、健康な身体の構造を学びます。

解剖学を学ぶ5つのメリット:

自分の体と対話する能力が向上

人間の本質を理解し、相手を尊重できる

運動能力の向上

ストレスマネジメント

効率的な身体操作

現場で役立つ解剖学:

運動指導者・セラピストのための、実践的な内容を厳選

明日からの指導・施術に役立つ、運動器を意識した構成

無知の闇を照らす光:

ブルース・リーの名言「無知な人間がいくら暗闇を彷徨っても、一生光は見つからない。」

解剖学に基づいたアプローチで、健康寿命の延伸を目指しましょう。

概論

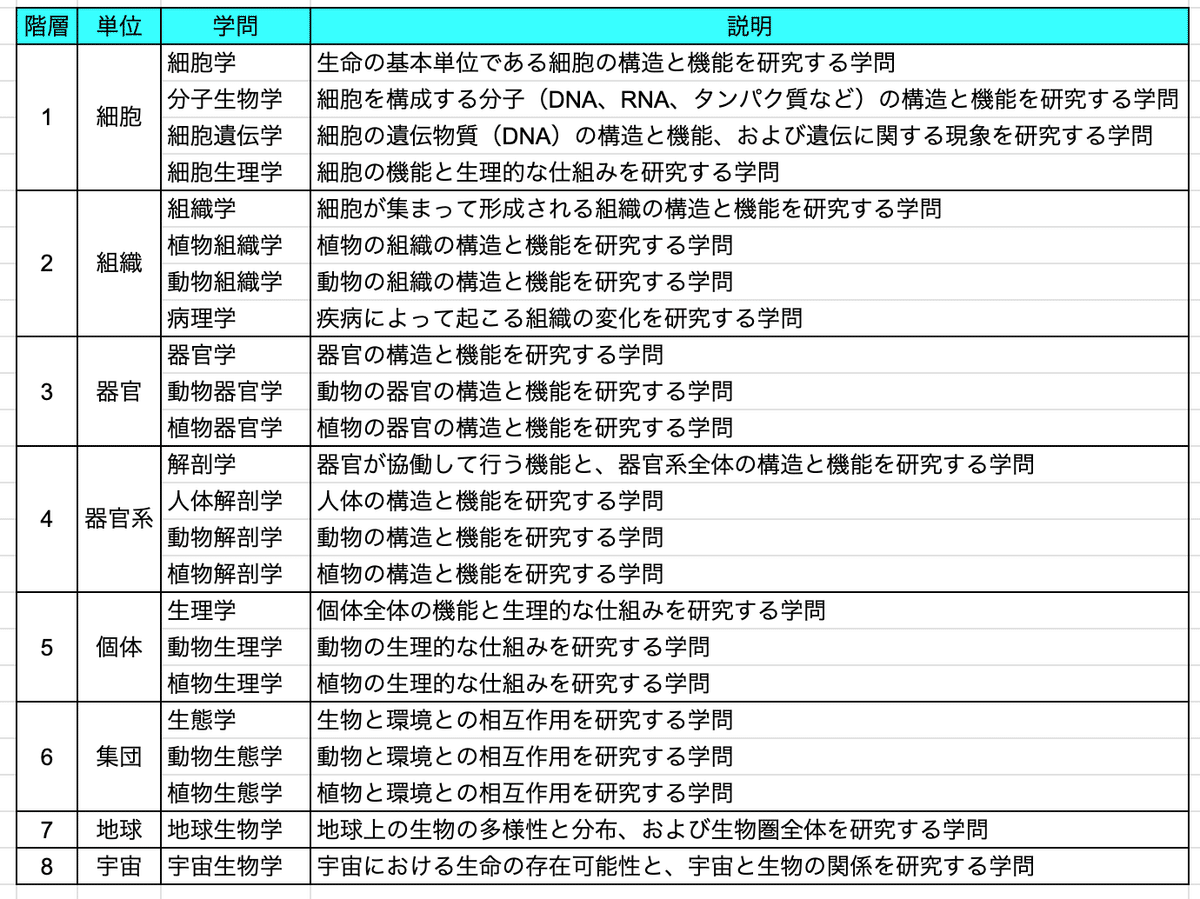

階層

生物体の構造を階層的に理解する

解剖学は、生物の形状・大きさ・構造を研究する学問です。人体、動物、植物それぞれに分類されます。

肉眼と顕微鏡で捉える2つの視点

肉眼解剖学: 骨格や筋肉など、目で見える構造を系統的・局所的に分類して学ぶ

顕微解剖学: 組織や細胞など、顕微鏡でしか見えない微小構造を組織学・細胞学として学ぶ

医学の基礎:正常な構造と機能

医学部では、解剖学で正常な構造を、生理学で正常な機能を学びます。

生命の階層構造

生物は原子から宇宙まで広がる階層構造で構成されています。解剖学・生理学では、器官・器官系を単位として学びます。

ウロボロスの蛇

永遠の循環と生命の神秘を表すシンボル

ウロボロスの蛇は、尾をくわえた蛇を描いた古代の象徴です。脱皮や飢餓への耐性から、「死と再生」「不老不死」を象徴してきました。

その後、自らの尾を食べる姿から、「始まりと終わりがない完全なもの」として解釈されるようになりました。

宇宙の物質のつながり、循環性、永続性、始原性、無限性、完全性などを表し、多くの文化や宗教で用いられてきました。

宇宙飛行士の山崎直子氏は、ウロボロスの蛇を宇宙と生命のつながりに例え、「私たちは宇宙のかけらでできている」と語りました。

歴史

解剖学の歴史:古代から現代へ

1304年:初めて公開解剖が行われ、医学教育として認識される。

1543年:ヴェサリウスによる世界初の医学書『人体の構造』刊行。

1771年:杉田玄白ら、小塚原で刑死者の解剖を『ターヘル・アナトミア』と比較。

1774年:3年の翻訳を経て、日本初の西洋医学書『解体新書』刊行。

『解体新書』の重要性

日本語による西洋解剖学書の最初の本格的な翻訳。

蘭学の発展に大きく貢献。

日本医学の発展に大きな転換点となった。

ヒトの構造と階層

生命の階層構造:細胞から個体へ

ヒトを含む生物は、細胞、組織、器官、器官系、個体の5つの階層構造で成り立っています。

細胞:

ヒトの体は、約5,000億個の細胞から構成されています。種類: 生殖細胞(遺伝する)と体細胞(遺伝しない)

更新: 体細胞は約9.5年で全て入れ替わる

大きさ: 一般的な細胞は直径10~20μm

DNA: 1.8mものDNAが折りたたまれている

構成: 細胞膜、細胞質、核などから成る

水分: 体重の約40%が細胞内液として存在

細胞は代謝、増殖、被刺激性、興奮性などの特性を持ち、生命活動を支えています。

組織:

ヒトを含む生物の体は、4種類の組織から構成されています。上皮組織: 体の表面や内面を覆い、保護、分泌、吸収などの役割を持つ。

結合組織: 体を支え、細胞間の隙間を埋め、血液やリンパ液を運搬する。

筋組織: 骨格筋、心筋、平滑筋などの種類があり、体を動かす役割を持つ。

神経組織: 脳、脊髄、神経から構成され、情報を伝達する役割を持つ。

これらの組織が互いに連携し、生命活動を支えています。

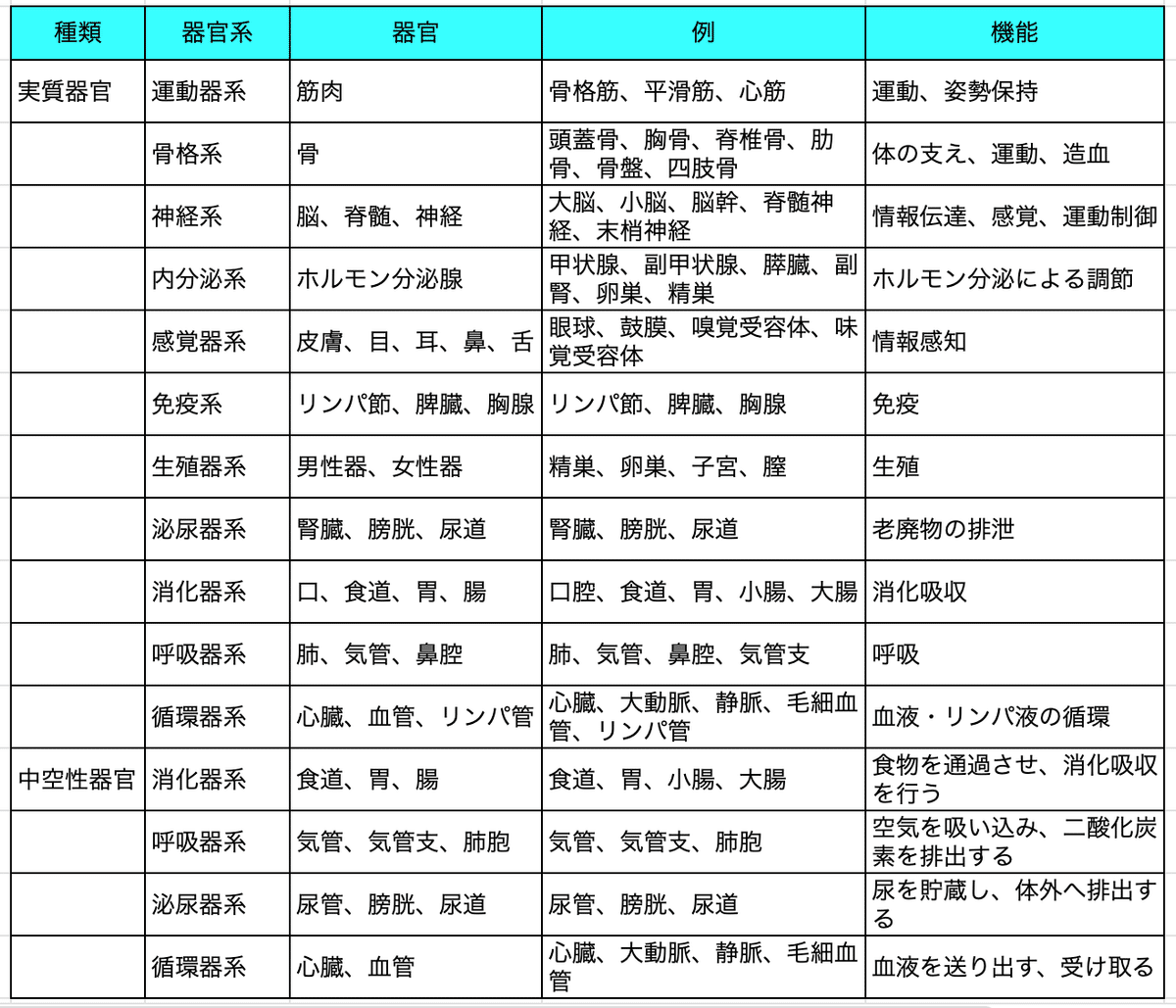

器官:

器官は、組織が集まって形成される、特定の機能を持つ構造です。

種類

器官は、組織で満たされているか否かで、以下の2種類に大別されます。

実質性器官:

組織で満たされており、固形である。

中空性器官:

空洞があり、液体を貯蔵したり、物質を通過させたりする。

器官系:

ヒトを含む個体は、11の器官系が協働して生命活動を支えています。運動器系: 骨格、筋肉、神経が連携し、運動を司る。

循環器系: 心臓、血管、リンパ管が血液やリンパ液を巡らせ、栄養素や酸素を運搬。

呼吸器系: 肺、気管、鼻腔が呼吸を司り、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出。

消化器系: 口、食道、胃、腸などが食物を消化吸収し、栄養素を体内に取り込む。

排泄器系: 腎臓、膀胱、尿道などが老廃物を排泄し、体内環境を維持。

生殖器系: 男性器、女性器が子孫を残すための生殖機能を担う。

内分泌系: ホルモンを分泌し、体の成長、発達、代謝などを調節。

感覚器系: 皮膚、目、耳、鼻、舌が外部からの情報を感知し、脳へ伝える。

神経系: 脳、脊髄、神経が情報を伝達し、体の動きや感覚を司る。

免疫系: 白血球、リンパ球などが体内に侵入する病原体と戦い、防御する。

体温調節系: 体温を一定に保ち、生命活動を維持する。

これらの器官系が互いに連携し、生命の営みを支えています。

個体:

ヒトを含む個体は、複数の器官系が重なり合って構成されています。水、タンパク質、脂質、糖質が主な構成成分で、水分が最も多く50~70%を占めます。

タンパク質は15~20%存在し、そのうち約1/3がコラーゲンです。人体は、自然界に存在する106種類の元素のうち、約50種類の元素で構成されています。

生命維持には、11種類の常量元素と9種類以上の微量元素が必要不可欠です。これらの元素は、構造維持、エネルギー代謝、細胞増殖、自己複製、種族維持などに重要な役割を果たします。

国際放射線防護委員会が定める基準人(体重70kg)の元素組成を見ると、6種類の主要元素とカルシウム、リンで全体の99.4%を占めます。

元素測定は、近年では中性子励起法を用いた生体分析が可能となり、生命の複雑な仕組みを解明する重要なツールとなっています。

一見シンプルな骨格系も、骨組織、軟骨組織、血管系など複数の組織から構成されています。

この階層構造によって、ヒトは複雑な生命活動を可能にしているのです。

人体の各部位の名称

ヒトを含む生物の体は、大きく3つの部位に区分されます。

体幹:頭部、頸部、胸部、腹部、背部から構成される、体の根幹部分を指します。

上肢:肩峰から手首までの部位を指し、上腕、前腕、手から構成されます。

下肢:腸骨稜から足首までの部位を指し、臀部、大腿、下腿、足から構成されます。

1. 体幹:生命の司令塔と内臓の住処

頭部: 脳、眼、耳、鼻、口などの感覚器官と、思考や記憶を司る脳を収容する重要な部位です。

頸部: 頭部と体幹を繋ぎ、首を動かす筋肉や重要な血管・神経が通ります。

胸部: 肺、心臓、気管支などの呼吸器や、消化器の一部である食道、胃などが存在します。

腹部: 胃、腸、肝臓、腎臓、膵臓などの消化器や、生殖器の大部分が収められています。

背部: 脊椎を支柱として、体幹を後方から支える役割を担います。

2. 上肢:巧みな動きを支える力強い構造

上腕: 力強い筋肉が集中し、肩関節によって様々な方向へ動かすことができます。

前腕: 手首を動かす筋肉や、繊細な動きを可能にする神経が通っています。

手: 手のひら、指、爪などから構成され、物を掴んだり、道具を使ったりする精巧な動きを実現します。

3. 下肢:体を支え、移動を可能にする土台

臀部: 大きな筋肉が集中し、体幹と下肢を繋ぎ、安定した姿勢を保ちます。

大腿: 体の中で最も長い骨である大腿骨を中心に、力強い筋肉が集中し、体を支え、推進力を生み出します。

下腿: 膝関節と足首を繋ぎ、歩行や走行などの運動を支えます。

足: 足の甲、足裏、指などから構成され、体重を支え、バランスを取りながら歩行や走行を可能にします。

基準線

体幹の基準線には、垂線と水平線の2種類があります。

垂線: 矢状面と前額面にそれぞれ複数存在し、体幹の前面・背面・側面の位置や構造を評価する際に用いられます。

水平線: 背面3種類存在し、肩甲骨や肋骨の位置などを評価する際に用いられます。

体位

体位は、立位、座位、臥位に大別できます。

立位: 脚立位と倒立位があり、健常者が行う両脚立位、片脚立位に加え、頭頂部と両手掌の三点を地面に付けた三点倒立などがあります。

座位: 床に直節座る座法と家具に座る座法があり、正座位、崩れ正座位、割座位、跪座位、長座位、安息座位、楽座位、半安座位、安座、結跏趺坐位、半跏趺坐、蹲踞、椅子坐位、端座位、半座位、起座位などがあります。

臥位: 仰臥位、伏臥位、横臥位があり、仰臥位にはセミファーラー位、切石体位、トレンデレンブルク体位など、伏臥位には膝胸体位、ジャックナイフ位など、横臥位には回復体位、シムズ姿勢などがあります。

体腔

人体の主要な体腔は、背側腔と腹側腔の2つに分けられます。

背側腔: 脳や脊髄を収容する。

頭蓋腔: 脳を収容

脊髄腔: 脊髄を収容

腹側腔: 胸腔と腹骨盤腔に分けられる。

胸腔: 心臓、肺などを収容

腹骨盤腔: 胃、腸、肝臓、腎臓などを収容

腹腔: 横隔膜より下部の腹部の内腔

骨盤腔: 骨盤内の空間

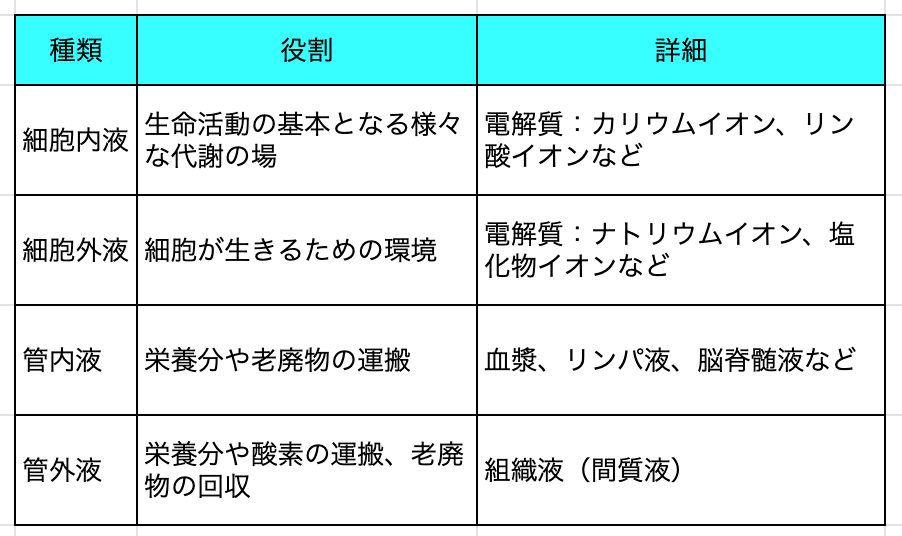

体液

体液は、大きく細胞内液と細胞外液に分けられます。

細胞内液: 細胞内に含まれる水分で、生命活動の基本となる様々な代謝の場となります。

細胞外液: 細胞外にあり、管内液と管外液に分けられます。

管内液: 血管内を流れる血漿、リンパ管を流れるリンパ液、脳内を流れる脳脊髄液などがあります。

管外液: 細胞の外にあり、なおかつ管腔を流れない液体で、組織液(間質液)と呼ばれます。

体液量は、成人男性において体重の60%を占めます。

まとめ

解剖生理学は、人体の構造と機能を理解する学問です。医療従事者にとって必須の知識であり、健康維持や病気の予防にも役立ちます。

このノートでは、解剖生理学の基本的な概念を簡単に説明しました。より詳しく学びたい場合は、専門書籍やウェブサイトなどを参照してください。