山種美術館で気分はHAPPY♡

山種美術館で展覧会「HAPPYな日本美術」を見てきました。

ヘッダーは横山大観の《心神》。1952年の作品です。お正月らしい画像を、と思いフライヤーの写真から富士山の絵を選びました。富士山をモチーフにした大観の絵は1,500点くらいあるそうです。ずいぶんたくさん描いたんですね。

この展覧会では"HAPPY”にふたつの意味が込められているようです。

①「おめでたい」

②「見て楽しい」

まさに、新春にふさわしいテーマです。また、日本画を見慣れていない私にもわかりやすかったです。展示のうち、個人的に印象に残った作品を振り返ります。

①福をよぶー吉祥のかたち

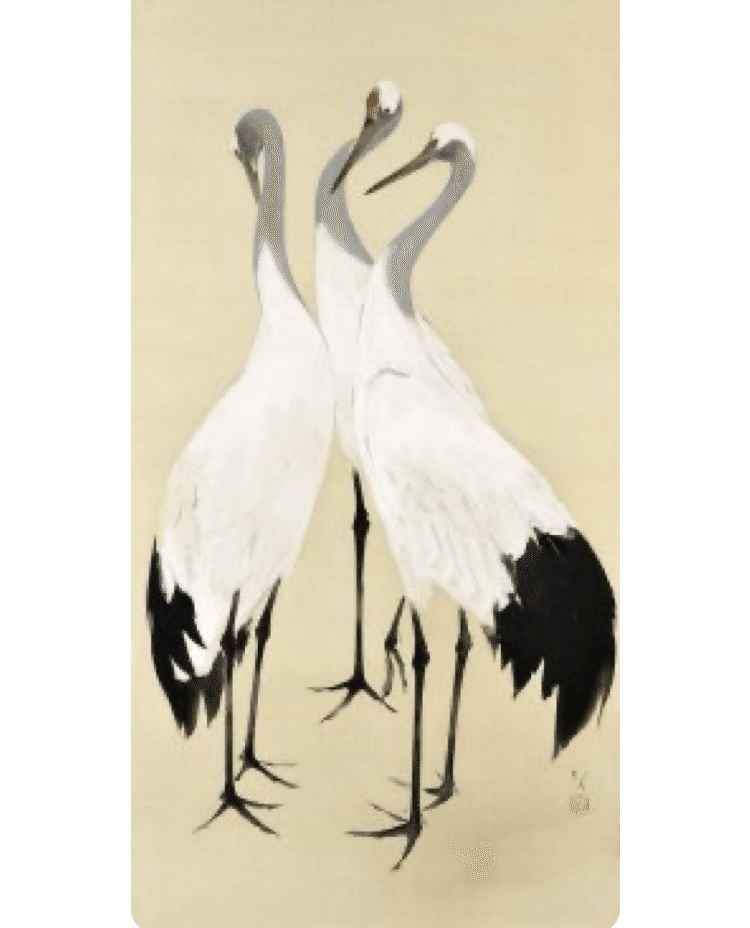

長寿を象徴する鶴をモチーフにした絵が何点かあった中で、特に川端龍子の絵にひかれました。

山種美術館公式Xの画像(2017年8月6日)より

丹頂鶴の集う様子を中国の祭祀器・鼎(てい)の形に見立た作品。

といっても「鼎」って何?

調べてみました。大雑把にいうと、

古代中国で祭器として用いられていた土器や青銅器

であり、脚が3本、というのが特徴のようです。

正直のところ、私には鶴たちが「鼎」に似ているようには見えなかったのですが、3羽が寄り集まっているところが「鼎」なのかな?

鼎の足が3本であることから、3という数を表すことがある。

鼎談(ていだん) - 3人で会談すること。

鼎立(ていりつ) - 3つの勢力が並び立つ状態(三つ巴・巴戦)のこと。

ともかくも、シンプルで大胆な構図が良いと思いました。

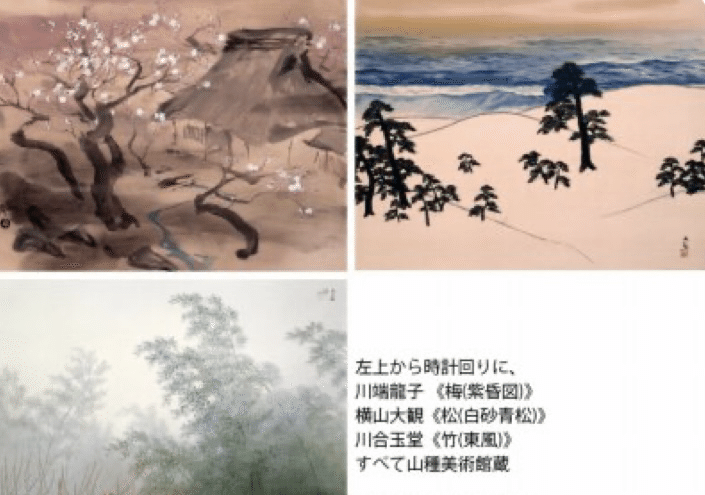

松竹梅というのもおめでたいモチーフですね。《松竹梅》は3幅でワンセット。横山大観、川合玉堂、竹内栖鳳の巨匠3人による合作です。力強い松が大観、しなやかな竹が玉堂、可憐な梅が栖鳳作。画家の個性の違いが際立っています。

山種美術館公式Xの画像(2019年5月22日)より

3人による《松竹梅》の合作は、大観、玉堂、川端龍子による1955年の作品も展示され、見比べることができます。

百獣の王である獅子も吉祥モチーフなのだそうで。川端龍子が描いた屏風です。花の王である牡丹が描かれた屏風と対になっています。

顔はコワモテですが、蝶と戯れている獅子の仕草はなんか可愛い。

山種美術館公式Instagram

(2022年4月3日)より

②幸せをもたらすーにっこり・ほのぼの・ほんわか

可愛いといえば、伊藤若冲の蛸も印象に残りました。

若冲というと、細密に描き込まれた動植物の絵が真っ先に思い浮かぶのですが、こういうゆったりした感じも好きです。

この作品は個人蔵のためなのか、山種美術館の公式SNS等に写真が見当たらず、絵葉書の販売もなかったので(気に入った作品に限って絵葉書になっていなかったりする)、ネット上から画像を拾いました。図録を買えばよかったかな。

そういえば、この頃図録というものを買わなくなりました。「重くてくたびれる」というのが一番の理由です。その点、山種美術館の図録は小型なのが良いと思います。

伊藤若冲のほのぼのとした絵はもう一点。布袋さまがゾロゾロと7人。蛸が墨一色で描かれていたのに対し、こちらは色彩が明るく、御一行の表情もほんわか。縁起が良さそうな絵です。

フライヤーより

伏見人形は、京都では家内安全を願って飾られるものなのだそうです。

展覧会の中で立体作品がふたつありました。

ひとつは《埴輪(猪を抱える猟師)》。

とても表情豊かな埴輪です。獲物を仕留めて猟師は得意げ。

もうひとつの立体作品は、《迦陵頻伽像》。かりょうびんが、と読むそうです。室町時代のもので作者は不明。この像は仏像の光背の一部だと考えられているとか。

(背景を消しました)

上半身が仏像ぽくて、下半身が鳥。迦陵頻伽って何者なんでしょう?

フライヤーによると、迦陵頻伽とは「極楽浄土に棲むという、鳴き声の美しい鳥」なんだそうです。

空想上の生き物なのでどんな声かは知る由もありませんが、見た目はすごくゴキゲンで楽しそうです。歌っているというより、踊っているように私には見えます。

楽しそうな作品をもうひとつ。これはフライヤーをそのまま撮影したもの。

中央の丸い絵は、大きな作品でした。

直径が大人の背丈くらいはあります。

「百子図」というのは、子孫繁栄を象徴した中国伝統のモチーフです。象を囲む子供達の生き生きと楽しげなこと。

戦争中、脱走したら危険だということで、動物園の猛獣類が殺処分に。戦後、動物園に象が欲しいという子供たちの要望でインドから象が贈られました。その象が描かれているのがこの作品です。嬉しそうに象と戯れる子供たちの絵を見ていると、世の中平和でありますように、と願いたくなります。

最後に、美術館のカフェで一服。

カフェでは、展覧会にちなんだ和菓子が何種類か用意されています。今回は鶴が羽に頭をうずめている形のものを選びました。可愛かっただけに、「ごめん」と思いながら楊枝を入れました。中はなめらかなこしあんでした。