ポーカー上達に向けて色々と思考

はじめに

最近、ポーカーのモチベーションがあまり湧かない。成績も伸び悩み、仕事の責任も増えてきて、ポーカーに割ける時間も減ってしまった。

専業プレイヤーではないのだから、マイペースに楽しめばいいじゃない?

でも、ポーカーとは長期的に付き合っていくつもりだし、やるからには勝ちにこだわりたい!

そこで、一度ポーカーとの付き合い方や目標を整理してみることにしました。

これは他の人に向けた啓発ではなく、ただの僕の覚書です。

PiosolverやGTOWizardを使った勉強法や、ハンドレビューの具体的な方法については触れません。

この記事を読んでもポーカーの役には立ちませんが、「兼業プレイヤーを目指す雑魚の思考」を覗いてみる感覚でカジュアルに読んでいただければ幸いです。

ポーカーライフバランス?ポーカーinライフ?

ポーカーとの付き合い方について考えてみました。

その前に、「ワークライフバランス」と「ワークインライフ」という概念について。

ワークライフバランスはよく聞くけどワークインライフはここ数年ででてきた言葉な気がします。

ワークライフバランス: 仕事とプライベートを明確に分け、それぞれの時間をバランスよく確保する考え方。

例: 残業を減らし、プライベートの時間を確保する。働き方改革とか。

ワークinライフ: 仕事を人生の一部と捉え、仕事と生活を調和させながら充実させる考え方。

例: リモートワークやフレックスタイムを活用し、自分のライフスタイルに合わせた働き方をする。

ポーカーに置き換えてみる。

①ポーカーライフバランス: 仕事や家庭とのバランスを取りつつ、ポーカーを適度に楽しむ。仕事やプライベートの時間をしっかり確保し、ポーカーが日常生活に悪影響を与えないよう調整する。

プレイ時間を制限したり、週末だけプレイするスタイルを選択することで、生活全体のバランスを取る。

例: 「平日は仕事に集中し、週末にポーカーを楽しむ」「ポーカーのプレイ時間を1日2時間以内に抑える」

②ポーカーinライフ: ポーカーを人生の一部として捉え、プレイや学習を日常の一環とする。単なる趣味ではなく、自己成長やライフスタイルの一部としてポーカーを組み込むことで、仕事や家庭とも調和しながら楽しむ考え方。

例: 「通勤中や空いた時間にポーカーの戦略を学ぶ」「ポーカーの思考プロセスを仕事の意思決定に活かす」「ポーカーを通じたメディアコンテンツやアフィリエイトなどの収益も目指す」

(おまけ)③ライフ is ポーカー: 生活そのものがポーカー。ポーカーが最優先事項のフルコミット型。

例:「ポーカーの収益で生活する」「人間関係もポーカーの情報交換やプライベートゲームを見据えて構築」

僕は妻にポーカーへの理解を半ば強要してます。(分離できてない)

気付いたら深夜までポーカーで遊んでて仕事にも意図せず影響は出てしまってます。

ダウンスイングしているときのテンションが他の環境に影響を及ぼすのが苦しい時もあって一時期は距離を置いた時もあります。

そういう意味では、僕は①と②の間なのかな。

この辺の最適解はいまだによくわからないし、ライフステージによって動的に変わってきそう。

自分の中でポーカーの位置づけだったり距離感はたまーに立ち止まって考えることにしよう。

一旦は無理なく長く続けられるスタイルを探してみようと思います。

いずれのスタイルであっても、上達に目標設定が必要だと思います。

今回は、サラリーマンとして働きながらポーカーと長期的に付き合う前提で、目標を「6maxの100NLクラッシュ」と設定してみました。

100NLがどこのフィールドでクラッシュの定義は何?とツッコミがきそうですが今回はあえてその辺は触れません。

次の章で目標を分解してみます。

目標を分解してみる

さきほどの目標をマンダラチャートに起こしてみました。マンダラチャートは目標設定や思考整理するときに使うツールです。

主目標に対して構成される要素を書き出して、それを達成するための要素をさらに細分化していくものです。

僕視点でざっと書き出してみました。

主目標である「100NLクラッシュ」を達成するための次階層を8つのコンポーネントと呼ぶことにします。

8つのコンポーネントは以下のとおり。

GTO戦略理解

エクスプロイト戦略理解

ヘッズアップ

稼働力向上

学習メソッド拡大

モチベーション管理

BR管理

メンタル管理

うーん、、書き出してみたもののすぐに取り組めないものだったり、習慣化できそうなものだったりまちまちですね。それぞれウェイトもだいぶ変わってきそう。

ただ、こうやって書き出してみると改めて上達のためには色んな要素があるんだなって改めて実感しました。

あくまで僕目線で中長期的に100NLクラッシュするなら~という前提でかなり雑に書いてます。

主目標も含めて書く人次第で内容は大きく変わってくると思うので、ここはさらっと流し見してください。

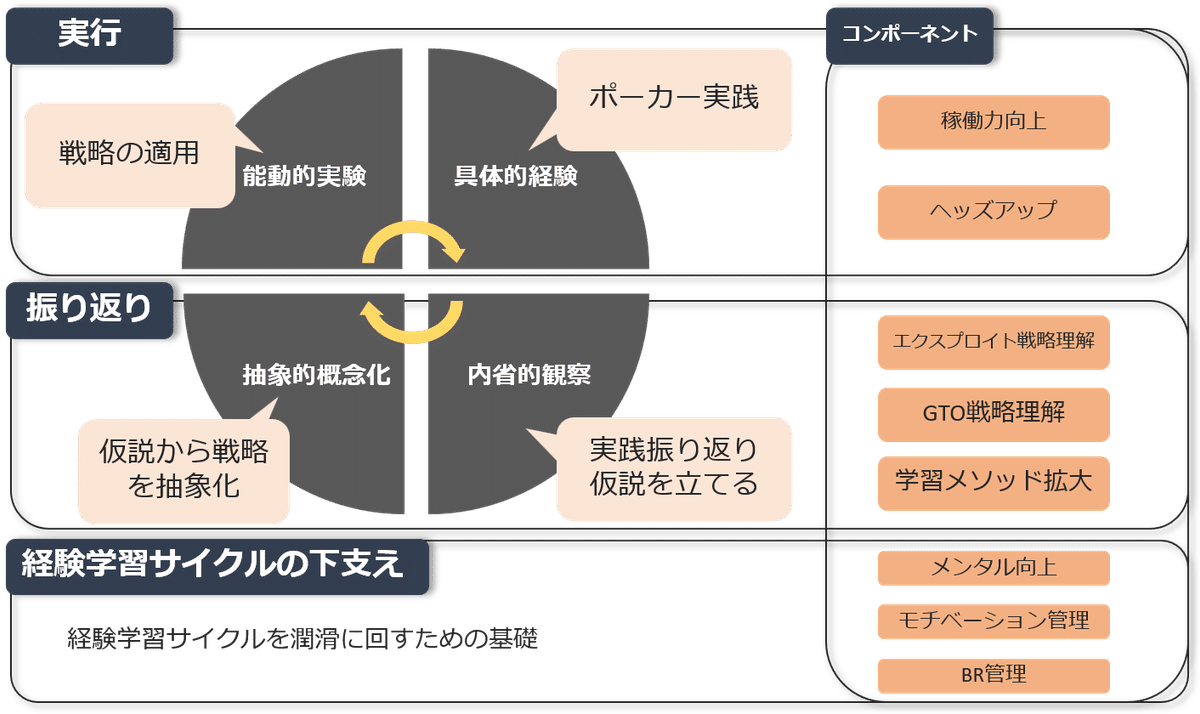

今回は「経験学習サイクル」というPDCAみたいなフレームワークを使って、目標達成に必要な8つのコンポーネントの位置づけを整理してみました。

経験学習サイクル

経験学習サイクルは、

具体的経験(Concrete Experience)

内省的観察(Reflective Observation)

抽象的概念化(Abstract Conceptualization)

能動的実験 (Active Experimentation)

の4つのプロセスを循環させることで学習と改善を進めていくフレームワーク。

このプロセスに「プロセスを循環させるための下支え」を追加してマンダラチャートで設定した8つのコンポーネントを割り当ててみました。

具体的経験(Concrete Experience)

実際に体験や行動を行う。

⇒実際にポーカーの実践を指す。能動的実験で得られた戦略はこのプロセスで無意識的に実行できている。内省的観察(Reflective Observation)

体験について振り返り、観察する。

⇒実践の振り返りを行い、自身のプレイに対する改善点や戦略の仮説を立てます。抽象的概念化(Abstract Conceptualization)

振り返りを基に概念や理論を形成する。

⇒内省的観察により立てた仮説から、より実践で利用しやすいよう戦略を立てます。

例えば、SBvsCOに対する3ベットポットのCB戦略のようにざっくり一般化します。サイクルを繰り返すことで精度を上げていきたいプロセスです。能動的実験 (Active Experimentation)

学んだことを新しい行動や実験に活用する。

⇒作った戦略を実際に試行してみます。

もしかしたら相手のスタッツ次第で戦略が有効的じゃなかったりする場合があるので、戦略を作って終わりではなく、改善点があるか確認しながら実験します。

まあそれっぽく整理できましたが、だから何だって話ですよね。

ただいつもなんとなーく稼働して寝不足で仕事に向かう日々が嫌だったので、ちょっとした意識改革で書いてみました。

おわりに

なんとなーく整理できたので今日はここまで。さよなら。