農業はブルーオーシャンである

ここ最近様々な値上げが相次いでいます。僕の愛するビールも10%前後の値上げとなるとのことで,ビールを飲まない未来の自分がどうなってしまうのか心配しています。

しかし値上げしてしばらく経つと,その値段が案外普通に感じられてしまうんだよなぁと思い,過去の物価も調べてみることにしました。

使ったデータは総務省作成の「消費者物価指数」です。物の値段を単純比較することは,内容量が変わっていたり,技術的向上などがあるため難しいのですが,この指数ではそういった変動も考慮に入れて計算してくれているので,時系列で比較することが可能です。

現在と同じ集計方法になった約50年前の1970年からの変化で見ていきたいと思います。

下の図は1970年を1とした場合のデータにある全ての品目の指数の推移をグラフにしたものです。赤い太線は全ての品目総合の推移で,2021年は1970年の3.2倍となっています。

この図を見ると,ほとんどの品目で物価指数は上がっていて,2~4倍程度になっているものが多いようです。

その中で数少ない物価が下がっているものがあります。以下の表は2021年における倍率下位10品目を挙げたものです。

教養娯楽用耐久財とは,テレビやパソコン,カメラなどが入ります。これらの技術の飛躍はご存じの通りで,1970年には考えられないほどの性能のものが相対的に安価に手に入るようになっているため物価指数がものすごく小さい値となっています。

家庭用耐久財は冷蔵庫や洗濯機でこちらもどんどん性能が上がっています。通信も分かりますね。インターネットや携帯電話の普及がこの結果につながっています。

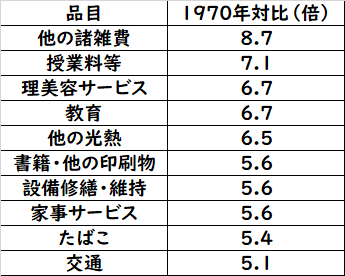

一方2021年における倍率上位10品目は以下の表のとおりです。

中身がよく分からない「他の諸雑費」を除くと「授業料等」がトップで7.1倍です。最初の推移図を見ても1980年代からずっと1位でたばこの値上がりよりも断然多いです。近年は下がり傾向ですが,このツケを今払わされているような気もします。

値上がり上位を見てみると,教育,理美容サービス,設備修繕,交通などマンパワーが必要な品目が多いです。人件費が上がっていることが示唆されます。

記事のタイトルに「農業」とつけたのに前置きが長くなってしまいましたが,ここで農業関連のデータも見ていきたいと思います。

以下の表は農林水産関連品目の2021年倍率を抜粋したものです。

総合が3.2倍なので,穀類や肉・卵は値上がりが抑えられていますが,野菜や果物類は平均以上に値段が上がっています。魚介類などは先にあげたたばこ(5.4倍)に近いところですので,日常品というよりも嗜好品に近い存在になりつつあるという感もしてきます。

ぐっと比較期間を短くして2000年対比とすると,これがもっと鮮明化してきます。

下図は2000年を1とした場合の倍率の推移です。

バブル景気も過ぎ去り,総合の物価指数は1.03倍と変化していません。価格が上がった品目でもほとんどが1.5倍以下で,価格が下がった品目が78項目中30とかなり増えています。

このような環境の中,価格があがったのはどのような品目でしょうか。上位15品目を挙げてみます。

2000年対比にすると,上位には農林水産関連品目が多く入ってきており,総合的には物価が上がらない中,野菜・果物・肉・魚介の価格は上がっています。

これはどいうことでしょうか。

ひとつは需要が堅調であるということでしょう。当然ながら人は食べなければなりませんので農林水産物を全く買わないわけにはいきません。見合った供給がなければ価格は上がっていきます。近年のグルメブームも影響しているかも知れません。少しでもいいものを求める層も確実に出てきています。

ふたつめにはイノベーションが起きていないことがあります。1970年比で物価指数が大幅に低下したテレビ・パソコン・カメラのように技術革新によって相対的な価値が上がれば,物価指数は下がるわけですが農林水産物にはそれが起きていません。

上記のような理由で物価指数が上がっている中で,農林水産業の従事者は減っていっています。農業従事者数に関しては以前記事にしました。

需要があるのに,技術イノベーションはまだ十分でなく,それでいて従事者数が減っている。こんなブルーオーシャンな業界あるでしょうか?

テレビ・パソコン・カメラ・家電・通信ではイノベーションが起こりました。次にイノベーションが求められているのは2000年対比の物価指数倍率上位に位置している農業に間違いありません。その一助となれるよう,がんばっていきたいと思います。