上勝の【45分別】と都市部との違い。キーポイントは「透明性」?

ども、のぐはるやでー。

徳島県上勝町での生活が始まって1週間くらい経っただろうか。

娯楽も少ないだろうし、暇な時間が多いだろうからと思って

ホラードキュメンタリーを大量ダウンロードしておいたのだが、

思ったより毎日の自炊やイベントごとで思ったより忙しくて全然暇じゃなかったのでなかなかnoteが更新できなかった。

正直今のところ毎日充実していて、怠惰に東京にいるより楽しい。

「あー今日は無駄に過ごしたな」と思う日が1日もない。

色々と書きたいことはあるのだが、

今回はここでの生活の軸になっている分別のことについてまず書こうかと。

僕もまだ勉強中なので、間違ったこととか、的外れなことも書いちゃってるかもしれません。

45分別に囲まれた生活

上勝は13品目45分別が町のしくみとして存在している。

一覧はざっとこんな感じ。

町にはゴミ収集車がこないので、生ゴミ以外のゴミは町民自らがゼロウェイストセンター(つまり僕が今インターンしてる建物)まで自分の手で運び、分別する、という流れだ。

分別が大変なことが生活の軸にあるため、

買うものや自炊などもついついゴミがなるべく少なくなるように意識してしまう。

料理に関して、出た生ごみは各自の自宅にあるコンポストで処理するのだが、これがまた面白い。

一見なんの変哲もない土だが、中には微生物がいっぱいいて熱を持っているので、手をかざすと少しあったかい。(微生物は目には見えない)

ここに穴を掘って生ゴミを入れると微生物が分解してくれる、というもの。

分解された生ゴミはガスになるので、土の体積が変化するということはない。

生き物って不思議〜!!

僕はでた生ゴミは冷凍して朝まとめてコンポストに出しに行くのだが、一度も臭いと思ったことがないし、虫も湧いていない(ダンゴムシとかはいるけど、ハエとかウジムシはいない)

このように、上勝は細かいゴミ捨ての条件があるのだが、

結論から言って僕は、ここの分別の「数」が、というよりかは、

そのゴミを取り巻く「透明性」が自然と人々を分別に向かわせるんだな、

と気付かされた。

この町のゴミセンターは、

そのゴミは誰が処理して

どう保管されて

どんな資源に、いくらで処理されるのか

という、普段我々がゴミ箱にブチ込んで見えなくして終わりにしていた、

ゴミのアフターストーリーが丸見えなのだ。

アフターストーリー1 苦労の透明性

ここがゼロウェイストセンターの分別コーナーだ。

ゴミカゴの前にはそこに入れるゴミの種類が細かく書かれていて、持ち込んだゴミをそこに分けて捨てる。

プラスチックなど、洗ってキレイにできるものは全てキレイにしてから持ちこむ。

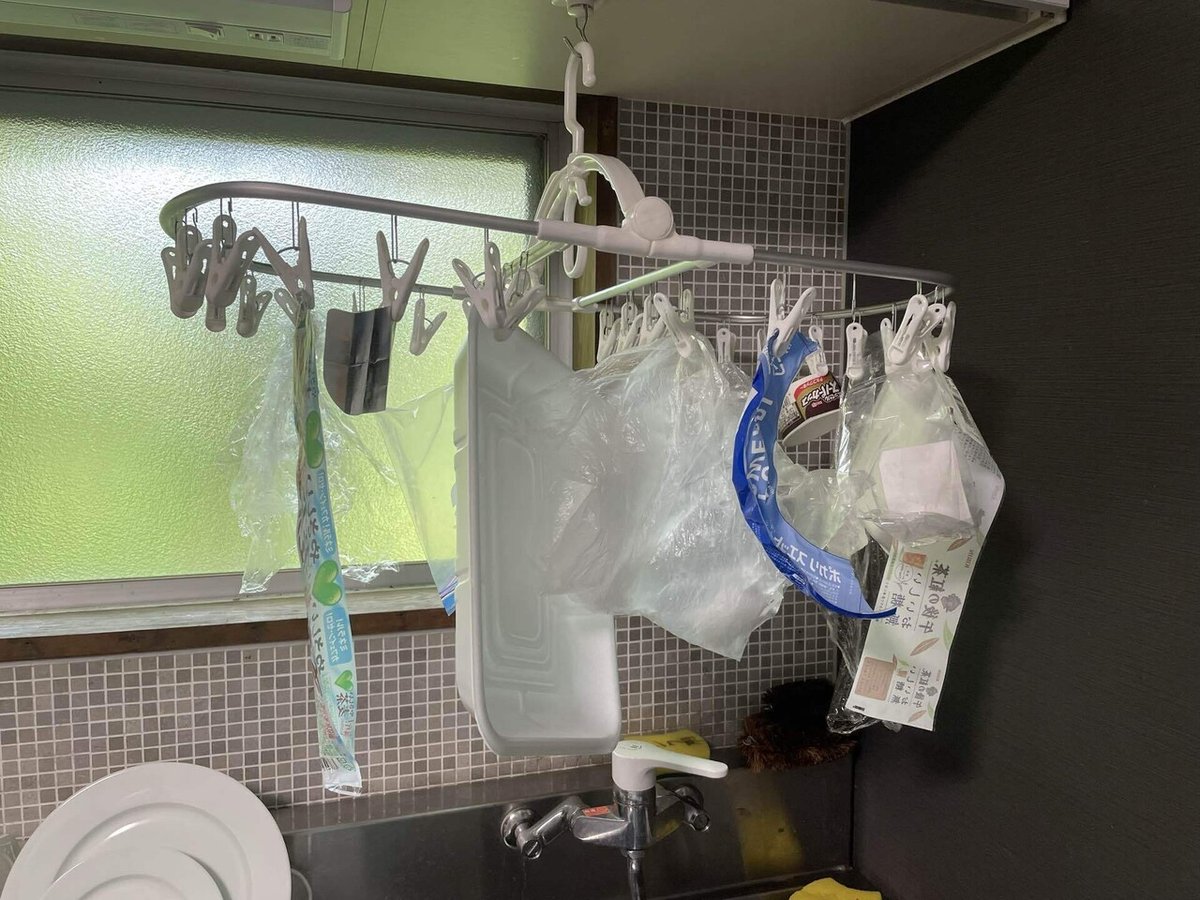

(なので上勝町の家のキッチンにはだいたいゴミを干す用のピンチハンガーがある。)

ゆえにこのゴミセンターもまた、全く臭くない。

ほんとに、びっくりするほど無臭で、不潔感も全然ない。

センター内には係のおじさんおばさんが基本的に常駐していて、廃品の分解などをしているので、わからないことがあったら教えてくれる。

このように人に見られている状態で捨てるため、バッっと適当に隠すように捨てて逃げるというようなこともできない。

もっとも、そんな雑な捨て方をしたら、そこにいるおじさんたちに代わりに分別をさせてしまうというのが目に見えてわかるため、いくらめんどくさくてもそんな捨て方をしようという気にもならない。

自分がテキトーに捨てた結果、

なにが起きるのか、誰が代わりに苦労しているのか、

ということが考えなくてもわかるような、

ゴミにまつわる人の苦労の透明性の高い状態であるため、

人々は気持ちとしてキレイにゴミを捨てざるを得ないのだ。

ペンやカミソリ、ライターなど

「あれ、これってどうやって捨てるんだっけ??

ま、いいか、(ポイー)」

って普段適当に可燃ゴミや不燃ゴミにブチこみがちな、分別の仕方がよくわからないけど生活の中でまあまあものたちは、それごとの分別コーナーがある。

これも、回収後におじさんたちが分解して素材ごとに分別してくれている。

こういったおもちゃ類も分解して分別。

当時のディエンドライバーとか、ファングのガイアメモリ、

めっちゃレアじゃない??

(次の日には解体されて無くなってました)

アフターストーリー2 行く先の透明性

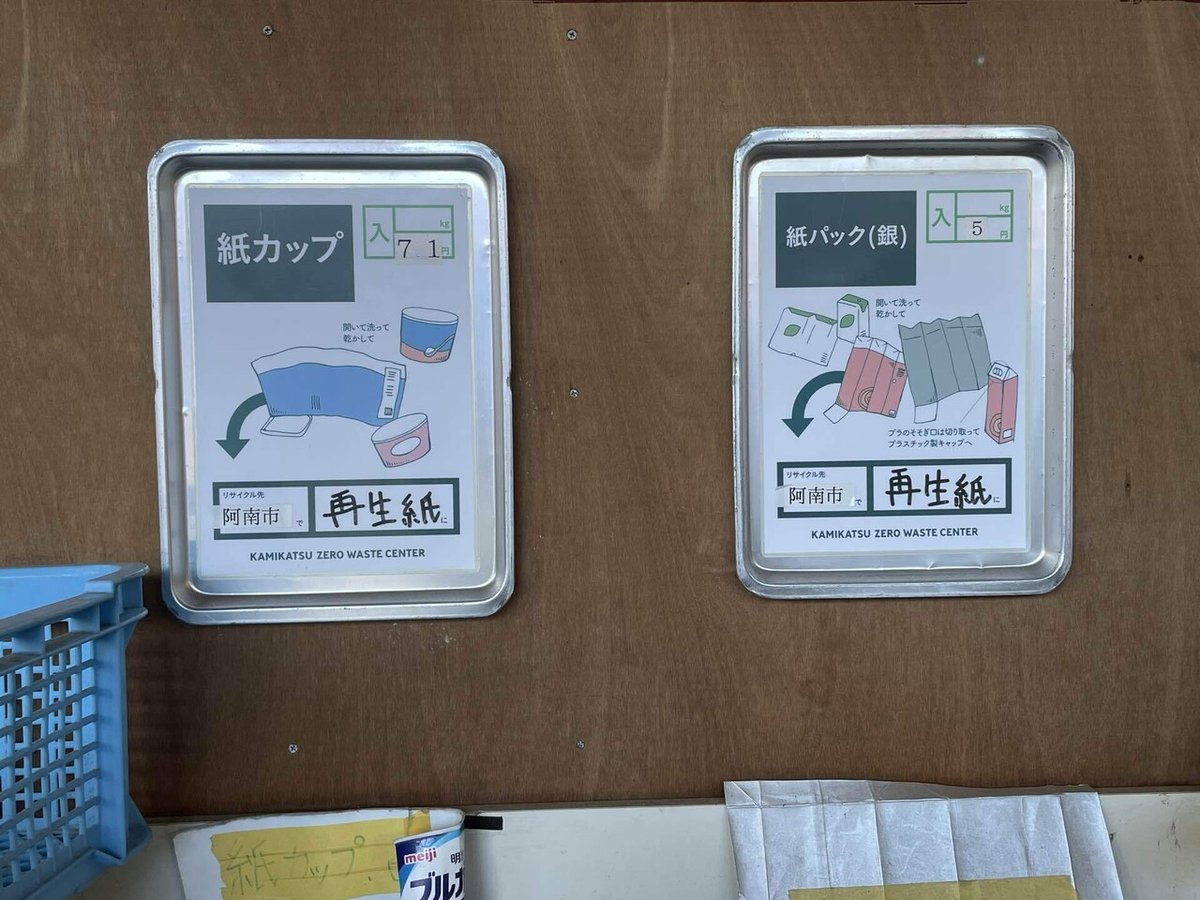

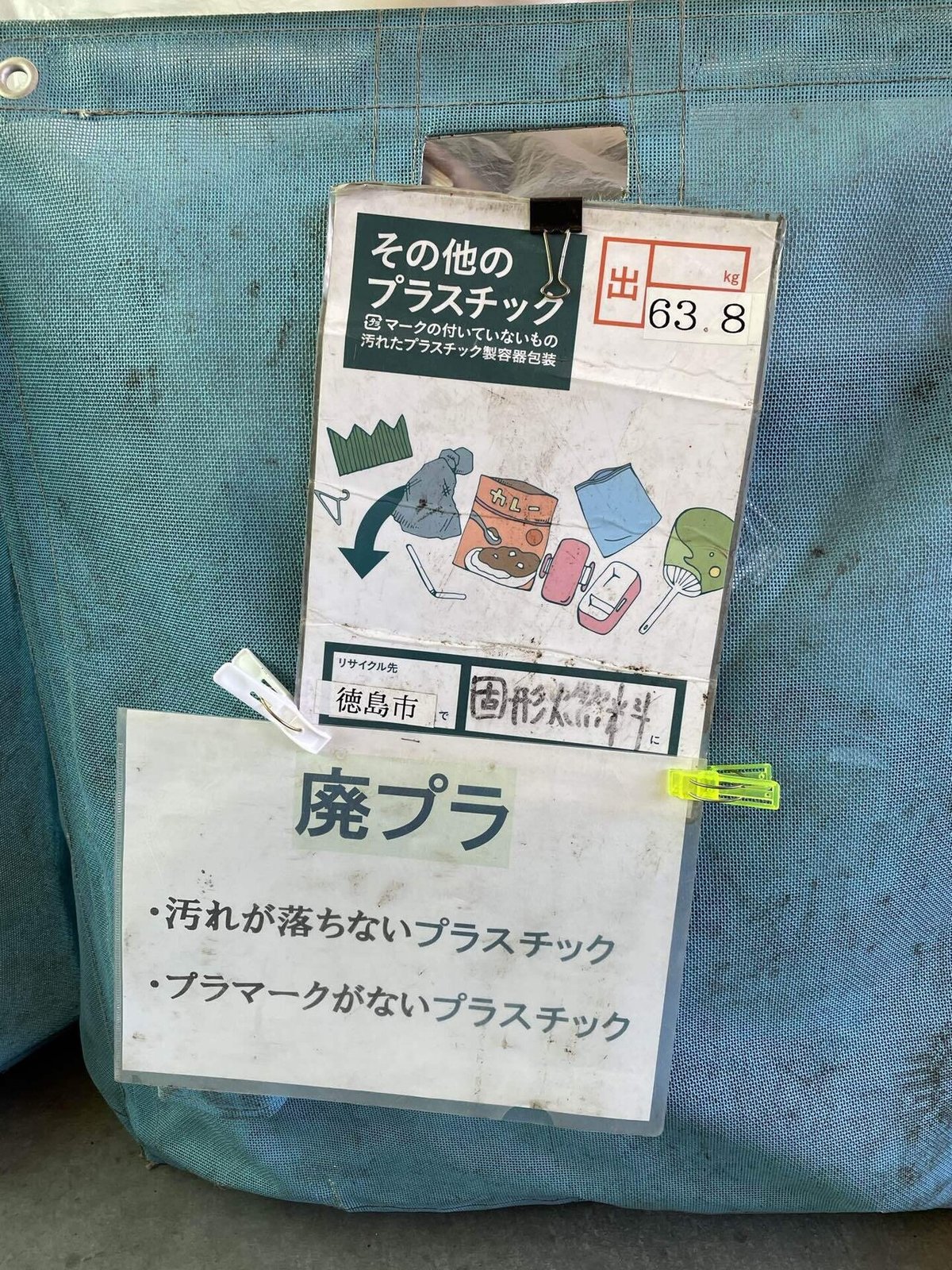

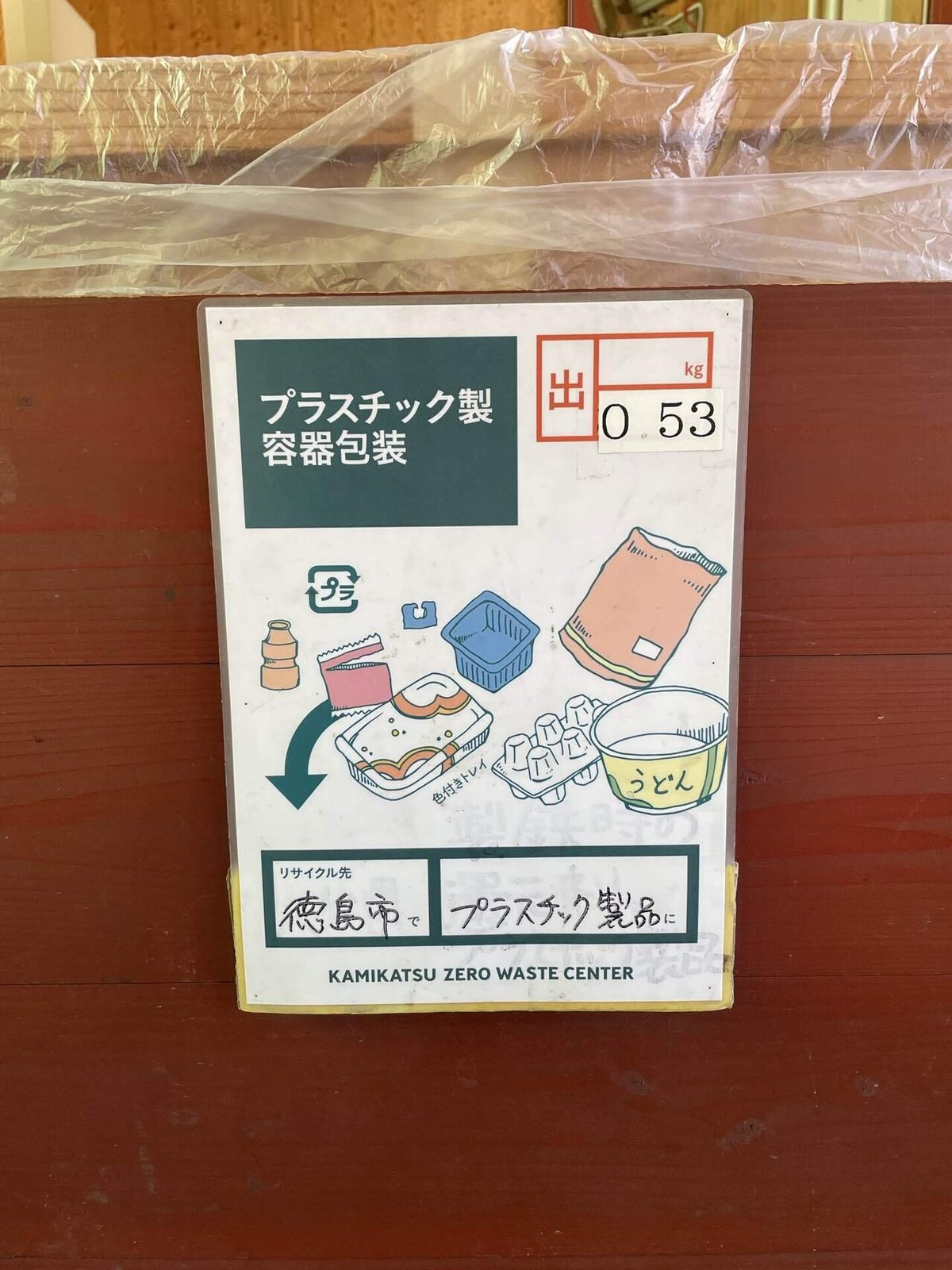

ゴミカゴをよくみると、種類、内容の他に

【出 63.8円】【入 7.1円】などの資源として処理した場合に1キロあたりにかかるコスト(または、回収できるお金)、

そして分別された後にどのような資源に姿を変えるのかが記されている。

同じプラスチックでも、ペットボトル、廃プラ、包装プラで分別の場所も

リサイクル先も、処理にかかる値段も違う。

廃プラは例えば、肉を包んでいたラップとか、レトルト食品のパックとか、洗っても汚れが取れにくいプラスチック類。

また、弁当箱とか、シャンプーのボトルとか、そのモノ本体がプラでできているものなど。

これらは固形燃料として、サーマルリサイクルに使われる。

サーマルリサイクル=熱のリサイクル 高い温度の水蒸気などを必要とする工場などで、熱を起こすための燃料として燃やして使われる。どうせ燃やすなら分けなくても一緒では???と思ったのだが、プラだけで燃やすのと、他の素材が混ざっているものを燃やす場合だと炎の温度の安定度合いが違い、高温の炎を起こせない。 廃プラのみで燃やした炎の温度は石油や石炭にも劣らないものになるそう。 だからゴチャ混ぜのものはサーマルリサイクルとして工場などで燃料として使うのは難しいよう。

包装プラは例えば、カップ麺を包んでいる透明なプラや、卵のパックなどの

比較的キレイなプラスチック。

こっちは廃プラとは違って、ケミカルリサイクルやマテリアルリサイクルに利用される。また、ペットボトルもこれらが主。

ケミカルリサイクル

廃棄物を化学合成により他の物質に変え、その物質を原料にして新たな製品を作るリサイクル方法。例えば製鉄所で鉄を作る際に必要な石炭(を蒸して作るコークス)の代わりにプラスチックを還元剤として使ったりなど。

マテリアルリサイクル

プラスチックをプラスチックのまま原料にして新しい製品をつくる方法。

例えば我々の日常の周りにあるものなら、ハンガーとか、お風呂の椅子とか。食べ物を包んでいるプラスチックは出どころがはっきりしているものでしか使えないようになっているので、口に入れるもの周りのものは少ない。

区別がなんとなく難しい感じがするが、体感のイメージとしては、

1ヶ月放置して臭くなるか、ならないか

が廃プラか包装プラか判断基準らしい。

(なんで値段が違うかというと、こういったプラマークがついているものは拡大生産者責任といって、作った側のメーカーが処理費用を一部負担することになっているから)

ペットボトルを分けるのは都市部でも当然だが、廃プラと包装プラで分けるところはあまりないのではないか。

自分が住んでいる区も、プラスチックはすべて紙とかと一緒に燃えるごみだ。

ちゃんと分けて捨てるだけでリサイクルの行先も、

自治体への負担額も違う。

こうも「どっちに入れるかで負荷がこんなに違いますよ」

と書かれてしまうと、

自分がプラスチックの行先を左右しているのを実感せざるを得なくなり、

やはりここもちゃんと分けざるを得ない感じがしてくる。

アフターストーリー3 保管の透明性

これは、分別エリアの対岸にある、ゴミの保管エリアだ。

上勝はプラスチック、ペットボトル、缶などの資源ゴミがリサイクル業者に回収されるのが半年に一回のため、圧縮して長期間の間ここゴミセンターで保管されることになる。

ある程度ゴミが溜まったら分別エリアの横のプレス機でゴミを圧縮し、こっちのエリアに移動し、保管する。

なので、保管の期間中に腐ったりカビたりしないようにゴミがキレイである必要があるのだ。(そうなると一山丸々リサイクルできなくなる)

1枚目の画像は、ペットボトルの圧縮された姿。

この町はキャップ、ラベルを剥がして、洗ってキレイな状態で捨てられるため(というかその状態じゃないとリサイクルできない)こうやってプレス機で固めてもキレイな状態で固められるのだが、

ここで思ったのが、

「え、じゃあ東京の自販機の隣にあるゴミ箱に捨てられてるペットボトルとかどうなってんの?」

という話。

スタバのゴミが捨てられてたり、タバコの吸い殻が入った状態で捨てられていることもあるだろう。

調べたところ、自治体にもよるようだが、少なくとも僕が住んでいる区は

回収後に汚れているペットボトルは手作業で蓋を外し、ラベルを取り、中身を洗っているようだった。

どうやって保管され、どうやって処理されているのか。

出先なら、中身を洗うまではできなくてもせめてラベルを剥がして蓋をとって捨てるくらいならできる。それだけで減る負担がある。

知っているだけでもやること、やらないことが変わってくるのではないか。

と、このペットボトルの山を見て感じた。

「隠しているだけ」だったことに気付く

ここでのゴミの処理を見て、僕は都市部での「ゴミ捨て」のあり方が

「見えないように隠しているだけ」であったことに気がついた。

生活エリアから、ゴミ箱に隠し、

ゴミ捨て場に隠し、

収集車がさらに見えない所に隠し、

燃やして、最後には埋立地に隠す。

ゴミを出すこと、隠すこと自体は仕方がないことだが、

隠したそれがどうなっているのかも見えていなかった、

見ようともしていなかったことを、実感させられた。

現状の社会は、モノが生産され、提供され、消費されるところまでの仕組みはよくできている(是非は置いておいて、自分が欲しいと思ったものが欲しいと思った時にすぐに手に入る)ように感じる。

しかし、消費されたのちどのように処理されるのか、どのように再資源化するのか(または廃棄されるのか)という部分はお金になりにくいからか、

あまり仕組みとして完成されしきっていないように思える。

ゴミというものを取り巻く要素には、

生産、消費、廃棄の大きく三つがあるのかな、と感じていて、

それぞれはどれか一つが解決されれば全部丸く収まりますよというようなものではなくで、それぞれがそれぞれに影響し合っている三位一体のものだな、と感じているのだが、

卒制として作品を作り、テーマとして訴えていくのなら、

廃棄の部であるこのゼロウェイストセンターで自分が痛感させられた

都市部でのゴミのアフターストーリーの不透明性

は一つキーポイントになりうるな、と感じた。