グラップリングが日本で流行る未来を想像してみた

先日、ジムの関係者から、ある動画を紹介されました。個人的に衝撃的な内容で、思わずこんなツイートをしました。

高橋サブミッション選手の北米訪問の動画。衝撃と同時に「自分も何かしたい!」と思った。アマ目線で市場を見ると、自分のこれまでの経験(塾経営、マーケ、コミュニティ運営、SEO、集客)が全て活かせる。miroで脳内整理したら、やっぱできそうとなった(ポジティブ🙌https://t.co/qGzNQlm4E3 pic.twitter.com/jYhK095vCy

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) February 7, 2023

日本屈指のグラップラー・高橋サブミッション雄己さんが、アメリカのグラップリングジム、大会を訪問するという内容。訪問は2022年5月。今後日本でグラップリングが発展するヒントがたくさん詰まっています。

この記事では、北米のグラップリング事情、日本の現状、これから日本でグラップリングが流行るために必要な5つのポイントについて考察します。

筆者紹介 延藤素康(のぶとうもとやす)

仕事:教育業界のマーケター。サイトや店舗にひとを集めることが生業。学習塾の経営にも関わっており、本記事では格闘技ジムと塾の比較にも触れています。

寝技:始めてちょうど1年。ダイエット目的で近所のジムに入ったのをきっかけに、どハマりして週4,5で柔術(青帯)・グラップリングをやっています。

このnoteの読者対象

格闘技、武道に興味がある人

新しいビジネスの発展に興味がある人

格闘技ジムを運営している人

グラップリングとは?

Probably my fav grappling match of all time 🔥🔥 pic.twitter.com/ZbpSgo0YS3

— 😁👍 (Alpha Male) (@WheresUrKidAt) January 1, 2023

動画内容を見てもらうのが早いのですが、ざっくりイメージすると、「絞め技・関節技が使えるレスリング」といったところ。

またグラップリングは、①特定の競技を指す場合、②柔術やサンボなど打撃を用いない組技系格闘技の総称の2つを表す場合があります。今回の記事で使う「グラップリング」は①のことです。

グラップリングは「No-Gi(ノーギ)」と呼ばれることもあります。これは「着(Gi)をつけない(=No)柔術」という意味です。ラッシュガードを着用します。柔道やレスリングとの違いはこちらの記事をご覧ください。

グラップリングは格闘技でもありながら、知的なゲームでもあります。攻守ともに戦術・ポジションが多く、身体だけでなく頭も使います。また打撃がなく、アザができたりめまいがくることもありません。もし関節技・絞技から逃れられない場合はタップ(降参)すればゲームが終わります。大怪我することは稀です。

高橋サブミッション雄己さんのプロフィール

このレポートの案内人である高橋選手は、国内外で活躍するグラップラー、MMAファイターです。23歳にしてグラップリング大会のプロデューサーも務めています。足への関節技に定評があり、教則ビデオも多数。ちなみに「サブミッション」とは、首絞め・関節技のことです。

では、冒頭の動画の内容をパートごとに紹介します。5パートあります。

北米グラップリング界の潜入レポート

[冒頭]米国のグラップリングシーンはトンデモないことになっている?

日本のトップグラップラー(グラップリングの選手)たちがアメリカの10,20代の選手に負けた。アメリカではグラップリングシーンが盛り上がっているらしい。そこで高橋選手が現地に飛び、グラップリング事情をレポートすることになる。

①カリフォルニア州の名門ジム「10th Planet」を訪問

冒頭にジムの建物の外観が映し出されますが、その大きさに驚きます。郊外のスーパーくらいの広さがありそう。日本と違って、グラップリング(No-Gi/柔術着なし)メインでこの広さを誇るジムはありません。

参考までに:日本のジムではNo-Giのグラップリング専門はほとんどなく、柔術や総合格闘技のクラスがメインです。サブ的にグラップリングクラスが用意されていることが一般的。

平日の昼間にもかかわらず多くの会員が参加。高橋選手はスパーリングに参加するも、インストラクター(ジオ・マルティネス選手)に一本を取られる。

その後休憩を挟んだところで、陽気な黒人のおじさんに話しかけられてスパーリング開始。おじさんはなんと53歳。楽しそうにスパーリングを楽しんでいます。普通の仕事を持つ一般会員ですら、日本のトップ選手・高橋さんが手を焼くレベルとのこと。

多少ヨイショもあるかと思いますが、この時点でグラップリングをかじっている僕には驚きの光景ばかりでした。

まだまだ続きます。

②ヘンゾ・グレイシーアカデミー(ニューヨーク)

つづいて高橋選手が向かったのはニューヨーク。かつて日本の総合格闘技イベントPRIDEでも活躍したヘンゾ・グレイシーが代表を務めるジムを訪れます。かの有名なグレイシー一族の一人です。

なんと会員数が数千人もいるそうです! 日本ではここまで人気の格闘技ジムはありません。(トイカツくらい?)

朝7時半で50名がクラスに参加!多数のセレブやビジネスマンが通う。クラスを終えてからそれぞれの日常が始まるのでしょうね。僕は海外で白人コミュニティで生活していたことがありますが、アメリカ人は朝型の人が多いですね。

「競技人口が増えれば斬新な技術も生まれる」とはまさにその通りで、競技人口が増えればお金が回るだけではなく、アイデアも増えます。

③ヘンゾ道場の別支部へ

ここでも高橋選手は、ジムのインストラクター(ジョン・カレスティン選手)とスパーリング。同じ技を何度も掛けられる。

スパーリング後、高橋選手がテクニックについて質問すると、丁寧に答えてくれます。技術をオープンに伝え合う風土ができているって素晴らしい。

ジョン・カレスティン選手はインタビューにこのように答えます。

グラップリングはすごい勢いで進化しています。Webも活用し、誰もが新しい情報にアクセスできて、レベルが上がっている。まだ時間はかかりますが、次第に世界中に浸透し始めると思います。

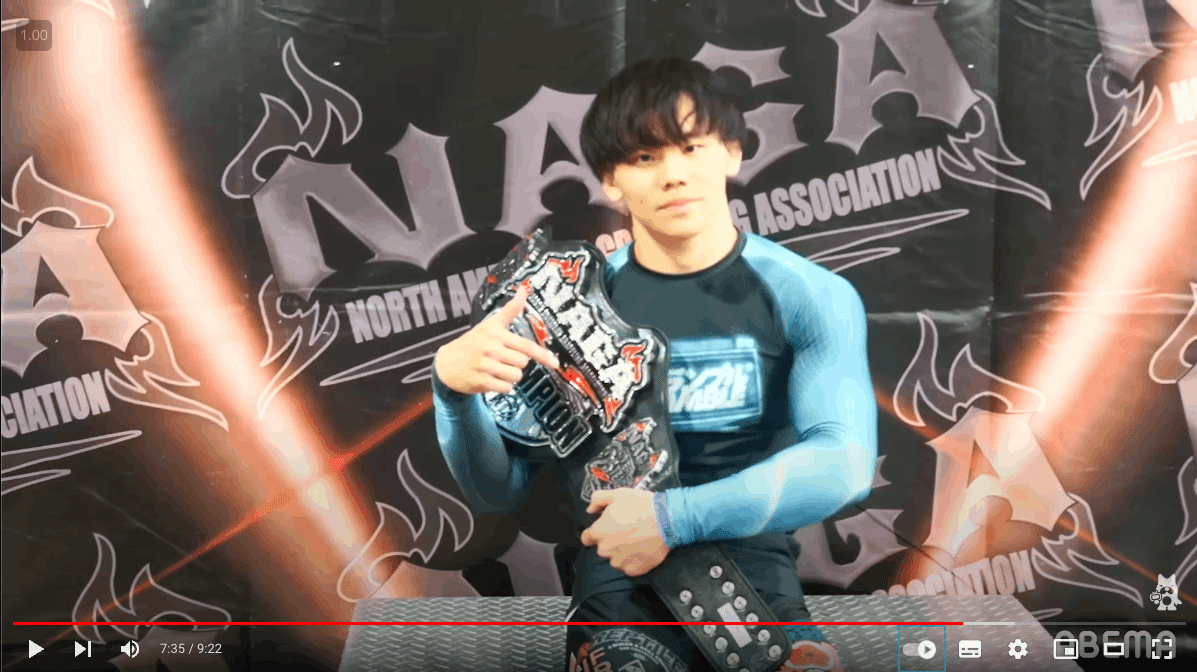

④グラップリング協会、充実したアマチュア向け大会

最後はNAGA(北米グラップリング協会)を訪問。グラップリングの大会が毎週開かれています。着あり柔術の試合の隣で、No-Gi(着なし)のグラップリングの試合が進行するなど、ビギナー・キッズクラスも含め、あらゆるスタイル&レベルの人が目標にできる大会となっています。

高橋選手も飛び入り参加して見事優勝。

⑤帰国後、受け持つクラスにて

今回のアメリカ遠征で学んだことを自分が担当するクラスに還元。ざっとこんな振り返りをしています。

北米のグラップリング界は別世界と思っていたけど、必ずしもそうではない。

発展に必要なのは、技術の枠を超えて普及させること。そのためにはプラットフォームを整えないといけない。

日本も着実に進化している。足りてないけど、方向性は間違っていない。いずれ最先端に近づけるかも?

以上が動画の内容です。

この動画で特に注目したい3点

もしかしたら「これがそんなにすごい内容なの?」と思う人もいるかもしれません。僕が衝撃を受けた点について説明します。

①ビジネスマンやセレブ層がグラップリングを学んでいる

日本では、格闘技といえば荒くれ者がやるイメージが強いです。試合前のトラッシュトーク(罵り合い)、不良・元犯罪者が特異な経歴をアピールして、「見せ物」「成り上がり」的な要素で盛り上げます。

たとえば一大旋風を巻き起こした「BreakingDown」。先日、第7回大会を開催しました。Yahoo!ニュースで取り上げられるのは出場者の前科や武勇伝、出場者同士の罵り合いなど。試合以外の話題ばかり。

もともとBreakingDownは総合格闘技ルールでした。しかし、インパクト、YouTubeでの切り取りやすさ、エンタメ性、試合進行を考慮したのか、打撃中心のイベントに移行しました。駆け引きは少なく、ドツキアイといった感じ。(くだらねぇと思いつつ、ついつい見ちゃいます笑)

対照的に寝技(柔術・グラップリング)では40代以上の競技者が多い。若者に有利な筋力・瞬発力・動体視力よりも、知識や経験が重要になるからでしょう。高学歴やオタク気質の人の方が研究熱心で寝技の上達が早いのは、競技の特質から来るものかなと思います。

寝技は打撃に比べると、見た目は地味で細かい手順やポジションも多い。絵面的にも試合展開はスピーディーではありません。轟音も響きません。(寝技競技で音が響いたらかなりヤバい事が起こっています)

一般的に格闘技ってアングラなイメージがつきまといます。「知的」とか「ビジネスマン・セレブ」を思い浮かべる人はいないでしょうか? しかし、この動画では、ビジネスマンやセレブが早朝からグラップリングにいそしんでいる様子が映し出されています。日本では見られない光景ですね。

②初心者からレベルを踏んで参加できる大会が揃っている

これも日本と大きく異なります。日本で寝技の大会と言ったら、やはり柔術(ギあり)がメジャーです。年間に数十の大会が各地で開催。一方、No-gi(ノーギ)のグラップリングの試合になると、数えるほどしかありません。

初級者が気軽に始められ、誰でも自分のレベルで参加できる場(大会)が揃っている点は、日本よりアメリカの方が先進的と言えます。

僕は寝技を始めて半年後に初めて柔術の試合に出たのですが、やはり「自分のレベルを知りたい」「練習したことは身についているのか?」というのが出場の動機でした。

③ジム、選手を包括的に束ねる機関がある

この動画で紹介されているNAGA(北米グラップリング協会)の設立は1995年。歴史はそれなりに長いです。一方、日本にはグラップリングの連盟や協会がまだありません。柔術界では、JBJJF(日本ブラジリアン柔術連盟)がNo-Giの大会も主催していますが、足関節などに制限がありグラップリングとはルールが異なります。

日本ではグラップリング競技者・ジムのハブになる組織がなく、アマチュアに広く開かれた大会は少ないのです。総合格闘技のイベント団体が「グラップリング部門」を新設したり、有名選手が発起人となって仲間内で大会を開くことはありますが、規模は限られます。

本当にアメリカではグラップリングの波が来ているのか?

「この動画だけ見て、本当にアメリカで流行ってるとは言えないのでは?」という人も多いでしょう。そこで客観的なデータがないか探してみました。

世界規模で見れば、格闘技人口は増えている

世界的に格闘技の競技人口は増えているそうです。論文、調査データの引用も多数あり。

※残念ながら世界的にグラップリング人口が増えているというデータはありませんでした。

アメリカでの検索トレンド

【柔術vs柔道の各国での検索数】

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) February 12, 2023

・アメリカは柔道→柔術へ圧倒的にトレンド変化。(※これはカテゴリで選んでいるが、BJJ⇄Judoの語句検索では2010年から逆転)

・柔道大国のブラジルにおいても、柔術の方が検索多い。

・日本、フランスはやはり柔道。後者はオリンピック関係なく恒常的に検索あり。 pic.twitter.com/LLFpmloZQz

これはGoogleTrendsというGoogleのサービスです。あるキーワードが期間別・国別でどれくらい検索されているか調べることができます。1つ目の画像によると、アメリカでは2005~2009年まではBJJ(ブラジリアン柔術)がJudo(柔道)が拮抗していたものの、現在では圧倒的に柔術の方が検索されています。

また雑誌『近代柔道』の記事によると、全米柔道連盟の登録人口は15,000人で、登録チーム数は300。これに対して、アメリカのブラジリアン柔術人口は200,000人、登録チーム数は3,000以上とのこと。なんとアメリカでは、柔術人口が柔道人口の10倍以上!

【画像2】はブラジル。ブラジルは柔道大国でもあるのですが、柔術の方がニーズとして上回っているようです。

【画像4】日本では柔道の方が頻繁に検索されていますし、メジャーです。肌感としても間違いないでしょう。柔術人口が約3万人に対して、柔道人口は約12〜15万人と言われています。さすが「お家芸」。学校で選択科目になっているのも頷けます。

日米における柔術・柔道の競技人口を以下の表にまとめました。

アメリカのトップ企業が福利厚生として柔術を採用

2014年からGoogleやFacebookは柔術を福利厚生のアクティビティに取り入れています。インストラクター(多くは有名柔術家)はすんごい金額で雇われているとか👀

■マーク・ザッカーバーグはファイターだった!

Facebook創業者マーク・ザッカーバーグは柔術やMMAの練習に励みつつ、メタバースに組み込もうとしています。

世界的企業のトップが格闘技をしているって、意外ですよね。格闘技のためにメタバースを開発してるんじゃないかと思えてきます笑

↓キレッキレのザッカーバーグ氏。(動画あり)

Learning self defense is a must. This is Mark Zuckerberg with the white shorts learning how to fight. We live in a dangerous world where anyone can be attacked viciously or killed anywhere. You should learn how to protect yourself. There are millions of free videos on YouTube. pic.twitter.com/YGxHfS5dpx

— keep moving (@Rocky778479611) February 18, 2023

あるインタビューでこんなコメントをしています。

おかしな話だけど…つまり柔術は本当に最高のスポーツなんです。問題はどうしてこの世界に入ったのか、ではないんです。最初のセッションで5分ほどやっただけで、これは僕の人生でなんでこのスポーツにもっと早く出会えなかったんだろう、と思ったんです。

めっちゃわかるー!!!笑

僕(筆者)は37歳でグラップリングを始めたのですが、もっと早く出会いたかった・・・と毎日思ってます。

僕が通う柔術ジムには63歳のおじさんがいます。55歳で始めて現在紫帯(中級の上レベル)。体重55kg。10kg以上デカい20代の若手がやられまくる。僕もホイホイ転がされます。悔しいなと思いつつ、柔術って「宣伝文句でなくまさに生涯スポーツだな」と感動を覚えます✨

アメリカでは2011年ごろから柔術が流行っている

つづいて紹介するのは、アメリカ在住の日本人男性が米国の柔術事情についてインタビューを受けた記事(2016年)。

「アメリカで柔術は流行っていますか?」の質問に対して、宮本さんはこう答えます。

「いろいろな人に聞きますが、ここ5年ほどで急激に競技人口は増えているようです。私はまだ二年しか柔術をやっていませんが、レスリング道場を間借りして柔術道場を始めた黒帯の人を何名か知っています。」

このインタビューは2016年です。「5年ほど前から急激に流行っている」とのことですが、検索ボリューム数を見ると、ブラジリアン柔術が柔道に追いついたのが2011年1月。そこから柔術の方が検索数は上です。一応の整合性は取れるかなと🤔

この記事では、日米の文化の違いについても触れられています。「良い言い方をしたらフレンドリー、悪くいうと礼儀がなっていない」とのこと。おもしろい内容なのでぜひ読んでみてください。ブラジリアン柔術では当たり前の「出稽古」の特異性についても触れられています。

日本でグラップリングが流行る可能性はある!

日本でグラップリングが流行るには、以下の5つが整備&高める必要があります。

①競技人口

②大会

③ファン(観客)

④ジム

⑤ジム&選手間のネットワーク

①競技人口:おそらく増えている

グラップリングはまだまだマイナースポーツですが、柔術人口は増えています。

2007年⇒2022年で比較すると、JBJJF(日本を代表する柔術連盟)の加盟ジム数は250⇒300に増えています。国内には、連盟非加盟でも柔術クラスがあるジムもたくさんあるので、3万人は超えていると考えます。

グラップリングと柔術を一緒にやる人が多いので、柔術人口が増えれば自然にグラップリング人口も増えることは間違いありません。グラップリング人口は増えていると仮定しても問題ないでしょう。

②グラップリングの大会:増えている

総合格闘技やキックボクシングのイベント団体がグラップリングの試合を組むケースが増えてきました(Gladiator、RIZIN、Fighting Nexus)。また新しい大会やコロナ自粛から再開するイベントも増えています(Level-G、IRE、KIWAMI、Unrivaled、FINISH)。

(1)QUINTET

国内最大のグラップリングイベントはQUINTETで間違いないでしょう。海外からトップ層のグラップラーを招聘し、海外興行も開いています。

(2)RIZINのグラップリング、柔術マッチ

2022年5月、総合格闘技の有名4選手によるグラップリング2対2の試合が行われました。

※グラップリングマッチの煽りVから再生

所英男さんが出場しました。このイベントは僕が所さんのジムに入ってまだ数ヶ月のことで、リアルタイムでグラップリングの試合を見るのは初めてでした。めちゃくちゃ興奮しました。

RIZIN.21(2020年2月開催)では、RIZIN現ライト級チャンピオンのホベルト・サトシ・ソウザ選手が中井祐樹氏(日本柔術界の父)と柔術ルールでエキシビジョンマッチを行いました。リングの上でやる柔術って新鮮ですよね👀

異種格闘技戦が発生するおもしろさ

日本ではグラップリング専門の有名選手はほとんどいません。MMA(総合格闘技)、空手、柔道、柔術、レスリングをメインにしている選手が出場します。

これは、見方を変えれば「異種格闘技戦」とも言えます。初期のUFCやPRIDEがそうだったように。もちろん現時点の話であって、グラップリングが盛り上がればいずれグラップリング専業の選手が出てくるでしょう。

③ファン(観客):増えているかわからない

競技を拡大させたい場合、競技人口の増加は当然ですが、観客(ファン)の増加もマストな課題です。

ファンを増やすのはマジで大変です。柔術は「マット上のチェス」と言われます。チェスのルールを知らない人が楽しめないのと同じく、グラップリングも負けず劣らずわかりにくい。上下どちらが有利なのかもわかりにくいでし、「え?いまの極まったの?」となることもしばしば。判定の基準も素人にはわかりにくい。

現状、グラップリングの世間的な認知度はめっちゃ低いので、純粋な視聴者を増やすのは難しく、アマ競技者を増やすしかない状況です。アマ競技者は試合の観客でもあり、グッズ購買もあります。長くお金を払ってくれる層なので、超大事。

となると、グラップリングのファンを増やすには、各格闘技ジムが(1)会員を増やし、(2)彼らが会費以外にもお金を投じてくれるようにするのが第一歩です。ライト層(ダイエット、レジャー)を増やす、アマイベント出場を促す、プロのジム生の観客として来てもらう、グッズを買ってもらうなど。

ちなみに格闘技ジム(会費)の市場規模は、1000ジム×80人×120,000円=96億円くらいではないかと推察します。※現役・元プロ・有段者が1000人、それそれがジムを持ち、生徒数80人、月額10,000円という計算です。

格闘技ジム(会費)の市場規模をフェルミ推定しようと「現役・元プロ・有段者が1000人、それそれがジムを持ち、生徒数80人、月額10,000円」と仮定して1000×80×120,000=96億円と見積ったところで、ポータルサイトを掘るとやはり約1千ジムが目安。平均80人もいない気がするので、もっと小さいかも。

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) February 20, 2023

フィ

※参考:この後紹介する学習塾・予備校業界の市場規模は9700億円。"ジム会費"の市場と対等に比べられませんが、100倍の差ってデカいですよね?

では、格闘技ジムはどのように会員を増やすのか?

格闘技はスポーツの中でも素人が始める敷居が高いので、フィットネスジム会員など普段から運動している人たちを取り込むのがベターかなと。ちなみに、フィットネスジムの市場規模はコロナ減少後は復活、今後さらに進展予想で年間5000億円。純粋に格闘技ファンを増やすのは難しいとしても、ダイエット目的の人に長く続けられるスポーツとして提供できる余地はあると考えます。

ここはトイカツ道場が「ファイトフィットネス」というブランドのジムを持っており、参考になります。

またまた個人的な話で恐縮ですが、僕はダイエット目的(しかも妻に格闘技を勧められ笑)でこの世界にのめり込みました。

2022年1月⇒9月の変化

最近自称行為レベルにサウナ・二郎・短眠に陥っている僕に対して、「ボクシングでも始めたら?」と妻から助言をいただく。確かに今の暮らしを考えると、格闘技の方がよほど安全に思えてきた。探してみると、東京って各種格闘技が揃ってますね👀

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) January 6, 2022

37歳。格闘技との出会いは一大事件でした。最初はダイエット目的だったけど、今は強くなることしか考えてない🤔

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) September 18, 2022

過去を掘り返すとPRIDEが好きだったり、負けず嫌いだったり、出会いは全くの偶然ではなかったのだ、多分。

なので最近「実はやり残しがたくさんあるのでは?」と思うようになった。(続

体つきもずいぶん変わりました。

【予想】格闘技ジムの発展はこんな感じ

ここまで、①競技人口、②大会、③観客、④ジム、⑤ジム&選手間のネットワークのうち、①〜③について説明してきました。

つづいて④ジムの発展について、僕の専門領域である学習塾と比較しつつ、今後格闘技ジムの進展について予想します。

※あらかじめ断りますが、提言としてメッセージ性が強い文章になっています。僕はグラップリング競技者としては未熟ですが、店舗経営やマーケティングに精通しているので、ビジネス視点から語ります。また、グラップリング(No-Gi)は市場が小さすぎるので、格闘技ジムに括って話を進めていきます。

現状の確認

グラップリング専門のジムは都内で数えるほどしかない。総合格闘技ジム、キックボクシングジムが1クラスとしてグラップリングを開講していることが9割以上。

グラップリングと密接な関係にある柔術では、競技者とジムの数はともに増えている。

柔術人口が増えてきたのは前述のとおりです。競技人口が増えると、ニーズが多様化します。今後グラップリングの発展を考える場合、学習塾業界が参考になります。

というのも、以下の点でグラップリング(格闘技全般)ジムは、学習塾と共通しているからです。

サービス業

提供者&顧客の関係=先生&生徒

店舗運営

月額制ストックビジネス

仕入れがなく、設備投資も低め。

学習塾の発展のざっくりした歴史(読み飛ばしOK)

ここは僕の専門領域でもあるので、詳しい説明を入れています。順序立てて話を進めていきますが、格闘技ビジネスに興味のない人にはしんどいので読み飛ばしてください。ジム関係者はぜひ読んでくださいませ。

※読み飛ばし推奨。ガーっとスクロールしてください。

■1960年代 第一次塾ブーム

第一次ベビーブーム(団塊の世代)が学生になる頃、日本は高度経済成長期(1955~1973年)を迎えていました。自営業ではなく会社員になる人が増加。学歴高い方が就職に有利ですからね。それに伴い学習塾が産業として発展しはじめる。日本を代表する大手塾、学研、KUMONなどもこの頃から拡大。

■1970年代 塾増加が加速

このころ生まれた第二次ベビーブーム世代(年間200万人が誕生!)が、80年〜90年代にかけて学生になり、受験戦争も相まって、市場が一気に爆発。通信教育なども増えましたが、ここまでは学校の授業とほとんど変わらず、多くは集団授業を開いていました。この時期の塾とは、「あの先生に教わりに行く場所」という位置付けと言えます。

■1980年代中盤から個別指導塾が急増

これまでの集団授業とは異なる個別指導塾が増加。小資本(黒板、複数教室が不要)、優秀な専業講師を集めなくても、ニーズに応えられるという理由から、フランチャイズ化を通じて全国に拡大する塾が増加(例:明光義塾)。この頃には塾に通う中学生が5割近くに達する。その後いろんな形態の学習塾が出現。

■1988年 全国学習塾協会が社団法人化

※初めて国の認可を受ける。=塾が社会的地位を獲得した。協会ができるまで実に20年以上かかっている点を押さえておきましょう。

■1990〜2010年、予備校の最盛期

全国に100店舗以上を持つ個別指導塾も一気に増加。東進衛生予備校がいち早く映像を使った集団授業を用いて全国に急拡大。衛星⇒インターネットに移行し、さらに授業インフラが充実。これまで講師の「生授業=LIVE」を売りにしていた伝統のある三大予備校を追い越すまでに成長。

■2010年以降 Webサービスが充実

小規模塾でもICTやウェブの活用も増えるようになり、スマホ普及も相まって定額の低料金で有名講師の授業を受けられるように(リクルートの「スタディサプリ」)。FC化、教務インフラが充実して、学習塾を開く敷居はさらに低くなっています。「武田塾」のように週次計画でパーソナルトレーニングを組む塾も増加(RIZAPの塾版)。中学受験のニーズが高まり、都内を中心にSAPIXなど高額でも生徒を集める塾が増えています。

■2020年 オンライン化は一般的に

のコロナ拡大以降、オンラインでの対面指導も増えています。教科書のデジタル化も進む。動画コンテンツで学ぶのは当たり前に。

2023年以降、今後はメタバースでの指導も増えていく?

ここまでのまとめ

長くなりました。退屈になった方、すみません🙇♂️ でも、格闘技ジムの発展の参考になる点ばかりなんです。もう少しまとめます。

【初期】学歴のある人・有名人など、初期の塾は「教える人の顔」で生徒を集めていた。当初は集団指導のクラスのみ。

【中期】1980年代に全国に塾が普及し、仕組み化、ニーズの多様化により個別指導が増える。乱暴に分けると、集団授業は進学目的で通い、個別指導塾には勉強が苦手な層が通います。大手個別指導塾はFCによる仕組み経営により、指導や社会人経験のない学生を「講師」として起用して授業ができる仕組みを整えました。集団授業塾はいまだに根強いですが、教室数で言うと個別指導塾の方が上回っています。

【後期】映像で教える予備校が伸びる。東進ハイスクールは旧来の大手3大予備校(代ゼミ、河合塾、駿台)を追い抜いた。大手塾でも映像を活用。「個別指導」はさらに発展し、武田塾を筆頭に個々の週次の行動にコミットさせる塾も増える。

【現在】塾だけでなく自宅にいながらスマホで手軽に授業を受けられる。塾に「授業を受けに行く目的」でお金を払う層は減っているかもしれませんが、リアル店舗(場所)が大事であることは揺るぎなく、多くの生徒が塾に通っています。

なお、少子化が始まってしばらく経ちますが、市場規模は落ちていません。詳しい説明は割愛しますが、(1)一人当たりの単価(月謝)が上がっている、(2)塾に通う年齢が広がっている(以前は中学生中心、現在は小中高&さらに未就学児まで)の2点です。

現在の格闘技ジムの運営

ここまでの話を格闘技に当てはめると、格闘技ジムはまだ学習塾の発展の初期にいるようです。つまり、有名選手・有段者が名前や実績でジムを開いている段階。例外はあると思いますが、大半はこれでしょう。

多店舗展開する主な柔術ジム

その中にあって、柔術の競技人口の増加に伴い、多店舗展開のジムが増えています。代表例はこの4つ。仕組みとしては暖簾分けや厳選した人材を道場長として採用。学習塾のFCほど簡単には開けません。

カルぺディエム

現在もっとも勢いがあり、試合実績、ビジネス的にも成功しているジムです。港区で複数支部の展開から始め、有名選手が多く、ブランディングがめっちゃ上手い。キッズクラス、女性限定クラスも充実。都内や都市部の支部は月額15,000〜17,600円(広尾は25,000円)。

大人が習い事にかける金額は月額5,000〜10,000円なので、その2倍。

今回調べものをしている中で、一番感銘を受けた記事です。カルぺディエム創業者・石川氏のインタビュー。4ページありますが、ぜひ。

これを読んで「自分は柔術を通じてどうなりたいのか?」と考えるきっかけになりました。

柔術家とは 試合結果ばかりを追い求めない──色んな仕事を持っている人が柔術をやっていて、アーチストもいる。そんな人達の生き方と柔術がクロスし、両方を高めている人だった立派に柔術家として生きています。そんな人の存在感が高まるような柔術のカルチャー化を推し進めていきたい。

トライフォース

早川光由氏が創業。JBJJF理事。前述のカルぺディエム創業者の石川氏は独立前、早川氏に師事していたそうです。

最近は朝倉未来・海の兄弟の所属先として話題に出ますが、柔術での知名度はNo.1ではないでしょうか。昇格制度など各種ルールが整っていて、日本の多くの柔術ジムがトライフォースを参考にしているそうです。

昨年、NHKで柔術を紹介する番組があり、早川代表が出演して技を披露しました。柔術ファンは必見です。

パラエストラ

1997年創業。国内34支部、海外7支部。近年は柔術よりも総合格闘技として有名かもしれません。UFCの選手も輩出しています。

日本柔術界の父・中井氏(日本ブラジリアン柔術連盟の会長)。総合格闘技でヒクソン・グレイシーとも対戦。『七帝柔道記』とその外伝は総合格闘技が好きな人は必読です。

僕は柔術とグラップリングを始める際に中井氏の『バイタル柔術』を参考にしました。

これまでたくさんの学問、芸術、スポーツに手を出してきたけど、柔術の志向性・奥深さには驚く。心を奪われた。数学バリに面白い。本屋でチェックすると、(あくまで僕好みの)体系や俯瞰できる本は一冊しかなかった。中井裕樹氏『新バイタル柔術』。これをしゃぶり尽くし、日々の実践に活かします。 pic.twitter.com/Fi1mQzbRjk

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) March 15, 2022

ボンサイ柔術

前記3ジムに比べると規模・知名度は劣りますが、RIZIN王者のホベルト・サトシ・ソウザ選手(ライト級)、クレベル・コイケ選手(フェザー級)により一気に注目を集めています。

静岡の磐田市が本拠地ですが、県内の浜松市・静岡市にも支部を持ち(ブルテリアの運営会社と提携)、都内(代官山)にも支部を展開しています。

代官山のクラスは、磐田本部からネットで映像で受講し、現場では色帯(中上級者)のインストラクターが教えるそうです。(柔術の帯レベル:白→青→紫→茶→黒)。

塾予備校業界では2000年代からあるスタイルです。ex)東進ハイスクール。生徒は一流講師の映像授業を見て、各校舎ではチューター(大学生)が現場で質問を受けたり細かい点の指導をします。

この仕組みを使えば、各支部は中級以上のインストラクターが現場を持つだけで教えられます。批判はあるかもしれませんが、顧客ニーズと提供価値が釣り合えば無理な話ではありません。

非柔術系のトイカツ道場が寝技専門店舗を展開

つづいて紹介するのは、東京を中心に50箇所にジムを展開するトイカツ。2018年にグラップリング専門の支部も開設。僕の知る限り、グラップリング専門(=柔術メインでない)ジムはトイカツと今成柔術くらいです。

僕は格闘技をはじめてまだ1年なのでトイカツの拡大については知らないのですが、ビジネスの拡大においては、現場教育第一主義(経営視点ではないという意味で)でやってきた選手・指導者からは大きな批判を受けてきたと思います。トイカツジムが考えるターゲット・提供価値・大切にしていることについて先ほど引用した記事が参考になります。

新しい取り組みを始めたり、ライト層を取り込むと業界内から批判されやすいですね。

塾業界においては多店舗展開する大手塾が「ビジネスに走りすぎている」と古くから批判されています。今では当たり前の大学生を「講師」とする個別指導塾を批判していた人の多くは業界内の人です。

個人的にはビジネス的な拡大はどんどんしてほしいです。というのも教わる側(顧客)のニーズが多様化してその受け皿が広がる流れで、その市場は発展するからです。

フィットネスジムと異なり、指導が売り物である格闘技ジムでの多店舗化は難しいです。しかし、ここが増えないと競技人口は増えません。グラップリングの拡大は、今回紹介した4つの柔術ジムとトイカツにかかっていると考えます。

※このほかグレイシーバッハ、ねわざワールド、アクシス柔術アカデミーなど多店舗展開する柔術ジムはいくつもありますが、今回は割愛します。

月額5万円!?高額な柔術ジムが出現

カルぺディエムは月額17,600円と書きました。そのはるか上をいくジムがあります。立地的にも所得の高い人を客層とした設計。

■カルぺディエムスタジオ(月額6万円)

カルぺディエムのパーソナル指導専門支部です。

■YAWARA(月額5万円)

※専用ロッカー&道着の洗濯付きのプレミアムコースは月額50,000円。スタンダードなら月額33,000円。公式サイトには、クラスやサービス内容が書いていないのですが、パーソナルが別料金と考えると一般的な集団指導だと思います。サイトを見る限り、立地や設備への投資はかなりのものでしょう。

LEONに掲載! YAWARA柔術アカデミー📘 pic.twitter.com/gSN8IJ83Z0

— 村田良蔵 (@pbRwmyFxviOeaFQ) December 25, 2022

これは想像ですが、先ほどのトイカツと同じように批判を受けることもあるように思います。たとえば「パーソナル? 色んな人とスパーリングしないと強くならないぞ」とかね。試合志向だけが柔術ではありませんし、顧客が欲するものは社会的に価値があると僕は考えます。

学習塾業界では「武田塾」が有名です。月額8万円ほどですが、授業はありません。スタッフが細かく個々人の目標・進度に合わせてパーソナライズした計画表を提供し、さらにその習熟度をチェックします(教材は動画や市販の参考書など)。「塾版RIZAP」と呼ばれていますが、RIZAPは短期集中で35万円に対して、武田塾は1年以上かようので年間100万円です。全国で400教室にまで拡大しました。

学習塾の場合は親が子供への投資として払うので広い地域で成り立ちますが、高額な格闘技ジムはビジネス的には難しいでしょう。ただし、月額2,3万円で付加価値のついたジムなら一般的な所得層も通えるかもしれないし、従来の指導方式(集団指導)と併用して別のやり方もありえます。

動画教材、カリキュラムの充実化が技術進歩のカギ

2010年あたりを境に、あらゆる競技においてアマチュア/プロの知識レベルはほとんど同じになっているのではないでしょうか? これは格闘技に限らず、あらゆるスポーツやエンタメで起こっているはず。

一つは、Youtubeの普及によるものです。格闘技のテクニックに関しては多くの選手・指導者が動画を出しているので、見たいテクニックはすべて見つけることができます。

もう一つはスマホの普及。見たいポイントだけ復習、ジム仲間にシェア、ジムの行き帰りに予習復習ができる、関連動画を見てテクニックの差分を把握できる。DVDで視聴していた時代とは利便性や視聴回数が異なります。

インフラの拡大によって、スポーツ、ゲーム、勉強などあらゆる分野において、情報を得る速さ・低コスト化が進みました。

動画でマネタイズする仕組みが生まれている

日本人の教則動画は、ジムの集客目的や副業目的がほとんどですが、最近は動画の直販でマネタイズを図る仕組みも出てきています。

■金古一郎氏「シュラプネルオンライン」

「シュラプネルオンライン」は月額1950円で動画見放題。さらに会員の質問に金古氏が答えてくれるそうです。ジムの選択肢が少ない、交通の利便性が悪い地方のアマチュア選手の強い味方になります。

塾業界では2014,5年あたりから、低料金のサブスクで一流講師の指導が見られる「スタディサプリ」が台頭しましたが、これを意識しているのではないかなと個人的には思っています(どうでしょうか?)。

このサービスでは、金古氏だけではなく、仲間のトップ選手・指導者も教則動画を配信していて、インフラの役割も果たしています。

余談ですが、金古氏の『柔術基本大全』は貴重です。初めて出た柔術の試合で3戦3勝できたのはこの動画のおかげです。これは有料動画でないと体系立てて学びにくい内容です。グラップリング全般に通じるテクニックがみっちり詰まっています。

■橋本知之選手

このnoteには、動画制作を始めたきっかけ、現役選手がジムの指導以外でも生計を立てられる可能性について触れられています。日本では柔術はマイナー競技なので、トップ選手のマネタイズ方法がたくさんあるということはすごく良いことですね。

■BJJ LAB

選手の教則動画の制作をサポートする事業者もあります。竹浦正起選手が運営。

前述の高橋サブミッション雄己選手、橋本知之選手もBJJ LABで教則動画を配信しています。先日動画を購入しましたが、画質レベルが他動画より抜きん出ています。

撮影が決定してかわずか3週間での今日。

— 竹浦 正起 Takeura Masaki (@MasakiTakeura) October 19, 2022

休憩もなくノンストップ3時間で4本。

理に適った技術、言語化、状況で臨機応変に内容も変化させつつあっという間の3時間。

撮影前に練習、直後にプライベートレッスン、その後にクラス指導。

本物のプロの仕事を間近で見れました。

ありがとうございました! pic.twitter.com/FTSeUlo0i4

動画と現場指導の融合も起こる?

現在のジムはどこも集団授業で、まずインストラクターがテクニックを見せる⇒打ち込み(⇒ライトスパー)という流れ。塾、ピアノ教室のようにカリキュラムを作って指導を仕組み化しているジムは少ないと聞きます。

動画を使えばこんなこともできます。

たとえばクラスの冒頭に映像を流す、またはクラス前にジム生が個々に映像を予習し、ジムでは打ち込み、指導者がそこに細かいアドバイスを加えるなど。

映像を用いた仕組み化、個々への対応

先ほど紹介したボンサイ柔術のように、遠隔指導と現場指導を担当する人を分ける方法も有効です。

東進ハイスクールは当初は中継で授業をライブ配信していましたが、録画に切り替え、ビジネスを大きく拡大しました。映像を活用して授業の質を担保し、さらに校舎ごとにチューターを置いて、個々の生徒に手厚く指導する仕組みを取り入れています。

興味ある方はこちらの本をご一読ください。東進がコンテンツの仕組み化で日本一の予備校になったプロセスが書かれています。

④ジムの発展についてまとめ

現在、多くの格闘技ジム(グラップリング、柔術含む)はまだ発展期にある。指導・経営の仕組み化・効率化はまだまだ改良の余地はあり、学習塾のビジネスモデルは参考になる。多店舗展開するジムは少ないが、拡大傾向にある。

動画、オンラインコンテンツにより、技術発展・普及は進む。現場指導とのミックスも期待大。またジムの会費以外のマネタイズの拡大も見込まれる。

高橋選手「グラップリングの発展にはプラットフォームを揃える必要がある」

④ジムについての話がだいぶ長くなりましたが、⑤ジム間・選手間を結びつけるネットワークの充実も必要です。アメリカにはNAGA(北米グラップリング協会)があります。

一方、日本には「日本グラップリング協会」みたいな団体はありません。JBJJFがグラップリング需要を受けて派生した協会を作る可能性がありますが、そういった噂もありません。

ビジネス的にも業界基準が定まっていくのは必須です。金儲けに走って消費者を騙すジムが出てきた場合、業界全体にマイナスの影響が出ます。防波堤となる組織は必要です。いまグラップリングに協会がないのは、協会を作るほどの市場、メリットがないからでしょう。競技人口が増えれば全てが変わるはずです。

高橋選手の発言は、文脈的に、技術面での「プラットフォーム」について言及しているものと思います。同時にビジネス的な観点からもプラットフォームは必須です。

調べると、ビジネス面でのプラットフォームの普及についても話がありました。

■【Polaris20】ポラリスへ、高橋サブミッション─01─「ビジネス的な役回りをする人が、業界に必要」https://mmaplanet.jp/132395

ふと、インターネットの発展と同じだなと思いました。

【ウェブの世界って素敵】

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) September 15, 2019

これ、毎日思っている。

多くの先人が、苦労して得た情報を惜しみなく公開している。

僕も、彼らの情報のおかげでビジネスを加速できた。そろそろ還元しなければと思ってます。

僕もウェブに関わる素敵な人々の末席に加わりたい。

技術体系が変わると、教授法はもちろん、習熟の方法も変わっていきます。業界の基準が高まれば競技者のレベルも上がっていきます。今後、ジム間や競技者をつなげる協会、プラットフォームの整備が必要となります。

【補遺】グラップリングの最新技術は日本では学べない?

グラップリングは日進月歩の世界で、新しいテクニックが生まれ、改良されています。Youtube、Instagramを流し見していると、毎日知らないテクニックに出くわします。ほぼ全て海外の選手です。

足関節はここ数十年で全く別の競技に見えるほど、大きく進化しています。

国内でもグラップリングの動画はありますが、柔術に比べると圧倒的に本数・出演者が少ない。また網羅性も足りていません。

グラップリングの教則動画のポータルサイトでもっとも有名なのがBJJ Fanatics。何がすごいかって、世界のトッププロが動画を提供していてマネタイズをはかれていることです。数えきれないほどの本数が用意されています。

そのほかLachlan Giles選手のようにポータルを経由せず自前のサイト(月額20ドル)でテクニックを学べる仕組みを提供している選手もいます。日本もいずれ追いつくので、僕も買い足しつつブログやジムで紹介したいと思います。

日本人選手の教則ビデオは内容に比べて価格がめっちゃ安いので、今のうちにお気に入りのものを集めておくことをオススメします。これから安くなることはないはずなので。

ブームとしてのグラップリング⇒おしゃれ。

ここまでめっちゃ細かい点に言及しつつ、日本でグラップリングが流行る可能性、格闘技をめぐる状況について僕なりに解説してきました。

市場を大きくするためには、

類似市場・ニーズで人を集める(フィットネスや他のスポーツをする人たちに興味を持ってもらう)

新しい価値を創出してこれまで認知されていない層を獲得する

既存ファンが欲しくなるプログラムやコンテンツ(イベント含む)が増える

の3つです。

格闘技・グラップリングの発展の大きな流れは、上記に書いた通りで間違いないです。しかし、いつブーム(急騰)が発生するか? はマーケティング思考では読めません。もしブームが発生するとしたら、この3つの要素かなと思います(半分妄想です)。

おしゃれ・・・「柔術着はやぼったいよね?」と思う人は多いはず。日本で広く認められているのは柔道ですが、汗くさい・堅苦しいというイメージがあります。実業団・警察の選手、または学生が心身を鍛えるためにする「科目」的なイメージもあるでしょう。一方、グラップリングはタトゥーや奇抜な髪をしている選手も多々います。おしゃれなラッシュガードも多い。

アッパーミドル層のもう一つの顔・・・「知的なスポーツ」としてある程度お金にゆとりのある層にウケるのでは? 管理職や専門職のデスクワーク多めの人たちが、仕事帰りにラッシュガードに着替えて別の自分になるなんてことを思い浮かべます。

アメリカから来た新しいスポーツ・・・日本人はアメリカ大好き(笑) 歴史的に見て、アメリカで流行っているものってなんだかんだ日本でも流行りやすいです。

素地ができてさえいれば、いつ着火してもーー仮に一過性の熱で大半の人が去ったとしてもーー残るものはきちんと残るし、ブーム前よりは良い環境になっているはず。1プレーヤーとして貢献できることを模索します。実はもう動き出しているのですが、また新しい記事で紹介します。

本記事のまとめ

アメリカのグラップリングシーンは盛り上がっている。

日本でも柔術人口が増えているので、グラップリング人口も増えるはず。

グラップリングが流行るには、①競技人口、②大会、③観客、④ジム、⑤ジム&選手間のネットワークの5点が成長・整備する必要がある。

格闘技ジムと学習塾は似ている点が多い。現在グラップリングは学習塾業界の初期段階にあたる。指導方法は今後ジム数の増加とともにフランチャイズ化、動画教材の充実化。またビジネスマン・セレブ層をターゲットにしたパーソナルも伸長する(ただし地域は限定的)。

業界として発展するには、グラップリング協会は必要。

(妄想ですが)もしグラップリングのブームが来るとしたら、「おしゃれなラッシュガード」「ビジネスマンもできる知的な格闘技」「アメリカから来た新しいスポーツ」という要素のどれか、または複数。

自分がハマっている競技なので、主観と期待が多分に含まれていますが、今後日本でグラップリングが発展することを心から願っています。

以上です。この記事がおもしろいと思った方は、ぜひスキ押してもらえると励みになります。

【2023/03/12(日)追記】

この記事の公開後に知ったのですが、スタートアップ・Web業界の重鎮・けんすうさんが柔術をやってます!大ファンなのでめちゃくちゃ嬉しい🙌

けんすうさんが柔術やってる!!!👀

— ノブトウ|ライティング×店舗集客 (@nobutou) March 12, 2023

ストライプ(練習日に応じて入る帯の印)も入っているし、頭の良い方だからめっちゃ強くなりそう。noteではまだ一度も話題に出ていないので、楽しみに待ちます。 https://t.co/DxxSnMzJHs

けんすうさんの記事。noteのアカウント持っている人はぜひ。