INEVITABLE ja night 第8回で #DesignSystems について発表しました。 #inevitableja

先週の金曜日3/1にGoogle Cloudさん主催のイベント「INEVITABLE ja night」に登壇する機会をいただき、デザインシステムについて宣伝もとい告知(おなじだ!)じゃなくって、少しお話しさせて頂きました。

今回はその備忘録です。

不可避な流れ、The Inevitable

以前からこのイベントは大人な雰囲気満載でコアなテーマを熱く語るイベントとして認識してましたが、わりとテック寄りやクライド寄りのテーマが多かったので、自分が登壇する側になるとは思ってませんでした。

そんな中、今回、なぜこのイベントが「INEVITABLE ja night」と名打っていたのか初めて知りました(恥

そうそう、イベントのサブタイトル「インターネットの次に来るもの」と同じタイトルの書籍『〈インターネット〉の次に来るもの 未来を決める12の法則』の原書もそんなタイトルだったなぁ、とw

「デザインシステム再考」

「思考」でも「最高」でもなく「再考」です(謎)。当初は「再興」をテーマに話す予定だったのですが、どっかから資料が「再考」になってました。あれれ?

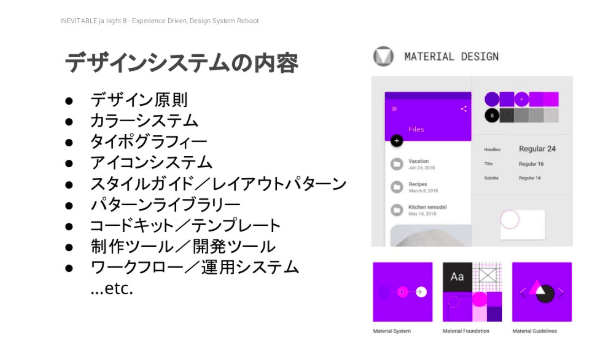

第8回目の今回のテーマは「エクスペリエンスドリブンな不可避な流れ」ということだったので、UX/UI的なテーマ(といえるか微妙ですがw)として最近再注目されている「デザインシステム」について、今までの経験から何か参考になれば、ということで短い時間でしたがお話してきました。

あと今回は「事例セッション担当」ということもありましたので、普段は公開してない実際に携わった案件のデザインガイドラインやデザインシステムの実際の画像やキャプチャ、提案資料などもいくつか表示しました。

当日参加して見れた方はラッキー!…というほど特別すごいものでもないですが、まぁ普段はほとんどどんな案件やってるか公表してないので、当日あまり接点のない人からみたら「へー」かもしれない程度です。

当日の参加者(240人程度?)に、挙手していただいたのですが、実際に今現在、デザインシステムを手がけていたり、携わっている方は4名程度。そして、興味ある方にざっと8割程度とかなり多めだったので、飛ばす予定のページもしっかり喋っていたので、いつになく早口だったようですw

とぎゃざまとめはこちらです。

デザインシステム導入の難しさ

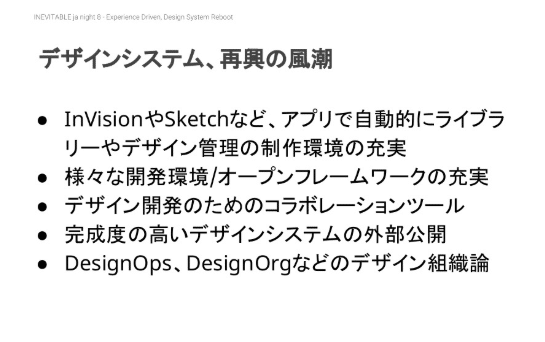

当日はあえて詳しくは話しませんでしたが、日本でも今まで何度かデザインシステムがブームになりはしました。しかし残念ながらそのブームはそのまま立ち消えていった感は否めません。このテーマは年明けに登壇した「次世代Webカンファレンス」のデザインセッションでも話題になりましたが、いくつかの理由が考えられると思っています。そしてその最大の理由は、プロダクトやサービスの開発現場レベルで使用が止まっている、エンジニアないしデザイナーが作ったことでプロジェクトが終了してしまっている、といった事ではないか?と思っています。

実際、今まで海外のプロジェクトによく参加する機会からの教訓や、今回スライドに参考に出した有名どころのデザインシステムを公開している海外の企業もそうですが、ほぼすべての企業で専任の担当やデザインシステム専門の組織を従えています。経営に直結する経営資産としてしっかりと運営されています。

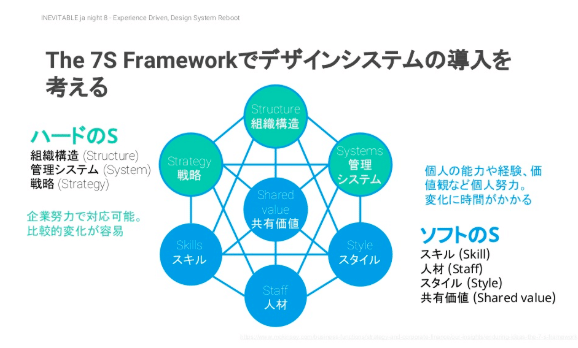

今回はそこらへんの話も少ししたかったので、デザインシステムの話をする時によく使う事業戦略の分析フレームワークでは定番の7-S Frameworkを軸に話しました。少しでも参考なっていたら幸いです。

当日の発表資料(抜粋版)

発表資料は、当日参考程度に合間合間に差し込む形でお見せした自分が過去に携わった事例部分を削除した形でSlideShareで公開しました。

https://www.slideshare.net/nobsato/inevitable-night-ja-8-design-systems-reboot/

(環境によってnote上で閲覧できないのでURL貼りました)

なんか文字ばっかりになってしまいましたが、デザインシステムとか興味のある方はご参考にどうぞ。

デザインシステム勉強会

当日の最後に告知させていただきましたが(&上の資料にもありますが)、今後、国内の事業会社10数社の有志の方々と一緒にデザインシステムの勉強会を定期的に開催していく予定です。今のところは参加各社の事情なども調整しきれていない部分もあることから基本招待制のスタイルで開催していく予定です。が、各回の登壇予定の企業の事情や開催場所の規模に合わせて、各回若干の一般枠は設ける予定ではあります。興味のある方はウォッチしておいてください。

以上。