「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第八講 パウロ(2)

13

新約聖書の前半分は、いわゆる福音書四冊から成っています。これはイエスの言行録をまとめたものですから、生前のイエスに由来したものです。分量にして一八〇頁あります(頁数は口語訳聖書による)。しかしながら、新約聖書の後半分は、使徒行伝、書簡、黙示録から成っています。それぞれ、五二頁、一五二頁、二三頁(合計二二七頁)です。これらはイエスが磔刑上で処刑され、死んだ後の話ですから、いわばイエスとは全く無関係な書物です。イエスの弟子と称する人たちが勝手に自分たちに都合のよい話をしているに過ぎない。そう言うと、クリスチャンは不快に感じるでしょうが、事実は事実です。

実のところ、こうした歪曲は、ルカ書から始まっています。同じ福音書でも、ルカのだけは、別です。なにしろルカ本人が、生前のイエスに一度も会ったことがないにも関わらず、その当時はまだ残っていたであろうが現在は失なわれたイエスの「語録(ロギア)」(Q資料などとも呼ばれています)やその他の資料を収集し、整理し、自分に都合のよい部分だけ取捨選択して一冊の福音書を作ったのですから。

ここで分量だけで比較しますと、二二七頁ある新約文書の中で、ルカが書記だと判っているルカ書と使徒行伝だけで一〇五頁になります。実に新約の半分近くがルカの手によるものなのです。これはルカの力だけではなく、新約の編纂者の意図が大きく働いているだろうことを差し引いても、ルカ文書のキリスト教への影響は非常に大きいと言わねばなりません。

ルカ書と他の三人の福音書との最大の違いは、そうした書記主体の立ち位置もそうですが、なにより文章を書くのに慣れた人間の使う端正なギリシャ語で書かれたことでした。日本語で言えば、口語体と活字体の違いのようなものでしょうか。他の三人は言文一致体で書いているのに対し、ルカはきちんとした書き言葉のギリシャ語を駆使し、さらに先述したキアズマス(chiasmus=交錯配列法)といった高度な修辞学を身につけて、ルカ書と使徒行伝を書き分けている。文庫版にも、

「著作という点ではルカの書が最もすぐれているのは事実で、そのギリシア語の美しさは、ルナンを驚嘆させた」(一七三頁)

――とある通りです。

しかしながら、第五講でヨセフスについて書いたように、山本七平氏によると、新約のギリシャ語は、民衆の使う「コイネー(通俗ギリシャ語)」であって、著作家が使う「アチケー(アッチカ擬古典文)」ではなかった。ということは、そのルカ書にも言えます。

山本氏が言う「イエスの弟子たちに、アチケーで著作しろと言ったって無理だよ。パウロだってそれはできない」(「禁忌の聖書学」新潮社 92年刊)というのは、パウロに関する文書は、まず使徒行伝ですが、これはルカが書記なので、当然、ルカもコイネー・ギリシャ語で書いたのであって、教養ある宮廷書記のようにアチケー・ギリシャ語で書いたわけではないのです。他の書簡の書記が誰だったのかは、議論が分かれますが、伝承通りパウロだったにせよ、これもまたコイネーで書かれたものと思われます。コイネーとアチケーの別というのは、私にはよく判りませんが、おそらく口語体と文語体のようなものでしょう。アチケー(文語体)は、今では誰も使っていないが、古典文学には存在する、といった立ち位置だと考えられます。

英語で、「それは私にはギリシャ語だ=理解不能だ(It's Greek to me)」という冗談的なイディオムがありますが、ギリシャ語は私にとってまさしくギリシャ語で、それを読み書きできませんから、それがアチケーなのかコイネーなのか、判別もつかない(というよりギリシャ語の文字そのものが読めない)のですが、当たり前の話、玄人には判るのでしょう。

山本氏がいう「アチケー・ギリシャ語で書かれた」文書は、たとえばヨセフスの著作などを指しています。ヨセフスもまたルカやパウロと同じ程度の、教養あるユダヤ人だったのですが(つまり普段はコイネー・ギリシャ語を使っていた)、彼は宮廷に取り入れられていたため、著作に際しては、宮廷書記官を使うことが出来たのです。実作に当たっては、おそらく彼が書いた草案を、そうした宮廷書記官がアチケーで書き直したのだと思われます。だから、彼の文書は(人格的には非常に劣っていても、文書の内容的には)非常に格調が高い。そういう違いがあるようです。

しかし、あれこれ資料を見ても、どれほど違うのかは判りませんでした(どだい、どっちも読めないのだから、違いの差の理解も何もあったものではないのですが)。ただ現代の学者語と言われる「カサレヴサ(翻字=Katharevousa)」というものがあり、対して現代ギリシャ語の「デモティキ(翻字=Dimotiki)」という口語の標準語文体があります。おそらく、それらの古代版だったのだろうと思います。どっちみち私には読めないので、あまり意味がありません。

ルナンが驚嘆したにせよ、ルカ書のギリシャ語は、コイネー、つまりその時代の一般の民衆が記す言語で書かれていた。当然、同じ書記による使徒行伝もまた同様でしょう。これは憶えておく必要があると思われます。ただし、ルナンが驚嘆するだけの詩藻や豊富な語彙がルカにあったことは確かでしょう。他の三人の書記と較べると、遙かにルカのギリシャ語は高いレベルにあったようです。

特に、ヨハネ書のギリシャ語は、マタイやマルコに較べても、かなり劣っている(読みづらい)のは、田川健三氏のようなギリシャ語の聖書が読める日本人聖書学者が言っていますから確かでしょう(※)。ただ、私には、前述したような非常に巧みな倒叙法を使った、「イエスが愛する弟子」が最後まで判らないように全編を描いた書記は、たとえギリシャ語に少し疎くても、その文才には感銘するしかありません。

文章を書く才というものは、語学力とはまた別の次元の問題なのです。いかに文法的に拙劣であっても、あのボルヘスを彷彿とさせる迷宮的文章の書き手は、ルカ(一人だけとは思えないので、「ルカ共同体」と言ってもよい)が驚嘆すべき知略の持ち主であることを物語っています。

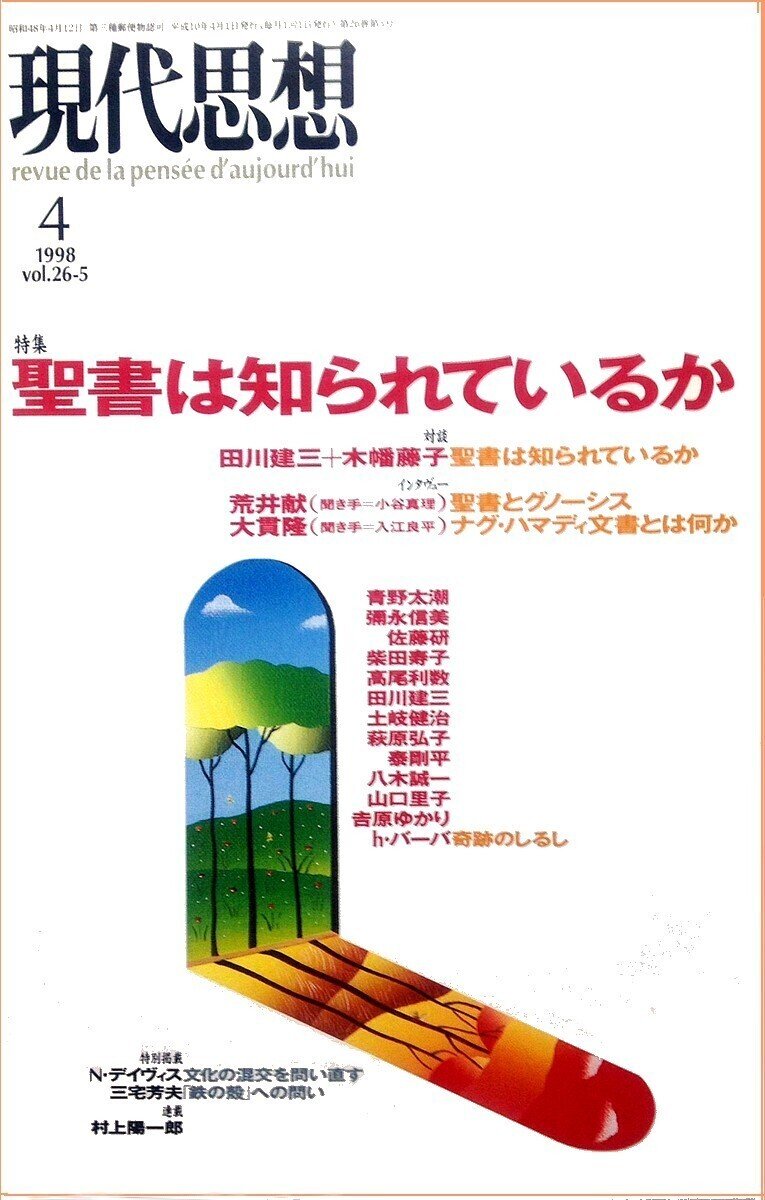

※)「現代思想」九八年四月号「聖書は知られているか」特集「聖書をめぐる障壁」(五八頁)

もっとも、ルカ書がルカによる著作であることも、留保付けされています。肝心のルカなる人物が誰だか判らないからです。パウロの弟子であるらしいのですが、新約聖書ぜんたいを見わたしても、この人物は自分を美事に消し去っています。生前のイエスの面識を得ていないのですから、福音書に登場しないのは当たり前だとしても、新約のテキスト全部に検索をかけても、書簡にしか、それもほんのわずかな言及がなされているだけです。私も実際に聖書検索サイトでやってみましたが、ルカ書以外に「ルカ」の名が登場するのは、

「愛する医者ルカとデマスとが、あなたがたによろしく」(コロサイ書簡 第四章第十四節)

「ただルカだけが、わたしのもとにいる。マルコを連れて、一緒にきなさい。彼はわたしの務のために役に立つから」(テモテ書簡二 第四章第十一節)

「わたしの同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからも、よろしく」(ピレモン書簡 第一章第二十四節)

――この三箇所だけです。ルカ書の決定的な重要性を考えると、これは驚くべき欠如でしょう。

意図的な隠蔽工作か秘匿ではないか、と疑いたくなるほど徹底して自分を消し去っている。それでいて、ルカ書のみならず、イエスの教えを地中海世界一帯に弘めたオリエント版長征のような壮大な旅程、使徒行伝の一部に同行してもいる(らしい)。それほどの貢献をしながら、どうして自らの存在を新約から消したのか。私には解きがたい謎です。

もとより福音書の全てがそうであるように、ルカ書の書記もルカ・グループといった共同体に属していて、そこには複数のブレーンや思想を同じくする仲間がいたと思われます。しかしながら、たとえ複数の人間が知恵を寄せ合って書いたとしても、これほど長い文書になると、実際には一個の人間が最初から最後まで書かないと、必ず破綻しますから、ルカという名前だったかどうかはともかく、誰か一人は中核となる書記がいたはずだと考えられます。

14

伝承によれば、ルカ(ギリシャ語:Lukas(翻字))は医者で、アンティオキア出身のシリア人となっています。新約聖書に登場する多くのユダヤ人の名前はヘブライ語かアラム語が由来ですが、ルカは違います。出身地の特殊性によってローマ市民でもあったパウロはユダヤ人ですから、ヘブライ語名サウロを持っていますが、ルカのヘブライ語名はありません。上記のコロサイ書簡の「医者ルカ」は正確には、ギリシャ語で「癒やす人(Eng:one who heals)」の意訳であり、真性の医者かどうかも不明なのですが、とにかくルカはヘブライ語の人名ではありません。対応するヘブライ語もなく、ルカはただルカです。

英語では「Luke」ですが、手許のリーダーズ英和辞典では、Luke の語源として「(man) of Lucania=ルカニア出身の人」とあり、ルカニアは、現リカオニアです。これはトルコの小アジア地方、トロス山脈の北部をさす古代の地名で、前出のルステラ(パウロとバルナバが布教した際、ゼウスとヘルメスの再来だと言われた土地)があった地方です。パウロが訪れた際、そこにいた人々はヘレニスト(ギリシャ語を話す人たち)だったようですから、小アジアでも基礎言語はギリシャ語だったのでしょう。それと同じ色合いを感じます。つまりルカとは、なまらその辺が出身だったのか、とも思われますが、名前の語源からそこまで断定は難しく、正直なところ、ルカに関しては、正確な出自も生没年も何ひとつ判っていません。

ベンダサンは彼のことを、ギリシャ人からユダヤ教への「改宗者=セボメノイ(Sebomenoi)」と呼んでいます。ただし、この場合、単なるユダヤ教ではなく、ナザレ派なのですが。とにかく異邦人=ギリシャ語を話す人、です。

(あともう一つ、パウロが「癒やす人」ルカを必要としたのは、彼が眼疾を患っていて自分の手で手紙を書くことが不可能だった、とする異説があります。それゆえに秘書兼医者が必要だった、というものです。ガラテア書第四章第十五節などにその証拠が散見されるとありますが、レトリックを誤読して歪曲した伝承にすぎません。また、ステパノ殉教の際に彼が投石せず、それをする人の上着の番をしていたのも目が不自由だったから正確に投石できなかった、とも言われますが、石打ちの刑は当たろうが当たるまいが関係なく、それに和する行為が問題となるので、これも傍証としては弱いでしょう。そもそもこの説は、彼がイエスの啓示を受けた際に三日三晩目が見えなくなった、という説話から逆算して作られた可能性が高いので眉唾です)

実を言うと、上記のコロサイ書簡の文脈から、決定的に、ルカが確実に異邦人(非ユダヤ人)であることが判るのです。該当箇所の前後を正確に引用すると、少し長いですが、こうなります。

「また、ユストと呼ばれているイエスからもよろしく。割礼の者の中で、この三人だけが神の国のために働く同労者であって、わたしの慰めとなった者である。あなたがたのうちのひとり、キリスト・イエスの僕エパフラスから、よろしく。彼はいつも、祈のうちであなたがたを覚え、あなたがたが全き人となり、神の御旨をことごとく確信して立つようにと、熱心に祈っている。わたしは、彼があなたがたのため、またラオデキヤとヒエラポリスの人々のために、ひじょうに心労していることを、証言する。愛する医者ルカとデマスとが、あなたがたによろしく」(第四章第十一節から第十四節)

お判りでしょうか。ここでは「ルカ」と「三人の『割礼された者(=ユダヤ人)』である共働者」とを明白に区別しています。つまりルカは割礼を受けていないのです。すなわち彼は生まれながらのユダヤ人ではない。この書簡が書かれたのは、伝統的にはパウロが最初にローマで投獄されていた時期、紀元五七年(ないし六二年)だと言われています。いずれにせよ、ここでルカはすでにパウロの弟子だったはずであり、成人していた。にも関わらず、割礼の儀式を受けていないことになります。ユダヤ人なら生まれてすぐ(生後八日目)に割礼を受けますから、ルカがユダヤ人ではないことは衣服を剥ぎ取ったら即座に判るのです。

15

割礼について詳しく記すと、それだけで一冊の本になりますので、簡単に言ってしまうと、それは男子の陰茎の包皮を(幼いうちに)削除する外科手術です。古来、オリエントではエジプトやユダヤで、他のアフリカ・オセアニアでも非宗教的な理由(=衛生)などで行われていました。なぜかギリシャ、ローマでは見かけません。使徒行伝十五章におけるエルサレム会議の議決により、キリスト教徒も行わないため、一般的に西洋人は割礼しないもの、と考える日本人が多いようです。

私の記憶では、七十年代末頃だったかに、少なからぬ少女マンガ家の人たちが欧州旅行に出かけて、フィレンツェにあるミケランジェロのダビデ像他、ギリシャ・ローマの彫刻を見て、ほぼ全部が包茎なので、クスクス微笑い合った、という話を読んだことがあります。確かに他はともかく、ユダヤ人である逞しい全裸のダビデ像が仮性包茎なのは歴史的事実に反するでしょう。おそらくギリシャ、ローマ人は割礼の儀式を知らなかったか、一種のエスノセントリズムで無視していたのではないか、と思われます。しかし古代はともかく現代の世界で割礼が、ごく一部の宗教儀礼か、と言うと、これは間違いです。

古代からユダヤ人は男子のみこれを神との契約として、すなわち宗教的儀式として厳正に執り行います。その歴史はアブラハムに遡り、おそらくエジプト起源で、最初の理由は衛生的なものだと言われていますが、ハッキリしません。また女子のそれは陰核切除によって女子のマスターベーション=快楽を許さない、という(主にアラブ圏の)男尊女卑の思想による文化的悪弊ですが、男子のそれは比較的、心身への弊害もなく、ユダヤ人のみならずイスラムでも行います。また西欧社会でも十九世紀末からアメリカでは、割礼ではありませんが、生後すぐの男児への包皮切除手術が盛んとなり、一九九〇年代には男児の多くがこの手術を受け、ようやく九八年に小児科学会から手術を推奨しないガイドラインが出されて減ってきたとはいえ、二十一世紀になってもなお六割程度の男児が手術を受けている由です。日本人のほとんどが外人男性の全裸を見る機会がないため、判らないのですが、実際には世界的に見ても、露茎している成人男子は多いのです。

この結果、今では世界の男子の三人に一人が(割礼およびそれ以外の理由による)手術を受けている計算になると言われています。これには、私も少し驚きました。念のため日本語版および英語版のウィキペディアも参照して確認しましたから、事実かと思われます。

日本では、真性または仮性包茎以外では手術を受ける人は少ないでしょうし、ましてや宗教的割礼の儀式を受けている人は滅多にいないと思われますが、世界的に見れば、これを行わない文化圏は、ヨーロッパ、中南米、アフリカ南部、そして大半のアジア諸国だけなのです。全世界の平均的な成人男性の三人に一人は露茎しているため、それは、わりと普通である由です。あと、国際エイズ学会も、露茎によって女性から男性へのHIV/AIDS感染が減少する、というエビデンスによりこの手術を推奨しています。

なお、現代イスラエルはユダヤ人移民の受け容れに寛容ですが、同調圧力か、イスラエルで暮らす改宗ユダヤ人や、外国で生まれたユダヤ人で割礼を受けていない男子が、成人した後、割礼を受けることもしばしばだと言われています。

ユダヤ人の割礼はヘブライ語で「ブリット」と呼ばれ、これは「契約」の意味です。つまり神とアブラハムの「契約」を意味しており、古代ユダヤ人なら全員が幼いうちに、これを受けたのです(※)。結果的にユダヤ人の陰茎は亀頭が露出しています。むろん、イエスも受けていました(西洋絵画で全裸のイエスを描いたものは少ないですが、もし全裸の画でイエスがそうなっていないのであれば、それは単に画家の無知であるか、それともイエスはユダヤ人ではない、と思い込みたいヨーロッパ人の願望の表われであって、イエスはまぎれもなくユダヤ人だから割礼を受けていたはずです)。

また、エルサレム議決があってさえ、ユダヤ人への改宗者も割礼の儀式を受けなければならない、との習慣がありました。改宗者とは、時代とともに変わってきていますが、現代イスラエルの定義では、母親がユダヤ人か、または自由意志でユダヤ教に改宗した人間、ということになります。古代では、「割礼なき者」という表現で異教徒をかなり悪しざまに差別している文章も聖書には散見されますので、もし成人してからユダヤ教に改宗したのに、その人が、なお割礼を受けていない、というのは当時としては有りえないほど奇妙なことであるのです。

※)割礼と神との契約については、出エジプト記に奇妙な箇所があり、神がモーセを召還し嫌がるモーセにどうにかエジプト行きを決意させた後、何の理由も示されずに神がモーセを殺そうとするのです。しかしこの時、妻のチッポラが石刀で息子の包皮を切り取り、それをモーセの両足に乗せて「あなたはまことに、わたしにとって血の花婿です」と言う。すると神はモーセを許した。血の花婿とは割礼のゆえである。という挿話が説明もなくあります(第四章二十五節)。とても意味が汲み取りにくい話ですが、両足とはヘブライ語では男性器の隠喩で、神の怒りはモーセが我が子に割礼を施していないことに発し、チッポラはそれを察してこういう行為に及んだらしくあります。

これは後述する、フロイトの「モーセ=エジプト人説」の論拠の一つにもなっています。チッポラはアブラハムの血を引くミデアン人のエテロの娘ですから、事情が判っていた。神は割礼をほどこさない者を自分の信者だと認めないのだと。だがエジプト王女に育てられたモーセはそれを知らず(あるいは軽んじ)、息子にまだ割礼をほどこさずにエジプトへ征こうとしている。神はそれを諫められた、どころか殺そうと図った。チッポラの機転がなければ、本当に殺されていたかも知れない。イスラエル民族と神にとって、契約の証である割礼が、いかに重要かを知らされる挿話です。

ルカは、しかし割礼を受けていない。だのにユダヤ教に改宗し、パウロの弟子として、新約の大半を占めるルカ文書の書記ですらある。非ユダヤ人がユダヤ教改革派イエスの伝記を記し、かつまたその使徒の伝道記録まで記している。しかも、それが新約の中で一番読まれている文書でもある。この現実は、キリスト教の外部の人間から見ると、非常に不思議な話に見えます。

これは実は、使徒行伝の物語の背後に横たわる大きな主題でもあります。すなわち異邦人や異教徒でも、具体的には割礼を受けていない者でも、ユダヤ教ナザレ派はその人を受け容れる、という使徒行伝の隠れた主題です。これは、パウロの意図であり意志でもあります。

気宇壮大なペテロとパウロによる地中海沿岸にわたる伝道旅行は、畢竟、ユダヤ教ナザレ派の拡大プロジェクトであるのですが、そのためにペテロもパウロも大きな妥協や譲歩を認めねばなりませんでした。その最大のものが、割礼の免除だったのです。いや、むしろナザレ派に参加する際に、割礼を免除することで、より大きな宣教の成果をもたらしたことが、ナザレ派の最大の功績であり、かつまた使徒行伝の記録の中で一番重要な点かも知れません。

使徒行伝の宣教旅程に関する部分は、全二十八章ある内、入り交じってはいるのですが、大体、第九章後半からペテロの奇跡と宣教が記され、記述が前後後先に入り組んでいるとはいえ、おおむね第十三章から先にパウロの宣教が記されています。

割礼の是非の問題は、その間にも何度か出てきており、ペテロは同行する異邦人の弟子に宣教活動に当たって割礼をほどこしてもいます。その方が、ユダヤ人の中に入って宣教するのに、よけいな摩擦を避けられたからでしょう。しかし、パウロの弟子だと自称し使徒とまで称しているルカ自身は割礼を受けていない。非常に奇妙な例外に思えます。このことは後で論じるとして――。

16

パウロの伝道旅行は四回におよび、初回はシリアのアンティオキアからキプロス島を経由して、さらに対岸のピシディアのアンティオキアに渡り、ガラテアのデルベに至って、またピシディアから海路シリアのアンティオキアに戻っています。途方もなく長い旅程です。

二回目の旅では、シリア、キリキア各州を通って陸路小アジアのトロアスに至ります。そこで幻視を見たパウロはマケドニアに渡り、南下してコリントに滞在し、帰路は海路でエフェソス、カイザリヤ、エルサレムを通ってシリアのアンティオキアに戻ります。

アンティオキアが複数ありますが、これはアレキサンドリアと同じように、シリアを征服していたセレウコス朝のセレウコス一世が父アンティオコスを記念して建設し、各地に存続したギリシア語の都市名で、だからあちこちに複数あるのです。通常、口語訳聖書では「アンテオケ」と記しているのですが、当時はシリア以外にも複数同名の都市があって煩瑣なので、ここでは現代にも通じる(シリアに唯一残存している)アンティオキアと表記しています。

三回目の旅は、パウロはしばらくシリアのアンティオキアに留まってから、再び陸路ガラテア、フリギア地方へ発ちます。エフェソスの二年間とどまり、最終的にはマケドニア、ギリシャに至ります。帰路はアジア州沿岸に沿った海路でした。宣教の旅は以上です。

四回目は宣教目的ではなく、ローマへの旅となります。その直前にパウロはエルサレムでユダヤ人に殺されそうになり、ローマ軍の千人隊長がパウロがローマ市民であることに気づいて保護され、カイザリヤの総督府へと送られます。総督とアグリッパ王の前で弁明した彼は、ローマ皇帝への上訴のためローマに護送されます。カイザリヤを出帆し海路小アジア沿岸からクレタ島、シチリア島を経てローマにたどり着きます。ローマでは軟禁されるのですが、その状況で人々を招いて宣教したと記されており、ルカの記述はそこで終わっています。

伝承では、皇帝ネロの治世下で迫害を受け、殉教した、とのことです。その真偽がどうであれ、過激なる情熱の一代でした。

第一回目の旅程は約二千キロと言われています(諸説あり)。二回目が最長で、約三千三百キロ、三回目も三千キロ以上あったと言われています。当時の人の陸路で荒野だと一日の行程は三十キロが限度だと言われていました。平坦な道のりでさえ、現代でも八時間ぶっ通しで歩いてやっとそれくらいですから、途中、山賊や獣に襲われる危険のある荒野の三十キロがどれほど大半か。さらに海路だと、山賊はいない代わりに海賊や荒天での遭難の危険があります。

較べてみれば、どれほど遼遠たる旅だったかが判るでしょう。低く見積もって総計八千キロとしても、地球一周の約二割です。しかも、パウロの陸路はけして平坦な道のりではなくシリアなどの荒野は、高低差が一千メートルもある土地を踏破しているのです。昼は熱砂、夜は寒冷な沙漠地帯を、とぼとぼと徒歩で進む。この時代の旅行者には、古代アラム人のようにラクダを使うことがなかったようなので、歩くしか手立てがなかったようです。

いろいろ探したのですが、ユダヤ人が何らかの使役動物に乗って移動する、という情景を見たことがありません。古代アラムの時代からムハンマドの遠征まで、この地にラクダはいましたし(洗者ヨハネはラクダの皮衣をまとっていました)、なぜ利用しなかったのか不思議です。申命記第十四章の禁忌により、ラクダの肉を食べることが禁じられていたので、飼うこともなかったのか、とも思いますが、よく判りませんでした。とにかく陸路を歩くか、海路を船で行くか、どっちかです。

使徒行伝は全体としては約二十年間の出来事を記していますが、最後の旅にしたところで、およそ一人の人間の晩年を飾る行動としては、異様なほど遙々としたものだと言うほかありません。しかし、パウロ(およびペテロ)にとって旅程は問題ではなかった。もっと深い、思想的、民族的な冒険が、そこにはあったのです。

最初は、またしてもペンテコステと同様な幻象でした。

ペテロと弟子たちが沿岸地方に旅した時のことです。総督府(カイザリヤ)にコルネリオという百卒長がいて、この人はユダヤ教に改宗したのかローマ兵士なのに敬虔なヤハウェの信奉者だったそうです。神のお告げがあり、やがてペテロが来る、今ヨッパ(カイザリヤから南へ五〇キロほどの沿岸都市です)にいるので、人をやって招くがよい。と言われる。

時を同じくしてヨッパにいるペテロにも神の夢が降ります。使徒行伝から引用すると、

「彼(ペテロ)は空腹をおぼえて、何か食べたいと思った。そして、人々が食事の用意をしている間に、夢心地になった。すると、天が開け、大きな布のような入れ物が、四すみをつるされて、地上に降りて来るのを見た。その中には、地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など、各種の生きものがはいっていた。そして声が彼に聞えてきた、「ペテロよ。立って、それらをほふって食べなさい」。

ペテロは言った、「主よ、それはできません。わたしは今までに、清くないもの、汚れたものは、何一つ食べたことがありません」。すると、声が二度目にかかってきた、「神がきよめたものを、清くないなどと言ってはならない」。

こんなことが三度もあってから、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。

ペテロが、いま見た幻はなんの事だろうかと、ひとり思案にくれていると、ちょうどその時、コルネリオから送られた人たちが、シモンの家を尋ね当てて、その門口に立っていた」(第十章第十節から第十七節)

この時、ペテロは二人の信徒と共にヨッパに滞在していたのですが、そこにコルネリオの使いが到着します。翌日、彼らはヨッパを発ち、カイザリヤのコルネリオの家に向かいます。

17

ここでちょっと脱線しますが、まず当時の初期キリスト教会を素描します。ペテロはその礎となる、ありていに言うと、イエスの刑死後の原始キリスト教団の残党、歴史的にはユダヤ教ナザレ派、と呼ばれた改革派の指導者でした。

カトリックの主張によれば、イエスが彼を「岩(ケパ)」という綽名で呼び(ヨハネ書第一章第四十二節)、さらに「あなたはペテロである。そして、わたしはこの岩の上にわたしの教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない」(マタイ書第十六章第十八節)と言ったことで、ペテロを初代教会の教皇にイエスが指定した、との解釈を取っています。バチカンを否定するプロテスタントはこれに否定的ですが、ともあれ、古代ユダヤ社会で、今まさに布教の最中であったナザレ派の中核メンバーの指導層にいたことは確かでしょう。

ところが、イエスには家族がいて、兄弟のヤコブは、イエスが生きている間はさしてその教えや教義にも関心がなかったようですが(イエスが宣教を始めた当初、家族の皆は彼が気が狂ったと信じて連れ帰ろうとしています)、イエスの死後、おそらく周囲から推された形でか、エルサレムのナザレ派の中心人物になります。例のペンテコステの日にも、母マリアと共にペテロたちと同席していたので感化を受けたものと思われます。それからは、ヤコブとペテロは、互いに主導権争いを回避しようとしたものか、ペテロはヤコブに聖都での指導者の座をゆずり、エルサレムでの布教活動はやめて地方に拠点を移していきます。棲み分けとしても、布教活動にシフトしたペテロが地方に在って、ヤコブがエルサレムの指導者であるのは好都合だったのだ、と思われます。

ヤコブはエルサレム教団とも呼ばれた原始エルサレム教会の初代総主教であり、ペテロがその地位に就くまでは指導的立場にありました。当時、ステパノやパウロらヘレニスト(=ギリシャ語を話すユダヤ人)とヘブライスト(ヘブル語=アラム語を話すユダヤ人)との間に緊張関係があり、兄弟イエスと同じガリラヤ生まれのヤコブはヘブライストでした。この時代は、まだユダヤ戦争の前で、ヤムニア会議で議決されたユダヤ主流派がナザレ派を会堂から追放するといった以前のことですから、比較的自由にヤコブは活動できのだ、と思われます。

しかるに、その後、紀元六二年に、ヤコブは石打ちの刑で殉教しています。これは伝承ではなく証言があり、ヨセフスの「ユダヤ古代誌」によると、この件を主導したのは、大祭司アンナスで、これは先の大祭司カヤパの舅であったアンナスの同名の子です。祭司階級はみなレビ族出身で、大祭司は世襲制と決まっていました。カヤパは直結の血族ではありませんが婿ですから、子のアンナスが成人するまで、先代のアンナス大祭司から中継ぎとして選ばれたのかも知れません。

ともあれ、小アンナスはナザレ派に対して敵意をもって接し、またその性格は冷血残忍だったことから、一時的にローマ総督府の座が(人事異動により)空白だった時期を利用して、一方的にサンヘドリンを召集し、自分の与党が支配する裁判でヤコブに死刑を宣告させ、石打ちの刑で殺害してしまいました。

これには(ヨセフスによれば)エルサレム市内の公平中立な立場や立法遵守に厳格な人々(たぶん、パリサイ派でしょう)の怒りをかい、彼らはアグリッパ王に対して(彼が小アンスを大祭司に任命したので)、二度とこういう事件を起こさぬよう要請した、と記しています。そのたった四年後にはユダヤ戦争が勃発していますから物情騒然たる世相だったとはいえ、イエス時代よりさらに剣呑な時代を生きていたことになります。

なお、イエスが処女降誕の子(母マリアは無原罪)ということから、イエスの兄弟というヤコブの立ち位置が論議されています。英語の Brother と同様、アラム語も兄弟の年長年少の区別がないのです。弟なら、問題ないかも知れませんが、兄だと、聖母マリアの処女懐胎=無原罪は成り立ちませんから、これはカトリックとしては当然の論点です。そこで、当時のアラム語では従兄弟も兄弟と呼ぶため、イエスの従兄弟説が有力ですが、もっと面倒な説もあります。マリアが再婚したとか、そうして無理やりヤコブをイエスの兄弟と名乗らせるものですが、ここでは省きます。

とにかくイエスの近親者だったのは事実なのでしょう。当時はまだ証人が大勢いるのだし、偽る理由がない。ただイエス時代でさえ、預言者や救世主の世襲制は人々から否定されているのですが、やはり布教に際しては、イエスという偉大なる存在を身近に知っている血族、というのは有利だったと思われます。ヤコブが求めてエルサレムの総主教の座を得たとは思えませんが、周囲がイエスの兄弟をその地位に推すのは自然な流れでしょう。

問題は、ペテロに代表されるヘレニストとヤコブに代表されるヘブライストが、思想的に対立していたわけではない、ということです。またエルサレムの総主教の座をめぐる二派の権力闘争などもなかった。どちらかと言うと、その二者間のとりまとめ役をしていたのが、ヤコブだったようです。これはもう少し先の話になりますが、問題は異邦人に対する偏見と、イエスの福音を異邦人にまで弘めることの是非にありました。

そして、これが使徒行伝における隠された主題とも言えるのです。

ここで、ようやく、旧約の神と新約の神の決定的な違いが露わになります。

旧約の神は、ユダヤ人=ユダヤ教という民族宗教の(唯一)神であって、異教徒、異邦人には非常に冷たく当たる。信者であっても、バール神などの偶像礼拝すれば天罰が下る。これは、これまでも見てきた通りです。カナン侵攻の際などは、異邦人は問答無用で皆殺しです。

しかしながら、イエスを媒介にした新約の神は、そうではない。クリスチャンは口をそろえてそう言いますし、少なくとも新約聖書の編纂者たちは、そう考え、そのような言動を取った使徒たちを是としています。これは、ヨッパのコルネリオの家に招かれたペテロの次の言葉からも明らかです。

「ペテロは彼らに言った、「あなたがたが知っているとおり、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは、禁じられています。ところが、神は、どんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと、わたしにお示しになりました」」(第十章第二十八節)

この言葉が意味するところは、ユダヤ人にとっては、実に画期的な改革なのです。

すなわち、異教徒や異邦人にも、イエスの教えを布教しても好い、と他ならぬ神が伝えた、と筆頭使徒であるペテロが言っているわけです。これまで私たちは、ユダヤ人の偏狭でひねくれた排他的姿勢ばかり見てきました。なにかというと差別をしたがり、自分の方を正統だと言いたがる。南北に国土が分かれた時でさえ、北のイスラエル王国が滅んだ後には、その首都サマリアの地に住む同胞らを、罪の民と呼んで蔑んで憚らない。捕囚で半世紀も異境に留め置かれて、ようやく帰国すれば、その地に残っていた人たちをユダヤ教の敬虔さが足りない人たちだと言って排外する。さらに数十年にわたる捕囚中に、彼の地で異邦人の女性と結婚した祭司には強制的に離縁させる。

そうした狭量な民族性が、ここにきて、ようやく寛容性を獲た、という気がします。

新約聖書の構成は、まず四つの福音書があり、ついで、この使徒行伝、そして書簡と続きます。最後が黙示録です。福音書では、生前のイエスの公生涯と呼ばれる宣教活動が描かれ、彼はあえて「罪」の都市であったガリラヤを宣教の中心にすえました。それも画期的なことでしたが、それはまだ、ユダヤ教という一つの民族宗教内での一部の改革派にとどまります。

しかし、ここでペテロが示した見解は違います。それはコルネリオのような異邦人(ユダヤに駐屯するローマ兵士で百卒長というからには、当然、ユダヤ人ではありません)でさえ、ナザレ派として仲間に迎える。しかもその条件として割礼を受け容れることも要求していない。ペテロはパウロと異なり、ローマ市民権などの余計な属性がない、生粋のユダヤ人ですから、これは大いなる変革でしょう。

そして、使徒行伝の劇的なる改革路線を描く、これが最初の第一歩となるのです。

PREV | NEXT