七峰らいが創作体系(七峰バース)を再確認する

中学生の頃、学校の図書室で読んだ冲方丁著「マルドゥック・スクランブル」を読んで主人公バロットの可愛らしさ、敵組織の変態さ、手に汗握るラストバトルに感動し「僕も小説を書いてみたい」と思ったのがきっかけで、その後ネット小説を書くことに挑戦してみるが何度やっても中途半端にやめてしまい、結局自分の身の回りの話を書くのが一番楽で、今こうしてnoteに随筆的なテキストを書いている。

結局のところ、天下御免のノリと勢いで脳から溢れる創作意欲をルーズリーフにしたためていた15歳の頃がピークかついつもテンションの下がることしか言わない「脳内評論家」を屈服させることができていた時期だったと思う。今では何を書こうと思っても「この表現は政治的に正しくないのでは……」「ありきたりなのでは……」と考えてしまうし、そんな自分の知識量に制限されたアイデアに満足できない。

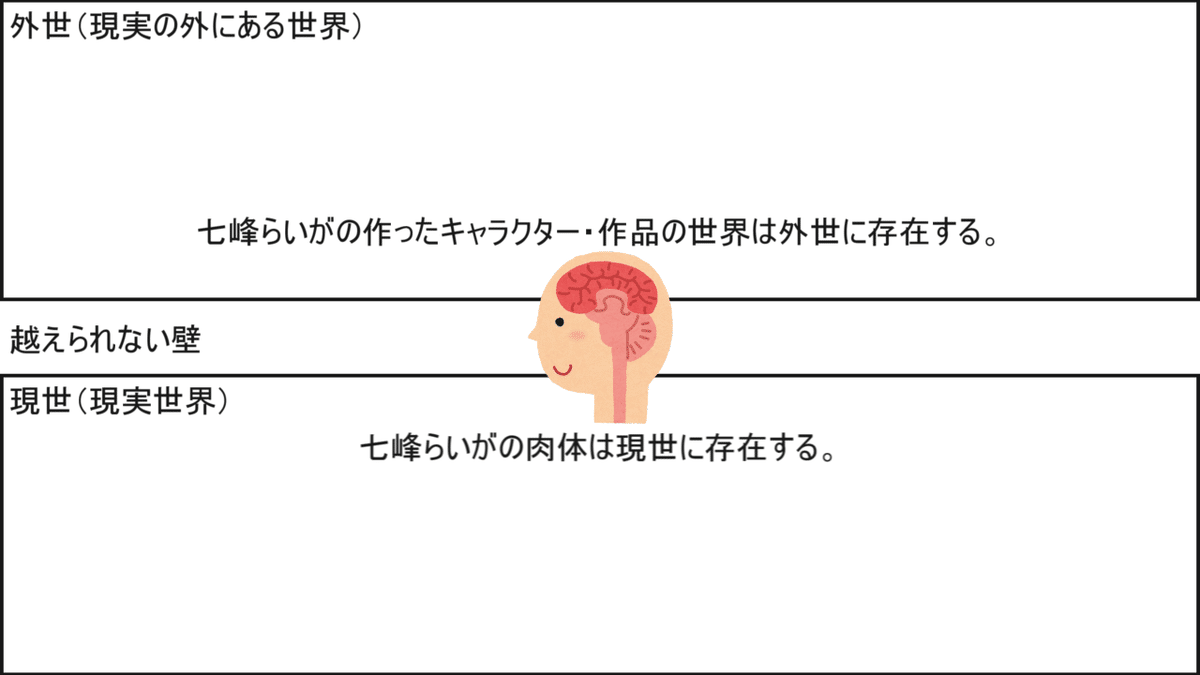

今回は僕の脳内でいつか作品として世に出るのを待っている、架空の人物や世界について語る。それらと僕との関係は、おおむね以下のような図で表すことができる。

いらすとやって本当に便利だね。

僕たちが暮らしているこの現実世界と、例えば「二次元」「フィクション」などと呼ばれる現実世界の外にあるとしか言いようのない世界をここでは「外世」と呼ぶのだということを前提としておく。

現世と外世は不可侵の関係でありながら互いに影響しあうものだし、僕自身も現世での体験から創作のアイデアを生み出すこともあるのだが今回は僕の脳内に焦点を絞っていく。……と言いつつ、作品やキャラクターを作った年代なども思い出しながら図にした。

一から順を追って解説していこう。

第一次有限会社(有限個人)NO NAME体制

最初、僕は「有限会社NO NAME」というサークル名を名乗っていた。これは当時「ゲームセンターCX」というCS番組の「有野課長」が大好きだったのと「自分の生命は有限だから」という意味を込めていて、後にツイッターで「有限個人」と名乗っていた人をパク……インスパイアを受けて「有限個人NO NAME」と変えた。ある種、キャラクターのことを事務所に所属している俳優のようにイメージしていた。

当時は「東方Project」や「怒首領蜂大往生」「Contact」「魔法少女まどか☆マギカ」といった既存のゲームやアニメをもとにした二次創作を妄想していた。そのほうが自分により身近なテーマだと考えていたからだ。

物語の全体的な傾向としては「異世界に転移した現代人の主人公が戦いの果てに異世界に居残るか、現実世界に戻るかの間で葛藤する」というものだった。主人公が男性で、何らかの手段で美少女に変わるTSFであることも共通していた。

だが、この頃からプロットを作って一個の作品として完成させるといったプロの小説家に求められる計画性はなく、結末まで妄想し終えたらそれでおしまいにする(文章として形にしない)という体たらくだった。「こんなお話を考えたよ! すごいでしょ?」と言って周囲から共感を得たかったという面もあったが、そんな友達はいなかった。

キャラクターの解説に移るが、そもそも「七峰来駕(ななみね・らいが)」という名前はそれ以前に名乗っていた「ライドライダー」というハンドルネームから「ライガ」という名を作り、パソコンで変換していくと「雷牙」か「来駕」の二択になったため「雷牙はないな」と思って後者を選び、その後「自分は名も無き不特定多数の中の一人である」という意味を込めて「名無しさん」をもじった「七峰」という姓を付けたものだが、得てして自分の架空の妹(来羽)、姉(来花)、嫁(亜里亜)という疑似家族で周りを固めることとなった。彼女らのビジュアルイメージは当時流行った「診断メーカー」やキャラメイクのできるゲーム、ネットの有志が作ったあるゲームキャラクターの女体化像などあらゆる手を尽くして脳内に作り上げた。イラストとして描いたものはほとんどないが、機会があれば自分で描くか画像メーカー「Picrew」で再現しようか……などと明日以降の自分に丸投げしてみる。

第二次有限個人NO NAME体制

この頃から「pixiv」「小説家になろう」「即興小説トレーニング」などさまざまなサイトで掌編~短編の小説を投稿していく。2013年の「フォルツァ・ラプソディ」は有名なマンガ「ジョジョの奇妙な冒険」の二次創作と言って差し支えないが、自分のオリジナルかつ代表作とも呼べる作品を作り、ひとかどのクリエイターになろうと一番鼻息を荒くしていたのがこの頃だった。結果はまあ、空振り三振といったところだが。

2015年にはツイッターのフォロワー伝いに知ったSF小説「BEATLESS」にハマり、その設定および世界観を誰でも自由に使えるリソースとして開放しようという試み「アナログハック・オープンリソース」をもとにしてオリジナルの小説を書こうとした。だが最終的に完結まで至らず、しかもその内容はほとんどBEATLESSの二次創作であり、本家本元と比べると月とスッポンの出来だった。

僕の中ではメタフィクションや楽屋オチが十八番になり、ネタに困るとよく僕自身を主人公にして自分の作ったキャラクターと掛け合いをする話を書いた。大抵は小説家としての仕事(小説を書くこと)をしない僕をいじめる自虐ネタだったが、この頃作ったキャラクターは外国人だとか未来人だとかクラスメイトだとか、殊更「作者≒主人公とは別人」であることを強調するものが多かった。いつまでも主人公ばかりがカッコよくて皆に好かれているような口当たりのいい話で甘えてはいられないとも思っていたかもしれない。

個人サークルNO NAME体制

2015年7月13日、最後の一葉が散る前に第十回「Ⅳ 紫陽花の散る頃。」の投稿をもって「有限個人NO NAME」を解体し、同日「個人サークルNO NAME」を発足させた。

端的に言えば「企業の真似事をするのをやめた」ということになる。「来駕」という字義的に間違った表記もやめてひらがなの「らいが」に変えた。そこにどんな心境の変化があったかと言えば、まあ「中二病に免疫がついた」というか……「恥ずかしくなった」ということになる。

結局、現実の話をするが、この時点で僕は高専を一度留年しており、新しいクラスメイトとのコミュニケーションもまともにとれないまま四年生の夏を迎え……夏休みの提出課題である製図の課題を作り忘れていた、というのがきっかけとなってうつ病と引きこもりへの道を転がり落ちていくことになる。

そもそも高専に入学してからというもの成績は低空飛行だったのだが、今回ばかりは留年したとして進級できると思えなかった。僕はそれまで登校日なら風が吹いても雪が降っても行き続けた学校に行くのが大嫌いになったし、わざと教員を怒らせるようなことをしてマゾヒズムに浸る自分の本性に気がついて最悪だと思ったし、なによりも次の一年でインターネット(ニコニコ動画、ツイッター)中毒が治るとは思えなかった。僕の心は折れた。僕は高専に思想で敗戦(ま)けたのだ。

事ここに至って、僕は作品の世界観を作品の内側で保証することを諦めている。つまり、最初からキャラクターが作者とか読者に向かって喋りかけてくるし、平気で作者が文中に顔を出してくるようになる。どうせフィクションなのだから作者の好きにしてもいい、という気持ちを隠さなくなった。結局僕の作る小説は、私小説の域を超えない。日記とほとんど変わらない。

最終的にただの愚痴になった。それで結局、今の僕の脳内はこうなっている。

まず「楽屋裏(内輪ネタ)系」は旧態依然とした僕の持ちネタであるとして、次に「魔法少女(魔女っこ)系」。僕は最近の殺伐とした魔法少女世界に対して古き良き時代の魔法少女像に先祖返りするための作品イメージに「魔女っ子」という名を冠していたが、実は「魔女っ子」というのは東映アニメーションの登録商標であるためテキトーに使っていてはいけない。

しかしそうかと言って「魔女っ娘」というのもなんとなく違うし、じゃあ「魔女っこ」でいいか、となった。今決めた。

僕の頭の中では、魔法少女は世界に破滅をもたらす不定形の泥のような闇の存在と戦う正義の味方だ。しかしその存在は世間に秘匿され、一見すると美少女たちに見えるが変身者は地味な中年のおっさんだったり男子中学生だったりする。お菓子やアイスを食べるだけで生きていけて、魔法少女どうしで戦う際にはプロレスのようなルールがある。

「スーパーロボット(オリメカ)系」や「特撮ヒーロー系」として以前「装身姫兵」というものを考えたことがあった。巨大ロボからヒーローの変身アイテムまで、これも男性が美少女の姿を「装着変身」するイメージで作った。しかし僕は昔からオリジナルのメカやモンスターを作るのが苦手で、ロボットアニメやヒーロー番組の再現をするのが難しい。

「ファンタジーRPG(異世界もの)系」はここ数年の流行を見つつ、前々からゲームのような小説を書きたいと思っていた。すなわちあらゆるものが数値化して見ることのできる世界だ。

どれも「作ろう、作ってみたいとは思ったが現実的に作ってはいない」ものなのだが、言ってみればこれが現在の僕の好みということになる。

もう少し何か書いておくことがあったような気がするが……なんだかうまく頭が回らないし、今日はこの辺で筆を置くことにする。(終)