先祖の戸籍謄本をフルコンプした感想

2022年。

自分の身分証だけで取得できる先祖戸籍をフルコンプした。

父、母、その両祖父母と全部さかのぼっていくと、その人数は2→4→8→16人といった具合に倍々で増えていくので、なかなかの枚数になった。

戸籍謄本は郵送で申請することもできる。しかしながら、窓口にて色々尋ねてみたかったこともあり、必要な役所すべてを訪問するハードモードをあえて選択。

そんなこんなでやりきった結果をかえりみて、思ったこと気づいたことをダラダラ書いてみる。

※大前提

最新の法律では最寄りの市役所でフルコンプが可能。

一方、自分が戸籍を集めていた頃は、その先祖戸籍を保有する役所ごとに申請しなければならなかった。

戸籍探しあれこれ

① 費用総額はこんなもん

除籍謄本&原戸籍が全38通(116ページ)。

なので750円x38で28500円。

これに自分自身の現役戸籍謄本1通450円を足して…

総額 28950円

プラス訪れた役所の数が9箇所で、その交通費も合わせると6~7万くらいだろうか。とはいえ、東京・神奈川・静岡と隣接県でまとまっていたため、比較的マシな方かもしれない。

② 同じ役所から追加で戸籍が見つかることもある

実は再訪した市役所が4つある。

「ここに残ってた戸籍はこれだけです」と言われたものの、持ち帰った戸籍謄本を熟読するとそうは思えなかったからだ。

もっと過去までさかのぼれるハズ。

探しきれていない戸籍がそこの役所にまだあるハズ。

そこで再度同じ役所を訪れ、初回訪問時に見つけてもらった戸籍を指し示し、未発見の戸籍がここにまだあると考える根拠をていねいに説明する。その結果2つの市役所で更に多くの戸籍が発見された。

悪く言うと役所が見落としたみたいに思われるかもしれないが、癖のある字で手書きされた先祖戸籍を判読し、申請者の4代、5代も前の複雑に絡み合った血縁を紐解き、本当に開示してよい戸籍なのかを断定するのは非常に大変な作業だ。

うっかりでも赤の他人の戸籍謄本を渡してはいけない。そういう事情を考慮すれば、当然最初は「確実に渡しても大丈夫な戸籍」だけが出てくるだろうし、何よりシンプルに時間だってめちゃくちゃかかる。

申請者本人は高カロリーで探し求めていても、職員さんにとっては日々の職務でしかないわけで、重箱の隅まで探し尽くしたいなら、申請者側がその労力を払うべきなのだと、結果から悟ることになった。

③ 火災や役所による廃棄で消滅しがちの明治戸籍

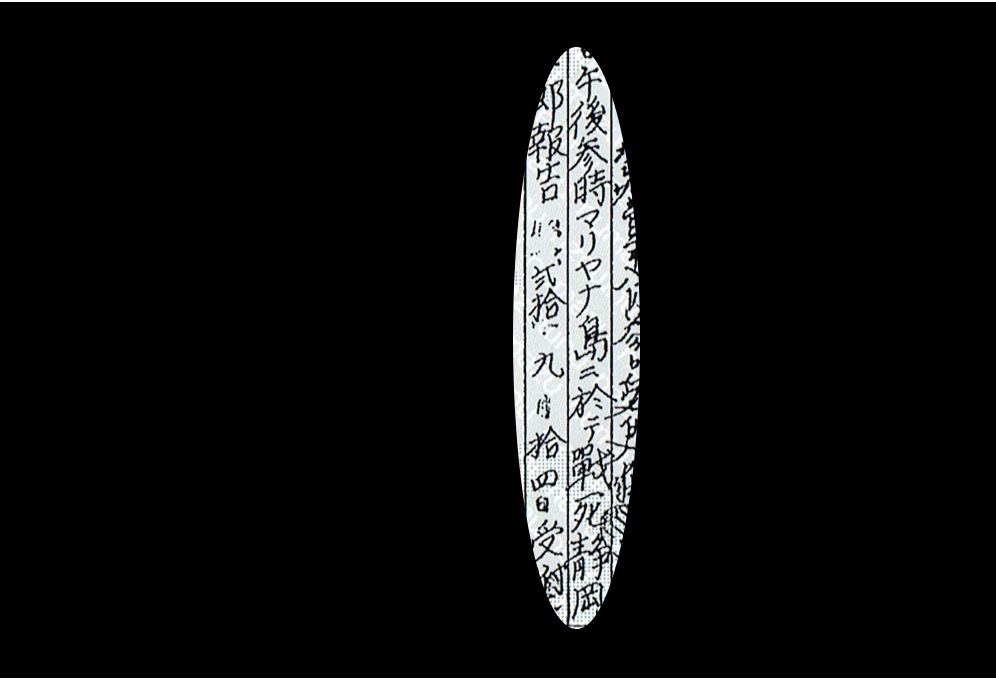

戸籍をどんどん遡っていくと、上記の見た目をした明治19年式戸籍と呼ばれるモノにたどり着く。これより古い先祖情報(戸籍)が役所から出てくることはない。つまりこの書式に書かれた先祖を発掘できた時、その人に限れば戸籍調査をやりつくしたことになる。

ところが現実はそうもいかない。

実際はもっと現代側の戸籍を追ってる時点でこう言われることが多かった。

「これ以上古い戸籍は残っていないようです」

その理由の多くが火災。

取得できた範囲で最古の戸籍を見ると、こんな記述があったりする。

役所の方が言うには、災害等で消滅してしまった場合、その時点で残ってる他の記録や生存者をベースに戸籍再生を試みるようで、すでに亡くなってた方の消失記録までは復元されなかったらしい。

実際、8人いる曽祖父母のうち、明治19年式戸籍まで残っていたのは3人だけだった。他の5人はその手前の明治31年式戸籍が限界で、しかたがないとはいえ真の意味で完結できないのは本当に残念。

戸籍の内容あれこれ

④ 家(苗字・姓)を存続させる執念がすごい

とにかく養子縁組が多い。

戸籍フルコンプ勢で養子がゼロの人なんているんだろうか、と思うくらい多い。

それくらい昔は家の継承がマストだったということなんだろう。

すでに他家の養女である女性を養子に迎えて姓を継承し、その養女が「入夫婚姻」を利用して夫を迎えた後もその姓を残し、ここでも実子がいなかったからまた養子を迎えて…などと、書いたところで誰も理解できないほどに執念の養子を続けた系譜もあった。

ちなみに生物的血縁がなくても養子関係であればその先祖もさかのぼることができる。

⑤ 子供・若者の死別が多い

たとえば祖父母。

4人とも若年死別した兄弟がいる。

曽祖父の兄にいたっては、5男2女をもうけておきながら、5人の息子すべてに先立たれ、独身だった1女も自分の死後すぐに亡くなる壮絶さ。

他にも0歳、1歳で夭折している子供もたくさんいたり、とにかく若くして亡くなる人の多さに驚く。

⑥ 戦死の情報(いつ・どこで)が載っていたりする

主に太平洋戦争で戦死した先祖がいた場合、上記のように亡くなった戦地と日時が記されていたりする。

すでに伝え聞いていた祖父の戦死情報をはじめ、他にも大叔父が二人、曽祖父の甥など、戦死・戦争関連死と思われる記載が続々と見つかり、正直この類の情報にふれられるとは予想もしておらず意外な発見になった。

戸籍以上の情報も少し追ってみた

⑦ 不透明?お寺の過去帳調査

結論、この調査はやらなかった。

やれば何かしらの結果は得られたと思うけど、やる気になれなかった。

役所で戸籍を請求する形式的作業と違って、お寺の場合は完全に個人的お願いであり、役所以上に誠心誠意を表さなければいけない。

誠心誠意というのは文字通り礼儀であり、そしてもう一つが報酬である。お寺の報酬と言えばお布施。

でも住職さんからすれば応える義務もないし断ったっていいわけで、葬式や戒名よりはるかに相場感の見えない世界になっている。

そう、つまり不透明。

以前、先祖戸籍調査の専門家にこの辺のお作法について尋ねてみたところ、「残念ながら回答は難しい。理由はご想像いただくしかない。」とのお答えを頂戴したこともある。

ホントに不透明。

ご住職にあらゆる意味で誠意を尽くすのは当然と思う一方、青天井になりかねない空気の読み合いは個人的に苦手という事情もあり……結局、諦めた。

⑧ 墓石・墓誌のすごさ

一方、お墓参りならそこまで敷居は高くない。先祖に関連のありそうなお寺を両親から聞き出し、片っ端からお参りする。

通常、墓石の側面には埋葬された方々の戒名、俗名(生前の名)、没年月日が記載されている。お墓によっては墓誌と呼ばれる石碑をその横に設置して、より多くの名前を整理・刻印できるようにしたものもある。

この墓誌がすごかった!

戸籍では到底追えない過去の人まで名前が残っている。

自分の苗字のルーツを調べた時、戸籍で判明できたのは高祖父までだったが、そのお墓を見つけて墓誌を読むと、なんと更に5代昔の先祖まで記録されていた。

最古の没年月日は安永元年、つまり1772年であり、あの暴れん坊将軍と同じ時代を生きた人のお墓ということになる。

先祖の名前を限界まで探求したいなら、お墓参りはかかせない。

⑨ 若干難しい旧土地台帳

法務局に行くと、旧土地台帳と呼ばれる明治時代の土地所有者が記載された台帳を閲覧することができる。

古い戸籍に書かれた本籍地をそれで調べると、その先祖がその土地の所有者だった場合に限り、確かに同じ名前が見つかった。

誰々からいつどの土地を売買した等書かれていて、これはこれで興味深い。

ただ、現在と当時の住所表記が違ったり、地番がややこしかったりで、目当ての土地台帳を書庫から持ってきてもらうまでのハードルが高い印象。

あと、その土地台帳は明治から保存されてきた貴重な古書であり、不注意で汚損したりしないよう何かと気をつかう。

⑩ 軍歴調査

祖父母世代の先祖には少なからず戦死された方がいたが、実は戦時中に本籍のあった都道府県に問い合わせると、生還・戦死にかかわらず、その人の陸軍歴資料をコピーしてもらうことができる。(海軍は厚労省)

また、厚労省は旧ソ連から提供された当時のシベリア捕虜名簿を持っていて、これも資料提供を申請することが可能。

どちらも当事者の一定親等内の親族でなければ請求できず、手元に届くまで数ヶ月かかった記憶があるが、とても資料価値が高く待つに値する。

所属師団・部隊・兵種や階級、召集年月日、当時の名簿コピー、死亡場所、死因、などの基礎情報から、ソ連が捕虜名簿を作成する際に何を尋ねたか、亡くなる様子を間近で見ていた人の証言など、場面を想像する手がかりまで含まれていたことには驚いた。

ただ、記載内容の量には大きな格差があり、人によってはほとんど真っ白であったり、逆にこと細かに記載されていたりと、請求してみるまでは何とも言えない。5名分の資料を入手できたが、内容の濃さがまるで違っていた。

⑪ 超絶有能!国会図書館デジタルコレクション

戸籍をフルコンプするくらい気合が入った人なら、絶対やるべきなのがコレ。国会図書館デジタルコレクション。

ガチで凄い。

ここには膨大な量の古書をスクショしたようなものが保存されていて、なんとその本文を検索してくれる。しかも手書きだろうが検索してくれる。

例えば鈴木孫次郎という先祖がいたとして、その名前で検索をかけると…

このように鈴木孫次郎の記述があるページを全部見つけてくれる。そしてそのうちの一つを開くと…

こんな具合に青マーカーで鈴木孫次郎の記載場所を明示してくれる超絶親切設計。Google検索よりよっぽど優秀なんじゃなかろうか。

これを繰り返して辛抱強く探していくと、まぁ出てくる出てくる大量のご先祖様たち。自分は20名近くも発見してしまった。

もちろん、ただの名簿だった場合もあれば、先祖にまつわる物語が発掘されることもありその内容は様々。

とはいえ、戦死した祖父の所感が出てきた時には思わず声が出てしまった。祖父は戦争が始まる数年前、地元紙の紙面上でとあるテーマに対して所感を寄稿していたのだ。

すでに亡くなった祖母はこのことを知る由もない。父はこの祖父に会ったこともない。祖父の書いた所感は、テクノロジーの進化を待った末に、ようやく孫に届いた。

国会図書館オンラインには、そんなロマンが確かにある。

最後に

戸籍謄本は残念ながら永久保存ではない。現行の法律だと150年を過ぎた戸籍は自治体の一存で抹消できる。

更に悲しいことに、平成22年より前はその保存期間がもっと短い年数で運用されていた歴史もあり、旧法律ですでに抹消された戸籍も多々ある。

どちらにしろ、今を生きる末裔が保存しようとしなければ、後年に生まれてくる子孫には知る機会さえ与えられないのだ。

先祖戸籍をフルコンプした者として、古きに思いを馳せるひとりとして、できるだけ多くの人が興味を持ってくれたらと願わずにはいられない。