【三島事件の研究本を研究する】②

◇ ◇ ◇ ◇

◇ ◇ ◇ ◇

① 分類:(ア)・(イ)・’(ウ)・(エ)・(オ)

(分類の詳細は下記をご参照ください)

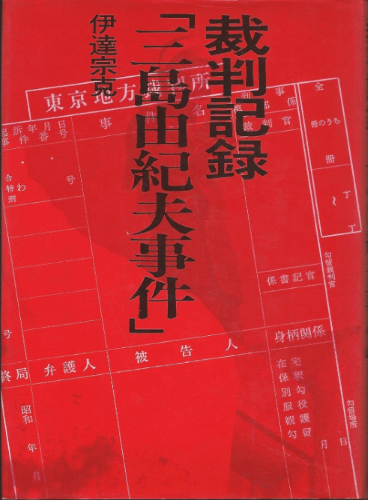

② 『裁判記録「三島由紀夫事件」』講談社・1972/伊達宗克

③ 概要:事件から約四カ月後の昭和四十六年三月二十三日に開かれた第一回公判から、昭和四十七年四月二十七日の第十八回判決公判までの足掛け十三カ月にわたる『三島事件』裁判の記録。

この裁判では事件の際に東部方面総監室を占拠した三島由紀夫と森田必勝氏以外の3名が裁かれる形となっている。

著者はこの事件当時にNHK社会部の記者だった伊達宗克氏。かねてから三島と親交のあった伊藤氏は事件前日、三島氏からの電話による呼び出しを受けたメディア関係者二名の内の一人である(もう一名は『サンデー毎日』記者の徳岡孝夫氏)。伊藤氏は全ての公判を傍聴した上で本書を書き上げている。

【帯文】「三島思想はこう裁かれた!」「起訴状から判決文まで、あらゆる記録と公判の全貌を公開し「楯の会」の行動と死を解明する」

④ ポイント:極めて政治的色彩の強い裁判でありながら、ともすれば検察・弁護双方が非難の応酬に終始するこの当時の左翼系のそれとは違って、事件の本質を法廷で少しでも明らかにしたいと云う真摯な姿勢すらも伝わって来る一冊となっています。

伊達氏は冒頭で「(三島)氏に関心を持つ人たちが、いつの時代でも、その生と死の解明に役立たせることができるように……と念じながらまとめた。」と書いていますが、その通り、各公判の内容詳細をこの一冊に残しています。

また、本書に収められている警視庁が作成した捜査報告書『楯の会の自衛隊侵入、監禁割腹自殺事件について』(全41ページ)は本事件の概要に始まり、昭和42年頃からの三島由紀夫の政治的行動、やがて楯の会を設立し、事件に至る迄の経過、更には事件後の国内外の反応迄を体系的にまとめたものであり、本事件を研究する上で非常に役立つ資料です。(但し、事件当日の自衛隊からの110番通報などに関する部分などには、割愛(?)されていると思われる箇所がいくつかあります)

⑤私感:本書の冒頭に載せられた、三島から伊達記者への”最後の手紙”には(ほぼ同じ内容のものが徳岡氏にも渡されている)「しかし、事件はどのみち、小事件にすぎません。あくまでも小生らの個人プレイにすぎませんから、その点ご承知置き下さい。」と書かれています。この”醒めた想い”こそが個人的には本事件の本質の様に思えてなりません。

ところで、本書の著者である伊達宗克氏について、本書の内容から離れ、いくつか書き残したいと思います。

その1)『シマゲジ風雲録ー放送と権力・40年』(文芸春秋:1995)は、日本放送協会(NHK)の政治部記者として活躍された後、第15代会長を務めた島桂次氏の著書があります。

この著書の中に”非常にさりげなく”三島事件と伊達記者に関する驚くべき証言が明らかにされています。要点をまとめると「社会部で”敏腕記者”として鳴らしていた伊達記者が事件の前日、三島由紀夫からのものだという『NHKの責任者の方へ』と書かれた書状を持って来た。そこには”明日、市ヶ谷駐屯地で、ある重大な決意のもと、重大な行動を起こします”と書かれていた(p147~)」というものです。

この後の記述では伊達記者のクセ者ぶりも書かれていますが、同時に”昭和天皇がもっとも信頼していた記者”ともあります。

ひとつ不思議なのは、NHKがその後に製作した三島事件関連の番組、例えば『三島由紀夫 最後の叫び』(初回放送:2022年)などでも、既に鬼籍に入っていたとはいえかっての”身内”だったこの記者の存在に全く触れていないことだったりもします。

その2)西法太郎氏は総合商社勤務を経て文筆業を始められた方です。氏が2017年に上梓された『死の貌 三島由紀夫の真実』(論創社)は、ご自身で調べ上げた三島事件に関する衝撃的なエピソードがいくつも載せられています。そのひとつが三島と(主に個人的な面で)親交が深かった元警察官僚の佐々淳行氏へのインタビューなのですが、今回はその中でも伊達記者に言及した部分を取り上げます。佐々氏はその中で、「我々は伊達を楯の会の一味、徒党とみていた」「事件のあと人づてに「佐々が協力していたら三島さんを死なすことは無かった」とはげしい調子でわたしを詰っていたと聞いた」と語っています。伊達記者が事件の後に警視庁から聴取を受けたのは、さして不思議ではないのですが、仮に警察側が伊達氏を本気で”楯の会の一味”と考えていたうえで、聴取を行っていたとしらなら、その内容は単純で形式的なものでは無かったと思います。あるいは、その流れによっては(事件における役割)伊達氏自身が、何らかのかたちで法廷に立っていたかも知れません。

その3)先に記した通り、事件当日に三島から市ヶ谷駐屯地に来る旨の指示を受けたもう一人の記者であり、現場(最初は市ヶ谷駐屯地に隣接した市ヶ谷会館)で伊達氏と遭遇した徳岡氏は、この時の様子を自著『五衰の人』の中で詳細に記しています。それによれば、やや芝居がかった楯の会隊員との押し問答を経て、午前11時頃に三島からの手紙を受け取り、その内容に慄然としたとき、すぐ近くで同じように手紙を読んでいた伊達氏に気づいた徳岡氏が声をかけ(その時に名刺交換を行ったと記されているので、二人は初対面に近い関係だったと思いわれます)「どういうことでしょう」「ぼくにもよく分かりません」と数言交わした後、会館の屋上に出て、駐屯地内の様子を伺ったとあります。徳岡氏の目に映った伊達記者の様子からすれば、そして上記の島桂次氏の証言もまた事実だとするなら、伊達宗克という人物はかなりの”演者”だったと言わざる得ません。実は『シマゲジ風雲録』には伊達氏に関する逸話が他にも書かれています。そのひとつは(見方によってはコミカルともいえるものですが)NHKが諸事情から本人に断りなく、伊達氏を障害者扱いにした事があり、その事実を自宅に届いた福祉事務所から書簡で知った伊達氏は激怒し、NHKの正面玄関に車椅子で乗り付け「坂本ッ(当時のNHK会長)出て来い!身体障害者・伊達宗克ただいま参上ッ!」と大騒ぎしたというもので、このあたりも伊達氏のキャラクターを表している逸話といえるかも知れません。

※西氏の二冊の著書(もう一冊は『三島由紀夫事件 50年目の証言―警察と自衛隊は何を知っていたか』新潮社/2020)と徳岡氏の三島関連著書には、この後にゆっくりと触れたいと思います。

《三島由紀夫事件裁判概要》

◆裁判長:櫛淵理・陪席裁判官:石井義明・本井文夫

◆検事:石井和夫・小山利夫

◆主任弁護人:草鹿浅之介・弁護人:野村佐太郎・酒井享・林利男・江尻平八郎・大越譲

◆【罪名・罰条】監禁致傷・暴力行為等処罰に関する法律違反・職務強要・嘱託殺

◆各公判は以下の日程で行われた(括弧内は出廷した関係者〈敬省略・事件当時の役職等〉)。

第1回:昭和46年3月23日【人定質問・起訴状朗読・釈明要求・罪状認否・意見陳述】

第2回:昭和46年4月19日【弁護側補足陳述・検察側冒頭陳述・証拠申請・承認申請・証拠調べ】

第3回:昭和46年5月10日【証拠調べ・証人調べ(益田兼利〈東部方面総監〉)】

第4回:昭和46年5月24日【証人調べ(原勇〈東部方面総監部業務室長〉・吉松秀信〈東部方面総監部幕僚副長〉)】

第5回:昭和46年6月7日 【証人調べ(益田兼利〈東部方面総監〉)】

第6回:昭和46年6月21日【調書朗読】

第7回:昭和46年7月5日 【調書朗読・上申書朗読・弁護側冒頭陳述書提出・承認申請】

第8回:昭和46年7月19日【証人調べ・証人申請(斉藤繁次郎〈慶應大学医学部:法医学・解剖担当〉柳田純一(東京都監察医)渡部真吾樹(日本風俗史学会員:刀剣鑑定)】 ※櫛淵裁判長(櫛淵家は神道一心流の開祖であり、本人も刀剣に詳しい)は予てから三島が使用した刀が「関孫六」では無いのではという疑いを持っており、自ら渡辺証人に対し”刀の地が柔らかい(関孫六)の鍛え方と違うのでは?”と問うている。これに対し証人は櫛淵裁判長の意見に同意している。

第9回:昭和46年9月10日【証人調べ(倉持清〈元楯の会〉荒俣芳樹〈成長の家学生会全国総連合委員長:国学院大学4年生〉】

第10回:昭和46年10月4日【証人調べ・証人申請(勝又武校〈元楯の会〉他に事件関係者の親族など】

第11回:昭和46年11月1日【証拠申請・証人調べ】(村松剛〈評論家、フランス文学者〉黛敏郎〈作曲家〉)※弁護側は三島の作品13点を証拠申請『豊饒の海』四部作『英霊の声』『文化防衛論』『蘭陵王』他

第12回:昭和46年11月15日【証人調べ・証人提出(斉藤直一〈弁護士:三島由紀夫遺言執行人〉他に事件関係者の親族など】

第13回:昭和46年11月29日【証人調べ(佐藤功〈上智大法学部長:憲法学〉田中忠雄〈成長の家政治連盟会長〉)】

第14回:昭和46年12月4日【証人調べ(中曽根康弘〈事件当時の防衛庁長官〉】 ※裁判長に発言を許された古賀氏(別の資料によれば小川氏も)中曽根証人に対し尋問を行っている。

第15回:昭和46年12月20日【本人陳述(古賀・小賀の両被告)】

第16回:昭和47年2月17日【証拠申請・本人陳述(小川被告)・論告求刑】

第17回:昭和47年3月23日【証拠採用・最終弁論・最終陳述】

第18回:昭和47年4月27日【判決】 ※三被告ともに懲役4年 なお、未決拘留日数180日を刑に算入

◇ ◇ ◇ ◇

昭和45年11月25日のあの日、東京市ヶ谷台の地で「三島事件」が起きてから半世紀が経ちました。

それでもなお、この事件に関して様々な角度での”研究”が行われ、その成果としての書籍などが世に出されています。

そこで、わたしが実際に触れる機会を得た中から、”付箋を貼っておこう”と思った内容のあった書籍などを取りあげ、このnoteに記事としてアップしていくとにしました。

いわゆる”書評”ではなく、”この本に、こんなことが書かれていますよ”という感じのnotesです。

今もなお、幾つもの解明されない謎は残され、真相は深淵のなかにあります。

そんな「三島事件」に興味を持つ人、これから興味を持つかも知れない方の参考になれば幸いです。

◇ ◇ ◇ ◇

① 分類(下記の5つのカテゴリー)

(ア)「三島事件」に至るまでの三島由紀夫の軌跡に触れたもの

(イ)「三島事件」と楯の会について触れたもの

(ウ)「三島事件」における自衛隊について触れたもの

(エ)自衛隊・楯の会以外で、何らかの形で「三島事件」に関わった者について触れたもの

(オ)”昭和41年頃から45年に至るまでの世情”などに触れたもの・その他

※予定では50冊程度を考えていますが、多少増えるかもしれません。

◇ ◇ ◇ ◇

《「三島事件」とは》

昭和45年(1970年)11月25日。当時、日本を代表する作家のひとりでもあった、三島由紀夫(本名:平岡公威)が、自身が組織した私兵集団「楯の会」のメンバー4名らと共に、当時市ヶ谷駐屯地に所在した東部方面総監部に乱入、自衛官に蜂起を促す演説を行ったのち、「楯の会」二代目学生長・森田必勝と共に自刃した事件を指す。

現在では三島の行動の目的を「憲法改正のため、自衛隊員にクーデターを呼びかる」とするものが主流だが、客観的な状況(本来であれば蜂起の主力になるはずの都心では唯一の実働部隊であり、当初の襲撃目標だった第32普通科連隊の主力が、富士地区で行われていた大規模な演習に参加するために不在になることを事前に把握していた)やその後の関係者らの証言から、そもそも自衛隊員が実際に”決起”を起こすことを期待してはいなかったとする考えもある。

また行動を起こす日を11月25日と早い段階(昭和45年夏頃)に決め、本来であれば重要視すべき上記の状況などを無視し、決起に至った事情などは、本事件の裁判でも取り上げられることはなかった。

”大正10年、大正天皇の疾患を理由として裕仁親王が摂政に就任した日”とする説などがあるが、決定的な資料や証言は(現在のところ)無い。