ミッドレンジセメント煮干ラーメンの構築とプレイングについて【後編】

こんにちは、ンホォオオです。

なんか長くなりそうだな~と思って適当に切ってしまっていた、前編の続きを書いていきたいと思います。

まだ前編を読んでいない方はコチラから!

↓↓↓

ミッドレンジセメント煮干ラーメンの構築とプレイングについて【前編】

こねた生地を麺にしていきます

こねて1時間放置した生地をジップロックから取り出し、これから麺にしていきます。

なんか形が悪い気もしますが、まあここら辺は別に見えない部分なので大丈夫です。まずはこれを製麺機に入るサイズに切っていきます、三等分くらいかな。

どう見ても三等分じゃないとか言ってはいけません。ゆるく適当にいきましょう、製麺にはおおらかさが必要です。

切り終わったら、ついにここで製麺機の登場です。

愛娘を紹介します

これが自分が使う家庭用製麺機、『小野式一型』という製麺機です。昭和から生産していない半ヴィンテージものですが、自分はいつもこの小野式ちゃんと娘と触れ合うような気持ちで接しながら製麺しています。

その隣にあるのは製麺の工程にある『麺帯』というものを作るために自分が適当に木を切って作った『一号くん』です。上に乗っかっている棒に延ばした麺生地を巻いていくことによって麺帯を作っていきます。

字のクオリティは5歳です。とりあえず今のところこれ見た人全員に問答無用でドン引きされてます。

圧延と複合圧延で麺帯を作ります

では、三等分に切った記事を小野式ちゃんにかけ、『圧延』という作業を行っていきます。圧延とは生地を薄く延ばすことを指し、ここで麺そのものの厚さを決めながら生地を通していきます。

3つすべての生地を通し終わったら、『複合圧延』といい、複数枚(大体2枚かな)の生地を同時に製麺機にかけることで最終的に一つの生地にしていきます。

複合圧延をしながら麺帯を完成させていくと同時に、目的の麺に合わせて麺帯そのものの厚さを調整していきます。今回はパツッパツッの細麺を作りたいので生地は薄めに延ばします。

これで麺帯の完成!生地の帯がぐるぐると巻かれている状態まで持っていけば、もう麺は90%完成したようなものです。仕上げにこの麺帯を麺の太さに切っていきます。

麺帯を裁断し、麺を仕上げます

麺帯を裁断して麺にする時、様々な方法があります。自分が持っている小野式一型でも裁断できるのですが、あれは2.2mmと麺幅が決まっており、2.2mm麺幅は麺で言うと中太麺、平打ち麺のジャンルにあたります。

今回は平打ち麺ではなく細麺を作りたいので、僕のもう一人の愛娘、アトラスちゃんを召喚しました。

アトラスちゃんは本来はパスタを作るためのパスタマシンなのですが、パスタを製麺するために様々な麺幅が市販で揃っているので、細麺を製麺する場合は画像の上の方にあたる1.5mmを使って麺を裁断していこうと思います。

麺帯を垂らし、アトラスちゃんの裁断部分にくっつけてレバーを回せばたちまちその麺の太さに裁断されます!

それにしてもこの一号君のサイズ、小野式ちゃんに合わせて作ってるだけあってアトラスちゃんだと最高にサイズ合わないよね、二号君も作ろうかな。

アトラスちゃんから麺が出てきてるところです。レバーを回して麺を裁断し好みの長さに切る、この瞬間が製麺の中で一番楽しいまであります。

すべての麺が裁断し終わりました!最後は仕上げに麺同士がくっつかないよう打ち粉をしてジップロックかなんかに突っこんで1日~2日ほど寝かせれば完成です。

なんか顔写ってる気がするけどそこだけ加工するのめんどいんでセーフで。

麺完成!!!ひどく長くなってしまいましたがこれで製麺の過程はすべて終了です。

やたら写真を撮ったりしてたから時間がかかりましたが、これをひたすら繰り返してるともはやなんの苦でもなくなります。自分はもはや製麺より炊飯の方がめんどくさいと思ってます。

スープの構築とプレイングについて

今回はセメント煮干ラーメンということで、煮干しというカードを大量に使って常に相手にテンポを取っていくことをコンセプトとした構築になっています。

つまり、煮干しの旨味、苦味、エグみが結構ハンパなくくるのでそもそも煮干しがそこまで好きじゃないよって方にはこの先は意味のないものになってしまうかもしれません。

煮干しを大量に入れるということで生半可に優しい食材を入れても正直すべて煮干しに消される気がしたので、今回の構築は見ての通り割とシンプルです。

メインとなる煮干しに青ネギ、にんにく、背脂、豚ガラがベースとなるスープでトッピングがかいわれとアーリーレッド(赤玉ねぎ)になります。

世界最高峰とか書いてあったチェーン店『凪』に全力で対抗します

煮干し大好きおじさんとしてまずこの店は外せないかな~というのが、23区内を中心に展開しているすごい煮干ラーメン『凪』。

この凪の店は世界最高峰!一杯に60gの煮干しが使われたラーメンというのが1つのコンセプトなのですが、実際に60gの煮干しってどれくらいだよって思う人もいると思います。

これが大体60gの煮干しの量です。確かにこれが1杯のラーメンのスープに溶け込んでいると思ったら結構すごいですよね。

ですが自分は対抗キッズなので、世界最高峰とか言われたらもうこれ超えるしかないよねという思惑から、今回は1杯80g近い煮干を入れて作ることにしました。

自作ラーメンは世界最高峰すらいとも簡単に乗り越えることが出来ます。

では実際にプレイしてみましょう

ラーメンは様々な工程の中を組み合わせて作られた食材を1つの丼の中に込める料理ですが、このラーメンは作る手順が最も重要だったりします。何が言いたいかというと時間のかかる工程と時間のかからない工程が入り混じっていて手順をあんまり理解しないでラーメンを作り始めるとえげつないくらいの時間がかかります。

なのでスープを作ったりチャーシューを作ったりこれからは色々な食材と調理方法がごちゃまぜに出てきますが、あくまで自分は作る順番通りに説明していこうと思うので見にくかったらごめんなさい。

まずは地獄を作ります

見栄えは地獄絵図ですがタッパーなどに入れた煮干しを浄水、又はミネラルウォーターに丸一日漬けておきます。この時煮干しは使用する分の2/3ほど入れます。1/3は別の用途に使うのでとっときましょう。

自家製秘伝(笑)のタレの作り方を継承します

自家製秘伝のタレなんていうと格好良く聞こえますが、濃口醬油、みりん、日本酒、塩という極めて普通の素材で極めてシンプルな構成でタレを作っていきます。

この塩が今は亡き仕事でバンコクに行った時に、タイの海の沖で採れた海塩らしいのでお土産がてら買ったのですが、海塩としては中々辛すぎず食材を美味しく仕上げるので好きです。ですが中の塩を砕くためのこのミルそのものの性能がカス過ぎて回しても回しても全然塩が出てきません。海外行ったらわかるんですけどやっぱりメイドインジャパンってすげえんだ。

とりあえず上の食材を適当に配合したらタレの完成です。自分は完全にフィーリングなんですけど醤油2:みりん1:料理酒1でそこから海塩で味のバランスを行いました。

なんの説得力もないんですけど、基本的にタレは美味しい素材を使えば使うほど美味しく仕上がります。特にタネや仕掛けとかはあまりないように感じます。まあ今回は煮干しが主役というのと仕事辞めたり交通事故に遭ったり携帯破壊したりして破産寸前なので、家にある素材でということで。

チャーシューをタレに漬け込みます

次は上記で作ったタレに豚のロースをつけていきます。

画像の豚は1kgのカナダポークです。TPP?とかでカナダの製品が多く輸入されるようになりましたが、カナダの豚肉は安くて美味しいのでめっちゃ好きです。

ラーメン屋さんとかで1kgの肉っていったら特製じゃない普通のラーメンだったら30杯分は余裕で超えます。なんでこんな馬鹿でかいのを1人暮らしが買ってるんだと思うかもしれませんが、冷凍庫に2.5kg分の背脂と2kgの豚骨が入ってる奴の買い方なんてまともに考えてはいけません。

屠殺現場(一畳)

豚をジップロックの中に入れ、その中にタレを入れて丸一日漬け込みます。「明日になったら美味しい漬け豚が完成していますように」と天に向かって祈祷します。

煮込むのはクソ食材、豚ガラと背脂から

次はスペース取るし重いし煮込むと部屋の匂いが汚染されるクソ食材、豚ガラからしっかりと出汁を取る必要があるので、まずはこいつから煮込むことになります。

少しでもの臭み対策として豚ガラを軽く沸騰5分くらい下茹でします。

下茹でして水替えしたら、そこに下茹でした豚ガラと背脂を突っこんで、圧力鍋で1時間圧力をかけます。

そしたらその中に青ネギ、にんにくを投入しさらに1時間ほど強火で煮込みます。これが終わったらスープを濾して動物系スープの完成です。

漬け豚をチャーシューに変化させていきます

上記で作った動物系のスープに前日から水に漬けていた煮干しを水ごとぶっ込んで低温調理器具を設置します。

前日から適当ダレに漬け込んでおいた漬け豚を取り出し、合わせ出汁の中に入れて低温調理器具を80度 30分に設定

80度で30分間、合わせ出汁の中で豚を煮込みます。30分経ったら温度を70度に変更し60分間、それも終わったら最後に温度を60度に設定し60分間煮込みます。

豚肉内の食中毒の原因となる菌を殺しつつも、なるべく見た目は赤くて綺麗な仕上がりを目指していきます。

煮込んだ豚がでかすぎたので切り分け、表面をカリッと焼いていきます。

表面焼いたらチャーシューの完成!!!

表面はカリッと、内面はしっかりとレアさを残した仕上がりになってまあまあ満足。味もやっぱり丸一日漬け込むと醤油の旨味がしっかりと内面に残されていていい感じでした。

同時に煮干しスープも完成!煮込む際に使った煮干しはとっておきます。

ニボニボ油で差をつけろ

前日に水に浸さなかった煮干しをここで利用します。

煮干しをミキサーにかけて粉々に粉砕します。ご飯とかにかけても普通に美味しいです。

これを表面を焼いた時に出たチャーシューの油と鶏油と絡め、少し炒ることによって煮干し油を作ります。

セメントォ、セメント美味しいのぉおおおお

次は美味しいセメントを作っていきたいと思います。

セメントとは、スープの中に煮干しをこれでもかというくらい投入し、油ではなく煮干しでスープにとろみをつけるというものです。

煮込む際に使った煮干しをここで二次利用します。ニボニボ油を作る際にミキサーにかけた煮干しのあまり、上記で作った煮干しスープ、そしてこの煮干しをミキサーの中に投入し、まとめてミキサーにかけます。

これをざるで濾すことによって、美味しいセメントの完成です!

煮干しの旨味や栄養がこの上なく凝縮された、どこからどう見てもセメントなスープの出来上がりです。これから友達ともしセメントについて話す機会があったら是非ともセメントの魅力について語ってあげてください。

味玉を冷蔵庫から出します

以前15個くらい作ってめちゃくちゃ余ってる味玉を冷蔵庫から出します。

味玉の作り方を聞かれることが多いんですけど、自分の作り方は濃口醬油で昆布を1日浸したタレをみりん、岩塩、鰹節と共に沸騰させない程度に30分火を通したタレに茹でた卵を漬け込んで味付けしている割と手抜きなものです。時間はかかりますがムラなくまんべんなく漬け込みたいので、比較的薄めにタレを調整し、丸3日ほど冷蔵庫で漬け込むスタイルが自分は気に入っています。

仕上げ

残るは上記で作ったセメントスープと煮干しスープを好みで混ぜ合わせ、トッピングを切り、麺を茹でたら遂にラーメンの完成です。

タレは火にかけて一度沸騰させておきましょう。

トッピングも切っておきます。アーリーレッドは手に入りづらかったらたまねぎでもいいと思うんですけど、スープや他トッピングの色合い的に赤色の方が映えます。ただそれだけです。

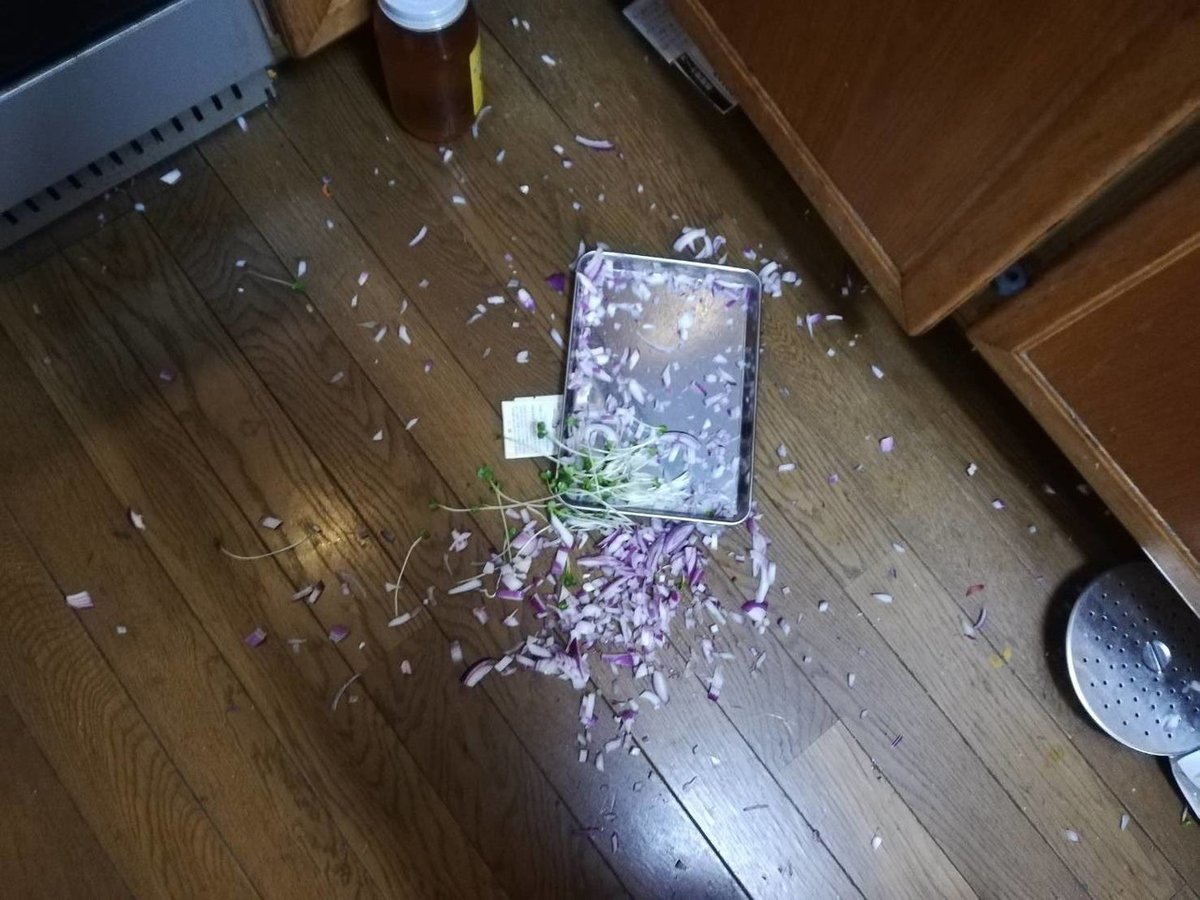

は??????????????????

なかったことにしてトッピングも仕上がり、あとは盛りつけてラーメンの完成です。

ミッドレンジセメント煮干ラーメン、完成!!!!!!!!!これが今回のセメント煮干のすべてのプレイングになります。

油分は少なめなのに濃厚な見た目と味わいが特徴的です。

細目の麺も非常によく絡み、割と理想寄りの食感に仕上げることが出来たので今回は言うことありません。

味玉は思ったより茹ですぎて中身の見た目がよくなかったのと、うまく盛りつけられずむかついたので後から突っ込みました。

いつの間にか後編だけで5000文字以上書いてることに動揺を隠せませんが、とても楽しくブログを書き進められたのでまた書こうと思います。

ただやっすい携帯で適当に撮ってるので両手がふさがってるシーンの撮影ができないのが残念、何かしらの形で頭とかにくっつけたりできないかな。

とりあえず、最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。僕もめちゃくちゃ疲れたのでラーメンを食べようと思います。