2024.2.2「呉村先生」

うるうアドベントカレンダー15日目。

今日は2024年2月2日。

4年前の今日は、うるう仙台公演2日目です。

クレソン先生と言ってな。素晴らしい先生だった。

ううん、日本人。呉服屋さんの呉に、村。

……8歳だもんなあ。

先生は植物の専門家で、先生と一緒に歩くと、山は薬局に変わるんだ!

楽しい山野草

呉村先生がヨイチと共に山歩きをする場面。

背景にはたくさんの植物画が映し出され、数々の植物とその効能が紹介されます。

先生はドクダミを過信していた。

登場する植物のなかでも、やはり最も印象的なのはドクダミでしょう。

ドクダミは日本全国のいたるところに見られる多年草で、非常に生命力が強い植物として有名です。

独特の青臭いにおいがあり、それが生魚のようであることから、中国では「魚腥草(ギョセイソウ)」と呼ばれていました。

その臭いやしぶとい生命力から嫌われることの多い植物ですが、薬草としての効能は多種多様にわたります。

その薬効の多さから、ドクダミは「十薬(じゅうやく)」とも呼ばれています。貝原益軒の『大和本草』には、『十種の薬の能ありて十薬となす』との記載があります。

「ドクダミ」という名前もまた、「毒を矯める(矯正する)」というその効能に由来する説があります。

名前の由来になるほど多くの薬効があるのですから、呉村先生がドクダミを過信するのも無理はありません。

ああ、これ? ドクダミ。

擦り傷、切り傷に効く。

ドクダミには外用薬の効能があります。塗り薬として使用する場合は干したり加熱したりせず、生のまま使用されます。

そういうときは、ほれ、ドクダミだ!

煎じて飲め、元気が出るぞ。

外用薬としてだけではなく、煎じてドクダミ茶として飲んだり、五物解毒散、栝楼薤白湯といった漢方としても使用されています。

よし、今日は餃子にするからね。

あれ、皮が足りないな。ドクダミドクダミ……。

以下の本にはドクダミ餃子のレシピが載っていたので、(皮に使っているわけではないですが)この言葉もあながち間違いではなさそうです。

クレソンの研究

私にとって最後の担任の先生は、生物学の呉村先生こと、クレソン先生。

あだ名の理由は呉村をクレソンと読んだのと、実際にクレソンの研究をしていたから。

当時、クレソンはまだ輸入されたばかりの珍しい野菜だった。

彼は学校の先生をしながら、生物学者として外来種や遺伝子の研究をしていた。

クレソンは、ヨーロッパを原産地とするアブラナ科の植物です。小川や湧水地、河原などの水辺に育ちます。

クレソン(Cresson)はフランス語ですが、別名として日本では「オランダガラシ」「ミズガラシ」とも呼ばれます。

日本にクレソンが流入したのは明治3〜4年ごろ、在留外国人用の野菜としてオランダから導入されたのが始まりと言われています。

幕末〜明治期の博物学者である田中芳男の「オランダガラシ解説」によると、明治4年頃に陸軍省のお雇い外国人の家に繁殖しているのを見て人々が「奇草」と呼んだ、明治9年に上野公園内の西洋料理店・精養軒の周辺に生えていたとあり、1900年の時点で東京の各地に繁殖していたと書かれています。

つまり、西洋料理に用いるために持ち込まれたクレソンがその周辺に流出したのが、日本国内での繁殖の由来のようです。

クレソンは繁殖力が強く、在来種の生態を脅かす外来種として、現在は要注意外来生物に指定されています。

外来種や遺伝子の研究していた呉村先生は、当時輸入されたばかりで国内に繁殖し始めていたクレソンを研究対象としていたのでしょう。

「外来種、遺伝子」という研究対象は、上記の記事で述べた作品全体のモチーフにも通じています。

呉村先生がこのような研究を行っていたことが、ヨイチの特殊な体質を理解する存在として父親が相談を持ちかけるきっかけにもなったのではないかと思います。

またクレソンが「オランダガラシ」という別名を持つ、オランダにゆかりのある植物であるという点も、蘭学を学んでいたヨイチの父親との共通点のように感じられます。

植物学者の系譜

呉村先生の年齢は定かではありませんが、その口調などの描写から、1940年に亡くなった時点ではすでに80歳前後であったのではないかと思われます。

もし1940年時点で80歳であったとすると、生まれたのは1860年。つまりヨイチと同じ年齢であることになります。

まったく同じ年に生まれたという確証はありませんが、少なくとも計算上は、本来であればヨイチと同世代の人間であったのではないかと想像しています。

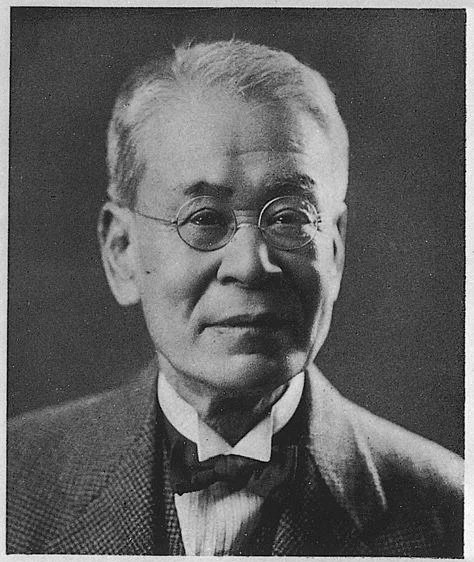

1860年前後に生まれた植物の研究者といえば、ある人物が浮かび上がります。

1862年に生まれた牧野富太郎は、いま植物学者として日本で最も有名と言えるかもしれません。

牧野富太郎は晩年まで、野山を歩いて植物の観察と採集を続けました。その健脚ぶりは驚くべきものであったといいます。

研究室に篭もるのではなく、実際に自然の中に出て実地に基づいた研究を行う姿勢は、山を薬局に変えてしまう呉村先生の姿と重なります。

そして牧野のほかにもう一人、呉村先生と重なる植物学者がいます。

ヨイチと同じ年の1860年生まれである宮部金吾は、札幌農学校を卒業後に1886年にハーバード大学に留学し、帰国後は札幌農学校教授として、現在の北海道大学植物園の初代園長を務めました。

彼もまた、生涯を通して北海道を中心とした各地を旅して、植物の採集を行いました。牧野とも長年親交があったといいます。

個人的に、晩年の呉村先生は宮部金吾のような白髭をたくわえ、牧野富太郎のような笑顔で野山を歩き回っているようなイメージがあります。

呉村先生という存在は、ヨイチが生きた当時のさまざまな植物学者の系譜を持つ、学者でありながら目の前の自然と真摯に向き合う研究者だったのではないかと思います。

ヨイチの2人目の父親である、クレソンこと呉村先生。

呉村先生は1920年、第一回国勢調査の時に15歳のヨイチを引き取ります。

1940年、ヨイチが20歳の時にこの世を去るまでの20年間、呉村先生はヨイチの父親代わりでした。

父親としてヨイチの面倒を見て、同時に先生として彼にさまざまな学問を教えたであろう呉村先生。

それと同時に、彼と同じ時代を生きた人間として、呉村先生はヨイチの友達でもあったのではないかと思います。

[参考文献]

田中芳男「オランダガラシ解説」『東京学士会院雑誌』22(7)、東京学士会院、1900年

宮部金吾博士記念出版刊行会 編『宮部金吾 : 伝記・宮部金吾 (伝記叢書 ; 232)』大空社、1996年

岡田恭子『食べる野草図鑑 : 季節の摘み菜レシピ105』日東書院本社、2013年

森昭彦『見つけて食べて愉しむ季節の薬用植物150種 : 料理レシピ付』秀和システム、2023年

Michikusa『道草を食む : 雑草をおいしく食べる実験室』CCCメディアハウス、2023年

瀬戸口明久「牧野富太郎の山歩き 植物採集の王国」『ユリイカ』55(5)、青土社、2023年、pp.163-173

【うるう日記】2020.2.2 仙台公演2日目

仙台公演、なにより特筆すべきは劇場の前に広がる森でしょう。

日立システムズホール仙台の目の前にある台原森林公園。

劇場から10分もしない場所に広がっているので、開演直前まで森で遊んでいました。

まるで目の前の森からそのなき声が聞こえてくるのような場所でした。

当日券、最前列最上手見切れ席だった(選んだ)。譜面台に被らないから徳澤さんがめちゃくちゃ見える。

とにかくヨイチの表情がよく見えた。ずっと見ていたいと思った。

上から光が射して、ヨイチの横顔が照らされる瞬間の美しさ。

ヨイチが穴から落ちた時、地面に振動が足から伝わってきた。その衝撃がすごかった、重い震動だった。人ひとりの重さ、182センチある男性が落ちた重み。

畑のシーンで泣いた。隣の人も泣いていて嬉しかった。

・最初、足音が聞こえる→木のざわめきが聞こえる→調弦

木:少し遠い、風に揺れたような、あるいは森の奥で誰かが楽器を構えたような音。

・OP、暗転後木の扉が閉じる音がした。

・マジルを助けるとき「上げるぞ」と言った時があった。

・「あんたがたは どこさ」はやし立てる時は「あなたがた」だった

・横移動のチェロのタイミングが凄い。

・たりなくなりたがり(右)たりなくなくなりたがり(左) たりがり(右) いまそがり、のように手を胸に手を当てる。

・「コヨミさーん!」の後のチェロ のぼる→戻る ヨイチの動きに合わせている。

・ふくろうおばけ「どうだー!」がマジルをうかがいつつという感じ すぐに変な動きに入らないで見せている→「こんなに滑ることある?」

・楽譜もらった時は片手でつまんで「どしたのこれ?」と普通のトーンで言っている。「うさぎの捕まえ方が…」後からそれが「贈り物」になる。

・「それは…すごいな」少しニュアンスが違った。

多足で登って、足で後ろにジャンプして退場→声を上げて笑う(ヨイチが笑っている感じ)マカ「はっはっは」退場

・グランダールボ「そうだよな」

・回想後、クラスメイトに拍手していた。

・「マジル!出てきていいぞ、出てきていいけどゆっくりでいいぞ」

・最後の担任は~クレソン先生! 子供にフェードするような声色。

・父役、幕のすき間から一瞬見えた。ちゃんと髪が白い。

・「3人目の父親なんだ」の笑顔に狂気のようなものを感じてしまった。

・抱き締められた時、一瞬マジルを見て、あっという表情。その涙に気が付いたような

・「まだわからないのか!」やはり怖さが強くなったような圧

・「ラジオつけてみるよ!」アルブーストの「うん!」かわいすぎ

・最初の調弦(D=A)、マイクが入っていない、目の前で直接響いてきた。

・年齢を10、指折り数える。

・まちぼうけ、よく響く歌い方。マジル立った瞬間に息を切らせ、口が少し空いた驚きの表情になっている。

カーテンコール

「ここの前すごいですね。本当にうるうの森みたいで、フクロウがいてもおかしくないくらい。会えるといいね」

2回目に手をつないでお辞儀、うしろの扉にそれぞれ上下で去る。ゲッツの動き。徳澤さんも真似して去る。

次の更新は新潟公演の4年後、2月4日です。