2024年3月に観た映画

3月に映画館で観た映画の記録。

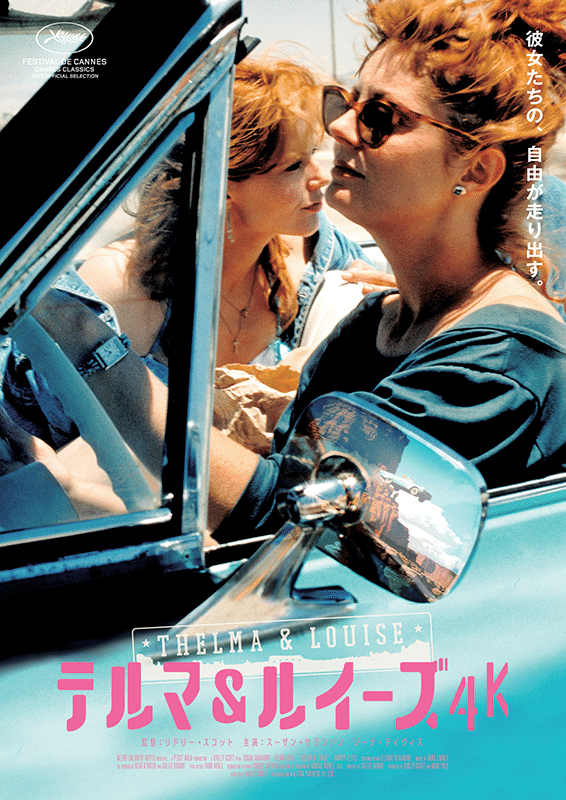

テルマ&ルイーズ 4K

1991年

129分

平凡な主婦のテルマとウェイトレスのルイーズは週末のドライブ旅行に出発。

その途中、立ち寄った店の駐車場で テルマが男に襲われそうになり、助けに入ったルイーズが護身用の拳銃で男を射殺してしまう。

さらに次から次へとトラブルが重なり、 警察に指名手配された2人は車でメキシコを目指し逃避行を続け……。

学生の頃だったか、初めて今作を観たときはラストに衝撃を受け「なんでこんな悲しい話作ったんだろ」と思っていたが、これは女性版のアメリカン・ニューシネマがやりたかったんだなと今なら腑に落ちる。

○○&○○って人名タイトルとか言わずもがなの終わり方とか、凄くニューシネマ。

開始早々、アメリカの広大な大地の映像とともに流れるのはハンス・ジマーが手掛ける西部劇風の音楽。

どこか「男の物語」とされてきたニューシネマ、西部劇を女性二人の物語として今作は描こうとしたのではないだろうか。

男性であるリドリー・スコットがこの作品を、しかも90年代に発表したことの意義は計り知れない。

決して記号的ではない、多面性を見せるテルマとルイーズのキャラクター。

今作が画期的なことのひとつに、性暴力を受け結果的に破滅への道を進むことになったキャラクターが、同じ作品内で性に積極的になりセックスを楽しむところが描かれるところだろう。

いまだに性暴力の被害者が少しでも笑顔を見せたり肌見せをしていると「おかしい」「訴えは嘘なのでは」と言う人がいる中、単に被害者化しないキャラクター造形が強く印象に残る。

男=加害者ではなく男性キャラクターの描き方も多層的で、ハーヴェイ・カイテル演じる刑事の存在の大きさ。

ブラピはあれでもまだ劇中に出てくる最低男ランキングではそこまで上位でないのが笑える。

現代なら、彼女たちはもっと遠くまで走り続けられるだろうか。

何よりもう、あのような事件が起きる世界にはなってほしくない。

序盤ではメイクとお洒落ばっちりの二人がだんだんすっぴんに近くなり、服装もシンプルになっていく。

これについて「取り繕っていた女性がどんどんありのままの姿になっていく」みたいな評も可能だが、メイクや着飾ること=素じゃないというのはちょっと前時代的だろう(メイクが旦那に強要されてたとかならともかく)。

リドリーがどこまで意識してこの演出をしたかは分からないが、もし今テルマ&ルイーズが作られたら、きっと二人はラストまでずっとお洒落でメイクばっちりなんじゃないかな。

私ときどきレッサーパンダ

2022年

100分

いつも“マジメで頑張り屋”のメイは、ある出来事をきっかけに本当の自分を見失い、感情をコントロールできなくなってしまう。悩み込んだまま眠りについたメイが翌朝に目を覚ますと…なんと、レッサーパンダになってしまった!一体どうすれば、メイは元の人間の姿に戻ることができるのか?この突然の変身にはメイも知らない驚きの<秘密>が隠されていた…。そして、様々な人との関係を通してメイが見つけた、本当の自分とは――?

こんなに大スペクタクルで「推しのコンサートに行かせてください」というファンの切なる願いを描く映画もなかなか画期的。

思春期女子の、気になる男の子や推しへの熱意がこれでもかとリアルに描かれており、大人になった今見たら可愛いなあと思うけどリアルタイムだと結構悶絶ものかも?

ままならない親子関係。

しかし、それは「じゃあサヨナラ」でばっさり切れるものでもない(彼女たちが移民であることも大きいだろう)。

血縁関係があっても、私とあなたは違う人間。

分かり合えないことは当然ある。

でも、助け合うことはできる。

言うまでもなく、どんな時も味方でいてくれる、駄目だと思うことは駄目だと言ってくれる友達の存在は何物にも代えられない。

「私の推しを好きな人に悪い人はいない」理論で、えっあんたもファンなの?じゃあ私たち友達じゃん!のノリも良い。

『君たちはどう生きるか』にも通じるかもしれないが、今の自分と同じ年くらいの親に出会い、彼/彼女を救う(それがいつか自分自身を救うことになる)という展開には弱い。

親もまた、超人ではなくひとりの人間であることを知るとき。

目の前でわりと意味わからないことが起きてるのにしっかり歌ってくれる、妙に物分かりのいいアイドルグループ4★TOWNがツボ。やっぱりワールドツアーをやるレベルのアイドルグループは肝が据わっている。

「レッサーパンダになってしまう」現象は、きっとさまざまなメタファーとしてとらえることができるだろう。単純に月経とは言い切れない。

興奮状態による身体の変化、それを抑えるために必死に気持ちを落ち着かせる移民女性のキャラクターは、『マイ・エレメント』でも描かれていた。

関係ないが、自分はここ数か月ちょっとした気持ちの負荷(図書館で本がそこにあるはずの棚にないとか)でも全身に一気に蕁麻疹が出るようになり、メイと比べるとかなり小さいがあまり他人事とは思えず観ていた(今は薬で抑えている)。

ビニールハウス

2022年

100分

ビニールハウスに暮らすムンジョンの夢は、少年院にいる息子と再び一緒に暮らすこと。引っ越し資金を稼ぐために盲目の老人テガンと、その妻で重い認知症を患うファオクの訪問介護士として働いている。そんなある日、風呂場で突然暴れ出したファオクが、ムンジョンと揉み合いになり……。

ビニールハウス、そして韓国映画といえば個人的に大好きなイ・チャンドン監督の『バーニング 劇場版』を思い出す。

あの映画全体に漂う不気味なノワール感は、今作にも通じるところがあるかもしれない。

ビニールハウス住居とは

『パラサイト 半地下の家族』(19)でも注目を浴びた韓国の住居貧困。元々は作物栽培のための農業施設であるビニールハウスもまた、不動産価格の高騰や経済の低迷により、正規の住宅を失った低所得者層、移民労働者が転がり込むなど、半地下や屋上部屋よりもさらに「最底辺」住居として社会問題となっている。

やったことすべてが裏目に出る、どんどん坂道を転がり落ちていく主人公。

今作の場合、序盤は幸せだったのに…というよりも、最初に画面に映る主人公がついやってしまう癖といい、どことなく最初から漂う負の雰囲気。

映画などエンターテインメントの醍醐味は、自分が実際に生きていたら絶対に遭遇したくないことを体験できること。

追い込まれていく主人公には申し訳ないものの、劇中での「うわー最悪!」という展開は観客にとって「うわー最高!」でもある。

いわゆる「後味悪い系」が話題になったり流行るのは、決してそれを好きな人がみんな非人道的だったりこういうことが実際に起こったらいいなと思っているわけではないのだろう。

主人公の画策が上手くいく=あの知的で優しいおじいさんが、自らの「崩壊」が進んだことを悟ってしまう、そして終盤のあの展開に繋がる…というのはやはりつらい。

おじいさんがアプリ?で読んでいる本の内容も怖い。あの本は実在するものなのだろうか。

すべての負のパズルが見事に完成してしまった。

そして、真の地獄はこの映画の後に訪れるのだろう。

やはりこういう時の韓国映画のパワーは凄い。

そして、これは国を問わずもしかしたら誰の身にも起こりうることかもしれないのだ。

是非、次は「ビニールハウスはまだマシ」のコピーで、韓国映画悲惨大喜利を続けてほしい。

聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア

2017年

121分

心臓外科医スティーブンは、美しい妻と健康な二人の子供に恵まれ郊外の豪邸に暮らしていた。スティーブンには、もう一人、時どき会っている少年マーティンがいた。マーティンの父はすでに亡くなっており、スティーブンは彼に腕時計をプレゼントしたりと何かと気にかけてやっていた。しかし、マーティンを家に招き入れ家族に紹介したときから、奇妙なことが起こり始める。子供たちは突然歩けなくなり、這って移動するようになる。家族に一体何が起こったのか?そしてスティーブンはついに容赦ない究極の選択を迫られる……。

なぜか少女がエリー・ゴールディングの『Burn』を静かに歌っている声(劇中でも歌うシーンがある)に合わせて不穏な映像が流れる不気味な予告が当時結構話題になっており、「絶対ろくなことにならない映画だ」と一旦予告を見なかったことにしていたら本当に公開時期を過ぎてしまった作品。

『哀れなるものたち』ヒット記念でのリバイバル上映で観ることができた。

ヨルゴス・ランティモス作品はまず予告での音楽使いがいつも素晴らしい。

とある一家にひとりの男が訪れる。

それにより幸せだった家庭(だいたいが上流階級)が徐々に崩壊していく…という作品は過去にも多くある。

一番最初に思いつくのはやはり『テオレマ』だし、これは一種の復讐なのか…?という点では『淵に立つ』っぽくもある。

ロベール・ブレッソン、黒沢清…「っぽいなあ」と感じる監督がいろいろ思い浮かぶのだが、やはりこれは圧倒的にヨルゴスの映画だ!となるのは、その印象的なカメラワークだろう。

近年の特徴である魚眼レンズ感はないものの、固定したまま(おもに人物を)ゆっくりズーム/ズームアウトしたり、物凄く上から人物が動いているのを撮ったり、廊下を歩く人物を正面からシンメトリーに捉えたり、その豊かな表現の数々は画面で起きていることの不穏さを加速させる。

悲惨なのにどこか笑ってしまうブラックユーモアも、彼の作品の好きなところだ。

罪と罰。しかしその罰は自分自身ではなく、家族が背負うことになる。

死にたくない家族(それはそうだ)がひとりずつ様々な方法でスティーブンに媚びるシーンの生々しさと痛々しさ。

四肢の麻痺、食べることをやめる、目から出血、死亡と段階を経ていく「呪い」が恐ろしい。

不気味な少年マーティンを演じたバリー・コーガンが素晴らしい。

2017年の作品なので、今より顔が幼いところがより怖さを増している気がする。

あのスパゲッティを食べるシーンは忘れ難い。

『哀れなるものたち』が1月に公開されたばかりのヨルゴスだが、年内に新作『憐れみの3章』の公開がすでに決定しており、2024年に2本も彼の新作が観られることはファンとしてもとても嬉しい。

さらに、『憐れみの3章』は、『女王陛下のお気に入り』『哀れなるものたち』という近作でヨルゴスが組んでいた脚本家のトニー・マクナマラではなく、今作『聖なる鹿殺し』の脚本を手掛けたエフティミス・フィリップと久しぶりのタッグになるという。…ということは、「この感じ」がまた帰ってくるのかもしれない。

劇場版 名探偵ホームズ

1984年

93分

『青い紅玉の巻』

ロンドン上空に、奇声をあげて飛び回る真っ赤な怪鳥が現れた。市民が騒然とするなか、モロアッチは宝石店から“青い紅玉”を盗み出すことに成功するが、ポケットに入れた“青い紅玉”をうっかり子供にすられてしまう。

『海底の財宝の巻』

ロンドン中に「冒険家ライサンダー大佐、海底でナポレオンの財宝を発見」というニュースが駆け巡っていた頃、ホームズとワトソンは軍の司令官に招集されていた。極秘製造中の潜航艇を盗まれたというのだ。ホームズが犯人のモロアッチ教授のアジトを教えると、憤慨した司令官は軍艦で出撃を試みる。

『ミセス・ハドソン人質事件の巻』/『ドーバー海峡の大空中戦!の巻』

ホームズのせいで失敗続きのモリアーティは腹いせにハドソン夫人を誘拐。彼女の解放条件は、ホームズが美術館から名画を盗み出すこと。その真の目的は、窃盗によってホームズが逮捕されることだった。

コナン・ドイルの小説を翻案したアニメ作品で、犬の姿をした名探偵・ホームズが助手のワトソンとともに、さまざまな難事件を解決していく姿が描かれる。

ホームズもワトソンもモリアーティ教授もレストレード警部も、みんな犬。

オリジナルと違い、殺人(殺犬?)事件は起こらず、犯罪の内容はだいたいが窃盗だったり誘拐だったり。

猫は動物として普通にその辺をうろうろしているというバランスも面白い。

ミステリーというよりも、宮崎駿作品ならではの冒険活劇としてとにかく楽しい。

とくに乗り物描写など、豊かな映像表現に満ちあふれている。

同日に映画館で『君たちはどう生きるか』の英語吹替版を鑑賞したので、80年代と最新の宮崎駿の作風を観て比べることができたのも良い機会だったと思う。

原作では知的で冷酷、自らの手を汚すことなく人々の命を奪う者として描かれているモリアーティだが、今作の彼はどこか憎めない。

毎回手下とともに自らが出向いてホームズと対決を試みる。

昔ながらのアニメ悪役定番の、主人公を毎話狙うものの毎話やられてしまう、でも絶対に諦めない精神とめげないガッツがある。

ハドソン夫人の親切さ、気高さに惚れ込んでしまうピュアさ(しかし最後にはそのハドソン夫人から銃を向けられてしまうという虚しさ)。

親切でおっとりしていて料理ができて掃除が得意。

でも実はプロのレーサー並みに車も飛行機も操縦できるし銃だって撃てる。

そんなハドソン夫人は、明らかに宮崎駿が思い描く素敵な女性像なのだろう。

彼女の存在はこのシリーズにおいてとても大きい。

宮崎駿のほか、脚本が『この世界の片隅に』の片渕須直、作画監督・キャラクターデザインが『耳をすませば』の近藤喜文、美術監督として『天空の城ラピュタ』『もののけ姫』等の山本二三らが参加しており、この豪華メンバーが本気で作ったTVアニメというだけでもなんと贅沢な作品なのか。