2023年10月に観た映画

※全体的にネタバレ注意

不安は魂を食いつくす

1974年

93分

ある雨の夜、未亡人の掃除婦エミは近所の酒場で年下の移民労働者の男、アリに出会う。愛し合い、あっという間に結婚を決める彼らだったが、エミの子供たちや仕事仲間からは冷ややかな視線を向けられる。年齢や文化、肌の色、何もかもが異なる二人の愛の行方は。

37年という短い生涯ながら、計40本以上の作品を残したドイツの映画監督ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー。

新作『PERFECT DAYS』の公開が控えるヴィム・ヴェンダースやヴェルナー・ヘルツォークらと並び<ニュー・ジャーマン・シネマ>の代表格と称される彼の作品を映画館で観る機会ができたのは嬉しい。

ロマンチックな話だが、2人の前にはいくつもの壁が立ちはだかる。

近所の目、家族の無理解…ただ、この作品は彼女たちをただ「可哀想な人」として描いているわけではない。

苦しい物語の中でも、ユーモアや人間らしさを忘れることは決してない。

アリの祖国を思う気持ちを尊重せず「早くドイツに慣れなさい」と言ってしまうエミ(悪意はないのだけれど)。

外国人であるアリを連れてヒトラーお気に入りのレストランに連れて行ったり(悪意はないのだけれど)。

孤独感から、つい他の女性を訪れてしまうアリ。

すれ違いを経て、再びあの場所で会い、踊り、気持ちを交わす2人。

しかし、今度こそ真に気持ちが通い合った、かもしれない、という時にはすでにもう。

時は待ってくれないのだ。

今作でアリを演じているエル・ヘディ・ベン・サレムは当時ファスビンダーと恋仲にあったが、本作の公開直前に傷害事件を起こし服役、後に獄中で死亡している。

マリア・ブラウンの結婚

1980年

93分

第二次世界大戦の真っ只中、マリアは恋人のヘルマンと結婚式を挙げるが、ヘルマンはすぐに戦線に戻り行方不明になってしまう。新たなパートナーとともに戦後の混乱を乗り越えていこうとするマリアだったが……。

映画が始まり最初に映るのはアドルフ・ヒトラーの肖像。

そして大爆発。

そこからの役人を半ば押さえつけての強制入籍という怒涛の展開。

赤い文字が画面いっぱいに広がるオープニングクレジットもかっこいい。

しかし、やっとの思いで結婚した夫はすぐ戦地へ向かうことになり…

夫が不在となった今、マリアは自身のあらゆる魅力も駆使しながら戦後の困窮を生き抜こうとする。

彼女は"自立した女性"であると同時に、誰とどんな関係を結ぼうと心はいつも夫とともにあるのだ。

とにかく凡庸なカットがひとつもなく、あらゆる画作りに夢中になる。

そしてラスト近くにはただごとではない緊張感が漂い始める。

夫婦の会話、ずっと流れているW杯のドイツ対ハンガリー戦の実況音声、そしてもうひとつ…

マリアの家で同時に起こる3つのことを観客は気にすることになる。

1回目にマリアが煙草を吸う時しっかり栓を回すシーンもあるので、2回目の時はわざわざ息を吹きかけて火を消したことからも「えっわざと!?」とも思えてしまうような撮り方である。

爆発で始まり爆発で終わる物語。

最初に映ったのはヒトラーだったが、最後に映るのは…

個人的な話と社会的な話。

それは決して遠いもの、縁がないものではないはず。

月

2023年

144分

深い森の奥にある重度障害者施設。ここで新しく働くことになった堂島洋子は“書けなくなった”元・有名作家だ。彼女を「師匠」と呼ぶ夫の昌平と、ふたりで慎ましい暮らしを営んでいる。洋子は他の職員による入所者への心ない扱いや暴力を目の当たりにするが、それを訴えても聞き入れてはもらえない。そんな世の理不尽に誰よりも憤っているのは、さとくんだった。彼の中で増幅する正義感や使命感が、やがて怒りを伴う形で徐々に頭をもたげていく――。

題材になった事件については当時ニュースで見たり記事を読んだが、おそらく自分自身にいろいろなことを問いかけるきっかけになってしまった事件だと思う。

確かに世の中は綺麗事で済ますことはできない。

人間は欺瞞だらけだ。

それでも、少なくともこの世に生まれてきた人間の命について、何の関係もない他者が「この人は生きていて良い人、この人は生きている価値がない人」と仕分けをする権利はないはず。

「この人は自分と違う、この人は自分と同じ(仲間)」という安易な組み分けも危うい。

「この人は自分と違う」そう思う気持ち、人を人だと思わない意識は、人類史上のあらゆる差別、そこからの虐殺行為に繋がっている。

実際の事件を知っているだけに、さとくんが身体を鍛え始めたり(別に筋トレすることは悪じゃない)、刺青が入っているのが映ったり、当日になると髪が染まっているという描写がまるでカウントダウンのようで、「もうやめてくれ!」という気持ちになる。

さらに本作ではさとくんの恋人の設定が、観客をより言葉にし難い複雑な気持ちにさせる。

制作陣もキャストもきっと大きな思いを持ってこの作品に挑んだのだろう。

こういう表現は危ういのでは?と思う箇所もあり、いろんな議論がされるべき作品だと思うので、まずは多くの人に届いて欲しい。

「あなたが好き」と互いに伝え合い、掌を重ねる2人。

「ともに幸せな未来を送りたい」と抱き合う2人。

観た者を決して無傷では帰さない作品。

でも、目をそらさずに観て良かったのだろう。観るべきだった。

実際に起きた事件を題材に第三者が作品をつくることの是非について自問する映画にもなっているように感じた。

「答えを出さない」という誠実さもある。

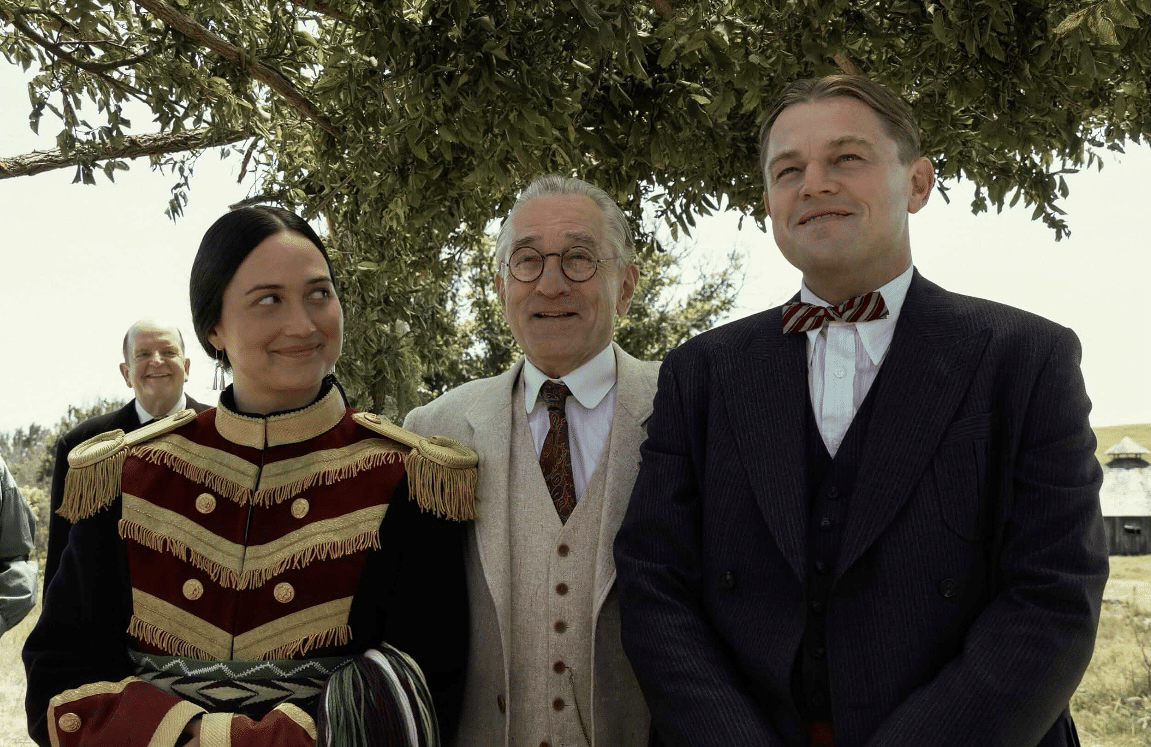

キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン

2023年

206分

20世紀初頭のアメリカ。先住民のオセージ族は石油を発見し、莫大な富を手に入れる。列車で彼らの土地にやってきた白人たちは、富を奪おうとオセージ族を巧妙に操り、殺人に手を染める。オセージ族のリリーと愛を育んでいたアーネストの家に捜査官が訪れ…

マーティン・スコセッシの新作、そして新旧相棒とも言えるロバート・デ・ニーロとレオナルド・ディカプリオが満を持して共演。

206分紡がれるその物語は、まぎれもなくアメリカで実際に起きた出来事。

原作『花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』がまずめちゃくちゃ面白い。いっても100年前の出来事なので、事件当事者たちの資料しゃ写真が残っており本の中でアーネスト、ヘイル、モリーら本人の顔も見ることができる。実物を見ると、ヘイルがデニーロほど怖い雰囲気がない気の良さそうな叔父貴なのが余計に怖いのだが。

原作を読んだ時に感じた、「なんか普通に書いてあるけどどんどん人が死んでるんですが…」という恐怖感もそのまま再現。

殺害シーンもカメラが寄らずに引きの画で撮られていることも多く、それが残酷な、乾いた印象を与える。

原作のほうがよりミステリー仕立てになっているが、映画では正直出てきた瞬間に、というより本編見る前から「絶対こいつ(ら)じゃん」と分かるようになっていて観客はワンハリのディカプリオ指差しミーム状態。

本作が重要視しているのは犯人当てや謎解きではなく、「加害者」を描くこと。

それも、加害者側にも実は事情があって…よいう描き方ではなく、犯罪の行き当たりばったりのグダグダ感、でも背筋が凍るような恐ろしい思考回路、その卑劣さが描かれている。

統計上「俺のことはキングと呼べ」と言ってくるような男からはなるべく早く離れるのが身のためだが、そう簡単にはいかない。

どうにもならない逆らえない相手が近くにいる逃げ場のなさ、その人間らしさをディカプリオが圧倒的な演技力で魅せる。

主演か助演かこの場合どっちになるのか分からないが、モリーを演じたリリー・グラッドストーンも素晴らしく、今年の女優賞は彼女に!と早くも思ってしまうほど。

まるで最初から全てを見透かしていたような視線、それでも心のどこかでは「違うはず」と、旦那を信じたいと思う微かな希望が悲しい。

現在のオセージ族に会い話を聞き、事件を解決したFBI=白人を決してヒーローのように描かない。加害者側の物語にする。

それでも、当時のオセージ族の人々から事件のことを聞くことはもうできない。

あくまでこれはマイノリティの白人が後から作ったものである、ということを自己批評するエンディング(そして最後に語るのは…)も含めて圧倒的な力を持った作品であり、マーティン・スコセッシ80歳、渾身の一作だ。

スコセッシといえば、近年は『ゴッドファーザー』等のフランシス・フォード・コッポラと並んでMCUなどアメコミ作品を「あれは映画じゃないよ(意訳)」なんて言って炎上しているが、「じゃああなたが言う"映画"って何なんですか?」と仮に言われたとき「これです」と言ってこんな凄い新作を出されたら正直ぐうの音も出ないし、「はい、私もこれが映画だと思います…」となってしまうだろうな、なんてアメコミ映画も好きで観る民としては思う。ここでしょぼい作品をつくってたらそれこそ「老害」と叩かれておしまいだ。

スコセッシとかコッポラが「アメコミ映画こそが映画だ。我々の負けだ。」なんて言い出したらそっちの方がきついし、とがっていて欲しい人というのは世の中いるもんだ。