2024年4月に観た映画

2024年の4月に映画館で観た映画。多少ネタバレあり。

『劇場版名探偵コナン 100万ドルの五稜星』は単体の別記事で書きました。

オッペンハイマー

2023年

180分

第二次世界大戦下、アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクト「マンハッタン計画」。

これに参加した J・ロバート・オッペンハイマーは優秀な科学者たちを率いて世界で初となる原子爆弾の開発に成功する。

しかし原爆が実戦で投下されると、その惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになる。

冷戦、赤狩り―激動の時代の波に、オッペンハイマーはのまれてゆくのだった―。

世界の運命を握ったオッペンハイマーの栄光と没落、その生涯とは。

今を生きる私たちに、物語は問いかける。

まず、紆余曲折あったものの無事に日本での劇場公開が決まって良かった。

クリストファー・ノーランの新作という超大物で、最初にビターズ・エンドの配給ロゴが流れるという不思議な感じ。

あとキリアン・マーフィーがこの役を演じてくれてよかった。

特に初見は、彼の顔と佇まいで今がどの時代のシーンなのかを察する必要があるところもあった気がするが、彼の演じ分けと気迫のようなものが作品の大きな吸引力になっていたと思う。

名優たちのアンサンブルとして、サスペンスとしても興味深い物語。

広島・長崎の映像や写真のひとつもない、というのは指摘するべきところかもしれないが、むしろまったく触れられない、描かれない恐怖がある。

今作は歴史ドラマというよりはロバート・オッペンハイマー個人の内面に迫る物語なので、今作で描かれないこと=彼が知らなかったことと捉えられる。

彼が恐れていた日本への原爆投下、それを決定的に知ったのは電話一本だけ。しかもほぼ事後報告のようなものだ。

あれだけ知識があり開発した張本人が、原爆の被害を実際の規模よりかなり小さく見積もっていた。

ちなみに、今作ではオッペンハイマーの内面描写でないシーン、彼自身が不在等で介入していないシーンでは画面がモノクロになる。

観る前は、原爆が恐ろしいものとはいえ、トリニティ実験や日本への投下をホラー的に煽る表現をされていたらちょっと嫌だなという心配もあった(「ほぼホラー映画だった」という感想が出るような)。

原爆投下は歴史上の「事実」なので。

今作ではそこは写実的・即物的に描かれていて安心した。だからこそ、実験が成功した後、日本に投下した後の聴衆たちとのシーンが活きる。

今作を観て、唯一の被爆国であることでむしろ日本が世界で一番原爆や核というものを「過去のもの」としてしまっているのではという考えも浮かんだ。

これは歴史上の出来事だけではない。

ラストに挟まれた核の映像はおそらく現代のもの。

あの日、日本で起きたことを伝え、二度と繰り返さぬよう未来につなげることこそ私たち日本人がやるべきことだろう。

参考図書:ロバート・オッペンハイマー ――愚者としての科学者 (ちくま学芸文庫)

パスト ライブス/再会

2023年

106分

ソウルに暮らす12歳の少女ノラと少年ヘソン。ふたりはお互いに恋心を抱いていたが、ノラの海外移住により離れ離れになってしまう。12年後24歳になり、ニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいたふたりは、オンラインで再会を果たし、お互いを想いながらもすれ違ってしまう。そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサーと結婚していた。ヘソンはそのことを知りながらも、ノラに会うためにニューヨークを訪れる。24年ぶりにやっとめぐり逢えたふたりの再会の7日間。ふたりが選ぶ、運命とはーー。

イニョン=「縁」

これはとてもアジア的な物語に思えるが、今作が高く評価され、アカデミー賞でもノミネートされていることの大きさを感じる。

下手すると「はっきりしなくて嫌な女」に捉えられかねないノラという女性。

でも、グレタ・リーが実在感と情感たっぷりにノラというキャラクターを演じることで彼女にも、この物語に出てくる誰にも観客は思い入れることができる。

芯のある"強い女性"に見えるが、彼女だって揺らぎ、悩んでいる。

ニューヨーク観光映画としても面白い。

もちろん物騒な部分、怖い部分は映されていないだけだと思うが、今作のニューヨークはとても素敵。

ヘソンが雨のニューヨークに到着してからの一連のモンタージュはまるでソウル・ライターの写真のよう。

音楽も相まってとても好きなシーン。

もうひとり、重要な登場人物であるジョン・マガロ演じるアーサー。

彼は、愛する人の幸せのため身を引く優しすぎる人になってもおかしくなかった。

しかし、今作では愛する人のひとつの恋の終わりを知り、その悲しみを受け入れる人になっているのが凄く良い。

自分の大切な人の恋慕について耳をふさいだり目を閉じて無いことにしない。それこそがきっと愛情なのだ。

ノラがヘソンもアーサーも見ていないところで人知れず、じゃなくアーサーの腕の中で泣くことができたのは本当に素敵なことだろう。

あたたかい灯がともる家へ、階段を上がっていくふたり。

それがきっとこれからのノラの、アーサーの、ふたりの未来を示しているのだろう。

例えばかつて好きだった人と再会した時、もちろん恋愛感情はもう無くても、その人がやっぱり今でも素敵な人だったら自分自身の過去や思い出もより輝く。

ノラとヘソンは人として魅力的だが、久々に再会したかつて思いを寄せた人がネトウヨとか反ワク陰謀論者になっていたら…とか、シンプルに見た目が全然タイプじゃなくなっていたら…とか、余計なことをいろいろ考えると面白い作品でもある(それはもうイニョンを無かったことにするしかないのだが)。

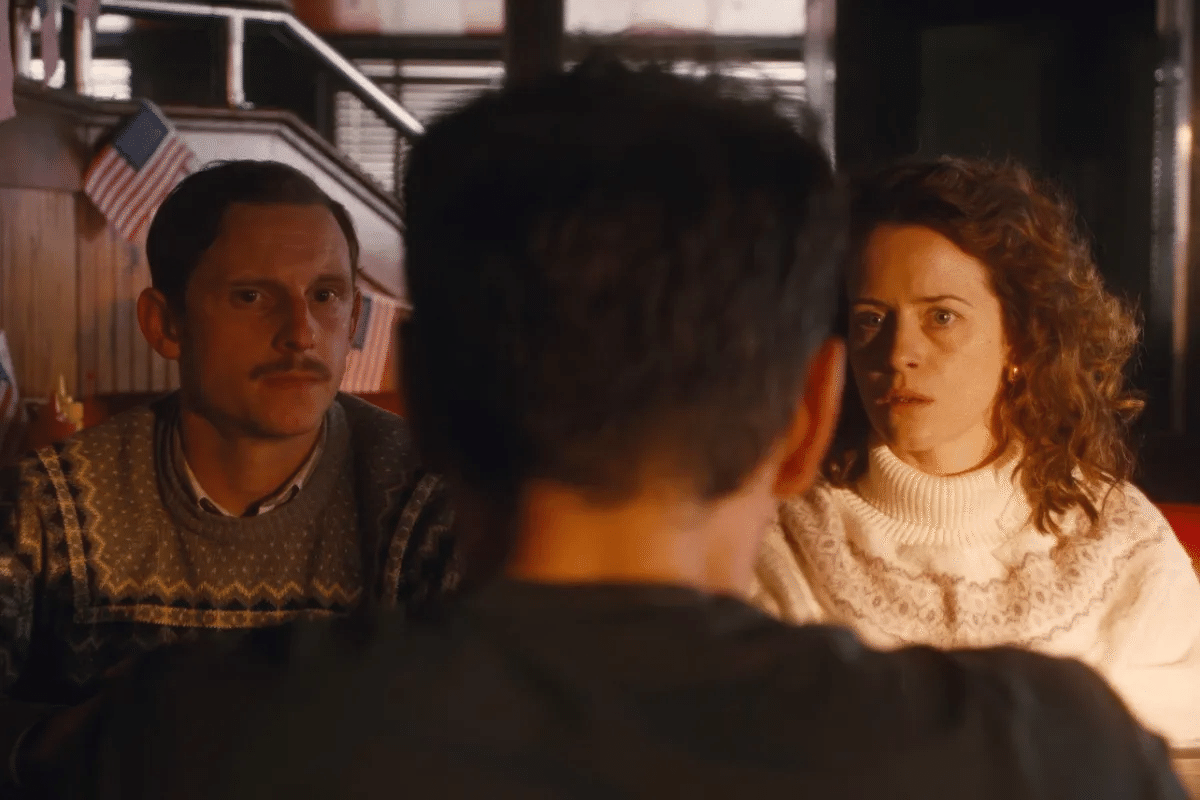

異人たち

2023年

105分

夜になると人の気配が遠のく、ロンドンのタワーマンションに一人暮らす脚本家アダムは、偶然同じマンションの謎めいた住人、ハリーの訪問で、ありふれた日常に変化が訪れる。ハリーとの関係が深まるにつれて、アダムは遠い子供の頃の世界に引き戻され、30年前に死別した両親が、そのままの姿で目の前に現れる。想像もしなかった再会に固く閉ざしていた心が解きほぐされていくのを感じるのだったが、その先には思いもしない世界が広がっていた…。

山田太一による原作小説『異人たちとの夏』はこの機会に初めて読んだ。

最近、山田太一が亡くなったこともあり彼の本を読んだり脚本を手掛けたドラマを観ている(今はU-NEXTで『岸辺のアルバム』を6話まで観たところだが、めちゃくちゃ面白い)。

NHKのインタビュー記事を読んで、山田太一自身がこの映画を生前観ることができていたことに驚いた。内容も充実した良い記事。

原作小説はそのタイトル通り夏が舞台で、湿度の高い日本の夏の空気感を味わうことができる作品。

この物語の心霊的な側面、お盆シーズンということもあり、やはり日本が舞台でこの話をやるなら夏だろう。

一方、今作はクリスマスのシーンが出てくるなど季節は冬で、舞台はイギリス・ロンドン。

『異人たちとの夏』がどちらかと言えば両親との物語が大きく占めていたところ、イギリス映画版はロマンチックで時に恐ろしい恋愛もの要素が強くなっている印象。

中年の孤独、というテーマに加えクィアの孤独、両親へのカミングアウト、それと同時に、自分の理解者が現れたときの喜びも描かれている。

観終わってみれば、この物語に果たして生者はいたのか、ひょっとしてこれはすべて死者たちの物語だったのではないか、と思いを巡らせてしまう。

ラストも、ハリーを送り出してあげたという解釈も、二人が一緒に星になれたという解釈もできるだろう。

原作を読んだ時にも思ったことだが、あんなにわりと大きなアパートに住民が二人だけなんてことある?とか。

35mmフィルムで撮影されたアパートの窓から差し込む光、インテリア、衣装も美しくて印象的。

「異人」という言葉の意味をより考えた良質リメイク作品。

序盤、アパートで火災報知器が鳴り主人公が「やれやれまたか…」という雰囲気で外に出るシーンが出てくるが、自分がイギリスにいた時もしょっちゅう経験したので、もしかして「ちょっとのことで集合住宅の火災報知器が鳴る(または誤作動する)」というのはイギリスあるあるなのか。

アイアンクロー

2023年

130分

1980年初頭、プロレス界に歴史を刻んだ“鉄の爪”フォン・エリック家。父フリッツは元AWA世界ヘビー級王者。そんな父親に育てられた息子の次男ケビン、三男デビッド、四男ケリー、五男マイクら兄弟は、父の教えに従いレスラーとしてデビュー、“プロレス界の頂点”を目指す。しかし、デビッドが日本でのプロレスツアー中に急死する。さらにフォン・エリック家はここから悲劇に見舞われる。すでに幼い頃に長男ジャックJr.を亡くしており、いつしか「呪われた一家」と呼ばれるようになったその真実と、ケビンの数奇な運命とは―。

プロレスは全く詳しくないので特に調べず観に行ったら、こんな話なのかと驚いた。

三男デビッドが日本で急死したことがまるでトリガーになってしまったかのように、エリック家のレスラー兄弟たちに数々の悲劇が訪れる。

そしてエンドロールで哀悼を捧げる人数がひとり多いことに気付き、後で調べるとこの作品以上に事実はもっと残酷だったということを知り絶句。

肉体を駆使するスポーツがテーマの作品であるのと裏腹に、男が悲しみと弱さに向き合うことについての悲惨な物語であること。実話がベースの作品という点では、レスリング五輪金メダリストが射殺された事件を映画化した名作『フォックスキャッチャー』も思い出した。

苦しい時、つらい時にその感情を表に出すことを良しとされなかった男たち。

精神的な優しさよりも、肉体的な強さだけを求められた男たち。

「自分たちで解決しなさい」と言われ、他者や外部に助けを求めるということができなくなった男たち。

そんな彼らが辿った道は、必然というにはあまりにも酷だが、いつか何らかの形でこの崩壊は訪れたのだろう。

とにかく暗くつらい話だが、役者たちの肉体的、精神的演技の説得力が物語の吸引力となっている。

鑑賞にあたってプロレスの専門知識は必要ないし、これはあらゆる家庭で起こるであろう普遍的な物語だ。

プロレスについて知っていれば、あの役者そっくりだなとか、そうそうこんなことがあったんだよなとか、より楽しめる部分もあるんだろう。

終盤、「あっ、足がある!歩ける!」からの、兄弟たちが再会&若くして亡くなった小さな兄に初めて会うシーンは涙が(ケビンが「こうなっていたらいいな」と想像しているのだろうか)。

ラストのあの俯瞰視点は、いなくなってしまった「彼ら」が見守っている、という意味なのかなとも思ったり。

エリック家のお家芸、アイアンクロー。

その手が押さえつけていたもの。

ラストには伝記映画恒例の本人写真が出てくるのだが、その中の一枚で小さな子供がとんでもない位置にいる集合写真が面白すぎて、本編のつらさとは別の意味で絶句した。