「貨幣」概念に問題あり?という話(番外編)-不毛な論争のメカニズム

「新しいMMT裏入門」番外編です。

(序論、第一回、第二回、第三回)

同時に「マルクス経済学批判(資本論)の検討 - MMTを媒介に」の第七回も兼ねましょう。

まあ、よかったらとにかく話を聞いてみてください。

ちょっとは意味があることが書けそうな気がします。

早速ですが、最近のワタクシが世に訴えたいのは次のようなことなんです。

「力」概念を参考にして「マネー」を捉えなおす

マネーの貸し借りは、傘や消しゴムなどの貸し借りと似ているところもあるけれど、大きな違いがあります。

つまり、マネーは見たり触れたりできるもののことではないのです。

これが言いたいことなのです。

しかし

多くの人はそんなことには関心がありません。だから一介のMMTウオッチャー第一人者ごときのワタクシが叫んだところで話を聞いてくれません。

同じように、18世紀初頭の物理学者たちは、誰かが「『力』は物質に内在するものではない」と叫んだとしても相手にしなかったに違いありません。理解する動機もないのです。

そのようなものは科学ではない。

そこにありありと回っている独楽や、運動している物体には明らかに力があるじゃないか!

それがぶつかってきたら痛いだろう?

重いものほど、スピードが速いものほど痛いだろう?

その痛さ、つまり力は明らかに「重さ」との相関があるだろう?

われわれはその関係の真実を科学的に究明しているのだ!

ところがどうでしょう。

約200年後の今、「『力』は物質に内在するものではない」というのは当然のことになっています。

教育の現場では、かなり初期に「物理で言う『力』」というのは「物体への働きのことなのだ」ということを覚えます。

そのように理解しないと、そこから先の物理学はちんぷんかんぷんになってしまうでしょう。

ということは。

この200年のどこかで物理学は『力』の概念を反転させていて、それは18世紀半ばことだと特定できるわけです。

「力学の誕生 オイラーと「力」概念の革新」(有賀暢迪著)から引用します。

この三人(ダランベール、モーペルテュイ、オイラー)が、いずれも1740年代から50年代にかけ、前後して「運動物体の力」を力学から追放しようとしていたと言う事実である。いわば、彼らは従来建てられていた問題の前提そのものを共有しないと言うタイトルで論争の消去を企てた。

面白いことにダランベールという人は「力」の概念を放棄しようとしましたのですね。

経済学になぞらえるとこれはちょうど、「マネー」(や「銀行」)の視点を持たない「一般均衡」と呼ばれる手法がそれにあたるでしょう。

そこではマネー登場せず、価格を変化させる「原因」は利子だったり人々の選好と呼ばれるものだったりです。

このあたりのことは、また別の機会に書くといたしましょう。

ここで言いたいのは「一般均衡」理論が幅を利かせている現在は、200年前くらいの物理学の状況に近いのでは、ということなんです。

物理学が「力」の概念を放棄せず、自然な直観を離れた定式化、否、直観を逆転させた定式化によって発展を遂げたようなことが経済に関する学にも起こっていくだろうし、マルクスの理論やMMTはその現れの一つと見ることができるでしょう。彼らはマネーを社会的な諸関係、つまり、誰かと誰かの間に成り立つ諸関係の表象として把握していますから。

…とまあ、冒頭の「マネーは見たり触れたりできるもののことではない」という話は、このように物理学の「力」を引き合いに出せば関心を持ってくれる人も増えるかな?

そう思ってやってみたのがこの動画だったのでした。

うまくしゃべるのは難しいですね。。。

それでも起こる概念のすれ違い

実はこの動画が公開されて早速、コメント欄で不毛と感じられたやりとりがあったのです。

しかしあとで考えてみるとこのやりとりは、マネー(貨幣)概念の把握の違いによるすれ違いの典型と見ることができると気づきました。

それでこのエントリを書いています。

このすれ違いのメカニズムを説明することは、ワタクシが考える将来の科学的貨幣概念の説明になるだろうというわけです。

やってみましょうか。

スクショです↓

wamafonさんとのやりとりは前段もあるのですが、ぼくの説明も良くなかっただろうから、ちゃんとまとめようと思って書いたのがこのコメントでした。

えっとまあぼくの喋りが下手なのだろうけど、ぼく自身は貨幣は負債であるとも資産であるとも言うつもりはなくて、むしろ今(21世紀前半)のそうした議論こそは18世紀初頭の物理学における活力論争にまさしく相当するものであって、未来人からは「この人たちはなんでこんな話をしているのだろう?」と見えるものになるんじゃないかなという話をしたつもり。

これに対する wamafonさんのコメントが以下というわけ。

にゅんさんが、どちらでもない(どちらでもいい)と考えてることは承知しております。 なぜ、そう考えるのかは、まったく以て理解不能ですけどね (^_^) 。 貸借対照表に貨幣の名前が記入されるんだから、当然、貨幣の「貸し借り」があるんだし、貨幣は負債か資産かのどちらかなんですよ。 で、面白いと思って欲しいんだけど、けして逆張り芸をしてるわけではなく、数学的(論理的)合理性(一貫性)で考えるなら、サラ金と同じ仕訳が切られる住宅ローンは、サラ金と同じで、資産を貸してると考えるのが妥当なわけで、だとするなら、貨幣は資産だということになるんです。 万年筆マネー行為により、資産ゼロから資産を貸すことで、フロー(仕訳)としての、減少した資産すなわち、負債が、事前ストックと相殺されず、そのままストックとして(バランスシートに)残る、という絡繰りです。

うん、wamafonさんにはワタクシの話が「理解不能」であると。

そう「理解不能」。

そこで、冒頭の【18世紀初頭の物理学者たちには「『力』は物質に内在するものではない」という話は理解不能だったはず】という話を想起してほしいと思います。

ぼくがマネーを「資産」だとも「負債」だとも考えたくないのは、その把握自体が「それ」を傘や消しゴムと似たものとして捉えるものだと感じるからです。

そもそも貸借対照表(バランスシート)の話もしていないのですが、以下、話を合わせてみましょうか。

バランシートの左側、Accets(資産と訳される)のセクションには、そのエンティティ(企業などの法人。そのバランスシートの主体)が所有するあれこれが網羅されて記載されます。

ここでは建物や設備や貯蔵品なども、ちょうど消しゴムや傘と同じような、エンティティの所有物として記載される。

なるほどそれらは「実物資産」と呼ばれ、「金融資産」(financial assets)ではないとも言われます。

しかし、マネーをたんに「資産」と呼ぶと、「それ」が「特定の誰かとの関係の現れにほかならない」ということが見えなくなる。

たとえば「それ」が「預金」ならば、銀行との関係の現れであり、「紙幣(日銀券)」なら日銀との関係の現れであり、「硬貨」は政府との関係の表れであり、「社債」ならその発行企業との… などなど。

預金が貸出されるのではなく、貸出しが預金を作る

ところでMMTの人たちは、その入門でしばしば ”loans create deposits(貸出が預金を産み出す)” と言います。

モズラーとミッチェルの新しい本を数えてみたら、このフレーズが7回出てきました。

これを踏まえて、wamafonさんのコメントのここに注目です。

(銀行の住宅ローンは)サラ金と同じで、資産を貸してると考えるのが妥当

ここ、慣れないと微妙なのですが、「(金融)資産を貸す」という把握それ自体、ワタクシが誘導したいマネーの把握(それはMMTと同じもの)と馴染まないというような話をワタクシはしていたつもりだったのです。

日本語の「〇〇を貸す」という言い方は「貸す」という行為に先立つ「〇〇の存在」を認めているところがあります。

この〇〇が傘や消しゴムならばそうだけれども、お金の場合は、事前に存在するものではなく、行為によって生み出される。

それゆえ「銀行が預金を貸す(Banks lend deposits)」という文は意味が通らない。「銀行が自己の負債(IOU)を発行して与える」というべきなんです。

英語でも、現実の事態が loans create deposits であるならば、banks lend deposits (銀行が預金を貸し出す)とは言えません。

banks を主語にしたいなら、banks make loans and create deposits とか banks create deposits when they make loans と言うわけです。(これらのフレーズはレイの入門から)

サラ金ローンと銀行ローンの違い

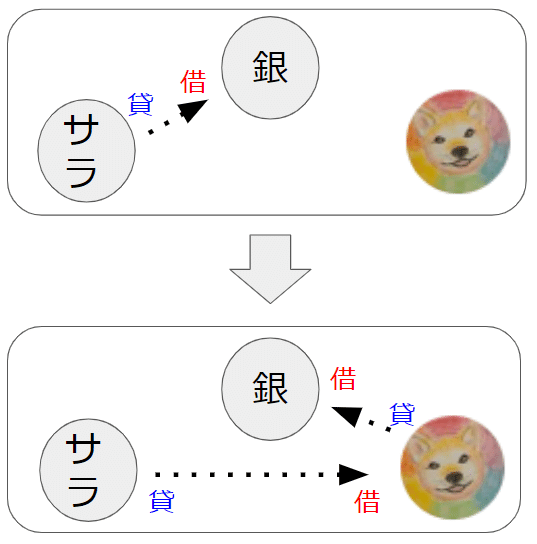

ついでになんですが、簿記を知っている方だけ向けに、ワタクシの銀行預金がサラ金からの借り入れによって増加する場合と、銀行からの借り入れによって増加する場合の違いを考えてみましょう。

1.銀行から

【銀行サイド】

貸出金(資産)/預金(負債)

【ワタクシ】

預金(資産)/借入金(負債)

これは「貸し出しが預金を作った」ことの表現です。

銀行とワタクシが新しい関係を取り結んでいます。

図で言うと、何もなかったところから「借入金-貸出金」(上の矢印)と「預金-預金」(下の矢印)という二つの関係が生まれます。

2.サラ金から

【サラ金サイド】

貸出金(資産)/預金(資産)

【ワタクシ】

預金(資産)/借入金(負債)

違うところを太字にしました。

要は、こうなんですね。

この場合、元の諸関係がゼロだったのではなく、あらかじめ銀行とサラ金の関係が存在しています(サラ金の銀行預金)。

図のように、サラ金がワタクシに預金を振り込む形で融資を行ったとすれば、銀行預金の関係は、貸し手が変わるだけ。

そして同時に、サラ金とワタクシの新しい関係が一つ生まれます。

諸関係の数の変化に注目

両者の場合で、貸借関係の数(矢印の本数)がどのように変化したかを考えます。

銀行ローンは 0→2

サラ金ローンは 1→2

この二つの行為は「同じもの」と見るよりも「異なるもの」と把握すべきだとワタクシは考えます。

これを「どちらも同じ資産」と把握したくなるキモチは、ちょうどマネーの貸し借りを、消しゴムや傘の貸し借りと同じようなものだと見たくなる、極めてナチュラルな感覚の結果ではあるでしょう。

それを間違っているというつもりはありません。

ついでに

最後にもう一つ、ついでの話。

wamafonさんはこうも書かれています。

貸借対照表に貨幣の名前が記入されるんだから、当然、貨幣の「貸し借り」があるんだし、貨幣は負債か資産かのどちらかなんですよ。

ええ、この方の世界観においてこの理屈になるということは理解可能です。

でもぼくはそもそも「貨幣」概念に疑義があるという話をしていたわけでした。

貸借対照表に書かれている「貨幣の名前」で意味するものが、そもそもぼくとは違います。

このすれ違いを日本銀行の貸借対照表を使って説明すると、「貨幣の名前」とは右上の「円」のことだと思うのが普通だとぼくは思います。

資本論にも「価格,または,商品の価値が観念的に転化されている金量は,今では金の度量標準の貨幣名または法律上有効な計算名で表現される。……」みたいにあるんですが、いやいや、wamafon の意味(おそらく青の部分)を「貨幣名」と呼ぶのはぼくは抵抗がありますし、その用法を、実はほとんど聞いたことがありません。

皆さんはありますか??

wamafon さんが言われた「貨幣の名前」(青い部分)は、ふつうは「勘定科目名」と呼ばれます。

そうすると、

「貸借対照表に勘定科目名が記入される」からといって「当然、貨幣の「貸し借り」があるんだし」ということにはなりません。

何が当然なのかさっぱりわからない。

ここには、日銀というエンティティが、政府や企業といった、ある特定のエンティティとの関係を取り結んだということが現れているだけで、「貸し借り関係」と言ってくれればそれは表現されていると言えるけれど、「貨幣の貸し借り」が表現されているのではない。

まあ、これはワタクシ(やMMT)のビューに過ぎないでしょう\(^o^)/

ただその立場からもっと言わせてもらうならば、金融資産に関する勘定科目名、ないしそれが表すものを「貨幣という資産」と理解しても特に良いことはないと思うんですよね。

まあ少なくとも wamafon さんにはワタクシの言いたいことがまるで伝わっていなかったということは確実ぽい。

ところで18世紀の初頭(上のダランベールやオイラーたちより少し前)の学者たちは、デカルト派とライプニッツ派に分かれ、現代から見たら全く意味がない不毛な論争を繰り広げていたように見えると言われます。

なんでもデカルト派は「正しい力の測度は質料と速さの積(mv)だ」と考え、ライプニッツ派は「正しい力の測度は質料と速に二乗との積(mv^2))だ」と考えていて、かなり激しく論争したようです。

これを現代のわたしたちから見ると、両者は力の概念把握が異なっているだけで、どちらも間違いではないし、なんならもっと良い「力の概念」を知っている。

ワタクシは上記の「力学の誕生 オイラーと「力」概念の革新」という本によって、両方の立場がそれぞれに筋の通ったものと把握することができるようになりましたし、同じように wamafon さんの「理論」も筋の通ったものとして把握できていると思います。

ただ、そこに直観と合致していること以上の意義があるとは思えないだけで。

むつかしいのは、こちらの理屈の説明なんですよね。

がんばります。

最後に。

*

— 魚田阿萬 @ 書道 @ オーソモレキュラー @ MMT (@uota_aman) July 26, 2024

にゅんさんって、#石丸構文 を多用する ヨ (*´・ω・) (・ω・`*) ネー

* https://t.co/I53sIxkrEB

どうですかね。

今「石丸構文」と言われている表現って、相手の論旨をちっとも理解しようとせず、それとは一切無関係に、ご自分の内なる論理をひたすら貫徹しようとする論法(?)じゃないでしょうか。

そうだとすれば、ワタクシの話に対して wamafon さんがなさっていることがまさにソレということになる。