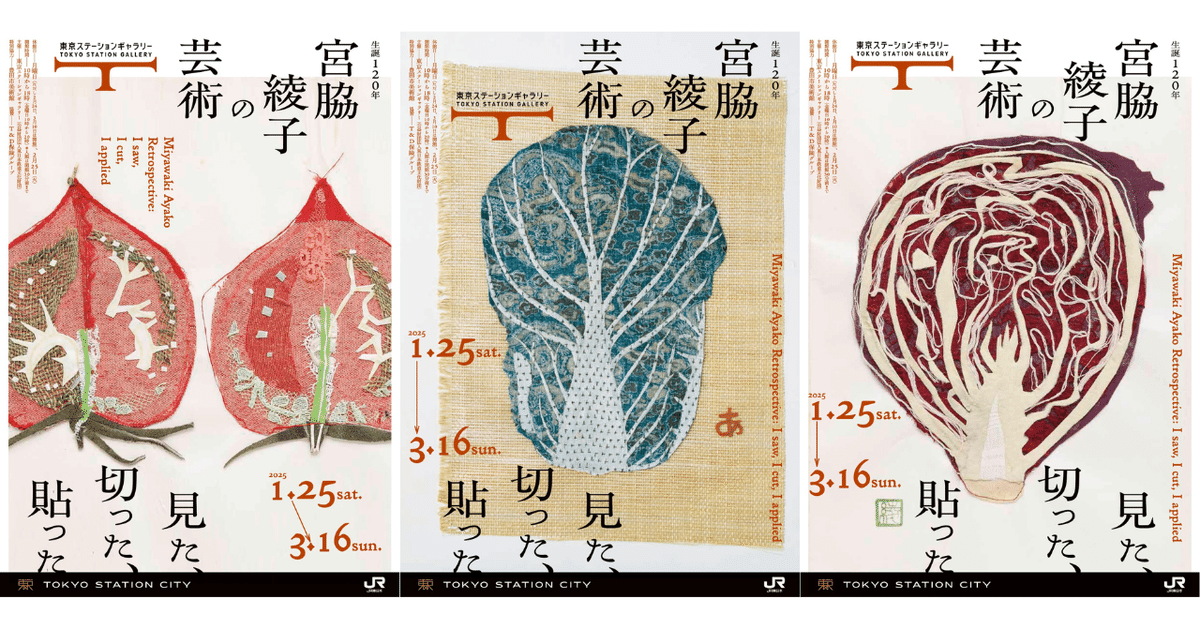

「生誕120年 宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」展@東京ステーションギャラリー

先週の土曜日(1/25)に東京へ行く用事があったので、その日から開催された宮脇綾子展に行ってきた。

今回初めて宮脇綾子という名前を知ったのだが、母に言うと、その息子さんである宮脇檀の事務所で、はるか昔、学生時代にバイトしていたことがあるそうな。もちろん宮脇綾子のことも知っていて、「可愛いよ」と言われたので期待値を上げながら向かったのであった。

因みに、東京ステーションギャラリー自体も初めてで、勝手に小さなギャラリーだと思っていたら、想像以上に大きく、更には展示数も多くて最後は駆け足になってしまったのは不覚であった。

あまりに慌てすぎて、ギャラリー前で写真撮るのも忘れてしまったので、トップの写真はチラシの画像を使わせてもらった。

布や糸、紐、時には枯草まで使って表現されるのは、彼女にとって身近であろうモチーフ。

私たちにとっても身近である野菜であったりするので、見慣れたフォルムでありつつも、コラージュにするとこうも可愛いものになるのか、というのが最初の驚きだった。

キャプションにもしきりに書かれていたが、観察眼が鋭く、忍耐強く観察しスケッチしていたというのは、スケッチブックを見なくても作品から感じ取れた。

というのは、絵画と違ってコラージュするとなると制限が非常に多い。

絵具であれば自分で色を調合しながら、好きなフォルムで塗っていけばいいのだろうが、コラージュともなると布やそのほかの材料の色目、模様、質感を使って、計画を立てつつ切って貼らないとならない。

そうなると対象物をよくよく観察して分解しないと、この部分はこの布で、あの部分はレースで、そっち部分は紐で表現しようと決められないはず。

もちろん絵を描く時だってよくよく観察しているが、コラージュ作品となると、観察のうえで整理して、単純化して、似たものを探して調整していく、と更に1つか2つステップが必要な気がしたのだ。

それを最初に強く思ったのが、《かぼちゃの断面(濃緑)》(1974年)という作品を見てのことだった。

かぼちゃのワタが様々なレースで表され、ワタでも繊維が出ているところを糸でふにゃっと表現されていたのだ。

かぼちゃの身は布で、ワタがレースというのはまだ思いつきそうである。でもワタを様々なレースで表現されているのがすごいなと思ったのだ。

ワタなんてふわふわとして捉えどころがないはずなのに、しっかりと観察し、ワタのこの部分はこのレースで、こっちはこのレースで、そしてちょろちょろっと出てている繊維は糸にしよう、でも糸に頼り切らずにできるだけレースで表現しよう、そんな観察眼が見えてきたのが面白かった。

糸での表現も興味深く、糸を使うとしても刺繍のように縫い込むことはされていなかった。他の布と同じように縫いつけられているのだ。

そうすることによって糸自体が持っている自由さが出ているようだった。

例えば、ピッチャーなどガラスの容器に草や野菜が入っている作品があるのだが、いずれもガラスの容器は糸で線画のように表現されている。

この時、容器のアウトラインを刺繍にしてしまうと、おそらくかっちりとしたフォルムになっていただろう。それはそれでガラス感が出ていたかもしれないが、実際の作品のように糸を縫いつけていると、有機的な線になってフォルムの面白さが出る。

ところどころに銀の糸もかぶせるように縫いついけているのも、部分的にキラキラしてアクセントなっていたのも効果的だった。

展示の後半くらいになってくると、布の模様をうまく活かした作品も出てきた。

印半纏の生地を使った《筍》(1978年)なんて、ちょうど線がうまい具合に筍の皮の線になっていたし、《赤い蟹》(1981年)も足の節に線が入るようになっていた。

《パイナップル》も葉のところは緑色の複数の布を組み合わせて表現しているのに対して、実は遠くから見るとパイナップルの表面っぽい布を1枚ペタリと配置するのみ。このコントラストも面白いし、布の模様を大胆に活用しているのも面白い。

丁度いい布を見つけて「これはいい!」と手に取って、嬉しくなりながら作っている様子が想像できて、自分だったらニマニマしながら作りそうだなーなんて思いながら見ていた。

楽しく制作しているのが想像できる作品は、見ているとこちらも楽しくなってくる。

と書きつつ、個人的には布の模様を活かした作品よりも、先ほどの《かぼちゃの断面(濃緑)》のような、観察しつつ組み合わせていった作品の方が好きだった。

そういう意味では「はりえ日記」はずっと眺めていられる作品だった。

こちらはタイトルの通り、布や紙などによる貼り絵が台紙に貼られたもので、日記のように「〇〇さんんからいただいた魚」みたいにコメントがついている。

日記といっても本気の貼り絵で、ものすごく手が込んでいる。

チラシにある紫キャベツも「はりえ日記」からで、紫色の布に、その上に同色のレース、生成りの布、糸と何層にもなっている。

あのキャベツの断面の複雑さを思い起こせば、どれだけ観察し、分解して整理して制作しているのか想像できる。

それが日記!

額に入れて飾るとかではなくて日記!

クリエイティブ魂を見せつけられた気がした。

展示室に入る前は可愛い作品が見られるんだろうなという期待しかなかったが、表現の自由さ、観察の姿勢、制作に対する熱意までを充分に感じ取れる展覧会で、充実した時間(そして足りなかった)を過ごすことができて大満足だった。